La “seule voix qui vaille”1

Partager l’indicible de la perte et prendre appui sur les mots pour tenter d’habiter le seul lieu “qui vaille”, celui de l’absence.

Dans ce recueil au titre programmatique, en écho à la très belle épigraphe de Jean-Paul Goux, Luce Guilbaud engage la première étape d’un chemin de deuil qui s’avèrera progressivement, mais avec évidence, une “leçon de présence”2.

Dès l’ouverture du livre adressé à l’aimé, au compagnon de toute une vie, Louis, “prince amer de l’écueil”, le poème en effet affirme “(vouloir) penser”, explorer ce lieu de l’absence, si fortement présent : “Tu me suis m’appelles en silence / (…) t’effaces / et pourtant pèses si lourd”.

C’est dans son propre corps, fouillant la déchirure, dans le poème lui-même, interrogeant le pouvoir des mots, et dans le paysage du jardin et des marais, parcouru avec l’aimé et qui a irrigué tant de ses oeuvres poétiques ou plastiques, que Luce Guilbaud tour à tour mène sa quête.

à ton corps dispersé / jusqu’à mon explosion

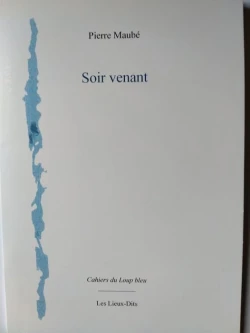

Luce Guilbaud, La perte que j’habite, avec un dessin de Sylvie Turpin, Coll. Cahiers du Loup bleu, Ed. Les Lieux-Dits, 2023.

Si la poète peut dire la douleur de la perte et “réveiller les couteaux” des souvenirs, c’est qu’elle sait qu’“on peut vivre (…) dans la déchirure. On peut très bien.“3 C’est qu’elle sait, et nous le fait comprendre, que la perte trouve refuge en son propre corps, qu’elle en redéfinit la géographie.

Que l’explosion n’est qu’un temps, comme n’est qu’un temps le cri (“ce qui rugit depuis le gouffre / ————— je ne l’oublierai pas ! // jamais ne me sera rendu / l’éclat des lucioles dans la chambre ni / le regard qui me disait vivante”).

Que le cri de douleur est cri d’amour (“aimer toujours aimer encore / c’est maintenant toujours / et j’y suis toute entière”).

Et que pour “avance® dans cet entre-deux de désastre” est le poème.

maintenant que les mots m’abandonnent (…) / dis-le moi / toi qui marches devant

La sidération de la perte provoque d’abord chez la poète une véritable aphasie. Mais la “muette liée” n’a que les mots pour se confronter à cet indicible. Elle cherche donc “entre les mots / là où l’on n’entend / ———- Rien” et la page se creuse de blancs, parfois aussi de signes graphiques (lignes, tirets).

Sans cesse mesurer l’insuffisance du langage et son “bruit d’illusion”, sans fin pourtant reprendre le métier. Tisser. Et faire texte.

Et pour cela, elle prend appui, dès le troisième poème, sur les mots des autres.

Ceux de Louis, “qui marche devant”, dans une si juste inversion de l’image d’Orphée conduisant Eurydice hors du monde souterrain, car c’est bien l’aimé disparu qui la guide alors sur la voie du poème et le chemin de vie.

Ceux des pairs aussi : Georges Séféris, Roberto Juarroz, Pascal Quignard, Marina Tsvetaïeva, Aimé Césaire, Howard Nemerov et Louis Aragon qui semblent, tous deux à leur manière, dans les tous derniers textes du recueil, délivrer les clefs de sa lecture : “(…) les poèmes ne sont pas le but. / Retrouver le monde. Voilà le but”, retrouver “le lieu du nous où toute chose se dénoue”.

l’autre de nous / (…) qui ouvre le regard et les images du livre de vivre

Marcher comme écrire (“les pieds suivront (et les lettres)”) pour retrouver en effet le corps d’un monde qui vibre de la présence du disparu en chaque lieu avec lui parcouru : “surveiller l’horizon / où peut-être tu attends”, “tenir ta main dans la terre remuée.”

Si le paysage, “dévasté”, “désolé”, ne dit d’abord que la perte (“J’avance près de ton ombre absente / nous n’irons plus par les forêts”) et son propre mutisme (“le printemps sera sans réponse”), il se révèle en effet progressivement tout à la fois le lieu du souvenir et celui de la vie-même.

Là où “les pierres s’effritent / et préparent leurs ruines” vibre “un rayon de soleil très bas”. “Remuer les jambes” alors, “mettre les pas dans les pas” : malgré l’épuisement et l’irrémédiable “mécanique” des jours, et au prix d’un puissant effort, d’un courage sans cesse rebattu, reprendre la marche comme on reprend le poème, parcourir le livre du monde, apprendre à savoir “ce qu’il faut garder de ce qui fut vécu” et vivre encore.

Dans l’enclos du jardin ou la vastitude des paysages du marais, face au ciel déchiré, ou tout au ras du sol, de l’eau, contre les êtres et les choses, “roses d’hiver”, “hortensia”, “noeuds joints du lichen” dans “le cerisier”, et les oiseaux … la poète fait “provision de réel”.

“c’est ici”, affirme-t-elle, le lieu du “combat” : “marcher autour et reconstruire la digue / entre les mots”, “attendre entre les mots levés / le jour qui passe se dépasse”, “cherche® l’ouverture”…

Apprendre à y entendre les voix amies des grues qui “savent / le commentaire qui me devance” et la voix de l’aimé “sans souffle entre les herbes”. Sans plus d’illusion d’ailleurs sur le pouvoir de ces voix que sur celui des mots, répéter “ta voix” “jusqu’à l’effacement”…

Et “un doigt sur les lèvres”, parvenir un instant “à voir” “ce que je fuis”, et relâcher l’étreinte : “tu as lâché ma main / ou est-ce moi ?”

Alors sans doute peut-elle “éteindre la lampe / pour que ton absence s’étende près de moi.”

les mots entraînent et tissent” — en guise de post scriptum

“aimer se coud à la main”, Luce Guilbaud le sait bien, qui tisse son poème comme tapisserie. Celle “d’une dame” de haute vertu, “sur un tapis de fleurs d’une ancienne verdure”.

“Avec l’autorité d’un savoir dérobé”, la force et la justesse de ce qui a été pleinement traversé, ainsi nous rend-elle à “l’énigme” de cette “perte qu(’elle) habite”.

Notes

- Julien Bosc, La demeure et le lieu, Faï fioc, 2019 (posthume) : “à pied / le matin plutôt / mais l’après-midi aussi / une toujours même promenade / et / quelquefois / pas après l’autre / des mots cheminent // plus tard dans la journée / le soir la nuit / après un jour dix ou vingt ans / si tout s’est tu / le corps assis parle // de cette seule voix qui vaille”

2. Luce Guilbaud, Une leçon de présence, Al Manar, 2023

3. Henry Bauchau, La déchirure, Actes Sud, 2021 (première édition 1966)

Présentation de l’auteur

- Luce Guilbaud, La perte que j’habite - 5 février 2025