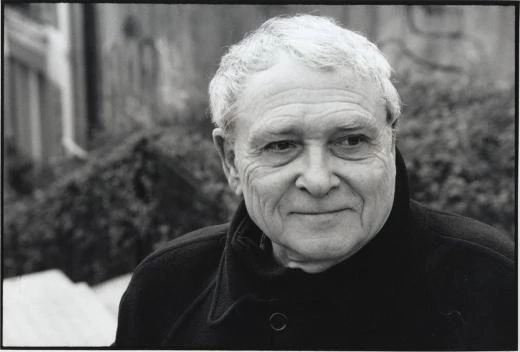

Bonjour Marc Dugardin. Vous avez publié votre premier livre de poèmes en 1982, il y a de cela 32 ans. Depuis, une quinzaine de livres est venue nourrir votre œuvre. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes entré en poésie ?

Non, cher Gwen, je ne peux pas vous dire « pourquoi »… Mais, rassurez-vous, je ne vais pas entamer notre dialogue avec une dérobade. Le mot « pourquoi » suscite ma résistance, mais il me tend peut-être aussi un élément de réponse. Car chez beaucoup de ceux qui sont touchés par la poésie (elle entre en eux avant qu’ils n’y entrent…), il se peut que l’on trouve précisément une intuition de cette sorte : l’essentiel de ce qui nous fait vivre est dans ce qui échappe aux explications.

Au fond de chacun de nous, il y a cette part pour laquelle les mots ne suffiront jamais, mais c’est elle, paradoxalement, qui nous pousse vers le poème, nous met à l’écoute de ce qui, à travers le poème, nous surprend, nous déborde.

Cela dit, je peux aussi répondre à la question plus simplement, plus concrètement. En disant que, dès l’enfance, la poésie m’a retenu, que j’ai senti qu’en elle quelque chose, fortement, me concernait – les anthologies étaient, à chaque début d’année scolaire, les livres sur lesquels je me jetais. J’ai donc lu très tôt de la poésie, mais sans beaucoup de repères d’abord, car ni l’école ni la famille ne m’en proposaient vraiment dans ce domaine. Ensuite – et trop vite, certainement – j’ai voulu écrire à mon tour.

Il se peut qu’aujourd’hui – et ceci est plus qu’une boutade — je devienne enfin un vrai débutant…

“Au fond de chacun de nous, il y a cette part pour laquelle les mots ne suffiront jamais”, dites-vous. L’alphabet, et le nombre ; le langage en somme, serait-il une construction humaine nous permettant d’appréhender concrètement l’existence ? Prison et/ou liberté ? L’esprit humain peut-il envisager d’autres voies que celles du langage pour s’unir au vivant, ou se “dépatouiller” avec la vie, ou s’orienter, partant du principe que musique, architecture, mathématiques, silence, tout, en définitive, étant langage ? Cette interrogation me vient en lisant votre poème tiré de Fragments du jour, publié chez Rougerie en 2004, et notamment les 3 vers concernant l’étoile :

là

dans ce qui la première fois

a été entendu

dans cette nuit où l’étoile

a brillé

plus fort que son nom

dans ce qui depuis l’origine

ne cesse de se retirer

— afin que tout

ne soit pas perdu

Tout à fait d’accord, Gwen : le langage, la langue, la parole (termes que, bien sûr, il conviendrait de préciser, de distinguer), c’est bien ce qui nous permet, humains solitaires et néanmoins reliés aux autres, de nous inscrire dans le mouvement de la vie. « Se dépatouiller » avec elle, comme vous l’écrivez et je veux garder cette expression directe, familière en mémoire pour la suite, comme une invitation à maintenir notre dialogue dans une certaine simplicité. Car le poème ne doit pas être réduit à un discours intellectuel.

Les trois vers que vous citez sont extraits d’une suite née à l’écoute d’une œuvre musicale (le concerto pour violoncelle d’Henri Dutilleux), et pour laquelle j’ai mis en exergue une citation d’Henry Bauchau : L’innocence de l’oreille / Se prosterne plus profond. C’est placer l’écoute (dégagée autant que possible de ce qui l’encombre) au cœur de l’écriture du poème. C’est ne pas vouloir prétendre maîtriser la parole, mais au contraire reconnaître ce qu’elle révèle en nous d’inconnu, de sauvage, de complexe, de redoutable, d’inexpliqué… Devant quoi il ne nous resterait plus qu’à nous incliner – à nous « prosterner »…

Ecouter de la musique – et inscrire le poème dans l’écoute de la musique – ce serait une façon d’être humble avec les mots qu’on utilise, lucide sur leur incapacité à tout dire, à tout saisir – à saisir le tout. C’est bien le prix à payer (si j’ose cette expression) pour une vie d’homme : ce désir en nous, ce manque qui le fonde, ce langage qui cherche à rejoindre et, en même temps, sépare (me vient ici un écho des élégies de Rilke, mais ce n’est qu’une référence parmi beaucoup d’autres que je pourrais rappeler).

Se dépatouiller avec cela !

Alors, cette étoile / (qui) a brillé / plus fort que son nom ? Après coup, je remonte (comme, au réveil, on élabore le souvenir d’un rêve) vers les significations possibles de ces vers… l’étoile, dans sa réalité concrète et ses multiples significations symboliques, dans l’émotion qu’elle suscite en chacun de nous sans doute, depuis les images lointaines de l’enfance, avec leurs frayeurs et leurs émerveillements… l’étoile, dont l’éclat ne nous doit rien, mais dont le langage humain ne cesse de rappeler ce que l’humanité lui doit. Dans l’émerveillement. Mais aussi dans la terreur.

Je ne veux pas de l’étoile pour carte postale ou pour image pieuse. C’est pour cela sans doute que, dans un poème récent, j’ai parlé de son piétinement, comme pour la ramener au sol, là où nous l’avons fait descendre de la plus horrible des façons.

Le poème nous mène toujours plus loin, plus profond, il nous bouscule, il ne va pas forcément dans le sens de notre confort. C’est le risque que l’on prend, en l’écoutant, en l’écrivant… A chaque fois, et de plus en plus, comme un débutant.

Comme vous venez de le dire, le poème “mène” ; c’est lui qui conduit, pour peu qu’on se laisse agir par sa volonté insaisissable, si je comprends bien. Vous explorez, par le poème, des territoires peu courus me semble-t-il par les poètes. Je pense notamment au poème inaugural de votre recueil Fragments du jour :

quatuor — on entend les archets

se répondre comme si

une réponse infiniment

se cherchait un visage

— peut-être le tien sauvé

bien avant que tu naisses

peut-être sans nom celui

où d’autres auront à se reconnaître

Ces territoires envisagent l’invisible ou l’inconnaissable , qui demeure toutefois à dire ?

Autant que possible, oui, je crois qu’il s’agit de se laisser « mener » par le poème. Que son surgissement au moins nous soit une surprise (on peut songer au « vers donné » de Valéry, à la « dictée du poème » dont parle Bauchau, au poète « pas maître chez lui » selon Michaux, etc.) Que le travail du poème en nous précède notre travail sur le poème. Qu’il nous déstabilise. Cela ne va pas sans vertiges, sans risques, sans abimes parfois (je pense à Alejandra Pizarnik, entre autres, pour qui la poésie fut une question de vie ou de mort, littéralement).

Certes, cette remise en question du langage conventionnel, la poésie peut l’atteindre aussi dans la fantaisie, le jeu, la fête. Il suffit de penser à certaines comptines avec lesquelles les enfants, joyeusement, décalent les mots de toute logique pour le seul plaisir de leurs rythmes, de leurs sonorités, pour la jubilation partagée qu’ils y trouvent.

Mon propre registre est plus grave, mais je trouve important de ne pas oublier cet aspect ludique de la poésie.

Mais quoi qu’il en soit, celle-ci se trouve dans une situation paradoxale. Sans les mots, dont en quelque sorte elle nous demande de nous méfier, elle ne serait rien. Et eux, les mots, rien sans le silence où, en creux, ils se donnent à entendre. Et nous, rien sans cette langue avec laquelle, vaille que vaille, nous apprenons à vivre, cette langue avec laquelle, pour le meilleur et pour le pire, nous sommes des humains.

C’est avec tout cela que je tâtonne — quelquefois en bredouillant, en me contredisant sans doute plus qu’à mon tour — depuis que j’écris des poèmes. En me jetant franchement dans la mêlée (aujourd’hui plus qu’hier je crois, quand une certaine idéalisation de la poésie me retenait encore ?)

Quant au poème que vous citez dans votre question, une fois de plus, il est né à l’écoute de la musique. Les mots sont venus comme une résonance. En suggérant, je l’espère, qu’il y aurait plus à dire encore, que dire n’aura décidément pas tout épuisé. Et que le silence peut revenir ensuite, un peu plus habité. Solitaire, et néanmoins un peu plus solidaire ?

Ce visage à « sauver » ? Le poème m’a entraîné jusque là, mais seulement « comme si », ou « peut-être ». Il ne répond pas vraiment aux questions qu’il soulève. Les questions sont possibles, c’est déjà beaucoup…

Ce visage à “sauver”, mais aussi, et peut-être surtout “bien avant que tu naisses”. Nous sommes ici dans la réversibilité du Temps cher à Léon Bloy, si mes souvenirs sont bons, réalité mystique congédiée par les héritages récents de la modernité, mais qui interroge aujourd’hui la science astrophysique depuis les insondables découvertes quantiques. L’imagination, bien sur, serait un réel pouvoir capable de créer la réalité, elle est aussi un langage qui attendrait des mots, et donc du poème, la solidarité que vous évoquez. Face à cela, après une vie passée à servir le poème, vous vous vivez comme un vrai débutant. La maturité du poète est-elle de se savoir de plus en plus débutant à mesure qu’il maîtrise la composition de son art ? Paradoxe physique, métaphysique ?

Les références que vous faites à Léon Bloy ou à « la réalité mystique congédiée par les héritages récents de la modernité » marquent sans doute, cher Gwen, une différence, et même peut-être une divergence, dans notre approche de la poésie et de ses « enjeux ». Différence qui ne nous empêche pas, bien sûr, de mener cet échange, que je trouve très stimulant (j’espère qu’il en ira de même pour celles et ceux qui nous liront ensuite).

Il n’y a, derrière ma poésie et ma façon de vivre, ni théorie, ni credo. Des repères, oui, bien entendu, entre autres ceux que j’ai trouvés auprès des auteurs que j’ai lus, très divers, très opposés parfois (cela traduit sans doute à quel point ma démarche est faite d’interrogations – certains diront d’hésitations – plus que de certitudes). Référence à la psychanalyse aussi, non comme un dogme, mais tout au contraire comme un cheminement avec ce qu’il en est de l’inconnu, et d’abord en chacun de nous ; et aussi, paradoxalement, comme une forme d’ « espérance » (je tiens absolument aux guillemets), c’est-à-dire une ouverture à un « possible malgré tout », sans lequel vivre s’enfoncerait définitivement dans l’ornière des répétitions, des ressentiments, des refus. « Espérance » fragile donc, « espérance » de toute justesse, si je puis dire…

Mais j’assume, aussi simplement que possible, l’ambiguïté que peut susciter ce qu’il m’arrive d’écrire, les termes que parfois j’utilise, les allusions qu’il m’arrive de faire (y compris les allusions « religieuses », qui ne manquent pas). Je tente d’assumer aussi ce balancement qui me caractérise (mais suis-je en cela bien original ?) entre « la peur » et « la plénitude », pour reprendre le titre d’un livre que j’ai publié.

J’y avais placé en exergue cette phrase de Porchia (un auteur auquel je ne cesse de revenir, depuis bien des années déjà) : Tout ce que je porte attaché en moi se trouve libre quelque part (traduction de Roger Munier). C’est une proposition que l’on peut entendre dans différents registres. Par exemple du côté de la « mystique » (j’ai moi-même cité à plusieurs reprises la fameuse « rose sans pourquoi » de Silesius), même si je ne saurais dire précisément à quoi renvoie cette notion. Ou encore du côté du travail de l’analysant (comme il convient de dire pour celui qui « fait une psychanalyse »), expérience que l’on peut envisager comme un processus d’allègement, de décentration de soi.

… et du côté de la poésie, surtout. C’est-à-dire, il me semble, comme une incitation, une invitation, pour moi écrivant, pour celles et ceux qui ensuite me lisent, à accepter cette part « d’autre » qui nous habite, à se laisser gagner par elle. Tandis que j’écris cela, des lectures me reviennent en mémoire (Levinas par exemple, mais je ne prétends pas pouvoir m’appuyer ici sur de telles références théoriques). Je songe aussi, tout simplement, à des rencontres vécues, à des liens d’affection et d’amitié, à des moments d’émerveillement (qui n’effacent pas les terreurs, mais qui ont bel et bien existé, qui le peuvent encore…), je me dis que c’est « pour cela » que j’écris.

Pour ce que la phrase de Porchia ouvre d’inexprimable (mais qu’il a tout de même tenté, avec ses mots, de nous suggérer), d’inépuisable, d’inatteignable sans doute, du fait même de notre condition d’homme : cela, libre, quelque part…

Aucun désaccord je pense, ni divergence ici entre nous cher Marc. J’envisageais vos vers cités plus haut à la mémoire d’une phrase célèbre de Bloy, dont je comprends que vous ne vouliez pas vous réclamer, mémoire personnelle et subjective qui n’engage ni ma conception du poème, si j’en ai une, ni n’entend piéger votre parole.

Désaccord peut-être maintenant, lorsque je suggère que nous pouvons faire une lecture métaphysique de votre poésie. C’est ainsi en tous cas que j’en aborde un versant. Vous semblez opposer au silence l’acte de naissance du poème. Avec cette nuance, quand vous dites :

du silence inviolé

personne ne serait

revenu

alors la main saisit

l’archet comme

on assume la naissance

comme on s’engage

jusqu’à l’extrême

du songe de vivre

Nuance qui établit que nous ne partons pas du silence mais que nous en revenons en ne le respectant pas. Serait-ce la fondation, à priori contradictoire, permettant le drame, ou le miracle, de la vie ? Et l’entendement du “vivre” ne peut-il s’approcher que par le contradictoire que permet le poème ?

J’ai parlé de la rencontre de « l’autre » dans le poème, cher Gwen, il serait malvenu que je la refuse ici où, généreusement, elle m’est proposée… Souligner telle différence de point de vue qu’il me semble percevoir dans votre question, ce n’est en rien, en tout cas, vous soupçonner de vouloir me « piéger ».

Je trouve passionnant ce regain de vie (là est bien l’enjeu) que rend possible pour le poème l’échange avec un lecteur, que ce soit dans un dialogue comme le nôtre ou dans d’autres occasions (comme, par exemple, une présentation dans une librairie ou une bibliothèque – j’en profite pour dire ici ma reconnaissance à quelques amis libraires et bibliothécaires, de Bruxelles à Tulle, de Bellac ou Tournai à Namur…). Oui, le poème est vivant, il est donc bien dans un mouvement, ce qu’il va perdre, ce qui va l’enrichir, ce n’est pas de ma volonté que cela dépend. Dans toute écriture, on prend ce risque, et cela est peut-être encore plus vrai pour l’écriture du poème.

Votre question me ramène à nouveau vers cette suite publiée il y a dix ans déjà (et donc écrite il y a plus de dix ans), ma surprise est donc double : celle de découvrir votre manière de l’approcher, celle qui me vient en la relisant.

Nous sommes toujours à l’écoute de cette très belle œuvre d’Henri Dutilleux (inutile de dire, je crois, qu’écrire dans l’écoute d’une oeuvre musicale ne signifie pas que l’on cherche à la décrire ou à l’ « illustrer » / développer ce point nécessiterait une trop longue digression, mais je peux renvoyer aux réflexions très éclairantes de Lorand Gaspar, entre autres à ce sujet, dans un livre qui représente une véritable balise sur mon parcours d’écriture : Approche de la parole suivi de Apprentissage, publié chez Gallimard en 2004).

Comment ai-je entendu en moi, à cette époque, les résonances de cette composition, quels fils conducteurs m’ont conduit ensuite à leur donner un prolongement dans une suite de poèmes ? Qu’ai-je « voulu dire »… car, bien sûr, à partir de l’impulsion initiale (venue de la musique elle-même, des mots qu’elle a enclenchés d’une manière qui devait beaucoup, dans un premier temps, aux processus inconscients), il m’a fallu structurer l’écriture du texte autour de quelques axes dont, peu à peu, je prenais conscience. «Vouloir dire » est en l’occurrence une formulation plus que discutable, mais je n’ai pas voulu la gommer, car elle indique bien je pense, honnêtement, la difficulté de l’élaboration d’un poème. Etonnons-nous, après cela, que si peu de poèmes nous satisfassent vraiment ! Car on ne cesse d’y marcher sur un fil, on ne peut s’y tenir en équilibre bien longtemps, lorsqu’il s’agit, selon les termes si justes de Jean-Pierre Lemaire, de ne pas substituer un sens voulu à l’amorce du sens offert.

Alors, ce silence inviolé / (dont) personne ne serait / revenu ? Après coup, et en me saisissant des termes que vous me tendez comme de perches, j’y verrais bien un drame, en effet, un nœud de contradictions, une tension qu’à sa manière le poème tend à « résoudre » (non pour l’annuler, mais pour la rendre vivable). Il n’y a pas de silence « pur ». Ou alors celui qui précède ou suit la vie de chacun, le silence d’un néant ?

Pour que quelque chose ait lieu, pour qu’une vie apparaisse (ou renaisse), il faut qu’une déchirure se produise, plus ou moins violente (dans mon texte, le glissement vers le mot « viol » me semble particulièrement dur). Il faut donc saisir (l’archet sinon le couteau ?), assumer la naissance (son « traumatisme » ?), s’engager jusqu’à l’extrême… ?

Le mot « miracle » que vous avancez (c’est bien dans un questionnement que vous le faites), je ne le récuse pas, même si je l’entends sans aucune connotation « religieuse ». Il faut bien quelque chose de « miraculeux » pour que la vie (et le poème) l’emporte, et même pour qu’elle reprenne, à chaque fois que, individuellement et collectivement, de nouvelles blessures lui sont infligées.

Si je reviens si souvent à des auteurs comme Henry Bauchau (qui se reconnaissait membre de ce qu’il appelait « le peuple du désastre »), Alejandra Pizarnik (pour elle, le « je n’en peux plus » l’a finalement emporté, et elle s’est suicidée), János Pilinszky ou encore Juan Gelman, c’est bien parce que ce sont des poètes qui refusent le mirage de l’embellissement, de l’enjolivement, qui nous mettent notre nez dans…

Si le poème peut « célébrer » (mais oui !) la beauté du monde, la bonté possible en ce monde (et ce sont là des mots que je ne peux prononcer sans penser aussitôt à Primo Levi ou à Robert Antelme, qui les ont utilisés en sachant très bien de quoi ils parlaient, à quoi surtout il leur a fallu les arracher), c’est seulement, de mon point de vue, à la condition de ne pas dénier les réalités les plus sordides, les plus inhumaines, les plus insoutenables. Il s’impose même – je parle toujours, bien entendu, à partir de mon propre « angle d’inclinaison » (Paul Celan) — que le poème, avec obstination, rappelle ces réalités, s’y arc-boute en quelque sorte, sans quoi il ne serait plus qu’un camouflage, qu’une imposture.

Qu’un « chant » puisse naître dans de telles conditions, oui, cela tient du miracle ! Pas étonnant alors, qu’au chanteur il arrive bien souvent de balbutier, de bégayer. Qu’à la mélodie, il arrive fréquemment de venir buter sur un amoncellement de dissonances, d’être frappée par la violente irruption des timbales ou des cuivres criards. Je me permets de terminer cette réponse (pas trop embrouillée j’espère) par une auto- citation de Table simple, à paraître très prochainement chez Rougerie :

chantonner – bercer le

bercement qui manque

chanter par défaut

c’est chanter tout de même

On croise, dans toute votre poésie, la récurrence des mots “silence”, “rose”, “givre”, “étoile”, “paume”, “neige”. Forment-ils des amers — comme des standards, vous pour qui la musique semble être consanguine au poème — au travers desquels se tisse l’aventure exploratoire du poème ?

Oui, certainement, ma poésie se tisse autour de quelques standards, selon le terme que vous utilisez (et qu’on utilise en effet en musique, et surtout pour le jazz). D’autres listes de mots que j’emploie fréquemment pourraient s’y ajouter (je pense entre autres, précisément au vocabulaire lié à la musique, mais aussi à tout ce qui a rapport aux oiseaux, ou encore à ce qui concerne le thème « maternel »…), mais la récurrence des mots que vous utilisez est indéniable.

Ce sont évidemment des mots à forte charge symbolique et le danger existerait d’en abuser, dans la perspective d’une poésie idéalisée, idéalisante, dont je tiens – de plus en plus nettement sans doute – à me démarquer. Mais, bien entendu, la rose, le givre, la neige… pas question pour autant de les évacuer avec l’eau du bain, pour paraphraser une expression bien connue ! Et d’abord parce que j’ai, avec ce que ces mots « recouvrent » comme on dit, un rapport très « réel », très concret (sans cela, l’imposture ne serait pas loin). Ainsi ces roses que, lorsque j’avais un jardin, j’allais regarder, humer, le matin (l’herbe encore mouillée par le givre…), dont je cueillais souvent l’un ou l’autre bouton pour les déposer ensuite à l’intérieur (je faisais cela aussi pour le chèvrefeuille, dont j’aime tellement le parfum).

Dans la tradition poétique, les roses ne manquent pas non plus, évidemment, et pas uniquement d’une manière qui relèverait de la mièvrerie. Ainsi, dans la célèbre épitaphe de Rilke, à laquelle j’ai fait allusion plusieurs fois dans des poèmes (et encore récemment) : Rose, ô pure contradiction, volupté de n’être / le sommeil de personne sous tant de paupières (traduction de Maurice Betz). Rilke, rien que pour ces deux vers-là ! Mais pas vraiment rien que pour eux, bien entendu… Mais précisément, Rilke, c’est aussi ce lyrisme dont on sait comment l’après Auschwitz a été amené en quelque sorte à le déconstruire… Plus question de pure célébration de la beauté, impossible de détourner les yeux des crachats (et c’est peu dire encore) qui dégoulinent de sa statue. On sait ce que Celan, rageusement, mais aussi dans l’intensité de la volonté de vivre en homme qui, malgré tout, était la sienne, ce que Celan donc a fait des jolies roses de Verlaine : Quand, / quand fleurissent, quand, / quand fleurissent les, / flhuerissentles, oui, les, / roses de septembre ? // Hue — « on tue » — Mais quand ? (traduction de Martine Broda).

On pourrait parler longuement (et certains sont plus qualifiés que moi pour le développer de manière théorique) de la difficulté aujourd’hui de proposer une poésie (ou une musique ou une peinture) qui serait d’emblée harmonieuse, fluide, sans heurts. Non, de nos jours, c’est à partir des miettes, sinon des décombres, qu’il nous faut tenter quelque chose, nous mettre en quête, encore, d’un possible (sans quoi c’est le désenchantement sans merci, l’effondrement irrémédiable et il me semble essentiel, vital, de résister aussi à cette pente-là).

Je prendrais bien, une fois encore, des exemples du côté de la musique. Dans cette manière dont Britten, dans son très beau Lachrymae pour alto et orchestre, laisse entendre, tout à la fin, le thème (emprunté à Dowland), que le début du morceau, tout en fragmentations, en éclats, laissait à peine deviner. Ou chez Berg, dans cet exemple auquel je ne me lasse pas de revenir, celui de l’air de Bach qui vient, miraculeusement, se déposer à la fin de son concerto pour violon, comme si ce thème, et toute l’œuvre avec lui, était gagné sur le chaos.

C’est alors le chant tout de même qui vient, qui advient, qui revient – et c’est comme si on en savait alors le prix, mieux que jamais. Un apaisement, provisoire, fragile, mais profond, comme une profonde respiration que l’on reprend.

Ma réponse devient un peu longue il me semble. Je ne peux pas développer chacun des mots que vous relevez. Mais la paume, tout de même (ou l’épaule, qui revient assez souvent aussi, je crois).

Pas seulement le symbole, ou l’idée, mais aussi sa réalité très sensible : ce toucher, cet effleurement d’un recevoir ou d’un donner sur la peau, ou alors cette main sur l’épaule, paternelle ou amicale ou encore, amoureuse, cette tête dans le creux du cou…

Une dernière chose encore. Certains mots, je les ai utilisés surtout en rapport avec les marches que je faisais, dans la campagne (et qu’il m’arrive encore de faire, mais plus rarement) ou à partir du travail dans mon jardin. Mais à présent, je suis revenu habiter en ville (même si c’est une ville, Namur, qui n’est heureusement pas trop grise ou terne, car elle a ses collines, sa rivière, son fleuve), comme mon enfance avait eu la ville (Bruxelles) pour cadre.

Mon vocabulaire poétique s’en trouve influencé. Mais pas seulement à cause de cet aspect personnel, anecdotique si l’on veut, de mon retour en ville. Mais aussi parce que la ville me confronte précisément à une situation plus mélangée, moins « pure », celle de la beauté et celle de la crasse, le chant du merle le matin et la violence des klaxons, et les palissades couvertes de tags (et une beauté peut s’en dégager aussi, même si parfois elle provoque, ou, carrément, saccage).

D’où ces rhapsodies que j’ai écrites (la première en 2007), fruits, notamment, de quelques voyages que j’ai eu la chance de faire (Mexique, Rwanda…) et de rencontres avec « l’étranger », grâce auquel, même si ce n’est pas toujours facile, nos standards sont, heureusement, bousculés, mis en question, remis à neuf…

Vous parlez de la statue lyrique de Rilke, déconstruite et couverte de crachats, de la défiguration des roses de Verlaine par Celan. Ces réactions poétiques violentes appartiennent à l’histoire du XXème siècle, et la réalité de pogroms, si elle fut sans précédent pour les juifs au niveau de l’ampleur par la machination nazie que permettait le progrès, ne fut pas sans précédent dans l’Histoire elle-même. Cela n’a jamais mis fin au lyrisme, ni à la pure célébration de la beauté. Tous les poètes qui prennent la parole ont en commun la condition humaine, même si la réalité concrète de cette condition ne s’incarne pas de même pour tout le monde, sur le chemin, même pour Rilke, même pour Verlaine, même pour les auteur d’églogues, il y eut la torture de la contemplation des abysses, il y eut, éprouvée dans leur chair spirituelle ou mentale, l’étreinte mortifère du Mal. Cela doit-il mettre un terme à la Joie, ou à sa quête, cela conduit-il à sa nécessaire mise en sourdine, et, si oui, ne serait-ce pas alors une victoire absolue du Mal sur le Verbe, sur la Vie ?

Cher Gwen, j’ai envie de vous répondre sans tarder, et, si possible, brièvement. Non parce que je veux écarter ou minimiser votre question, mais simplement parce que je crois que quelques nuances par rapport à ce que j’ai déjà dit, clarifieront la réponse (la tentative de réponse) qui est la mienne.

Nuance d’abord en ce qui concerne ce crachat sur la statue. Je pensais plutôt à la statue de la Beauté, une beauté avec un grand « b » (mais vous voyez que je le lui retire), et posée sur un socle qui la protégerait de la boue dans laquelle il nous arrive si souvent de patauger. Nuance aussi pour dire que, en parlant de l’ « après-Auschwitz » (allusion aux débats soulevés entre autres par Adorno), je ne veux en rien affirmer que la violence est seulement le fait de notre époque. Je vous rejoins : elle est inhérente à notre condition, à ce que nous sommes.

Si je me suis exprimé moi-même avec une certaine violence, c’est à moi d’abord que je l’adresse. Contre ce qui pourrait, dans une poésie qui se laisserait aller à poétiser, chercher à masquer un « vivre difficile » que je crois pourtant connaître – et que tant de gens, ici et ailleurs, connaissent bien plus dramatiquement que moi. Violence aussi d’une révolte, car rien à mes yeux ne peut « légitimer » l’injustice qui prévaut dans la « répartition » du malheur.

Mais à partir de là, je ne prétends rien interdire (et surtout pas qu’il puisse exister, sinon une joie, du moins quelque chose comme des minutes heureuses, pour emprunter l’expression de Georges Haldas), rien proclamer de définitif (et surtout pas que seul le malheur est vrai).

J’ai même réhabilité, dans mon propre parcours de vie (et l’écriture essaie d’en témoigner), le mot « espérance », selon la « définition » que j’en ai donné précédemment… Et qui est bancale, évidemment. Mais juste, si le poème, sans se trahir, peut en répondre…

Dans Soupirail d’enfance, publié par les éditions Rougerie, vous parlez du poème en ces termes : ” que sait-on du poème sinon / qu’il est ignorance.”

Si le poème est ignorance, est-il un vecteur de connaissance du monde, vecteur… ignoré, particulièrement par cette époque qui est la notre ?

Le poème, Gwen, que vous citez, n’est lui-même qu’une suite de questions que je (me) pose. C’est le mois de novembre, mois de naissance (en ce qui me concerne) et de mort, qui a enclenché ce texte assez tendu, où je parle, entre autres, d’une douceur désirée en vain et d’un massacre dont il aurait fallu sauver « l’enfant » ; où « de quoi ?», « à qui ? » et « quel nom ? » sont des interrogations laissées sans réponse. Alors, effectivement, le poète, l’homme ne sait pas, ne sait plus, le doute se fait oppressant.

Mais, paradoxalement, le poème affirme tout de même quelque chose : c’est qu’il est l’ignorance et la fête de ce jour – et que ce jour n’en est qu’un parmi les autres. Comme s’il s’agissait d’accepter une ignorance mais, à partir de cette acceptation, de faire du présent vécu une fête – c’est-à-dire peut-être – « tout simplement » — un jour à vivre.

Je suis retourné aux deux poèmes qui précèdent celui que vous citez, puisqu’il s’agit d’une succession de trois textes portant le titre Ephéméride. Le premier évoque János Pilinszky, qui était né le 27 novembre 1921 et il y est fait appel à une migration dans le corps / de ce qui est. Le second rappelle l’enterrement du poète Marcel Hennart (novembre 2005) et il y est question de ce que le poème restitue aux vivants.

Ainsi, je suis frappé après coup, et grâce à vous qui me replongez dans mes poèmes… et dans mon ignorance, de voir qu’il s’y dégage tout de même une certaine (re)connaissance de la vie : ce qui est / ce que l’on restitue au vivant / la fête du jour.

Décidément, si vous me permettez cette petite allusion à un grand mystique (Juan de la Cruz), pour aller où il ne savait pas, le poème est allé par où il ne savait pas.

Le poème, pour le dire tel que je comprends votre réponse, vit sa propre vie à travers l’existence des êtres à son écoute, et de même qu’elle peut inspirer le poète, elle peut aussi en inspirer le lecteur. Evoquer des paysages insoupçonnés, lui permettre de participer à la beauté. Ouvrir aussi des gouffres à sa conscience. Dans Soupirail d’enfance, nous lisons ceci :

Oui ou non -

le reste :

mascarade

vomissure pour les tièdes !

oui ou non -

ceci n’est

pas une question

pas un poème

ceci est

l’immanence d’un corps

une musique

versée comme le sang

Si cette parole n’est pas poème, qu’est-elle alors ? Et quels sont les enjeux si elle n’est pas poème ?

« Le poème vit sa propre vie à travers l’existence des êtres à son écoute » — je n’ai rien à ajouter à cela, cher Gwen, sinon vous remercier pour votre propre écoute, pour cette reformulation dans laquelle je me retrouve parfaitement.

J’en viens à ce poème que vous citez entièrement et qui est extrait du cycle Pour voix de femmes écrit, entre autres, à la mémoire d’Alejandra Pizarnik. Quelque chose de très intime (mais pas seulement pour moi je pense…) est en jeu dans ces textes. Du côté de femmes en souffrance, de leurs cris, du côté de cette douceur qu’elles peuvent donner (qu’on me comprenne bien : je me situe ici loin de tout cliché), d’une douceur qu’elles ont (ou auraient eu) besoin de recevoir, aussi…

Tout cela, le poème l’a entendu comme un remuement dans le ventre, là où sont les cris, les peurs, là où les désirs se font brûlants, où ils se consument quelquefois.

Alors ce poème a jailli comme une rage contre tout « discours poétique » qui chercherait à entendre de telles voix sans en être (trop) dérangé, … qui ne serait finalement qu’une façon de les étouffer. Ce que j’ai écrit est violent, à la mesure des questions que j’ai à me poser moi-même sur ce que j’ai été capable d’entendre… et de ne pas entendre dans la souffrance des autres. Je me souviens qu’écrivant ces poèmes, j’avais été relire, très ému, des lettres que m’avait adressées Mimy Kinet (amie proche, décédée en 1996, poète publiée à l’époque par l’Arbres à Paroles), et aussi un long courrier de Fernand Verhesen à propos d’Alejandra Pizarnik (dont il avait traduit et publié des poèmes au Cormier, qu’il avait hésité à aller rencontrer lorsqu’elle séjournait à Paris – finalement cela ne s’était pas réalisé). Je retrouve ce courrier, j’y lis : (…) l’offre du poème se détruisait selon l’effet de son propre don. Rupture absolue, il ne laissait aucune chance à la blancheur de la page à jamais blessée. L’écriture ne pouvait miser que sur le silence aveuglant d’une parole foudroyée.

Alors, il me semble que tout autre commentaire serait scandaleux, qu’il faut pouvoir entendre que rien (pas même le poème…) n’a pu sauver cette femme de l’inexorable.

Oui ou non ? Question de vie ou de mort, on ne badine pas avec cette question lorsqu’elle est posée. Bien sûr tout poème, tout poète ne mettent pas devant des enjeux aussi dramatiques. Et il ne s’agirait pas de se complaire (cela aurait des relents un peu trop romantiques) dans une désespérance qui, seule, serait capable de donner de « beaux poèmes ».

Mais savoir écouter jusque là, oui, ces voix qui témoignent d’un effondrement personnel (ou collectif), être soi-même, simplement, modestement, à leur écoute, sans rien prétendre « expliquer » de ce qui rend possible que nous, nous soyons, malgré tout, des survivants.

En 2012 parait, chez Rougerie, Quelqu’un a déjà creusé le puits, recueil qui débute par les vers célèbres de Patrice de La Tour du Pin : “Tous les pays qui n’ont plus de légende/seront condamnés à mourir de froid…”, vers “qui ne condamnent que leur propre imposture” dites-vous ensuite.

Leur propre imposture ?

Quelqu’un a déjà creusé le puits commence par une suite intitulée Fragments d’un prélude inachevé et qui a été écrite sous le signe — mais aussi en quelque sorte en réplique – des deux vers de Patrice de la Tour du Pin. Ces deux vers, je les ai en effet en mémoire depuis l’adolescence, je les sais « par cœur ». Ils sont naturellement venus comme le point de départ — et même le seul possible sans doute – pour un texte que m’avait demandé notre ami Jean Maison, à l’occasion du centième anniversaire de la naissance du poète.

Car des certitudes de mon adolescence (de celles du moins que je croyais pouvoir proclamer pour esquiver ce qui me taraudait), de ce qui aurait pu m’accorder avec les convictions de Patrice de la Tour du Pin, il ne me restait autant dire rien. Rien, sauf que ces deux vers résonnaient toujours avec force en moi. Rien, sauf que relisant l’ensemble de ce Prélude à La quête de joie et d’autres de ses poèmes, je pouvais y entendre quelque chose, me sentir invité à cette écoute dont nous avons déjà parlé, sans devoir nier pour autant ce qui, dans le ton des poèmes ou l’idéologie qui les sous-tend, m’était devenu étranger.

Ecoute. C’est le mot qui convient, plus que jamais. Car, tournant (ou plutôt, laissant tourner) ces vers de du Pin, longuement, dans ma tête, je n’ai plus eu, un jour, qu’à jeter sur le papier les deux vers qui m’ont été « donnés » et qui ont enclenché, comme naturellement, la suite (en prose) de mon propre poème. Et je suis resté stupéfait lorsque j’ai remarqué et vérifié (en comptant sur mes doigts, comme un débutant !) que ces deux vers initiaux comptaient dix pieds, très exactement comme ceux de du Pin : tout ne tient que par ce qui le défait / et d’abord la légende de soi-même

La suite du poème pouvait s’écrire, dans une sorte de contrepoint avec celui de du Pin, comme un prélude, en ce qui me concerne, bien sûr inachevé et bien sûr en fragments. Les vers qui ne condamnent que leur propre imposture, ce sont donc les miens, non ceux de du Pin. Les miens, sans doute plus dans ce qu’ils contredisent que dans ce qu’ils disent, s’ils se prétendaient porteurs d’une affirmation, d’une vie qui se définirait comme sûre de son importance et de la trajectoire qu’elle se donne. Mais non s’ils se reconnaissent traversés par ce qui leur échappe, guidés (si l’on peut dire) par des forces contradictoires et cela jusqu’au naufrage. Non s’ils s’inscrivent dans la perspective ouverte par Porchia – voilà encore quelques mots que j’ai tellement laissé tourner en moi, que je les connais désormais par cœur : Comme je me suis fait, je ne me referais pas. Peut-être me referais-je comme je me défais.

Je pense qu’on peut l’entendre autrement que comme une défaite…

Dans votre livre Dans l’oreille profonde paru au Taillis Pré, vous écrivez — j’extrais d’un poème qui marie le vers et la prose ce fragment — “sur la table trônait quelque chose d’invérifiable et tout autour il n’était pas question du poème mais seulement de vivre, de la somme des malheurs et des bonheurs, d’un fait divers et du salut de son âme”.

Je comprends votre utilisation du mot poème, ici, comme la chose écrite. Mais, le poème, que l’on pourrait écrire le Poème, comme nous l’entendons dans Recours au Poème, n’est-ce pas, justement, vivre, la somme des malheurs et bonheurs, le salut, mot que vous employez maintes fois au cours de ce beau livre, bref, non pas la littérature, mais le vivant ?

Ce à quoi le texte fait allusion ici, c’est à la discussion autour du poème plus qu’au poème proprement dit. Et ceci d’ailleurs, sans mépriser le moins du monde le fait de parler du poème, ce que nous sommes d’ailleurs en train de faire. Mais il faut à un moment pouvoir passer à autre chose, où le poème n’est pas / où on pourrait croire qu’il n’a pas sa place, mais où il la prend peut-être quand même… Je vais expliciter mes propos, qui doivent paraître un peu énigmatiques.

Il faut remettre mon poème dans son contexte, celui d’un voyage au Mexique, en octobre 2006, dans le cadre de la Encuentreo de Poetas del Mundo latino. Je venais précisément, en compagnie du poète colombien Juan Manuel Roca, de vivre un très bel échange avec des étudiants, dans une Université, à San Luis Potosí. Après la rencontre, avec le chauffeur du minibus qui devait nous ramener au centre ville, avec Juan Manuel Roca et deux ou trois autres personnes, nous nous sommes arrêtés dans un petit bistrot, pour partager la tequila et écouter les disques de musique populaire que mes compagnons mettaient dans le vieux juke-box.

Je raconte ce moment, que j’avais trouvé particulièrement chaleureux, sur une des pages de ma rhapsodie (c’est-à-dire pour moi, une suite de poèmes où peuvent prendre place de la narration, l’évocation d’événements de l’histoire ou de l’actualité, des anecdotes, dans un type d’écriture poétique assez libre, peu conventionnel). Et dans la composition de cette rhapsodie (je garde le mot qui m’est venu, composition, qui est musical aussi), ce récit s’est mêlé au souvenir d’une page de Pessoa, où il question d’un chanteur et d’une petite extase de coin de rue.

Ne parlant pas du poème, nous étions bien, dans ce bistrot, en train de vivre un de ces moments où le poème s’enracine… c’est pourquoi j’ai voulu en garder la trace dans un poème ! Ma formulation est un peu tarabiscotée, je le crains, alors qu’il s’agissait de la chose la plus simple.

Tout simples aussi, ces mots avec lesquels Pessoa, toujours dans ce passage du Livre de l’intranquillité, touche peut-être bien ce qui fait le cœur de la poésie : La chanson disait, d’après ses phrases voilées et sa mélodie, si humaine, des choses qui se trouvent dans l’âme de chacun de nous et que personne ne connaît.

Nous voici, cher Marc, au terme de notre entretien, où nous avons abordé le poème par vos propres poèmes, à travers certains de vos recueils, et par votre vision sur la poésie. Terminons par là où nous avons commencé. ” Il se peut qu’aujourd’hui – et ceci est plus qu’une boutade — je devienne enfin un vrai débutant…”, c’est ainsi que vous acheviez votre première réponse à cet entretien. Vous publiez bientôt un nouveau recueil chez Rougerie. Qu’est-ce que le vrai débutant à appris, a à transmettre à travers ce nouveau livre ? Pouvez-vous nous le présenter ?

Merci, cher Gwen, de me permettre de terminer en « rebondissant », comme on dit aujourd’hui, sur ce qui était en effet, au début de notre entretien, plus qu’une boutade de ma part.

C’est vrai, je crois, et de plus en plus, que l’écriture, à chaque livre nouveau, à chaque poème nouveau, est une prise de risque, une aventure. Que, à chaque fois, on se lance dans cette aventure sans savoir où elle va nous mener, qu’on ne le découvrira, progressivement et jamais totalement, qu’après-coup. A travers notre propre regard rétrospectif sur ce qui s’est écrit, et, bien sûr, à travers le regard des autres, sans lequel le poème serait rapidement réduit à l’état de lettre morte…

C’est d’autant plus vrai sans doute pour ce prochain livre, Table simple, et je remercie très vivement Olivier Rougerie d’avoir accepté de partager avec moi cette aventure.

Ce que j’ai appris, ce serait peut-être de contrecarrer un peu moins cette traversée de l’incertitude qu’exige l’écriture. Que je pouvais, par exemple, écrire un ensemble comme la partie Thème et variations qui figurera dans ce prochain livre, oser ce travail sur les sonorités et les associations qu’elles provoquent, me laisser mener jusqu’à l’invention du mot sur lequel il se termine (et cette « chute » du texte m’a alors étonné et ému). C’est comme un débutant que j’en suis arrivé à écrire, directement sur place, à Kigali (merci encore, de tout cœur, à ceux qui m’y ont accueilli), à deux reprises, des textes à la fois simples dans leur énoncé et complexes dans ce que j’oserais appeler leur contrepoint. Que j’ai pris le risque de n’en dévoiler la portée (et d’abord pour moi-même, une fois de plus), qu’une fois l’écriture des poèmes terminée, au travers d’une note extraite de mes carnets personnels, rédigée à mon retour et publiée dans le livre, à la suite des poèmes (et non pas, ceci est délibéré, pour les introduire).

C’est ainsi encore, dans cette expérience, dans cet apprentissage toujours renouvelé, que je n’ai adopté le titre et écrit la dernière partie du livre qu’après avoir été accueilli à …la table simple d’une amie et avoir partagé avec elle une balade d’automne dont on trouve les traces dans cette section appelée Insistances. Comme si dans la récapitulation que cette suite mettait en œuvre, je déchiffrais un peu l’itinéraire que j’avais suivi, le retour où vivre s’invente.

Autrement dit, avec ses aspérités et ses inachèvements, ce livre a été écrit, peut-être plus encore que les précédents, au beau milieu de ce que j’appelle le chantier de vivre. C’est peut-être pour cela qu’il m’a fait, à la fin, le don de ce que je n’aurais osé espérer (vu la dureté tout de même de beaucoup de ses pages) : le mot possible. Il ne m’appartient pas. Il est écrit dans le livre, et le livre est déposé sur la table, notre table…

Merci cher Marc Dugardin.

- ZÉNO BIANU : Rencontre avec Gwen Garnier Duguy - 7 juillet 2024

- L’honneur des poètes - 5 juillet 2021

- Revue des revues - 4 juillet 2021

- Marc ALYN, Le temps est un faucon qui plonge - 5 mai 2018

- Xavier Bordes : la conjuration du mensonge - 1 mars 2018

- Entretien avec Nohad Salameh - 1 mars 2018

- Rencontre avec Richard Millet - 8 novembre 2017

- RENCONTRE AVEC BERTRAND LACARELLE - 2 septembre 2017

- Jean-Louis VALLAS - 31 mars 2017

- Elie-Charles Flamand, La vigilance domine les hauteurs - 28 juillet 2016

- Elie-Charles Flamand - 21 juillet 2016

- Munesu Mabika De Cugnac : Un monde plus fort que le reste - 31 mai 2016

- ZÉNO BIANU - 29 mars 2016

- JAMES SACRÉ - 27 février 2016

- Avec Claire BARRÉ pour son roman ” Phrères” - 8 février 2016

- La collection poésie/Gallimard fête ses 50 ans : rencontre avec André VELTER - 3 janvier 2016

- André Velter/Ernest Pignon-Ernest, Pour l’amour de l’amour - 21 novembre 2015

- Conversation avec Xavier BORDES - 8 septembre 2015

- THAUMA, n°12, La Terre - 14 juillet 2015

- Jean Maison, Presque l’oubli - 5 juillet 2015

- Paul Pugnaud, Sur les routes du vent - 10 mai 2015

- JEAN-FRANÇOIS MATHÉ - 28 février 2015

- Juan Gelman, Vers le sud - 20 février 2015

- CHRISTOPHE DAUPHIN - 1 février 2015

- Claude Michel Cluny - 11 janvier 2015

- MARC DUGARDIN - 13 décembre 2014

- A‑M Lemnaru, Arcanes - 6 décembre 2014

- Maram al-Masri, L’amour au temps de l’insurrection et de la guerre - 30 novembre 2014

- Revue Les Hommes sans Epaules, n°38 - 1 novembre 2014

- Onzième n° de la revue THAUMA - 19 octobre 2014

- François Angot, A l’étale - 13 octobre 2014

- Si loin le rivage,d’Eva-Maria Berg - 14 septembre 2014

- Sur deux livres récents de Jigmé Thrinlé Gyatso - 7 septembre 2014

- Saraswati, revue de poésie, d’art et de réflexion, n°13 - 7 septembre 2014

- JEAN MAISON 2ème partie - 28 août 2014

- Nunc n° 33 : sur Joë Bousquet - 25 août 2014

- PHILIPPE DELAVEAU - 13 juillet 2014

- Le prix Charles Vildrac 2014 remis à notre ami et collaborateur le poète Jean Maison pour son recueil Le boulier cosmique (éditions Ad Solem) Extraits - 16 juin 2014

- Rencontre avec Nohad Salameh - 13 juin 2014

- Jean-François Mathé, La vie atteinte - 8 juin 2014

- PASCAL BOULANGER - 18 mai 2014

- Charles Bukowski, Les jours s’en vont comme des chevaux sauvages dans les collines - 21 avril 2014

- Paul Verlaine, Cellulairement - 7 avril 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (10) Arnaud Bourven - 6 avril 2014

- La vie lointaine de Jean Maison - 30 mars 2014

- L’Heure présente, Yves Bonnefoy - 23 mars 2014

- MARC ALYN - 22 février 2014

- BERNARD MAZO — AOÛT 2010 - 12 février 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (6) Pascal Boulanger - 8 février 2014

- Pierre Garnier - 1 février 2014

- Une nouvelle maison d’édition : Le Bateau Fantôme - 30 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (5) Gérard Bocholier - 26 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (4) : Alain Santacreu - 12 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (3) : Jean-François Mathé - 30 décembre 2013

- JEAN-LUC MAXENCE - 29 décembre 2013

- Rencontre avec Gilles Baudry - 30 novembre 2013

- A L’Index, n°24 - 25 novembre 2013

- Jean-Pierre Lemaire - 1 novembre 2013

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (1) - 23 octobre 2013

- Le dernier mot cependant de Jean-Pierre Védrines - 16 octobre 2013

- Mille grues de papier, de Chantal Dupuy-Dunier - 9 octobre 2013

- Rencontre avec Balthus de Matthieu Gosztola - 29 septembre 2013

- Demeure le veilleur de Gilles Baudry - 25 septembre 2013

- EUGENIO DE SIGNORIBUS - 25 août 2013

- Dans la poigne du vent, de F.X Maigre - 16 juillet 2013

- L’extrême-occidentale de Ghérasim Luca - 8 juillet 2013

- Au commencement des douleurs, de Pascal Boulanger - 22 juin 2013

- Le 23e numéro de A l’Index - 20 mai 2013

- James Longenbach, Résistance à la poésie - 10 mai 2013

- Jean Grosjean, Une voix, un regard - 19 avril 2013

- Etienne Orsini, “Gravure sur braise” - 5 avril 2013

- Paroles à tous les vents, Boulic - 22 mars 2013

- Gérard Bocholier, ses deux derniers recueils - 15 mars 2013

- Jean-Pierre Lemaire, Faire place - 8 mars 2013

- Ariane Dreyfus, par Matthieu Gosztola - 2 mars 2013

- Marc Delouze, “14975 jours entre” - 24 février 2013

- Mangú : Le sens de l’épopée - 23 février 2013

- Les poèmes choisis de Paul Pugnaud - 9 février 2013

- Faites entrer l’Infini, n°54 - 2 février 2013

- Au coeur de la Roya - 19 janvier 2013

- Entretien avec Jean-Charles Vegliante - 24 novembre 2012

- Un regard sur Recours au Poème - 3 novembre 2012

- Pierrick de Chermont, “Portes de l’anonymat” - 7 octobre 2012

- Denis Emorine, “De toute éternité” - 6 octobre 2012

- Hommage à Sarane Alexandrian, Supérieur Inconnu n°30 - 6 août 2012

- POESIEDirecte n°19, le désir - 2 août 2012

- Marc Baron, Ma page blanche mon amour - 1 août 2012

- Bernard Grasset, Au temps du mystère… - 1 août 2012

- Totems aux yeux de rasoir - 19 juillet 2012

- Vers l’Autre - 5 juillet 2012

- Jean-Pierre Boulic - 2 juillet 2012

- Jean-Luc Wauthier - 2 juillet 2012

- Le bleu de Max Alhau - 30 juin 2012

- Jean Maison, Araire - 21 juin 2012

- Rencontre Jean MAISON [1ère partie] - 13 juin 2012

- Patrice de La Tour du Pin, le poète de la Joie - 18 mai 2012

- Rencontre avec Iris Cushing - 5 avril 2012