L’œuvre importante du poète André du Bouchet (1924–2001) comme celle de Kenneth White poète né en écosse en 1936 relève de ce que l’on appelle les « écritures blanches » (« le monde blanc » selon l’expression de Kenneth White).

Autrement dit, c’est dans les espaces blancs, les ponctuations elliptiques de toutes sortes que passent les pas des deux poètes marcheurs, c’est-à-dire par les vides, par ce qui excède le langage ou ne se dit que par l’intervalle et l’espacement entre les mots.

Afin de mettre en lumière l’émergence du caractère de cette poésie, et d’en éprouver la dimension poétique, Christine Durif-Bruckert interroge la disposition typographique des mots sur la page dans la poésie d’André du Bouchet, disposition à travers laquelle un langage tente de se constituer, dans son rapport complice autant qu’au travers de ses liens d’étrangeté au réel. Marc-Henri Arfeux quant à lui explore la manière dont Kenneth White fait varier la notion de ponctuation, du signe grammatical le plus souvent absent ou raréfié, à l’art de signaler ou souligner musicalement voire silencieusement selon les cas, jusqu’au vide, qui là encore ouvre l’espace du poème entre et au-delà des mots.

Ces deux poètes, de façon tout à fait singulière, nous invitent à faire l’expérience de la re-création, voire de l’invention d’une langue inédite, autre langue dans notre propre langue, aux limites même de la langue française. Ils éclairent avec acuité la démarche poétique de ces écritures.æ

La poésie d’André du Bouchet : une marche à travers la langue

L’écriture poétique d’André du Bouchet n’en finit pas de moduler son cours, de faire varier les dispositions des mots, d’en chercher les emplacements sur la page blanche, de se heurter aux accidents et fractures qui en défigurent l’harmonie.

Par son errance, cette parole chaotique, énigmatique inquiète autant qu’elle bouleverse. Elle nous hante, semble vouloir nous happer, nous aspirer. La lecture, très visuelle, ne cesse d’en transformer les formes vertigineuses sans jamais les épuiser. Pourtant elle nous vivifie comme si elle nous donnait « l’air soudain », ou encore creusait « cette profondeur, cette surface dont un champ compose l’aile » (Dans la chaleur vacante, Gallimard, 1961, 2017). Comme si, encore, elle nous livrait les secrets d’un étrange parcours initiatique vers le poème.

Voilà ce qui fait l’allure (dans le double sens de la temporalité et de la forme) d’un poème de André du Bouchet : la présence massive des blancs, l’agencement aéré des espaces que l’on regarde comme autant d’éclats, de fragments, de blocs qui se réduisent à un simple groupe nominal. Ces séquences verbales semblent flotter, perdues, déliées d’elle-même.

Le lecteur y trouve peu de ponctuations, des points sans effets d’interruption, qui quelquefois même précèdent la phrase, quelques tirets incongrus, qui déstabilisent les attentes conventionnelles. On ressent profondément ce rythme très particulier de discontinuité, de dispersion et de coupures, horizontales, verticales ou encore obliques, où se brise et renait perpétuellement la géographie et l’unité du poème. L’absence de verbe, les contradictions audacieuses et les redites insistantes rajoutent un sentiment d’étrangeté, venant pulvériser, quelquefois jusqu’à la caricature, la notion même de phrases et les logiques de l’articulation et du déplacement syntaxique.

L’écriture est dépouillée, immédiatement inspirée des plateaux du Vexin ou des montagnes drômoises que le poète parcourait inlassablement. Elle suit le chemin de la marche tout en liant le langage à ce monde de l’élémentaire.

Fragment de l’inédit publié dans Ecritures contemporaines, spécial André du Bouchet dans André Du Bouchet, la parole libre et son mouvement, article de Jean-Marie Corbusier dans Recours au poème.

Comme il marche physiquement à travers le monde et ses éléments les plus concrets André du Bouchet marche à travers la langue », dit Maldiney lors de l’émission radiophonique. Si vous êtes de mots…, (FC, 1998). Le mouvement du corps en marche et celui de la parole en écriture sont en reflet, noués par ce désir de contact intime (d’adhésion profonde) avec l’air1, le vent, la lumière et le feu, mais encore la pierre, la neige, le glacier et toute une matière première dont le poète éprouve les forces vitales et les abîmes : « Un chemin, comme un torrent sans souffle. Je prête mon souffle aux pierres. J’avance, avec de l’ombre sur les épaules. (« Le moteur blanc », Dans la chaleur vacante, 77).

Il avait toujours sur lui un carnet notant sur le vif ce qu’il voyait ou ce qui lui traversait l’esprit, « des perceptions très précises, souvent griffonnées, notées de façon illisible, ce qui donnait lieu à un précipité de mots, l’histoire se transformait en accident verbal « (entretien avec Alain Veinstein, Du jour au lendemain, FC, 11 mars 1984).).

Le poète dépose sur les pages de ses carnets ce qui vient du sol, de la terre, de dessous ses pas. « Rien n’est à inventer, il n’y a qu’à dire ce que l’on voit », disait-il. Puis, dans l’après-coup, il revient sur les notes de ses carnets pour les travailler et en redéployer la mise en page2, cherchant à saisir, à retrouver, le moment vif et incertain de leur surgissement et l’instant de leur « arrachement » au monde.

Du bord de la faux, André Du Bouchet lu par Olivier Martinaud.

Mais face à l’immensité aride de cet insaisissable, les langues « bégaient » comme il le formule dans L’infini et l’inachevé (Postface de L’œil égaré dans les plis de l’obéissance au vent, consacré à Victor Hugo, Seghers, 2001). Le poème bègue, « s’arrache à ses/lointains, le nouveau sol ajouré/Jusqu’à ce sol habité sous le pas, /qui tarit – sous le pas seulement (Ou le soleil, Gallimard, 1961, 2017, 124–125).3 Par l’acte même de la lecture, le lecteur marche avec le poète, marque tous les arrêts dans le mouvement indéterminé de l’interruption, de la brisure, quelquefois du hachage. Avec lui, il s’immerge dans les souffles du réel, « de l’air qui claque ». Il butte sur les mottes de terre, foule les « morceaux d’air », respire « les éclats de la poussière ». Les grands trous de lumière, les champs de neige glacée, d’un blanc illimité ou les éclairs d’orage dirigent l’occupation arythmique de l’espace, ralentissent, figent ou précipitent les mots, effilochent et redistribuent les moments d’éclaircie, et ainsi désserrent ou resserrent les blocs compacts de l’obstacle.

LA NUIT, c’est.…

…dire…entendre.… ce qui sur le pas brille,

Par instants crisse, espacé.…(« Poussière sculptée », l’ajour)

Ainsi dans l’irréductible « contact mot/monde » se dessinent les lignes d’écriture qui se perdent et se disloquent dans l’espace, comme « la membrure du feu/le feu/dont je vois/la tête/les membres blancs. ». (« Le Moteur blanc », Dans la chaleur Vacante).

Liberté du vent, retour du vent ressourçant les multiples directions et dilutions du sens. Sensation éprouvée à l’instant du pas, du poids du corps et de ses empreintes sur le sol. Le poème s’est emparé de la totalité de la page blanche, entre son centre et les pourtours, jusqu’au mur de l’indicible. La blancheur entière est absorbée dans le poème, devient elle-même présence active, énergie et moteur : « Un glissement se produit aussitôt à l’intérieur de cette parole dont nous n’avions jusque-là pu prendre en charge que l’action intérimaire, et dans la patience – l’atonie même – qui en constitue aussi un soubassement. (« Image parvenue à son terme inquiet », Dans la chaleur Vacante, 114).

“Sang”, André du Bouchet lu par l’auteur.

L’écriture de cette marche physique-existentielle s’apparente alors aux traces d’une fuite en avant, d’une déchirure qui s’ouvre et se résout inlassablement dans la gloire éphémère et le repli des mots. Ainsi se dévoile des lambeaux d’inconnu au point même de l’éclosion et du décrochement, de l’ascension et de la chute (semblable au mécanisme incertain du pied qui se lève, enjambe le vide et retombe).

Elle progresse dans la typographie du réel, se pose sur l’oubli, émerge de sa propre disparition (son blanchiment) sitôt qu’elle s’énonce : « j’oublie … la parole en déplacement/s’oublie »,

par cela même

qui,

au fur et à mesure

qu’elle s’énonce, lui

sera

soustrait …(« Hercule Segers », L’Incohérence, Paris, P.O.L, 1979)

Étrange tension de la langue entre cette énergie bouleversante et ce qui l’immobilise, la suspend, et maintient son ouverture. « L’absence qui me tient lieu de souffle recommence à tomber sur les papiers comme de la neige. La nuit apparaît, J’écris aussi loin que possible de moi » écrit le poète (« Météore », Dans la chaleur vacante, p 38). Cette poésie en marche porte le poème toujours en avant. Un poème qui jamais ne conclue, nourrissant depuis une intime préoccupation de l’infini ce désir poétique à jamais assoiffé : « Rien ne désaltère mon pas » (« Cession », Dans la chaleur vacante, 106). « Si un mot est écrit, la terre suit », disait-il en 2011 lors de son entretien avec Alain Veinstein, « La terre est en marche, elle est appelée par le mot, qui est passé en avant de son sens », au-devant de soi.

Dans l’exigence même de cette marche poétique, les mots s’allègent, se déchargent de tout surplus, de toute information événementielle et biographique. Une poésie élaguée et intemporelle : « je reprends ce chemin qui commence avant moi/comme un feu en place dans l’air immobile, /l’air qui tournoie au-dessus du chemin. /Tout a disparu. La chaleur déjà ». (« Face de la chaleur », Dans la chaleur vacante, 87). Le poète est dans la recherche d’un commencement, d’un recommencement qui aurait vocation de retour vers la matrice des choses, « en pleine terre », « dans le corps de la terre », au point originaire et muet (blanc) du monde et de la langue.

un pas, et

la route ira où j’ai été.(l’Ajour, 137)

L’origine n’est-elle pas cette dimension perdue, cet autre versant des choses qui se réfléchit dans la masse du poème, et que spatialise et temporalise la composition des espaces et ponctuations :

Cette contradiction chatoyante,

Cette clefdans l’espace blanc

entrer, sortir

— c’est le même pas

(Une lampe dans la lumière aride, Carnets 1949–1956, Le bruit du Temps, 2011, 222)

Trou de l’abime, passage étroit du néant, pourtant ouvert et libre. La langue ne discourt pas. Elle est parole, au vif de l’écart, de la faille insurmontable, entre les choses et les mots : « … parole – non : cela, la parole, elle seule, le dit, scindant… » (« Porteur d’un livre dans la montagne », Ou le soleil, 206). Une parole qui avance et n’aboutit pas, puisant éternellement et universellement aux éléments matriciels, aux premiers temps obscurs, sans doute les plus irréductibles. Elle ne s’alourdit d’aucun savoir, mais le reconquiert sensiblement, sensoriellement au cœur même de ce qui le fonde : son effondrement.

De battement en fracture, de liaisons en césure, elle respire (et aspire) les volumes d’air autant qu’elle en trace les contours en forme de paysage. Le blanc est alors la marque présente, la présence du mot qui encore vient de s’absenter, de s’échapper, et qui toujours fait retour :

“…et tel”, André Du Bouchet lecture de Pierre Chappuis.

L’air –

sans atteindre au sol, seulement- sous la foulée,

revient »,(Ou le Soleil, 127)

De page en page, les errances et glissements ponctuent le souffle du poète marcheur, du poète guetteur et chercheur de l’infini et de l’imprononçable dont les étreintes et séparations sont, dans son écriture, poussées à l’extrême. Parce que le point d’ancrage de toute sa poésie est le vide, « ce vide qui fait avancer, que l’on cherche à combler et que l’on ne peut pas combler » (Entretien avec Alain Veinstein).

La terre et sa ponctuation paradoxale chez Kenneth White

Comme nombre de poètes contemporains, Kenneth White n’use guère de la ponctuation traditionnelle composée de signes comme les virgules, les points, les points-virgules, etc., laissant librement flotter le poème et se multiplier éventuellement les jeux du sens qu’autorise une telle oscillation grammaticale. Mais, chez ce grand voyageur qui sait associer les divers rythmes du nomadisme aux pures stases contemplatives, l’absence de la ponctuation classique prend un sens très particulier, en ce qu’elle permet aux textes eux-mêmes de pérégriner, le plus souvent hors des routes communes, en retrouvant sur tous les continents des traces immémoriales, humaines, terrestres et maritimes et plus généralement cosmiques. A cette disposition s’ajoute un flottement second dû à la liberté des intervalles : les interlignes, d’ampleur parfois variable, laissent circuler une respiration qui semble à la fois une onde et une ouverture en perspective des paysages, comme dans Autrefois, à Novgorod : « Dans la nuit des temps/ je fus yukagir/ peut-être samoyède// plus tard je fus slave// ensuite scandinave/ murman de Mourmansk » (Les archives du littoral, p.75, Mercure de France, 2011). A cette irrégularité des vides correspond tout au long du poème celle des strophes, tantôt en tercets, tantôt en distiques, tantôt formée d’un seul vers isolé qui demeure en suspens dans le vide comme un flocon de neige. Ce dispositif aléatoire — on trouve aussi des quatrains et un quintil — établit une autre forme de ponctuation, qu’on pourrait dire seconde en ce qu’elle échappe aux signes grammaticaux qui nous sont familiers, faisant jouer la formulation poétique dans des espaces plus ou moins indéfinis qui ne sont pas sans évoquer la notion de monde flottant que l’auteur reprend d’ailleurs à son compte dans le titre de l’un de ses recueils, Scènes d’un monde flottant, (Grasset, 1983).

Dans Autrefois, à Novgorod, cette liberté verbale et grammaticale suggère admirablement l’errance à travers les siècles, les villes et les peuples et les identités qui en résultent, sans que la cohérence du dire soit compromise. Bien au contraire, elle nous tient d’autant plus en haleine, donnant un sentiment de puissante oralité, comme si un barde proférait le poème.

Ailleurs, dans le même recueil, l’absence de la ponctuation habituelle permet d’établir une forme de narrativité dont le but est, non seulement de faire circuler le texte selon les pas de l’auteur nomade, mais aussi d’embrasser l’objet du poème, en l’occurrence une île.

Ainsi, Le logos sur l’île de Lewis, tient à la fois de la tentative de description d’un paysage, de l’énumération scientifique à la Jules Verne et même en un certain sens du guide de voyage pour happy few en territoire d’exception : « Pour une idée générale/ du pays du gneiss/ ces finisterres de pierre/ on peut marcher, disons/ depuis le Gairloch jusqu’au cap de la Colère / via Scourie// mais pour se plonger/ dans le complexe lithologique lewisien/ le meilleur point de départ/ est Stornoway/ d’où l’on peut voyager vers le nord (…) dans les milieux scientifiques/ on parle de/ gneiss à pyroxène/ gneiss à hornblende/ gneiss à biotite// mais le mot final sur le gneiss est ceci/ c’est une roche ignée/ après une métamorphose » (Les archives du littoral, p.83). On aura remarqué l’inattendue virgule du quatrième vers, seule de son espèce et purement rhétorique qui souligne le ton oral et déclamatoire du poème, à mi-chemin de la prose descriptive et du lyrisme. La véritable ponctuation est d’ailleurs ici de renvoi, vers après vers, d’un texte qui pourrait être celui d’un conférencier si le travail musical, aussi sensible en traduction française que dans le texte originel, ne faisait onduler la formulation entre plusieurs fréquences poétiques.

Cette technique de déstabilisation du sol narratif au profit d’une tresse verbale en apesanteur peut aussi donner au texte une forme de puissance visionnaire dont témoigne ici le déroulement continu des éléments concrets que sont différents types de poissons formant une multitude captivante sur les étals d’un marché : « Coup d’œil sur le marché aux poissons : / le soleil rouge faut chatoyer/ les gros yeux, les brèmes, les raies/ les requins, les barracudas et les serpents de mer/ alors qu’une fumée bleue monte des bâtons d’encens » (Scènes d’un monde flottant, p.39, Bernard Grasset, 1983).

Ici encore n’apparaît qu’un seul signe de ponctuation dont la fonction essentielle semble celle d’une vanne libérant le flux de la parole dans un grouillement de noms qui sont chacun l’équivalent verbal de l’animal désigné, selon une forme de cratylisme fécond des listes vertigineuses. Le premier vers est comme un titre intérieur au poème que les deux points isolent et relient à la richesse élémentaire qui en jaillit. La ponctuation est ici moins grammaticale que purement rythmique et sonore, ce qui se sent davantage encore dans la version originelle du poème : « Fish market look see :/ the red sun glistens/ on big-eyes, bream, manta rays/ shark, barracuda, sea-snake/ while blue smoke rises from joss sticks » (id, p.38). L’absence de signes syntaxiques accentue l’impression enivrante de continuum d’ailleurs soulignée par la manière dont la fumée d’encens relaie celui-ci de sa propre spirale. On pourrait dire que la ponctuation n’est autre le poème lui-même tel qu’il se propage, entre en échos et reflets qui ne cessent de le relancer.

Ailleurs, cette absence des marqueurs conventionnels permet de donner à la parole poétique une pulsation incantatoire qui en fait l’équivalent d’un tambour, d’une psalmodie haletante et d’une transe : « J’ai revêtu une multitude d’aspects/ avant d’acquérir ma forme définitive/ il m’en souvient très clairement » (Celtie récits de voyages, chants druidiques, poèmes d’ermites, in Territoires chamaniques, p.29, Editions Héros-Limite, 2007).

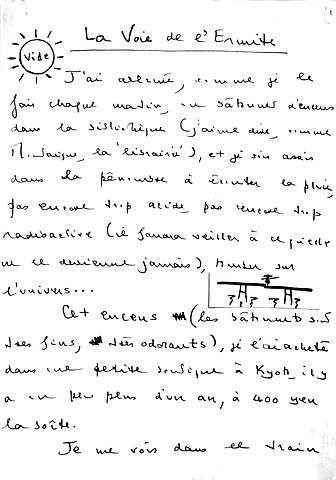

Manuscrit de Kenneth White, La voie de l’Ermite, 27 juin 2018.

Après les trois vers liminaires qui sont l’équivalent de l’exposition d’un thème dans ses principes fondamentaux et incluent à ce titre la même ponctuation finale de deux points que tout à l’heure, le texte va pouvoir dérouler d’un seul élan halluciné son axe de scansion dont l’absence de toute ponctuation — à l’exception d’une unique virgule médiane dans le dixième vers dont l’exception lui donne précisément une valeur de battement et de reprise du souffle — permet de libérer l’énergie au fur et à mesure des retours cyclique de « j’ai été ». C’est justement cette anaphore qui constitue la ponctuation, au sens purement rythmique du terme : « j’ai été une lance étroite et dorée/ j’ai été goutte de pluie dans les airs/ j’ai été la plus profonde des étoiles/ j’ai été le mot parmi les lettres/ j’ai été livre dans l’origine/ J’ai été lumière de la lampe/ pendant une année et demie/ j’ai été un immense pont jeté sur trois fjords/ j’ai été chemin, j’ai été l’aigle/ j’ai été bateau de pêcheur sur la mer/ j’ai été cordée d’une harpe/ j’ai été arbre au bois mystérieux/ j’ai été formé/ par les fleurs de l’ortie/ par l’eau du neuvième flot ». Le texte maintient ensuite sa pulsation en faisant légèrement varier la formule introductive de chaque vers jusqu’aux derniers mots où enfin un point final pourra clore le rituel chamanique du poème : « j’ai joué dans la nuit/ j’ai dormi dans l’aurore/ (…) j’ai erré longtemps sur la terre/ avant d’être habile dans les sciences/ j’ai erré, j’ai marché/ j’ai dormi dans cent îles/ je me suis agité dans cent villes. » (p.29–30). Entretemps, l’auteur aura ménagé des intervalles réguliers entre des strophes de longueur irrégulière, ralentissant progressivement le rythme de la transe poétique qui s’achève précisément sur le passé composé : « je me suis agité », faisant penser à la formule conclusive de tout discours chez les amérindiens étatsuniens : « J’ai dit ! » Ponctuer, une fois de plus, signifie créer un corps verbal dépouillé de signes inutiles pour mieux laisser monter et s’étendre sans limite l’énergie fondamentale que le poète, tel un sourcier ou un yogi est allé capter au plus profond de l’être.

Il arrive également que l’ébullition vitale du lieu et son immédiate portée métaphysique soient ponctuées de vides quasiment musicaux, lesquels induisent d’imprévisibles décalages à l’intérieur du poème. C’est le cas dans Lumière abrupte sur le cap breton (in Un monde ouvert, Anthologie personnelle, p.129, Poésie/Gallimard, 2007) :

bouillonnements blancs des vagues

confusion des commencements

dissolution et amplitude

le vide est plénitudeet les goélands

font jaillir leurs cris spontanés

A l’opposé, l’absence presque totale des signes de ponctuation peut installer le calme et les blancs de larges espaces. Ainsi au début de la partie de Territoires chamaniques intitulée Le monde blanc et dont la première séquence se nomme Celtie, les textes sont répartis comme de menus fragments de territoires ou des îlots à l’intérieur de vastes pages aux trois quarts vides, le format presque carré du livre (17 de largeur sur 19 cm de longueur) contribuant à cette impression spatiale, particulièrement quand on tient une double page bien ouverte devant soi, contre une table ou sur ses genoux. Ainsi, pour les page 27–28, nous avons à gauche en haut de la page 27 le tercet suivant : « Quand vivaient Finn et les Fianna/ landes et rivages/ leurs étaient plus chers que l’église », tandis que la page 29 est occupée, en haut par un quatrain : « Aux calendes d’hiver/ maigres sont les cerfs/ jaunes sont les cimes des bouleaux/ déserte la maison d’été. », et presque dix lignes en-dessous, par un tercet : « Maintenant c’est l’hiver/ la mer est pâle/ le perchoir des goélands est en colère. », la moitié inférieure de la page demeurant vide. C’est encore une forme de ponctuation, mais cette fois par le silence et un vide très largement ouvert qui évoque même par cinesthésie, du fait du velouté de la page, une étendue de neige. Isolés les uns des autres, les trois poèmes viennent buter sur le menu piquet de leur point qui les arrime au coeur de ce grand vide.

Leur brièveté et cette répartition si particulière, dont on devine qu’elle ne doit rien à une simple commodité typographique et éditoriale, donnent l’impression qu’ils sont eux-mêmes des variations du silence, comme des chantonnements discrets, à la manière de comptines, de courts mantras ou des chants murmurés de Stimmung, pièce a capella pour voix d’homme composée par Karlheinz Stockhausen à la fin des années 1960. S’agit-il de trois poèmes distincts, de trois états d’un même poème réparti sur deux pages, de strophes nomades au sein d’un tout sans véritable bordure ? Tout cela à la fois, sans doute. Reste qu’ici, ce sont les textes qui ponctuent le champ ouvert de la blancheur, et non l’inverse comme c’était le cas tout à l’heure. N’oublions pas que la notion d’étendue blanche s’inscrit dans le patronyme du poète et que, parmi ses zones favorites de pérégrination, figurent justement nombre de pays orientés vers le nord mythique de la neige et des glaces, de sorte que les blancs inclus dans les poèmes sont aussi bien des territoires qu’une signature, une forme de blason par l’ellipse de tout signe.

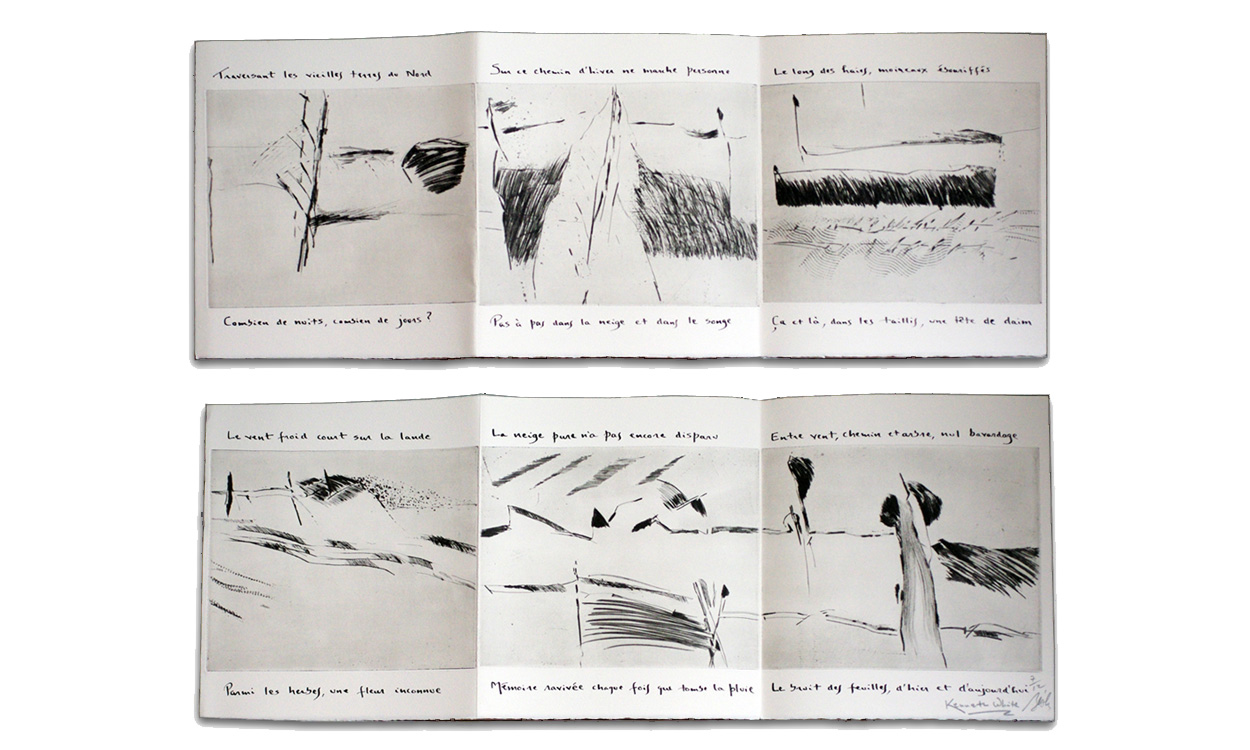

Le chemin vers l’arbre. 6 pointes sèches imprimées à la suite sur deux feuilles d’Arches, l’ensemble 28,5 × 151 cm. 3 ex. accompagnés dans les marges supérieures d’un texte manuscrit de Kenneth White, 1993.

Ce principe de rareté peut aller encore plus loin, dans un poème qui atteste lui aussi de cette symbolique personnelle. Il s’agit de l’admirable Matin de neige à Montréal (in Un monde ouvert, Anthologie personnelle, p.59, op. cit.) :

Certains poèmes n’ont pas de titre

ce titre n’a pas de poèmetout est là, dehors.

L’objet du poème échappe au langage, il l’excède de sa présence absence dans une outre langue uniquement tissée d’un silence de neige. Il se glisse entre les mots, sépare de sa béante plénitude le distique initial et le dernier vers isolé sur sa frontière avec l’extériorité. Le langage bascule d’un bloc : titre et poème, désolidarisés l’un de l’autre et de toute désignation, qu’elle soit simplement allusive ou descriptive selon les enlacements d’une tentative de mimesis verbale des êtres et des choses. Ici les mots ponctuent seulement leur effacement et si l’auteur introduit une virgule et un point dans le dernier vers, ce n’est pas pour recomposer une phrase grammaticalement complète et en cela satisfaisante aux yeux des règles. Le premier mot « tout » manque en effet du « T « majuscule qu’il devrait comporter. La virgule et le point ont donc une autre fonction : introduire eux aussi des vides significatifs dans la sobre formulation, comme des silences entre les paroles rares d’un maître zen qui désignerait du doigt l’extériorité simultanément pleine et vide, et se tairait ensuite, sans la moindre emphase, parce que tout a été dit, que tout est là, sous nos yeux, dans l’ici du monde ouvert. Telle est la dernière ponctuation évidente et mystérieuse du poème, qui fait glisser le shôji du silence sur la parfaite blancheur à l’infini.

Conclusion

Tous deux marcheurs, l’un arpentant sans cesse les mêmes fragments de territoires avec inépuisable obstination, l’autre allant et venant sur les cinq continents, en véritable nomade planétaire qui n’a pas moins, lui aussi, ses tropismes fondateurs en quelques zones privilégiées du globe, André du Bouchet et Kenneth White témoignent du monde par une certaine façon d’altérer le langage. Si le premier cherche à saisir la terre dans un dépôt verbal le plus épuré possible, libéré des logiques rhétoriques de la langue, le second obtient ce contact essentiel par une forme de lâcher prise qui n’exclut pas nécessairement la densité du flux lyrique, afin d’atteindre l’énergie pure de l’être au lieu de la domestiquer et la guider dans les canaux conventionnels de l’expression. Toutefois, son écriture emprunte aussi très souvent les moyens de l’ellipse et de la mise à distance, lui permettant d’isoler et faire vibrer les constellations de sens dans de grands espaces blancs à la démesure des horizons dont il s’enivre. Ainsi, là où André du Bouchet cherche à exprimer la terre, physique et métaphysique, par des creusements, et des pulvérisations donnant au blanc valeur d’attente, d’affirmation du sol et d’ajustement du langage à sa nature élémentaire, Kenneth White déploie ce qu’il nomme une « géopoétique » où les formulations jouent le rôle de capteurs et de miroirs de ce qui par nature excède inévitablement tout langage et le provoque. Dans les deux cas, la poésie consiste dans la mise en œuvre d’une certaine impossibilité méthodologique infiniment plus créatrice que le serait l’excessive confiance d’un discours impérial toujours certain de rendre compte de la réalité et la figeant dans un ensemble de paramètre linguistiques pour cette raison précise qu’il la réduit à l’état de sujet d’étude quantifiable et rationnel. L’approche du vide, du blanc et du silence au centre des mots libérés des a priori de la syntaxe permet au contraire de transcender la parole poétique au profit d’une vérité mobile, toujours naissante, flexible, jamais définitive et cependant constamment proche du poète qui la cherche, à portée d’attention contemplative, tantôt grâce au tâtonnement des pas qui se risquent à épouser le sol, tantôt par le rayonnement pur de l’évidence en apesanteur au cœur même du mouvement. En ce sens, André du Bouchet et Kenneth White sont poètes des ponctuations sobres, raréfiées comme les touffes d’herbe sur une terre primordiale essentiellement tissée de vide et de silence où les mots ne sont plus que des poussières rassemblées, des envoûtements et les soudains dévoilements blancs de l’être à fleur de monde.

Notes

[1] Son premier recueil s’intitule air (1951).

[2] Les poèmes eux-mêmes tout comme ses recueils se sont transformés, décomposés/recomposés, tout au long des reprises de leurs diverses écritures et publications, voir le très beau livre de Michel Collot, André du Bouchet, une poésie en marche, l’Atelier contemporain, 2021.

[3] Notons ce point essentiel : André du Bouchet, dès sa plus jeune enfance entend, dans sa famille, parler le français, l’allemand et le russe. Notons également, en écho à une écriture de la rupture, l’exil de sa famille aux EU en 1941 qui s’inscrit dans la grande Rupture de l’Histoire.