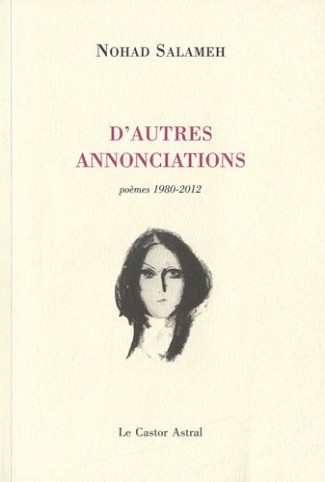

Les poèmes de Nohad Salameh ici réunis proviennent de ses recueils parus entre 1980 et 2012. S’ajoutent des inédits provenant d’un ensemble intitulé Danse de l’une.

Dans ce dernier titre, comme dans celui de l’anthologie perce une conception de la poésie clairement verticale. Ici, la poésie affirme ce qu’elle est fondamentalement : une manière autre (par rapport à celles qui semblent dominer aujourd’hui) et cependant pleinement légitime d’aller vers la réalité avec les outils de l’intuition, du sens et de ce que Daumal appelait l’évidence absurde. Nohad Salameh écrit l’amour (lieu même de la rencontre avec le plus de réel formant les mondes) et l’exil. Née au Liban, elle a dû quitter ce pays marqué par la tragédie. Mais il faudrait écrire amour et exil avec des majuscules tant ces poèmes dépassent la simple expérience humaine ou personnelle ; plutôt, tant cette expérience personnelle traduit l’expérience de tout l’humain : ils sont en effet expression symbolique, imagée, du sacré – que nous ne confondrons évidemment pas avec le religieux, bien que ce soit maintenant souvent le cas, en cette époque de réduction accélérée du langage. Il y a cette présence du Liban et ce perpétuel émerveillement d’être humain :

Il fait un fracas de fêlures, là où chacun quête son silence à la clarté de l’ombre. Car il n’est vérité qu’au seuil du minéral. Il fait un fracas de roses et d’aubes, là où le cœur perd son plumage pour apprivoiser les comètes. Mais moi je transporte ton œil contre mon cou comme une mouette.

Ainsi ma route commence avec le cercle, et je cheminerai endormie, armée d’un souvenir d’orphéon.

Les rues deviendront lanternes magiques projetant les affres de la mémoire. Oiseau de bon augure, ton œil réclame le retour à une enfance millénaire.

Ici, l’amour n’est pas seulement un lien conjoncturel entre deux individus mais élévation le long d’une échelle menant à l’Origine.

En moi tout appartient à l’écorce

je me confonds pêle-mêle avec mes silhouettes

antérieures

et module du dedans ma plaie

avivée par l’attente.Contre ma poitrine

une pendule rouge cassée

par la diablesse de l’érable.

Je fais corps avec les autres

mais possède le sel mauve

qui restaure la paix du royaume

ainsi que le pouvoir de déchirer les eaux.Je te le dis :

le feu est vert à l’intérieur de la flamme.

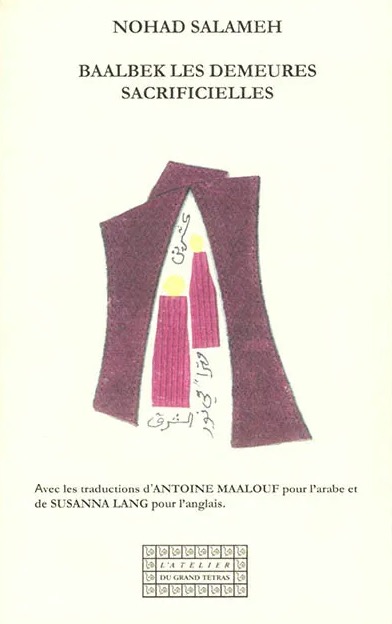

Avec Les enfants d’avril, poèmes parus entre 1980 et 1990, Nohad Salameh écrit depuis les guerres du Liban et ses villes martyrisées. Beyrouth, le sacrifice.

28 juillet (19 heures)

Beyrouth, lourde fleur de guerre, plus dense que chargement de myrrhe, repose à même nos épaules, métissée de dieux de marbre et de siècles magnétiques. Cité en marche vers l’étoile du midi, elle suscite la convoitise pour le bronze de ses fontaines et la volière de son regard. Louange aux boucles noires de ses édifices, au front fêlé des façades, à son martyre, à sa souveraineté d’aimer, à son ventre enfantant l’éternel supplice !

La poésie de Nohad Salameh donne à saisir ce que « l’occident » – européen du moins – semble oublier : la chair de ce qu’est une guerre, tout autre chose que ces images froides regardées par le prisme des téléviseurs/internet. Car l’européen de ce début de 21e siècle… mange en regardant le spectacle de la guerre. On peine à le croire. Et pourtant. Honte sur nous. Sur ce que nous acceptons de devenir. Sans doute ce devenir, cette incroyable position de l’homme européen attablé devant des corps démembrés explique-t-elle par exemple que des artistes et intellectuels aient pu, à la fin du siècle passé, appeler (oui, appeler), à ce que l’on… bombarde une ville au cœur de l’Europe. Des populations. Des hommes, des femmes, des enfants. En regardant de près, on retrouvera les initiateurs de cet appel (au meurtre) à la tête de bien des institutions culturelles françaises. On croit rêver. Le sentiment d’être toujours en 1942. Folie de nos vies en dehors de la vie, comment expliquer cela sinon. La guerre réelle, c’est la guerre loin de l’image de la guerre :

Le fantôme de l’Apocalypse bat des ailes sur les quartiers. L’éclatement des vitres lacère nos visages. La cité se profile sous les paupières : mandariniers couronnés de faucons. Mais là-bas, veillant au seuil, un sphinx médite sur les bouleversements du Temps.

Que nous rejoignent les frères et sœurs du thym, perchés sur l’épaule des collines, la clé de nos serrures en main ; peut-être nos rameaux verts suffiront-ils à détourner leurs armes ?

Plus loin :

Il pleut même des roses sur les joues des blessés. Mais nous ignorons quelle heure il est, quel temps il fait dehors, quel jour nous sommes : plus de calendrier, de montre ni d’horloge. Rien que la mer qui ferme son cruel éventail.

Lire cette poésie, c’est vivre le Liban, et pas seulement le Liban de la guerre, car le Liban n’est pas que guerre, c’est aussi et avant tout un pays et une humanité merveilleux :

Je parle d’un pays parfumé à la cardamome

sucré de pluies

mariné dans le soleil

d’un pays qui d’un mot invente

mille royaumes comme ces lacs sauvages

en voyage au fond des Tarots.Je parle d’un pays

où les mains font connaissance

sur les bancs des églises

sous les fraîches coupoles des mosquées

et dessinent les voix lactées de la voyance.

Je parle d’un pays

où les enfants survolent les orangers

à l’heure où la lune est pleine

et se répandent en cœurs d’artichauts

dans l’appel de leurs mères.Ici les filles dansent leur mort

dans le marc du café

et ne retiennent que le langage des abricots

au moment où les Madones

aussi chaudes que les granges

et les averses de juillet

respirent en leur corsage

riveraines des hauteurs

et des vergers aquatiques.

Si elles dorment parfois en forme de nuage

ou d’arc-en-ciel

en imitant la rumeur des cavernes

et les diseuses de bonheur

c’est afin de laisser un sillage

une empreinte

un tatouage sur l’aile d’un oiseau.

Le Liban du souvenir mais aussi celui du retour.

Fermant ce recueil, l’on pense, allez savoir pourquoi, à la poésie chorégraphique de Pina Bausch. Son Sacre du Printemps. Les couleurs, peut-être. La force d’âme, sans aucun doute.

Présentation de l’auteur

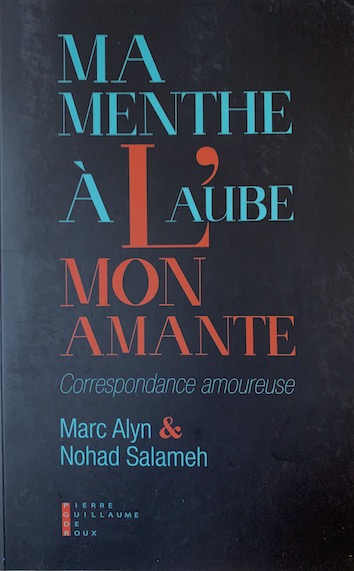

- Nohad Salameh, D’autres annonciations - 5 décembre 2012