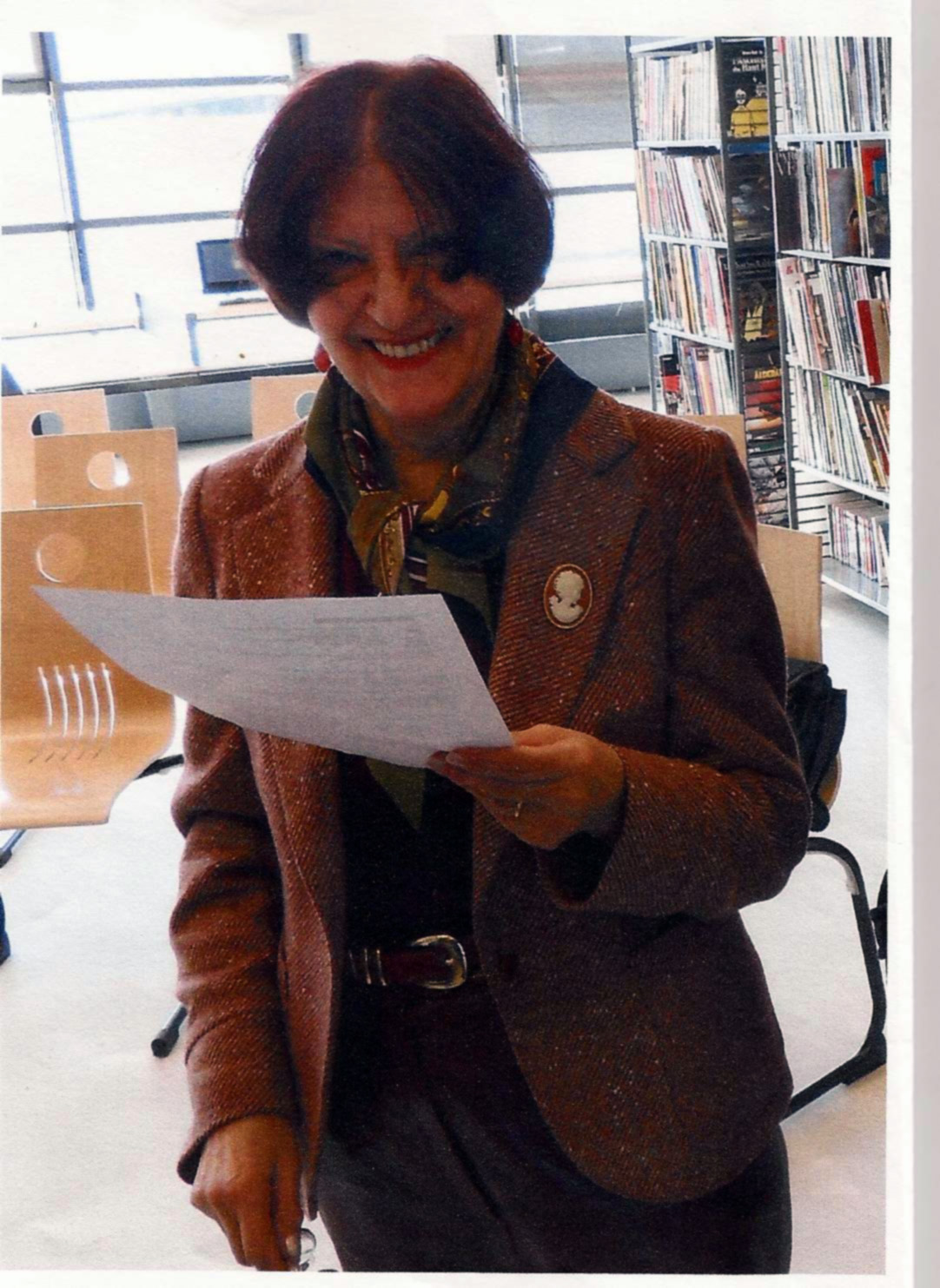

Nohad Salameh, Jardin sans terre

On ne peut parler du dernier recueil de Nohad Salameh sans parler du « double livre identitaire » qui s’intitule Saïda/Sidon et Baalbek/Heliopolis (Ed. du Cygne, 2024).

Cette autobiographie de l’adolescence levantine de la poète éclaire son cheminement poétique. Dans ces deux villes dévastées par les bouleversements politiques, est ancrée sa mémoire nourrie de trois religions, langues, et cultures, chiite, juive et chrétienne, qui protegeaient paisiblement leur passé gréco-romain avant la violence des années 1970. De cette enfance baignée d’Orientalisme, suivie par un père archéologue, formée dans des écoles catholiques, vient une écriture charnelle, sensuelle, érotique à l’image des légendes et des temples millénaires que la jeune fille côtoyait depuis sa naissance. Appelant ses souvenirs « des tirelires à images . . . thésaurisant des instants particuliers et indéfinis, » la poète s’embarqua dans le voyage des mots qui pourraient réparer l’histoire, la grande, et la sienne.

Un jardin sans terre est menacé d’une double disparition : par la couche de sable qui assourdit les sens, et par la qualité évanescente du sable, symbole d’un terroir en voie de disparition, surface instable par excellence, même si, formant une sandale, son aridité se double « de mûres violacées / plus tendres que plages d’exil » (23). La première partie de Jardin sans terre, « Sandales de sable, » invite ainsi à un voyage rééquilibrateur/déséquilibrant dans le sommeil envoûté des songes et des souvenirs. Les quatre parties suivantes du recueil représentent l’entrée dans le sommeil, puis les songes « de plein jour » et le « pays-miroir, » languide recensement de sensations et de fulgurances, puis c’est le retour vers l’aube, dans la cinquième partie intitulée « derrière un rideau de sommeil. »

Nohad Salameh, Saïda/Sidon et Baalbek/Heliopolis, Ed. du Cygne, 2024.

Nous sommes entrainés dans une réalité où les contrepoints et la souffrance de l’exil font basculer la réalité : « Doublés d’oracles / nous pressentons le désert / posé en nous par quelle main dévastatrice / avec un poids de fracture / et de métropoles dévastées » (25). Toutefois cet exil se compense d’amour : « Revenantes des royaumes d’outre-jour / où les voyages naissent dans le sommeil / elles possèdent des jardins sans terre / où l‘on salue à mille mains / l’aube dorée des amants » (23). Peu à peu revient « l’émerveillement de maintes nuances » (45), puis les conversations « avec des aïeux / qui lapent doucement la mort » tandis que la voyageuse « sera condamnée à se nourrir de roses de neige / et à boire l’eau des jardins sans terre » (61). D’images magnifiques en émouvantes évocations de son enfance levantine, la poète donne libre cours à un lyrisme qui abolit les frontières avant de révéler que son sommeil est « un pays proche/lointain / où l’on s’abreuve au lait frais de la mémoire / lorsque se rallument les lampes du songe / et que l’Endormie / se blottit entre deux ciels de langueur » (85). Souffrance et extase sont les deux pôles de cette poésie lancinante.