LIRE ET PLIRE : autour du livre ERRADID de Wanda Mihuleac

Entretien enregistré chez Hélène Cixous,

transcription de Marilyne Bertoncini.

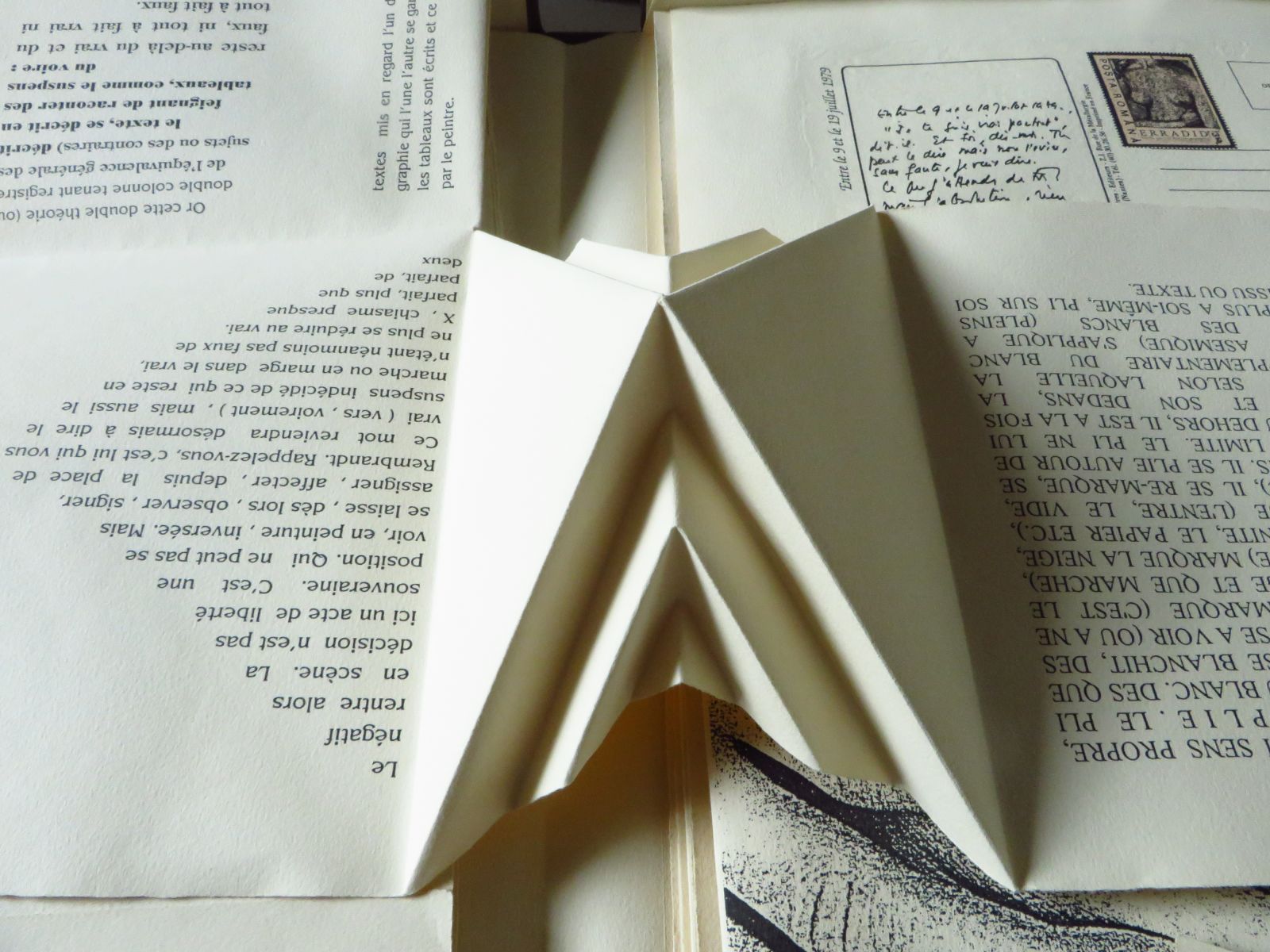

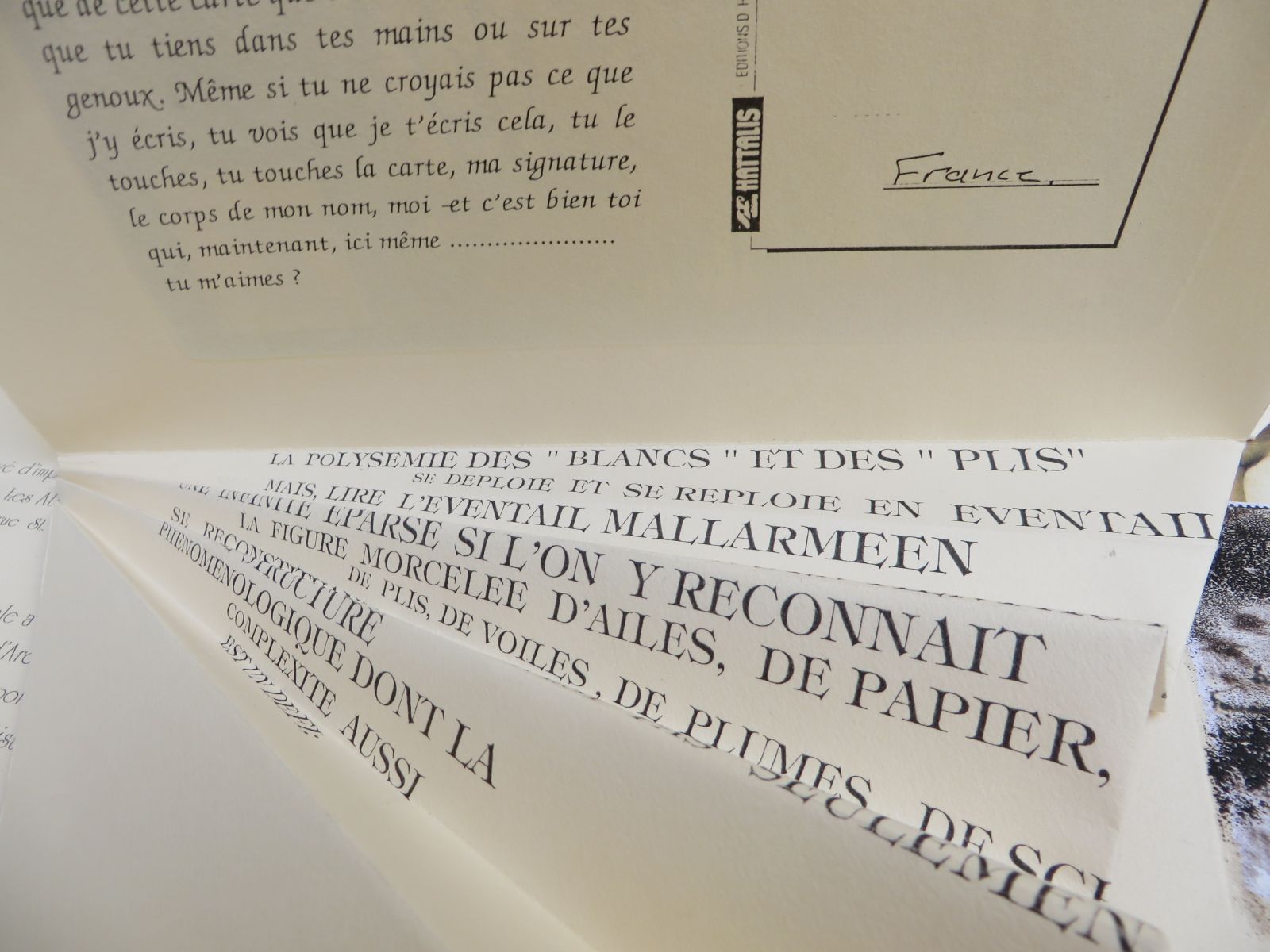

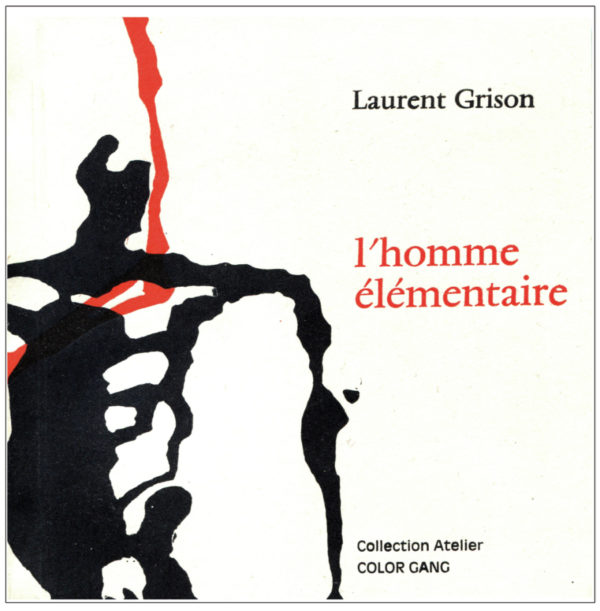

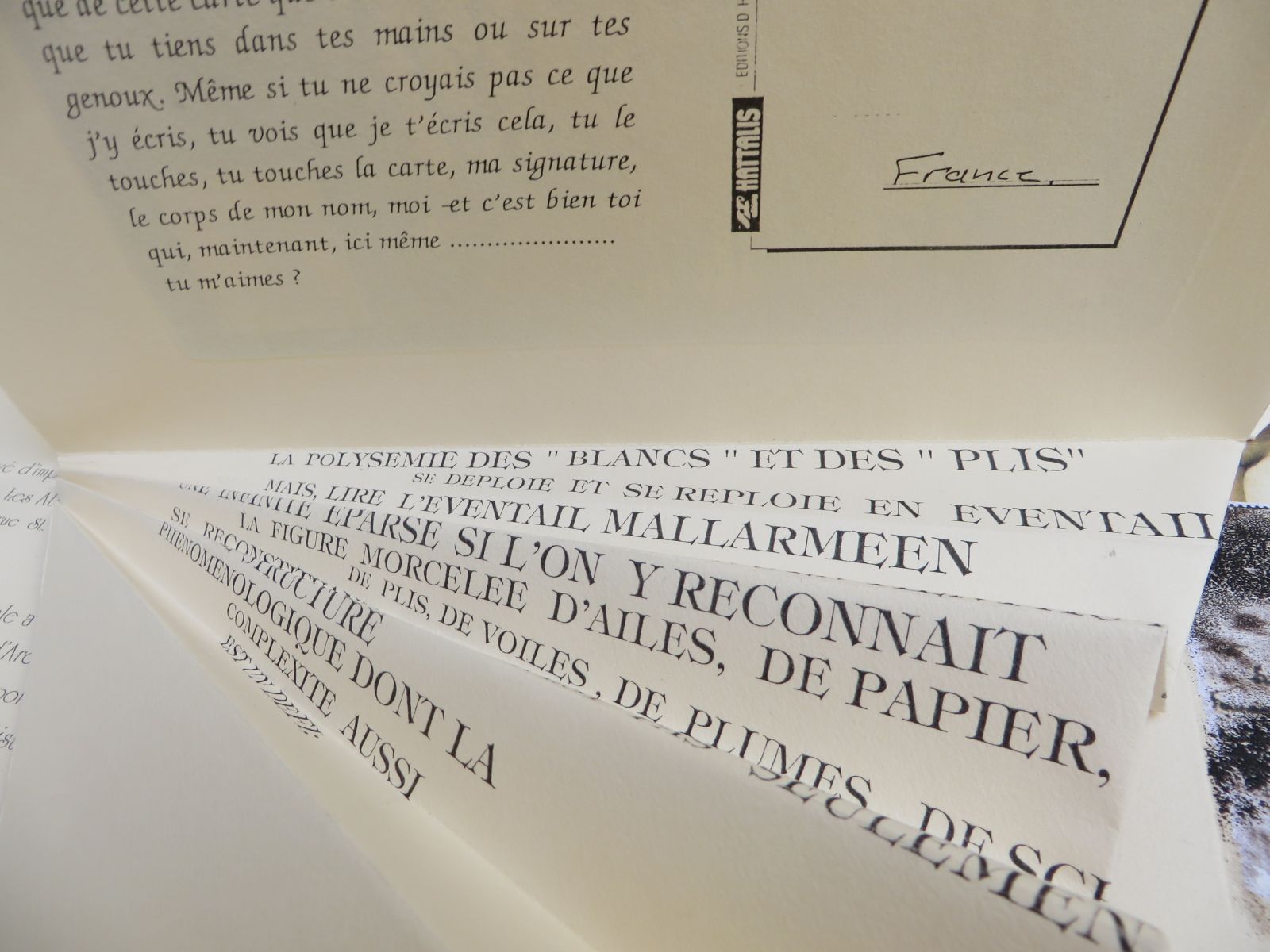

Wanda Mihuleac : Pour le premier livre avec Jacques Derrida, j'ai trouvé le titre ERRADID fusion entre errance et Candide, un anagramme de Derrida : là, ce sont des textes qu'on a choisis ensemble avec Jacques Derrida, qui sont extraits de plusieurs ouvrages. Les textes et les images se mêlent, dans une écriture sans mesure - un travail textuel pluriel, dispersé, disséminé. Et donc c'est le livre : un livre d’artiste , un livre insolite, à faire autant qu’à défaire, soit un livre qui établit sa prise dans la surprise, sa surprise dans la prise, il a besoin du regard de l’autre, de se voir comme les autres, nous voient.

La difficulté que le lecteur/regardeur éprouve à le lire, par la manipulation, par dé-plis, par impossibilité de saisir simultanément le visible et le lisible, place le consommateur du livre, devant ce livre–objet en position d'embrayeur. L’excès du langage de ce livre-ivre est celui de "l’écriture sur la lecture de toute in-scription sur la dé-scription" (H. Damisch)....

Hélène Cixous : Comment est-ce que vous faites ça?

W.M : J'ai travaillé deux ans, pour la

mise en cause/ mise en cage,

mise en page /mise en pli,

mise en Œuvre /mise en ouvrage,

mise en sublime /mise en abîme

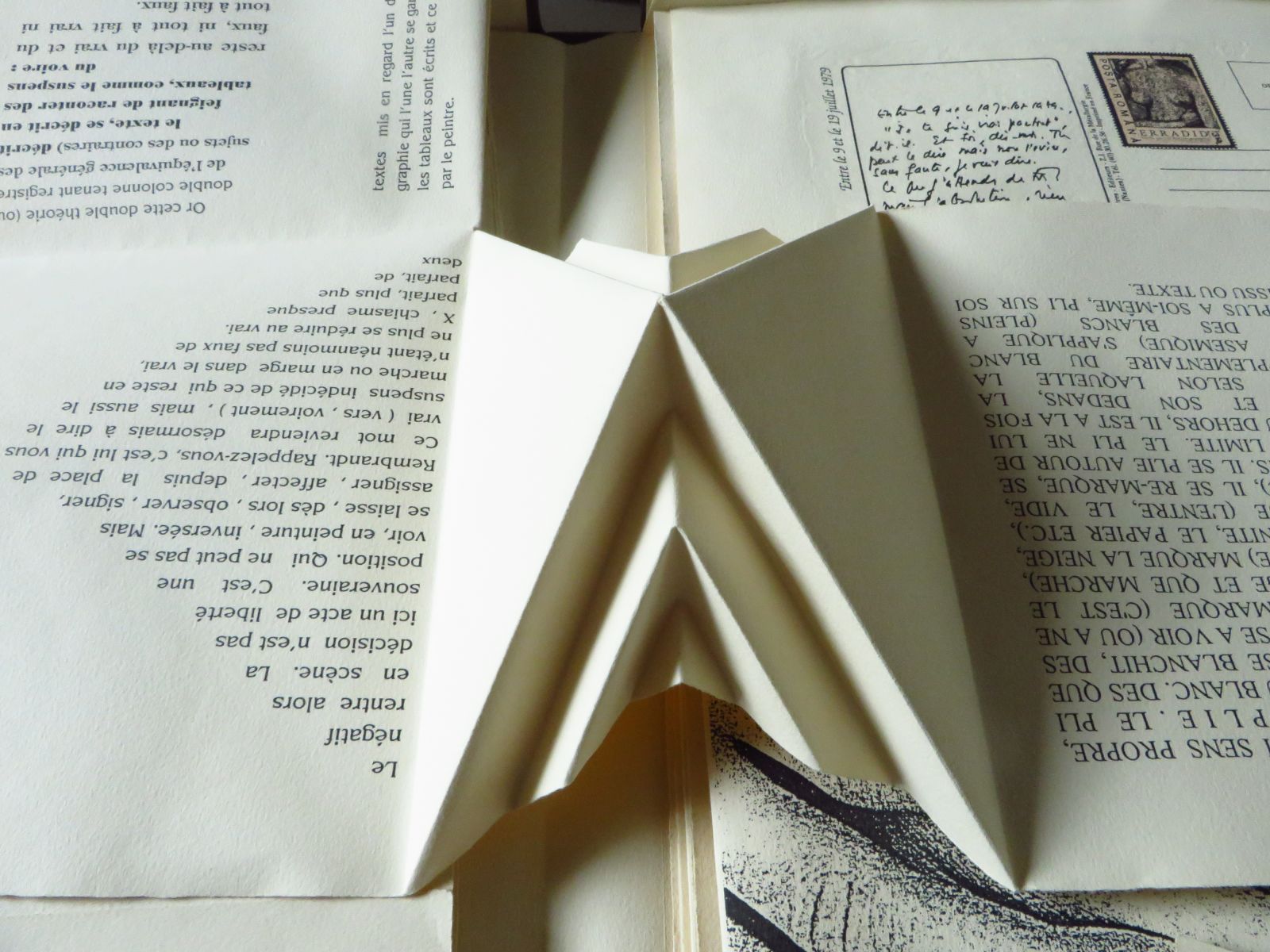

H.C. : C'est beaucoup plus que ça, c'est... là par exemple, ce n'est même pas une mise en abîme, c'est au contraire, l'émergence de cette petite construction qui ferait penser à du bâti, mais pas seulement, parce que curieusement, ça ressemble à des lettres - des lettres qui ont une forme de volume, alors que les lettres, quand vous les écrivez, elles sont simplement plates - oui, elles sont sans épaisseur, alors que là il y a une apparition du plein, parce que c'est une apparition, du creux, du vide, etc. car vous l'avez fait avec les mains. Et donc, ça produit un phénomène assez singulier d'animation. A cause de cette dimension, de ce volume, comme si (alors que justement ce n'est pas le cas en général), comme si l'apparition, qui en principe est elle aussi sans volume, plate si on peut dire, promettait de l'épaisseur et du volume – promettait et non pas produisait, parce que c'est une promesse qui n'est pas remplie. C'est une promesse avec du vide.

W.M. : Et en plus, c'est assez tautologique, parce que le mot qui est écrit, c'est "pli"; j’ai écrit et j’ai figuré - P L I traitant deux fois la chose doit elle parle, l’œuvre figure sa propre référence. La forme visible est enfermée par l’écriture de l’intérieur; les signes enferment de l’extérieur le vide entre les lettres et autour des lettres. Ce qui peut être montré ne peut pas être dit ? La tautologie est vide de sens, elle laisse à la réalité tout l’espace logique...La tautologie montre la logique du monde...

H.C. : C'est pli, ça pourrait être autre chose. On peut le contester, c'est intéressant. Vous dites que c'est pli – là je pourrais reconnaître un l et un i mais le p, ça peut être une lettre grecque... en tous cas, ça donne à penser à d'autres langues, ça s'en va vers d'autres langues, qui seraient des langues sculptures, des sculptures de langue, des langues sculptées, ça a l'air un peu de l'hébreu à l'envers, si on peut dire, parce que ça va vers la droite et non pas vers la gauche...

W.M. : Le pli n’a pas une existance propre, ni à droite,ni a gauche, ni sens propre ; il est à la fois son propre dedans et son propre dehors :il est l’entre et il est l‘antre, l’énigme du pli, le pli même de l‘énigme.

H.C. : Bien sûr, on peut tout lire... on ne devrait pas dire "lire" d'ailleurs, mais on va avancer un autre mot, on va dire "plire"...

W.M. C'est vraiment une bonne trouvaille !

H.C. : Lire, c'est lire ce qui est et ce qui n'est pas. Ce qui est là et ce qui n'est pas là. Là, donc, il y a un "pas là" – et le "pas là", c'est un article. Est-ce que Derrida l'a joué, je n'en sais rien – il peut l'avoir joué, car il était capable de faire ce type de jeu – ou est-ce que c'est le hasard qui a joué – c'est possible aussi, car après tout, on est en territoire mallarméen, donc on pourrait abolir d'une manière ou d'une autre sans...

Je veux revenir à la carte postale : "des mots pour se.".. là, j'ai du mal à lire... parce que tout simplement ... lorsqu'au...parce que les mots... ça c'est un trompe-l’œil sacrément intéressant, parce qu'il y a des mots français, et des inscriptions d'autres choses...c'est difficile, c'est suspendu, interrompu... Il y a de l'interruption, et elle a peut-être été programmée par Derrida.

Il y a toujours de l'introuvable. "il n'y mène pas"... Ce pli n'y mène pas. Il nous mène mais il n'y mène pas, là où on pense aller...

Ce n'est pas au niveau du sens, c'est au niveau du signifiant...Quand je dis qu'il n'y mène "pas", je ne sais pas comment on l'écrit...

W.M. : Est-ce qu'on l'écrit comme le pas qu'on franchit ou n apostrophe y.

H.C. : Exactement, il ne mène nulle part, enfin il y mène nulle part. La carte postale, il y aurait mille choses à dire – ce que vous donnez à penser – votre travail en général, c'est ce à quoi la carte postale, au premier abord, ne...en général, la carte postale ordinaire, l'espèce, comme ça...ça ressemble beaucoup à des oiseaux, il y a des volées de cartes postales – maintenant il n'y en a plus, parce que je pense que c'est fini de vendre des cartes postales...En tous cas, autrefois, l'espèce était nombreuse, maintenant, elle est en voie de disparition si elle n'a pas déjà disparu, comme l'espèce aviaire...Quand on reçoit une carte postale, en général, elle a ceci de particulier qu'elle nous oblige à retourner, qu'elle propose justement une double face, et on ne sait pas laquelle est la principale - Mais je parle de la carte postale commune. Comme les moineaux, ordinaire. Évidemment, celle de Derrida n'est pas commune...Et, peut-être justement, parce que vous mettez en scène, c'est ce qui ne se manifeste pas au premier regard. C'est bien le fait qu'elle ait une réserve, un puits de plis - un puits de plis, mais on ne les voit pas du tout. Il faut que vous ayez fait ce travail d'enlèvement et de greffe de la carte postale dans...c'est du canson, ça, non ? Qu'est-ce que c'est ça comme...? En tous cas, c'est un papier à grain, la matière...Donc ça, le fait que la carte postale, elle ait perdu, elle a perdu en fait son...son espace aérien, là elle est conservée, c'est de la carte postale conservée. Et du coup, elle se prête à une anatomie. Elle laisse apparaître, à travers le travail que vous avez fait, qu'elle n'était pas si simple que ça...quelque chose qui n'arrive pas, qui arrive et qui n'arrive pas, qui arrive différemment, avec perte, mais la perte est un gain, aussi, toujours...

W.M : Là, c'est plus mallarméen, si je peux dire...ça il faut vraiment le manipuler...

H.C. : C'est remarquable. Pour faire, comment, quelle est la technique de ce pliage pour vous ?

W.M. : C'est fait à la main... ça prend du temps.

H.C. : Je peux ouvrir ? C'est intéressant de voir que ça résiste à l'ouverture...mais ça résiste toujours à l'ouverture, c'est exactement comme un texte, ça résiste toujours. Évidemment, là, ce qu'on n'arrive pas vraiment à mesurer, et qui est très beau, c'est la collaboration du papier. Il faut qu'il ait une certaine épaisseur, bien sûr, mais qu'il ait aussi une grande souplesse. Ça c'est extraordinaire.

J'y pense beaucoup quand je lis, parce que parfois je me dis que le papier travaille beaucoup, on ne se rend pas compte à quel point. Je sais, quand j'écris par exemple, que j'ai besoin d'avoir des dizaines d'espèces de papiers différents...Toujours, quand j'écris, j'ai sur ma table des dizaines de papiers différents, à la fois dans l'épaisseur, et dans la dimension. Parce que selon ce qui est en train de se déverser, de se précipiter, il faut que la surface d'atterrissage soit réceptive, c'est-à-dire qu'elle reçoive, qu'elle soit en écho avec la phrase...On n'écrit pas de manière homogène, pas du tout. Et ça doit être justement extrêmement flexible, souple, etc. Ces derniers jours, en lisant, je me disais que c'est extraordinaire à quel point le papier est une puissance, parce que c'est rien du tout, je le prends, je le déchire...Or, il faut vraiment qu'il y ait un acte d'une grande violence pour déchirer le papier parce qu'autrement il a une force inouïe. Il se prête...c'est admirable. Et à travers le temps !

W.M. : Maintenant, je fais un travail sur parchemin – de la peau - de chèvre – c'est un parcheministe, parmi les derniers qui font encore ce métier, et on a des parchemins d'une finesse qui va jusqu'à la transparence.

H.C. : J'ai vu récemment, en Inde, à Pondichéry, dans une bibliothèque avec des archives, des manuscrits sur feuille de bambou, qui ont des centaines d'années. C'était extraordinaire à voir, dans la finesse, et dans le traçage – c'était des livres – avec de toutes petites lettres, que je ne pouvais pas lire, parce que ça devait être en tamoul, ou je ne sais en quelle langue de l'Inde...Ce que vous faites, d'une certaine manière, autrement bien sûr, et sans que ce soit un livre en entier, bien que ce soit un livre, bien sûr, une espèce particulière...

C'est intéressant parce qu'ici, vous avez un travail dans le texte de Derrida, parmi mille autres choses bien sûr, mais un travail sur "même". Je le dis, comme ça, parce qu'on ne sait pas comment ça s'écrit. Et d'ailleurs, lui, il travaille là-dessus. Tout ça ce sont des "mêmes", mais justement, ces "mêmes" sont toujours des autres. Et "c'est bien toi qui, maintenant, ici "m'aime"– tu m'aimes - ou bien "c'est bien toi qui maintenant ici-même" et ce n'est pas du tout la même chose. Et ça c'est travaillé comme ça. D'une certaine manière, en fait, vous le performez quand vous faites ça. C'est à dire, ces "mèmes"...

W.M. : titre de mon mémoire pour la fac, à la Sorbonne, c'était "la voix qui se voit" – voit et voix.

Là on écrit d'autres lettres, et là, c'est très sculptural – et ça tient debout. C'est une pyramide.

C'est une pyramide pliée ! C'est rigolo, parce que s'il y a une chose dont on pense qu'on ne va pas la plier, c'est une pyramide. Elle est pleine de plis à l'intérieur.

H.C. : C'est intéressant que ce texte, qui a travaillé, qui s'est travaillé, textualisé, exstylisé lui-même, quand ça s'est produit, c'était immatériel, sauf papier et écriture, et c'est intéressant parce que je pense que Derrida n'avait pas pu projeter de voir que ça s'incarne si on peut dire dans la chair du papier, après...

W.M. : Il l'a vu en plusieurs étapes, comme ça a duré deux ans . Au cours de la fabrication de ce livre, je le lui ai montré....

H.C. : Par exemple cette page-ci commence par le négatif : "rentre alors en scène". Évidemment ça fait sauter complètement l'usage habituel du mot "négatif". Parce que le négatif n'est pas négatif. C'est une évidence, là. C'est un "ne pas" qui est tout aussi affirmatif et positif qu'un positif. C'est beau.

Et une pyramide, pour vous, c'est quoi?

W.M. : C'est une construction mentale, c'est seulement cela qui m'a fait faire ça. Et puis, c'est un jeu de mots aussi entre l'être, être, toutes sortes de dérives...

H.C. : Je disais les pyramides en général.

W.M. : Ah, en général : je n'en ai jamais vues en vrai – jamais. C'est donc une sorte de souvenir de type langue – je ne sais pas exactement ce que c'est, une pyramide, pour dire la vérité. J'imagine toujours "des" pyramides. Pas une seule.

H.C. : Chaque pyramide est évidemment unique. Bien sûr il y a des pyramides, mais d'un autre côté, c'est une tombe, c'est supposé être une tombe, enfin – un tombeau. Une tombe pleine de tombes...de tombes qui ne sont pas des tombes, des tombeaux qui ne sont pas des tombeaux, en tous cas pour les constructeurs, c'est une façon justement de doubler, de déborder le travail de la mort, puisque ça garde, et ça garde avec une autre vie. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est la forme de la pyramide.

W.M. : Là aussi, c'est un travail de plis. Là, c'est une bouche, ça c'est le couteau, ça peut être une une coupure...

H.C : C'est extrêmement intéressant, ça. Parce qu'ici, alors, on aurait comme prise de vue, si on peut dire, une substitution d'une lettre par le couteau. On pourrait se dire que le couteau va couper la bouche, mais on peut se dire que, c'est la bouche qui est coupante...

W.M. : coupure – couper la parole, l’interrompre „ abstraction faite ,s’il se peut, de la fonctionement poétique- telle au moins qu’elle a prévalu en Occident …. Elle est indissolublement liée au principe qui assimile la langue à une feuille de papier dont( on ne saurait découper le verso (la pensée) sans découper en même temps le verso (le son)

H.C. : Et dans le choix des caractères, quand vous avez choisi les caractères d'imprimerie...

W.M. : Là, c'était compliqué, car je n'avais pas un grand choix, c'était dans les années 96, j'en avais seulement quelques uns et je devais travailler avec les moyens du bord.

H.C. : C'est beau, et justement, si on arrivait comme ça, on pourrait croire que c'est des yeux, que c'est peut-être comme ça l'image de l’œil d'un animal...

W.M. : J'ai pensé à faire ce rapprochement entre les seins et des yeux...

H.C. : Là c'est intéressant, car là il travaille sur la séparation, la décapitation "précipitant deux têtes inséparables " et je pense que - vous venez après le texte – et vous le lisez vous en utilisant comme lame la double lame de ciseaux – et le texte ne demande pas, ne dit pas quelle lame c'est.

W.M. : j'ai figuré des ciseaux : ses lignes de frontières si feminines, à partir de leurs lèvres de lames.

H.C. : Mais c'est très bien d'ailleurs, avec les deux yeux, si je peux dire, c'est comme si le 2 comme ça - c'est à dire la séparation, qui ne se fait pas, car les deux lames sont à la fois séparées et jointes, elles travaillent ensemble, c'est comme si le couple, et la dissociation, avait été transférés des têtes aux ciseaux et inversement. Peut-être d'ailleurs que c'est toujours comme ça...

W.M. : Parce que beaucoup d'artistes ont travaillé avec le texte de Derrida, mais sans se mettre dedans, en étant à côté. Moi, je me suis permise, avec bien sûr son accord, de me mettre vraiment dedans, et de travailler l'image et la conception du livre dans l'esprit de la déconstruction.

J’ai déconstruit les textes ; les effets de cette déconstruction réalisent un effet de réel ; des effets de duction – le problème de la ductibilé : jusqu’à quel point peut-il être étendu, transformé, sans se rompre ; des effets de pro-duction, de re-pro-duction et des effets de sé-duction, fondés sur l’attraction et de fascination, des effets d’in-duction (opération qui consiste à remonter des faits jusqu’à un fait plus ou moins probable).

H.C. : Dans la déconstruction, il ne l'aurait pas dit. Il ne travaillait pas dans l'esprit de la déconstruction, il écrivait.

W.M. : Mais moi, j'ai déconstruit ses écrits... une histoire lacunaire, faite de transfert de textes, de transports amoureux et d’envois postaux ; une lettre ouverte –una opera aperta d'Umberto Eco, à situer entre la "carte postale“ – titre d’un livre de J.Derrida, et la lettre volée d’Edgar Poe.

H.C. : C'est intéressant, parce que c'est effectivement une transposition en un espace matérialisé comme ça, et en même temps - une indécidabilité absolue, une impossibilité – les non-possibiités de décision de ce qui s'élance comme ça, dans un énoncé comme "quand je t'appelle mon amour" avec toute l'amphibologie, c'est-à-dire que c'est évidemment plus que polysémique. Est-ce que je t'appelle toi, ou est-ce que je te dis "mon amour" et quand je te dis "mon amour", est-ce que je te déclare mon amour ou bien est-ce que je te dis "toi, mon amour", et que tu es toi, mon amour, je voudrais tant te dire...ça c'est un jeu aussi. Mais c'est un jeu sérieux et grave, parce que maintenant, quand je te dis "mon amour", c'est performatif de toutes les manières, c'est-à-dire que ça c'est performatif, de ce que je ne sais pas ce que je fais quand je t'appelle "mon amour". Tout ça est performatif. Je ne sais pas ce que je fais, je tourne autour de, et je fais des trous dans "appeler mon amour".

W.M. : Je n'ai pas pensé à ça...

H.C. : Bien sûr, et d'ailleurs, quand je dis ce que je vous dis, je fais aussi la même chose, parce que je ne sais pas ce que je dis quand je dis "mon amour" et c'est même ça le secret enivrant et tragique à la fois de l'amour et d'appeler mon amour. Appeler mon amour, c'est quoi ? C'est dire à quelqu'un de présent "mon amour" mais c'est exactement le contraire, c'est-à-dire j'appelle mon amour qui n'est pas là... On ne peut pas décider. On ne sait pas ce qu'on fait. C'est le travail de l'amour. Dès que je dis "mon amour", je ne sais pas ce que je fais. Si je le dis, je ne sais pas à qui je le dis, etc.

W.M. : C'est un mot indécidable.

H.C. : C'est absolument indécidable. Et là, justement, c'est ça, c'est une sorte de désordre, qui en même temps se tient, qui pourrait se disséminer à l'infini, se perdre totalement, mais là il est tenu du fait qu'il y a une structure très fragile, et en même temps très solide, du papier avec des mots. C'est drôle de vous voir vous-même hésiter...

W.M. : Oui, oui, parce que je ne me souviens pas des plis, je me souviens que Jacques Derrida me demandait si je savais comment ça se pliait et dépliait et je lui ai dit "pas toujours".

H.C. : Non, bien sûr que non – de toute façon, vous, vous ne savez pas, mais votre corps entier, et vos mains, savent – avec quelque chose qui n'est pas un "savoir"...

W.M. : c'est comme descendre les marches dans le noir...donc, c'est toujours les plis...

H.C. : après, ce sont les plis qui conduisent, c'est ça qui est intéressant.

W.M. : Oui, qui me disent voilà tu plies ça ici, tu fais ça ici...C'est eux la mémoire, nous, nous sommes l'oubli. Donc les plis d'un seul côté....à côté le regard.

H.C. : En fait, c'est tout le processus de l'écriture qui est comme ça.

W.M. : Je voulais faire une métaphore...j'ai travaillé dans ce sens-là, ce n'est pas vraiment innocent. On plie comme ça, on peut lire comme ça.

H.C. : Alors ça ça vient d'où, là? Est-ce que c'est de l'allemand? Ça a l'air d'être de l'hébreu mais je ne crois pas...Là, par exemple...Faut dire qu'il s'est bien amusé. "A toi, à la seconde même" – une femme pourrait (je dis une femme parce que c'est au féminin) une femme pourrait se sentir comblée en recevant cette adresse. Mais pour peu qu'elle sache lire – ce qui n'est pas toujours le cas – elle se rendrait compte que ce n'est pas si...

W.M. : sûr que ce soit elle...

H.C. : ...et elle peut même penser quelque chose de terrible, c'est que la récipiendaire n'est que – est - la seconde, et pas la première – et non seulement la seconde, mais la seconde même.

W.M. : Il n’y a la première fois, si elle n'était pas suivie d'une "deuxième fois“; le premier n’est pas le premier s’il n’y a pas, après lui, un second. Si le second est la répresentation, le second est un retardataire, mais il ce qui permetau premier d’être premier. C’est le signe qui permet à une chose d’être la chose ; la chose , la présentation, le premier ne parvient pas à être le premier par ses propres moyens ; il abesoin de l’aide de re-présentation, de signe, du second pour s‘affirmer...

Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai tiré cette gravure sur cuir, et je l'ai mise dans les poches dans "l‘habit à lire" que j'avais fait pour votre texte,“ Le Manteau,“ et dans ce texte-là vous avez écrit que vous savez que c'est votre manteau parce que dans les poches, sont des lettres. Et donc j'ai mis cette lettre-ci, et cette lettre-là, dans la poche de Le Manteau.

H.C. : Enfin, je ne pensais pas, je ne me disais pas que je savais que ce manteau était le mien etc parce que ça c'était écrit. Elle écrit ça – elle pense ça – mais ce n'est peut-être pas vrai, elle peut se tromper.

W.M. : Mais c'était vous. Quand même...

H.C. : Dès que c'est sur le papier, ce n'est plus moi, c'est l'autre. C'est quelqu'un, là, voilà.

W.M. : Mais cette lettre-là, sur cuir, elle était dans les poches de votre manteau.

H.C. : Mais quel manteau ? Je n'ai jamais eu ce manteau, moi. Elle a eu un manteau, quelqu'un a eu ce manteau – ce manteau a été...

W.M : La seconde, elle a eu la lettre...Donc cette lettre, elle a vraiment voyagé. Dans toutes les poches.

H.C. : Vous savez, j'ai plein d'écrits de ce genre en sachant très bien, à la seconde même, ce dont il s'agit.

W.M. : Voilà les jeux de mots. Donc, je crois que c'est la dernière. C'est toujours le pli qui se plie d'une façon...il se découpe...

H.C. : Ici, on peut dire que c'était son obsession. Le pli de la phrase, le fait que la phrase se replie sans cesse et dit autre chose à chaque pli. Parce que le pli, en ce qui concerne l'artiste qui travaille avec des matières...Je crois que tout artiste pensant travaille sur le pli, est travaillé par le pli, parce que justement, il est amené à...quand on imagine qu'on va peindre des signes etc. Et que donc on est supposé être condamné à quelque chose qui va être plat, en réalité, pour l'artiste, ce plat n'est qu'une apparence, parce qu'il est complètement porteur et hanté par une incroyable quantité de volumes.

W.M : Je peux vous dire que le pli, ça m'a vraiment travaillée, c'est plus le pli qui m'a travaillée que moi qui ai travaillé le pli. Le texte me dé-texte...

H.C. : Mais c'est évident! Dès qu'on est en rapport, ne serait-ce qu'avec le fait que le peintre, le dessinateur, est en rapport avec ce qui semble être une surface, le pli arrive tout de suite. Moi, ça m'énerve toujours, je l'ai dit je ne sais combien de fois, le destin du livre, par exemple – c'est-à-dire quand on écrit – moi, quand j'écris, je fais quelque chose qui ressemble au travail d'un peintre ou d'un graveur. Justement parce que ce que je fais, c'est de l'inscription, c'est de la trace sur une quantité de supports différents, avec des couleurs différentes. Ensuite, automatiquement, c'est mis à mort par la production. Ça devient un volume, comme ça. C'est toujours sous la forme d'un tombeau. Et il n'y a rien à faire.

W.M. : Puisque vous parliez tout à l'heure du fait que quand vous écrivez, vous avez plein de papiers, du coup, votre manuscrit, même si ce n'est qu'un poème, il sera sur plusieurs types de papier ?

H.C. : Exactement – d'ailleurs, à la BN, il y a ça. C'est-à-dire que chacun de mes manuscrits, c'est un ensemble désarticulé, mais pour moi, complétement articulé, de papiers de toutes les dimensions, avec aussi des graphies très différentes, très, très différentes, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas une façon pour moi de me dire aujourd'hui je vais écrire comme ça. C'est à la seconde, à la minute. Là, il y a une phrase qui est entrain d'arriver et je me dis : hop, il faut que sa piste d'atterrissage – c'est autre chose. Vite, je prends un autre papier. Et d'autre stylos, et d'autres feutres, etc.

Et ça, pour moi, c'est le vivant même, mais ça disparaît complètement quand on vous dit non, ça doit aller à la ligne, faire comme ça...C'est ce que Mallarmé a essayé de contrer, mais...Et puis ça va rentrer dans une sorte de format, comme ça. A chaque fois, je me dis que ça ne m'intéresse plus, là – et c'est comme ça.

W.M. : Donc, y compris la boîte, c'est une sorte de bibliothèque refaite, mais c'est du cuir. C'est beau parce que ça renvoie à du vivant, de l'animal...