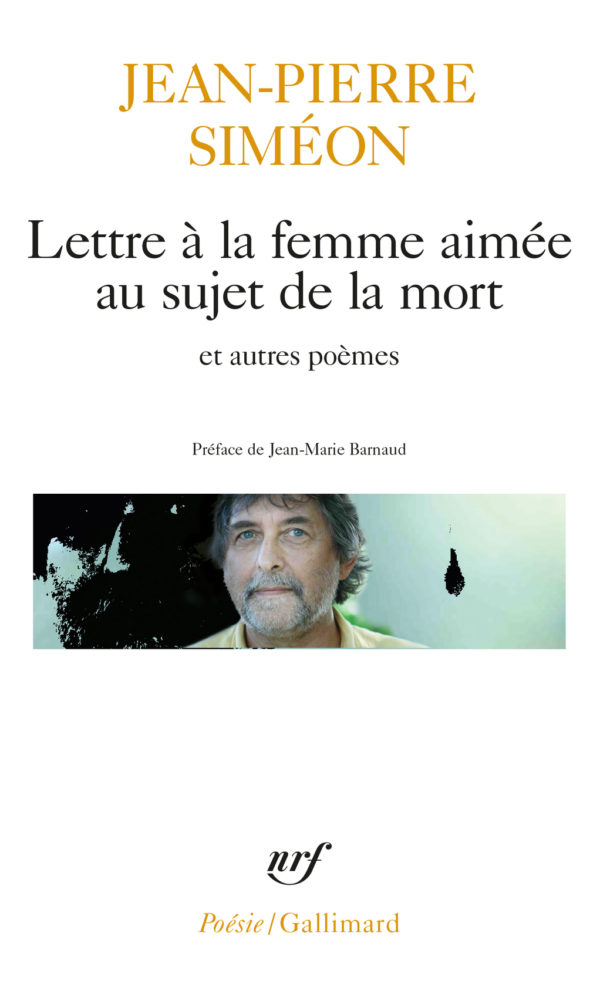

John Donne : Lettres, Être et amour

Lettres d’amour, amour des lettres, amour de l’Être, l’Être et l’amour

S’il est un âge qui s’est ingénié à conjuguer cette formule à tous les modes, c’est bien, pour ce qui est de l’Angleterre, celui qui chevauche le XVIe finissant et le XVIIe naissant. Sous les règnes d’Elisabeth et de James, premiers du nom.

Si Shakespeare (1564-1616) a dominé cette période aux yeux des siècles suivants, il a fallu attendre 1931 pour que T. S. Eliot rafraîchisse les mémoires, et rappelle qu’avait existé un certain John Donne (1572-1633) longtemps relégué dans la catégorie des Métaphysiques (à cause de leur non-conformisme en matière de conventions littéraires et morales, de rythme et d’images) par Samuel Johnson, pape littéraire de la grande époque classique qui suivit, et qui les accusait, entre autres, de produire des vers au lieu d’écrire de la poésie. Donne pousse l’audace jusqu’à faire preuve d’humour, ce que Legouis et Cazamian, en 1924, jugeaient « vulgaire, surprenant, ridicule ». L’Université a nourri des générations d’étudiants de ces préjugés conformistes. John Donne avait trois siècles et demi d’avance. Le célèbre Guibillon, manuel de textes choisis à l’usage des classes préparatoires et études de licence, paru, lui aussi, en 1931, l’ignora jusqu’à sa 17e édition.

Augmentée d’un chapitre sur la littérature du 20e siècle, la référence à T.S Eliot s’y voit agrémentée d’une note de cinq lignes concernant Donne :

His poetry is of a high order, though he is prodigal of conceits (thoughts and expressions intended to be striking, but rather far-fetched).

L’amende est à peine honorable. Cazamian ne fera guère mieux en publiant (avec traduction) cinq poèmes dans une anthologie en 1946.

Donne, comme tout élève doué de son temps, passe par Oxford (à 12 ans, en école préparatoire) et par Cambridge (1588-89 ?) pour y faire ses humanités puis son droit. Il ne peut s’acheminer vers le clergé (il est de famille catholique) et, de plus, cette voie n’est pas la sienne. Il prend ses distances et le large en se portant notamment volontaire pour une expédition navale menée par Essex contre les Espagnols, grands rivaux de l’époque (1596 ?). En 1597, il devient secrétaire du Lord Keeper (Gardien du Sceau Privé, cinquième personnage du Royaume).

En 1601, à trente-six ans donc, élu Membre du Parlement, il séduit et épouse en secret la nièce (âgée de dix-sept ans) de ce haut personnage, ce qui lui vaut emprisonnement et années de galère, au figuré, bien sûr. Elle portera douze enfants avant de décéder en 1617. Il n’écrira plus jamais de poèmes d’amour. Mais vivre vaut bien une messe : il se rapproche de l’Église, cette fois-ci anglicane et la seule possible. Il accède à la prêtrise en 1615, devient Doyen de Saint-Paul en 1621. Ses sermons lui vaudront la célébrité.

Ses poèmes, dont les premiers remontent à 1593, ne seront publiés que deux ans après sa mort (en 1635). Ils sont de deux ordres : les profanes et les religieux. Les poèmes d’amour ici traduits peuvent être lus, dans cet ordre (notre choix), comme autant de lettres :

- Lettre d’invitation à l’exercice d’amour, adressée à sa maîtresse allant au lit : «To his Mistress Going to Bed », in Elegies.

- Lettre d’admonestation au soleil, qui vient éveiller et dénicher les amants : « The Sun Rising », in Songs and Sonnets.

- Lettre à Saint Valentin, patron des amoureux (qu’il substitue à Cupidon), et au jeune couple tout à ses ardeurs renaissantes (qu’il assimile au Phénix) : «An Epithalamion, or Marriage Song on the Lady Elizabeth and Count Palatine being Married on St Valentine’s Day » in Epithalamions.

- Lettre au sage, c’est-à-dire à lui-même, en interrogation sur la femme et l’amour : « Song (Go and Catch a Falling Star) », in Songs and Sonnets.

- Lettre à l’Amour, enfin fait chair : « Air and Angels », Songs and Sonnets.

- Lettre à l’aimée, à la vie, à la mort : « The Anniversary », Song and Sonnets.

- Lettre au monde, indifférent ou hostile aux amants, à l’amour : « The Canonization », Songs and Sonnets.

Poèmes de John Donne traduits par Jean Migrenne

À sa maîtresse allant au lit

Belle amie, mon ardeur du repos a fait foin,

Le manque de besogne m’a mis en besoin.

Face à face, les jouteurs bien souvent se lassent,

Par trop longtemps braqués sans que rien ne se passe.

Ôte ta ceinture au zodiaque pareille,

Bouclée sur des orbes de plus grande merveille.

Défais ce plastron qui te pare de brillants,

Que tous les guette-au-trou en aient pour leur argent.

Dégrafe ta breloque, fais que son harmonie

M’annonce qu’est venue l’heure où tu vas au lit.

Ôte ce corset bandé qui me rend jaloux,

Toujours reste tendu, pourtant si près de tout.

Ta robe glisse sur des trésors magnifiques,

Comme descend le jour sur un pré de colchiques.

Ôte ce bandeau, tout de fils entrelacé,

Montre tes cheveux en diadème tressés.

Ôte ces chaussures pour, de pied ferme, entrer

Dans ce lit moelleux, temple à l’amour consacré.

C’est drapés de blanc que les messagers divins

Descendaient visiter le monde des humains.

Ange tu es là, beauté digne des houris

Au ciel de Mahomet ; blanc le linceul aussi

Du spectre malin qui nous hérisse le poil,

Mais nous savons bien ce que redressent tes voiles.

Autorise mes mains à courir tout leur saoul

Devant et derrière, entre, et dessus et dessous.

Tu es mon nouveau monde, Ô toi mon Amérique

Où mon amour est roi et mon pouvoir n’abdique,

Ma mine précieuse et aussi mon empire.

Mon bonheur est sans nom d’ainsi te découvrir.

Je ne suis que plus libre, prisonnier de toi,

Là où ma main se pose je scelle mon droit.

Nudité absolue, source de toute joie !

Si l’âme est sans corps, le corps d’être nu se doit,

Pour goûter à ces joies. Atalante a ses pommes,

La femme les gemmes jetées aux yeux des hommes,

Afin que ceux du fol lui fassent perdre l’âme,

Attaché au clinquant et aveugle à la femme.

Ainsi toutes les femmes sont enluminures,

Contes pour le commun sous de gaies couvertures.

Mystères elles sont : la faveur n’est donnée

De les lire, par leur grâce prédestinée,

Qu’à nous seuls leurs élus. Et puisqu’il m’est permis,

Ouvre-toi généreusement tout comme si

J’étais sage-femme ; ôte un voile d’innocence,

Superflu plus encor que serait pénitence.

Que t’instruise ma nudité ; alors, en somme,

N’aie d’autre couverture que celle d’un homme.

Le soleil se lève

Vieux guette-au-trou, pourquoi, fichu soleil,

Venir ainsi nous dénicher ?

Fenêtre ou bien rideau ne pouvant nous cacher,

Faut-il qu'à tes saisons nos amours s'appareillent ?

Va-t’en morigéner, cuistre imbécile,

L'apprenti grincheux, l'écolier lambin ;

Va dire à la cour que le Roi chasse au matin ;

Mène aux moissons les insectes serviles ;

Il n'est de saisons pour l'amour constant :

Heures, jours et mois lui sont guenilles du temps.

Ta force vénérable, ton orgueil

La mettrait-elle en tes rayons,

J'irais la réduire, pour elle, en lumignon !

Mais je n'entends la priver du moindre clin d'œil.

Si ses yeux n'ont pas aveuglé les tiens,

Pars, et reviens me dire demain soir

Si, plutôt qu'aux Indes où tu crus les y voir,

L'or, les épices, ne sont à ma main.

Et si d'hier tu recherchais les rois,

On t'enverrait les trouver, tous, au lit, chez moi.

Si je suis tous princes, elle tous royaumes,

Rien ne saurait exister d'autre.

Les princes ne font que nous singer : face aux nôtres,

Richesses font oripeau et honneur fantôme.

Toi, vieux soleil, tu n'as qu'un seul bonheur

Dans l'univers sur nous deux concentré :

Ménage ta vieillesse et veuille administrer

Ta chaleur au monde en chauffant nos cœurs.

Briller pour nous, c'est briller pour la terre :

Notre couche est ton centre et nos murs sont ta sphère.

Épithalame

Salut à toi, Valentin, saint Évêque célébré,

Dont le diocèse est l’air tout entier

Où chante le concert de tes ouailles,

Oiseaux tout autant que volailles,

Qui chaque année conjoins

La lyrique alouette, la grave tourterelle,

Le moineau qui périt pour la bagatelle,

L’ami du foyer à jabot de carmin,

Qui du merle tout autant fais le bonheur

Que du chardonneret ou du martin-pêcheur ;

Le coq hardi dans la basse-cour se redresse

Et vole dans les plumes de sa maîtresse.

Ce jour brille d’un feu qui pourrait, oh combien,

Raviver ton brandon, mon vieux Valentin.

Jusqu’alors tu enflammais d’amours multipliées

Alouettes, fauvettes, tourterelles appariées,

Mais de tout cela rien n’a de prix

Car en ce jour deux phénix tu maries,

Tu fais que la chandelle voie

Ce que jamais soleil ne vit, ce que jamais l’Arche

(De toute gent à ailes ou pattes cage et parc,)

N’abrita : sur leur couche réunis, grâce à toi,

Deux phénix, poitrine contre sein,

Nid l’un pour l’autre chacun,

Où brûle un tel feu qu’en naîtront

Jeunes phénix et qu’en parents ils survivront,

Dont l’amour et l’ardeur exempts de tout déclin

Ta fête toute l’année célèbreront, Ô Valentin.

Lève-toi Phénix, éclipse le soleil, belle Épousée

Par ton propre amour attisée,

Que ton œil rayonne d’une chaleur

Source pour tout volatile de belle humeur.

Lève-toi, belle Épousée, rappelle

De ses cassettes diverses ton firmament,

Pare-toi de tes rubis, perles et diamants,

Que ces étoiles qui te constellent

Fassent connaître à tous que si succombe

Une grande Princesse, ce n’est pas pour la tombe ;

Comète nouvelle, présage pour nous de merveille,

Tu trouveras en telle révélation ta pareille.

Puisque aujourd’hui tu brilles en ton nouvel écrin,

Que des hommes le premier jour soit ta fête, Valentin.

Approche-toi, viens : gloire qui s’assemble

À flamme sœur lui ressemble ;

Forme avec ton Frederick

L’unité double inséparable et magnifique.

Pas plus ne saurait dualité

Diviser la grandeur de l’infini,

Que partir ce qui est uni.

Telle en sa grandeur, inséparable est votre unité ;

Va-t’en où se tient l’Évêque maintenant,

Qui vous unira d’une façon, mais seulement

D’une ; et lorsque vous ne ferez, mariés,

Qu’une seule chair, mains et cœurs liés,

Un seul nœud désormais sera votre lien,

Après celui de Monseigneur, ou de l’Évêque Valentin.

Mais qu’a donc le soleil pour suspendre son cours,

Aujourd’hui plus que d’autres jours ?

Serait-ce pour accaparer leur lumière,

Si profuse ici qu’il en reste en arrière ?

Et pourquoi, vous deux, aller si lentement,

Montrer si peu de hâte à disparaître ?

N’auriez-vous souci que paraître,

Vous offrir aux regards si solennellement ?

Le festin, truffé de gloutonnes lenteurs,

Se consomme, on en vante les saveurs,

La féerie tarde, m’est avis, et ne se terminera

Qu’à l’aube, quand le coq la dispersera.

Hélas, si l’on en croit le rite ancien,

Une nuit et un jour te sont consacrés, Ô Valentin ?

Tout dure encore malgré la nuit venue ; l’obstacle

Est l’étiquette qui te donne en spectacle.

Tant de dames d’atour te manipulent

Comme si elles démontaient leur pendule,

Affairées qu’elles sont tout autour de toi ;

L’Épousée doit sortir pour entrer dans le lit,

De sa parure nuptiale avant le bonsoir dit

Telle d’un corps une âme que personne ne voit,

La voici couchée, mais à quoi bon ?

Le protocole encore… mais où est-il donc ?

Le voici qui plonge de sphère en sphère,

De draps en bras, jusqu’au cœur du mystère,

Afin que ta fête soit célébrée jusqu’au matin ;

Le jour n’en était que la veille, Ô Valentin.

Elle illumine, ici couchée en soleil,

L’astre qu’il est d’un éclat sans pareil,

Mais lune elle est autant que lui soleil, et l’un

Restitue autant que l’autre abandonne, chacun

Pourtant reconnaît sa dette,

Mais ils ont tant d’or, et bon argent, qu’à cœur-joie

Ils les dépensent sans compter ; nul ne doit

Rien à l’autre, nul n’épargne et rien ne les arrête ;

Traite sans retenue est honorée, sans quittance,

Leur dette est livre de mutuelle reconnaissance ;

Payer, donner, prêter, rien jamais chez eux

Ne fait obstacle à l’échange généreux.

Tous tes moineaux et tourterelles ne sont rien,

Tant ardeur et amour brillent en ces deux-là, Valentin.

Ce que ce couple de phénix vient d’accomplir

Permets à la Nature de se rétablir,

Car ne faisant plus qu’un à eux deux,

Ils ont ravivé l’unique phénix dans leurs jeux.

Reposez-vous enfin, et tant que le soleil dormira,

Les satyres que nous sommes veilleront,

La clarté naîtra de vos yeux quand ils s’ouvriront,

Seule tolérée car votre visage elle éclairera ;

D’aucuns près de vous, à mots couverts,

Parieront par quelle main le rideau sera ouvert,

Le gagnant sera celui qui aura deviné

De quel côté du lit le jour sera né ;

Résultat : passé neuf heures demain matin

Jusque-là, c’est toujours la Saint-Valentin.

Chanson

Pars, va-t’en à la pêche au météore,

Faire un enfant à une mandragore ;

Dis-moi où trouver les neiges d’antan,

Qui a mis sabot de bouc à Satan ;

Donne-moi d’ouïr le chant des sirènes,

Garde-moi des jalousies qui nous viennent,

Fais que j’apprenne

Quel est ce vent

Qui mène un homme de bien à bon port.

Si de l’étrange il t’est donné la trame,

Si l’invisible s’ouvre à ton sésame,

Pars pour dix mille nuits, dix mille jours,

Et viens me dire, à l’heure du retour,

Sage vieillard à la tête chenue,

Les mystères que, là-bas, tu connus,

Jurer que femme,

Belle toujours

Et fidèle autant, est non avenue.

Mais s’il en est une, parle-moi vrai :

Au pays du tendre je partirai ;

Ou plutôt non, je renonce au voyage,

Ne serait-ce qu’en proche voisinage,

Car si tu la savais alors fidèle,

Si ta lettre aujourd’hui la trouvait telle,

Je sais bien qu’elle

En tromperait

Deux, trois, le temps de mon pèlerinage.

Entre air et ange

Par deux, par trois fois tu avais été

Celle que j’aimais sans nom ni visage ;

Simple voix ou vague flamme, les Anges

Souvent sont aimés, qui nous ont hantés ;

Mais vint ce jour où, dans tes parages,

J’ai vu, en gloire, idéal et beauté.

Et puisque de mon âme faite chair,

Fors toute autre action, l’amour peut naître,

L’enfant, ni plus éthéré que sa mère,

Ni moins charnel encor ne saurait être.

L’amour se doit de me faire connaître

Tout de toi ; fort maintenant de savoir

Qu’il prend forme en ton corps, je veux croire

Qu’en lèvre, en œil et front je peux l’y voir.

Tandis qu’ainsi je lestais mon amour,

Pour n’en voguer que plus certainement,

De trésors qui défient l’entendement,

Mon choix s’est avéré beaucoup trop lourd.

Vouloir que chaque cheveu mêmement

Soit aimé n’est pas bon gage d’amour ;

Pas plus dans l’idéal que dans l’extrême,

Ou dans mille feux, l’amour ne prospère ;

Et si ton amour est pur, ou vaut même

Visage et ailes d’ange, presque d’air,

Alors, de mon amour, il sera sphère ;

Ce qui toujours restera en balance

Entre air et ange n’est que différence,

Entre homme et femme, et d’amour la nuance.

L’anniversaire

Tous les souverains, tous leurs favoris,

Toute gloire d’honneur, beauté, esprit,

Tout passe, même le maître des temps,

Notre soleil, plus jeune d’un an

Quand toi et moi avions fait connaissance :

Le lot de toute chose est décadence,

À une exception près : notre amour

Que nul hier, nul lendemain n’entourent,

À nous adonné qui lui donnons libre cours,

Attaché à vivre comme au tout premier jour.

Deux tombes devront séparer nos corps :

Une seule nous conjoindrait encore.

Tels d’autres princes nous devrons quitter

(Car princes l’un pour l’autre aurons été)

Au trépas ces yeux de doux pleurs souvent

Salés, ces oreilles nourries de serments.

Lors les âmes où l’amour est à vie

(Le reste à terme) en auront usufruit,

Ou alors d’un amour bien supérieur à lui

Quand l’âme désertera sa tombe périe.

Lors notre bonheur absolu sera,

Mais égal aux autres il restera.

Rois sur terre nous sommes et seulement

Nous, de rois mêmes sujets nullement.

Nul trône n’est plus sûr, car trahison

Ne pourrait naître qu’en notre union.

Faisons fi des vrais et des faux effrois,

À noble amour et vie donnons trois fois

Vingt années, vivons les toutes mois après mois

Nous qui depuis deux ans sommes rois.

La canonisation

Accordez-moi, de grâce, licence d’aimer :

Gaussez-vous de ma goutte, raillez ma tremblote,

Riez de mes poils gris, de ma déconfiture ;

Courez vous cultiver, allez vous remplumer,

Soyez bien en cour, léchez bien les bottes,

Auprès des grands faites bonne figure ;

Admirez le Roi sur vos écus, face à face,

Tout à votre soûl, et grand bien vous fasse,

Autant m’accordez licence d’aimer.

Qui, par malheur, ai-je jamais lésé d’aimer ?

Combien de galions sombrent sous mes soupirs ?

Dites-moi quels domaines mes larmes inondent ?

Quel hâtif printemps ai-je empêché de germer ?

Quand mes veines m’ardent à en périr

Ce feu tue-t-il d’autres gens dans le monde ?

Les procès sont légion, autant que les guerres,

Plaideurs et soldats sont à leur affaire,

Et nous à la nôtre, qui est d’aimer.

Vôtre est l’art de nommer quand le nôtre est d’aimer ;

Dites-moi chandelle et baptisez-la bombyx,

L’un pour l’autre brûlant, la mort est notre vœu ;

Aigle et tourterelle nous aimons nous nommer,

Et pour corser l’énigme du phénix.

L’unique en double renaît de nos feux,

Des deux, masculin, féminin, neutre unité.

Canonisés : morts puis ressuscités,

Tant profond est le mystère d’aimer.

Vivre d’amour, à défaut de mourir d’aimer,

Nous prive d’épitaphe, mais notre légende

De poèmes aussi bien deviendra sujet ;

Nous ferons du sonnet notre chambre à rimer

Si d’histoire nous ne sommes provende ;

Le plus beau vase cinéraire sied

Autant qu’un monument aux restes des plus grands

Dans ces cantiques nous reconnaissant

Saints parmi les saints à force d’aimer,

Tous nous invoqueront : Saints qui fîtes d’aimer

Un art pieux de vivre en ermites tranquilles ;

Corps hier en paix, mais aujourd’hui glorieux,

Vous en qui l’âme du monde s’est abîmée,

Qui êtes la cornue où se distillent

(Comme en un miroir ou comme en vos yeux,

Où se concentrent tout incendiées en vous)

Cours, villes et contrées, priez pour nous,

Que de là-haut nous vienne l’art d’aimer.