Shizue Ogawa, réflexions sur le temps

Présentation par Alice-Catherine Carls

La réputation internationale de la poétesse japonaise Shizue Ogawa n’est plus à faire. Traduite dans de nombreuses langues, invitée et lauréate de festivals internationaux dans le monde entier, elle partage inlassablement son message de paix et de beauté.

Ce nouveau CD trilingue a une volonté politique : celle de rapprocher trois continents et leurs cultures. Conçu au moment de la visite historique du président Barack Obama au Japon pour le 60e anniversaire de la fin de la 2eme guerre mondiale, ce CD parait aujourd’hui dans une atmosphère internationale très tendue qui rend son message encore plus actuel. En outre, il est distribué hors commerce, ce qui permet à Shizue Ogawa de verser les dons reçus aux œuvrescharitables dont elle s’occupe. Les poèmes du CD, choisis par Shizue Ogawa, reflètent sa technique d’écriture rapide, spontanée. Shizue Ogawa écrit comme elle respire : elle vit et elle voit en poésie. Cette facilité indique une grande maitrise des techniques esthétiques et poétiquesqu’elle a soigneusement étudiées et où le palimpseste est roi – que ce soit sous la forme desymbole, d’allégorie, d’images, ou de connotations. Cette forme palimpsestique est une forme detraduction culturelle, un passage de cultures par la poésie.

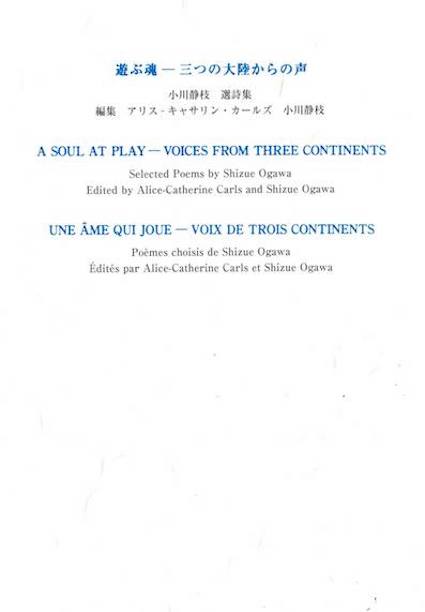

CD trilingue de Shizue Ogawa, A Soul at Play, Voices from Three

Continents, Une âme qui joue – Voix de trois continents, 2018.

Les critiques occidentaux aiment analyser l’influence de la pensée et de l’esthétique zen sur son œuvre. Préfaces et recensions ne manquent pas, telles celles, très judicieuses, de Michèle Duclos. J’aimerais ici présenter le côté « joueur » de Shizue Ogawa dans une perspective un peu différente. En effet, tous les sous-titres de ses douze recueils de poésie publiés en japonais portent le sous-titre « Une âme qui joue. » Ludique ou grave, le jeu fait partie intégrale de sonœuvre. Fréquemment, ses poèmes ont la légèreté et l’innocence des jeux d’enfants, qui seuls savent transformer les questions graves en devinettes simples qui font partie de l’ordre naturel.Fréquemment, un incident quotidien devient une occasion de faire jouer la mémoire et le temps,transformant l’anodin en symbole culturel. Une telle acceptation des lois du destin renforce lecaractère poignant des préoccupations existentielles tout en les délivrant de la panique et de lahâte qui sapent l’élan vital des civilisations occidentales. Les poèmes du CD illustrent cet aspectludique de son œuvre. Les trois poèmes ci-dessous, reproduits avec la gracieuse permission de Shizue Ogawa, fournissent une belle introduction aux poèmes du CD.

Toujours “demain” – Souvenir de Paris

De Le Soleil – Une âme qui joue (XI)

Traduit à partir du texte anglais par Alice-Catherine Carls

Toujours “demain,”

Aujourd’hui je ne peux en parler,

les larmes me monteront aux yeux.

Je pense à l’été dernier.

Assise en face de toi,

je mangeais un caramel

et toi une madeleine.

« Le gâteau préféré de Proust. »

Un signe de tête complice et un sourire.

Les friandises ont effacé

l’année écoulée.

On avait apporté

trois tasses.

Tu avais commandé une verveine

et tu m’encourageas à en boire.

Verveine.

« Ma grand-mère m’en faisait souvent.

Dans un grand bol.”

Tu arrondis les mains

comme pour embrasser un arbre.

À ton cou la broche

trembla légèrement.

« Voici du papier.

Veux-tu écrire quelque chose ? »

Tu me tendis une feuille quadrillée.

J’écrivis le mot « verveine » —

une lettre dans chaque carré.

« Tu me montreras ton poème demain ? »

Always “Tomorrow” ― A Memory in Paris

De The Sun ― A Soul at Play (XI)

Traduit du japonais par Soraya Umewaka et Shizue Ogawa

Always “tomorrow,”

I cannot speak now,

I will get teary.

Sitting in front of you,

I pondered over our memories last year.

I chewed on a caramel,

you had a petite madeleine.

“Proust’s favorite cake.”

Nodding, we smiled.

The year’s distance

dissolved with sweets.

Three teacups

were laid on a table.

You ordered a Verveine

and urged me to try it.

Verveine.

“My grandmother often made this tea for me.

She used such a large kettle.”

Gesturing with both hands,

you looked like you were holding a tree trunk.

Your collar's brooch

swayed slightly.

“Shall I give you a piece of paper?

Do you want to write something?”

You gave me

a squared paper.

I wrote “Verveine”

filling each square with a letter.

“Show me tomorrow what you wrote.”

Yes, it is always “tomorrow” when it is important,

it is always after it becomes a memory.

Verveine.

See you in Paris next year.

Le temps ne coule pas dans la mer – Une âme qui joue

De Le Temps – Une âme qui joue (XII)

Traduit à partir du texte anglais par Alice-Catherine Carls

« Viens chez moi, »

répétait ma soeur.

« Une autre fois, » lui dis-je.

« Je voudrais que tu viennes aujourd’hui. »

Du pied, elle frappait le sable par petits coups.

Sa voix était familière.

« Je suis fatiguée, »

lui mentis-je.

D’accepter son invitation,

aurait écourté ma douleur,

silencieux épanchement, sourde peine

de dire « non » à ma sœur.

Pesants sont les liens du sang

depuis mes origines

peu à peu le temps s’amincit

et plonge dans le noir.

Il ne coule pas dans la mer,

il pénètre dans le péché.

« Ne viendras-tu pas ? »

Si j’avais accepté son invitation,

mon offense aurait été pardonnée,

et j’aurais revécu notre enfance.

Soulagée, ma sœur

m’aurait tenue par la main

et aurait sautillé en disant,

« nous serons toujours ensemble. »

Les vagues de la mer

eraient revenues au rivage où nous marchions,

caressant la plage

pour ne pas effacer la trace de nos pas.

Le temps ne coule pas dans la mer,

dans mon sang il continue à chercher la source du péché.

Time Does Not Spill into the Sea – A Soul at Play

De Time ― A Soul at Play (XII)

Traduit du japonais par Soraya Umewaka et Shizue Ogawa

"Come to my place,"

my sister repeated.

"Another time," I said.

"I would love for you to come today."

She lightly kicked sand with her foot.

Her voice was familiar.

"I am tired,"

I lied.

If I had accepted her offer,

my pain

would not have persisted for so long,

this quiet, deep flow of pain

from saying “no” to my sister.

Blood ties are heavy,

from the upper stream,

time gradually narrows,

sinks into darkness.

It does not spill into the sea,

it sinks into the sin.

"Won't you come over?"

If I had accepted her offer,

the sin would have been atoned,

I would have relived our childhood days.

My sister relieved,

would have held my hand,

skipped while saying,

"We are always together."

Waves from the sea

would have returned to the shore where we walked,

gently lapped against the beach,

not to wash away our footprints.

Time does not spill into the sea,

It continues its search for the source of the blood’s sin.

Le temps des enfants

De Le Temps – Une âme qui joue (XII)

Traduit à partir du texte anglais par Alice-Catherine Carls

Le temps

ressemble à un ballon gonflable,

à une balle.

Une fillette demande à ses parents, « puis-je avoir un ballon? »

Elle plonge dans l’herbe drue

pour attraper une balle,

aperçoit un lézard et s’immobilise.

Le temps est complet.

Il

ressemble à un beanbag,

à des billes rondes et plates.

La fillette sourit à son amie en disant,

« je suis meilleure que toi à ce jeu. »

Le temps est complet.

Elle sait que la vie

et la mort ont la même durée.

Le temps

répète ensemble

« fin » et « mort. »

Il va et vient

entre deux jeux d’enfant.

Children’s Time

De Time ― A Soul at Play (XII)

Traduit du japonais par Soraya Umewaka et Shizue Ogawa

Time

resembles a balloon,

a ball.

A child asked her parents, "Can I have a balloon?"

dived into the thick grass,

running after a ball,

saw a lizard and froze,

time was complete.

It

resembles a beanbag,

flat round marbles.

The child smiled at her friend saying,

"I am better at this game,"

time was complete,

she knew that the duration of

life and death were the same.

Time

simultaneously repeats

"completion" and "death,"

it comes and goes

in between moments children play.