TOMBEAU AU POETE INCONNU

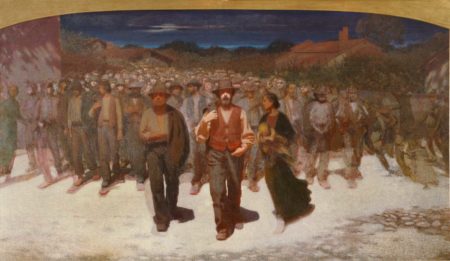

Volontairement décalé de la date des commémorations officielles du 11 novembre 1918, ce dossier souhaite rendre hommage à tous ceux dont la voix n'a pu chanter au-delà de la guerre, car « morts au champ d'honneur », disparus dans les camps, tombés dans la boue des combats, ou affaiblis, dans l'après-guerre, comme l'artilleur Apollinaire... tous avec l’arme plutôt que la plume à la main comme sans aucun doute ils l'auraient préféré …

Soit dite ainsi la litanie des noms, dans l'ordre alphabétique et le désordre des nations, des peuples et des guerres qui ont ensanglanté l'Europe au XXème siècle - liste glanée au fil du web et donc fort lacunaire, à laquelle s'ajoute la litanie de tous ceux et celles qui, "X" sans nom, auraient peut-être également chanté la vie et le bonheur, si le fil du destin ne leur avait été précocement coupé((Eva-Maria Berg nous envoie la liste des écrivains et poètes allemands morts à cause de ces deux conflits - la voici :

Ecrivains de langue allemande morts dans la 1ere guerre mondiale et dans la 2eme guerre mondiale/ suite au régime Nazi

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Hans Ehrenbaum-Degele 1889-1915

Kurt Eisner 1867-1919

Gerrit Engelke 1890-1818

Hermann Essig 1878-1918

Walter Ferl 1892-1915

Walter Flex 1887-1917

Franz Janowitz 1887-1917

Gustav Landauer 1870-1919

Heinrich Lautensack 1881-1918

Hans Leybold 1892-1914

Alfred Liechtenstein 1889-1914

Ernst Wilhelm Lotz 1890-1914

Wilhelm Runge 1894-1918

Gustav Sack 1885-1916

Reinhard Sorge 1892-1916

Ernst Stadler 1883-1914

Karl Stamm 1890-1919

Ernst Stöhr 1860-1917

August Stramm 1874-1915

Georg Trakl 1887-1914

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

(Raoul Auernheimer 1876-1948)

(Erich Baron 1881-1933)

Ernst Blass 1890-1939

Richard Beer-Hofmann 1866-1945

Walter Benjamin 1892-1940

(Martin Beradt 1881-1949)

Alice Berend 1875-1938

Franz Blei 1871-1942

Dietrich Bonhoeffer 1906-1945

Hanns Heinz Ewers 1871-1943

Carl Einstein 1885-1940

Bruno Frank 1887–1945

Georg Fink (pseudonym) / Kurt Münzer 1879-1944

Egon Friedell 1878-1938

(Salomo Friedlaender 1871-1946)

Helmut Giese 1907-1943

Fritz Grünbaum 1880-1941

Alfred Grünewald 1884-1942

Walter Hasenclever 1890-1940

Abrecht Haushofer 1903-1945

Wilhelm Hebra 1885-1944

Georg Herrmann 1871-1940

Hans Herrmann-Neiße 1886-1941

Franz Hessel 1880-1941

Leo Hirsch 1903-1943

Jacob van Hoddis 1887-1942

Arnold Höllriegel (pseudonym)/ Richard Arnold Bermann 1883-1939

Arthur Holitscher 1869-1941

Ödon von Horváth 1901-1938

Alfred Hotopp 1886-1942

Berthold Jacob 1898-1944

Else Jerusalem 1876-1943

Hans Arno Joachim 1902-1944

Georg Kaiser 1878-1945

Gottfried Kapp 1897-1938

Jochen Klepper 1903-1942

Erich Knauf 1895-1944

Edlef Koeppen 1893-1939

Alma Johanna Koenig 1887-1942

Gertrud Kolmar 1894-1943

Paul Kornfeld 1889-1942

Karl Kraus 1874-1936

Adam Kuckhoff 1887-1943

Heinrich Kurtzig 1865-1946

(Arthur Landsberger 1876-1933)

Else Lasker-Schüler 1869-1945

Andreas Latzko 1876-1943

Eva Leidmann 1888-1938

Maria Leitner 1892-1942

(Theodor Lessing 1872-1933)

Erich Loewenthal 1894-1943

Emil Ludwig 1881-1948

Heinrich Mann 1871-1950 *

Klaus Mann 1906-1949 *

Valeriu Marcu 1899-1942

Hilde Meisel-Monte 1914-1945

Erich Mühsam 1878-1934 *

Robert Musil 1880-1942

Richard Oehring 1891- 1940

(Balder Olden 1882-1949)

Carl von Ossietzky 1889-1938

Ernst Ottwalt 1901-1943

Fritz Reck-Malleczewen 1884-1945

Erich Alphons Rheinhardt 1889-1945

(Joachim Ringelnatz 1883-1934)

Alexander Roda Roda 1872.1945

Joseph Roth 1894-1939

Otto Rühle 1874-1943

Alice Rühle-Gerstel 1894-1943

Willy Sachse 1896-1944

Felix Salten 1869-1945

(Rahel Sanzara 1894-1936)

(Werner Scheff 1888-1947)

René Schickele 1883-1940

Hans Schiebelhuth 1895-1944

(Alfred Schirokauer 1880-1934)

(Karl Schröder 1884-1950)

Walter Serner 1889-1942

Arthur Silbergleit 1881-1943

Paul Stefan 1879-1943

Carl Sternheim 1878-1942

(Edward Stilgebauer 1868-1936)

Ernst Toller 1893-1939

Kurt Tucholsky 1890-1935 *

(Jakob Wassermann 1873-1934)

Ernst Weiß 1882-1940

Franz Werfel 1890-1945

(Eugen Egon Winkler 1902-1936)

Alfred Wolfenstein 1883-1945

Johannes Wüsten 1896-1943

Stefan Zweig 1881-1942

---------------

Les années de mort : avant et après la guerre sont en gras et parfois entre parenthèses ou même en lettres plus petites - Les noms des écrivains très importants et connus (morts avant ou après la guerre) sont en gras et j´ai ajouté une petite étoile *)):

18 millions de morts en Europe, pour la seule Première Guerre Mondiale - première boucherie industrielle ; 1 million d'orphelins de guerre - enfants de 15 ou 13 ans dans les tranchées, aux côtés des soldats, villages dévastés, déclarés eux aussi "morts pour la France" - 450 écrivains reconnus disparus lors ce de ce premier conflit((https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/2014/09/03/de-peguy-apollinaire-une-generation-d-artistes-victimes-de-la-grande-guerre-543058.html))...

Comment ne pas éprouver un élan de fraternité, une immense pitié pour cette chair, ces âmes meurtries et massacrées, ces voix qui parmi les ombres peut-être tentent encore de chanter la poésie qui les habitait... et que le poète, aujourd'hui, doit porter à leur place.

Honneur, sur ces pages, au POETE INCONNU – UN-MULTIPLE, auxquels nous dressons cette stèle, ce tombeau poétique, formé de leurs noms, mais aussi de leurs mots, comme ces phrases de poètes inscrites sur les murs de Damas ou Alep en ruines, en parallèle aux « Voix éclatées » que nous donne à entendre le livre de Patrick Quillier, et le petit florilège de poèmes qui suit, écrits au cours de ce conflit clos par l'armistice dont on célébrait cette année le centenaire...

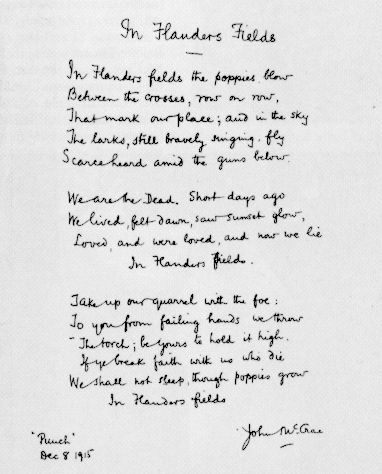

IN FLANDERS FIELDS

Lieutenant-poète écossais, Ewart Alan Mackintosh,

tombé au combat à Cantaing-sur-l’Escaut, le 21 novembre 1917

.

.

In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

We are the dead. Short days ago,

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved and were loved and now we lie

In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:

To you, from failing hands, we throw

If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.

Au champ d’honneur

Au champ d’honneur, les coquelicots

Sont parsemés de lot en lot

Auprès des croix; et dans l’espace

Les alouettes devenues lasses

Mêlent leurs chants au sifflement

Des obusiers.

Nous sommes morts,

Nous qui songions la veille encor’

À nos parents, à nos amis,

C’est nous qui reposons ici,

Au champ d’honneur.

À vous jeunes désabusés,

À vous de porter l’oriflamme

Et de garder au fond de l’âme

Le goût de vivre en liberté.

Acceptez le défi, sinon

Les coquelicots se faneront

Au champ d’honneur.

traduction Jean Pariseau

.

.

.

.

Ewart Alan Mackintosh,

LA MORT DU SOLDAT

Albert Guénard, fantassin-poète,

décédé le 17/12/1914 à l'hôpital de la Morlaix (29) au dépot du Corps.

Dans la clairière où rit un doux soleil d'automne,

Le "Bleu", presque un enfant, tout à l'heure joyeux

Et maintenant frappé d'une balle teutonne,

Meurt sur l'herbe qui boit tout son sang précieux.

Nul ne sait la nouvelle. Aucun glas ne la sonne.

Sa mère n'est pas là pour lui fermer les yeux ;

Et, pour l'ensevelir, il ne viendra personne.

- Le village lointain brûle silencieux.

Mais les arbres, émus de la pitié des choses,

Ne veulent pas dans les dernière clartés roses,

Laisser à découvert ainsi ce pauvre mort.

Alors, dans la forêt apaisée et meurtrie,

Sur le petit soldat tombé pour la Patrie,

Les feuilles, lentement, tissent un linceul d'or

.

.

Monument aux morts de Vivario (Corse)

LA PETITE FENÊTRE

Pierre Fons, poète-romancier-essayiste,

"mort pour la France" le 23 avril 1917, à l'hôpital de Cambo-Les-Bains

O petite fenêtre grise

Où si longuement j'ai rêvé,

Quand jadis la nuit indécise

Fermait le livre inachevé,

On voit dans ta svelte embrasure

Un horizon d'arbres et d'eaux,

Un chemin clos, une masure

Et tout un couchant de côteaux.

Moi j'y voyais surtout la Gloire

Avec l'Amour et la Beauté,

Ne sentant pas qu'une ombre noire

S'était assise à mon côté.

noms de conscrits sur la roche du fort de la Turbie

Que m'importe à présent la Vie,

Même hélas ! sans avoir vécu !

La Gloire fuit, l'Amour m'oublie

Et l'art superbe m'a vaincu.

O fenêtre, donne un asile

Calme et souriant à mes yeux

Qui, dans les brumes de la ville,

On perdu la splendeur des Cieux !

Accueille-moi car dans ma route

Je clorais mon cœur à l'espoir,

Si je ne prévoyais sans doute

Que, dans la tendre paix d'un soir,

A travers les arbres qui penchent

Sur ces beaux lieux que j'aime tant,

Reviendront dans leurs robes blanches

Toutes mes prières d'enfant.

MAISON ABANDONNÉE

Lieutenant-poète Antoine Yvan, fils de Henri Yvan (Théodore Henry), lieutenant au 247e régiment d’infanterie,

mort au combat de la Cour-des-Rois près de Guincourt dans les Ardennes le 30 août 1914,

en conduisant une charge pour dégager sa compagnie.

Je sais une maison hermétiquement close.

Sur le coteau rêveur, au coin d'un bois morose,

Elle dresse ses murs chancelants et vieillis ;

La mousse et le lichen courent sur le toit gris,

Les orages passés ont fendu la façade,

Le temps a revêtu d'une teinte maussade

Les antiques couleurs des abat-jour fermés.

Au dedans, nul écho des bruits accoutumés,

Mais le sommeil pesant et noir des choses mortes,

Le vent rageur qui fait grincer les vieilles portes,

Le plafond qui s'effrite et dans l'obscurité

Distille une implacable et froide humidité.

Le jardin est jauni des feuilles envolées,

Une herbe folle court au penchant des allées

Où sont tombés des fruits trop murs et de vieux nids;

Depuis longtemps on n'a coupé les longs taillis,

Des arbustes sont morts étouffés sous le lierre.

Je suis venu m'asseoir sur les marches de pierre,

Et j'ai pense tout bas aux choses du passé,

J'ai goûté tout un soir le plaisir insensé

De me bercer de souvenirs pleins d'amertume.

J'ai songé qu'autrefois, enfant, j'avais coutume

De courir à travers ces chemins et ces bois.

J'ai senti dans mon cœur comme un écho des voix

Qui m'appelaient au jeu, sonores et joyeuses,

J'ai cru revoir toutes ces heures bienheureuses,

Tant de jours innocents, tant de matins si beaux,

Le ruisseau déroulant ses transparentes eaux,

Le soleil inondant au loin toute la plaine

Et les grands blés jaunis et la route incertaine

Qui s'enfonce sous un rideau de peupliers,

Tous les oiseaux chantant au bord des sentiers,

Et les printemps rieurs, moins gais que notre enfance,

S'ouvrant comme une fleur au souffle d'espérance,

Et que le temps a consumée en un moment.

Pigeon voyageur lâché d'un tank britannique près d'Albert,

dans la Somme - 9 août 1918, David Mclellan

Des amis d'autrefois, les uns obscurément

Sont morts, d'autres ont pris une route inconnue,

Je ne sais pas ce que leur vie est devenue ;

D'autres meilleurs et plus aimés me sont restés

Et nous causons parfois de nos jeunes étés,

Car nous avons laissé dans la vieille demeure

Nos plus chers souvenirs des seuls jours que l'on pleure,

Jours de printemps, jours de bonheur, jours triomphants,

Dans le jardin joyeux tout plein de cris d'enfants.

(Poème extrait d'un recueil paru en 1902, Poèmes d'autrefois et d'aujourd'hui)

Monument aux morts d'Antibes

Lieutenant-poète Jean Arbousset, tombé le 9 juin 1918, près de Saint-Maur((Il a laissé un recueil de poèmes d'amour, non publié, chez un éditeur (?), un roman inachevé et un recueil de poèmes de guerre : Caporal quinze grammes, tiré à 25 exemplaires chez Crès et Cie en 1917.))

La terre est brune

et dans le soir

pâle, la lune

fait peine à voir.

La lune éclaire,

au loin perdus,

des trous d'obus

emplis d'eau claire.

Monument aux morts de Nice

Au fond d'un trou,

une chaussure

bâille et murmure

avec dégoût.

De la chaussure,

frêle et troublant,

sort un os blanc

aux lignes pures.

... il a dansé le menuet

au temps jadis, Ninon la brune,

le menuet

d'amour, aux heures où la lune

diminuait

l'ombre des peupliers fluets

aux roses de nuit opportune.

Maurepas 1916

Monument aux morts de Gentioux, AFP archives