Roselyne Sibille : Entre les braises

Aux limites de l’humainement supportable, la mort d’un fils. Face à l’irréparable, la stupeur d’une mère « incluse dans le plomb », l’incompréhension : « Je me cogne/dans chaque mur/du labyrinthe », l’indicible chagrin : « Ça brûle-serre-mouille-creuse les yeux-gorge-désespoir ».

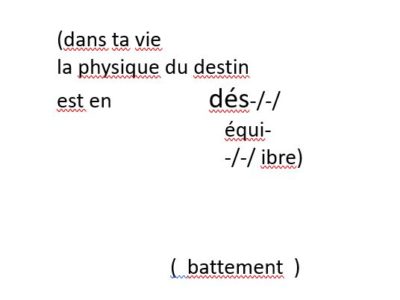

Pour autant, Entre les braises n’est ni une mélopée funèbre, ni un lamento. Si le cri « impossible » déchire la gorge, dans la tête et sur la page ne règne d’abord qu’un immense silence blanc. Roselyne Sibille, si profondément mère, si subtilement poète, est aux prises avec l’impensable : comment dire, comment écrire avec justesse cet inconcevable qui n’a pas de mots et que la vérité, pourtant, exige qu'on exprime sans détour : «On ne l’a pas perdu. Il s’est suicidé». Impitoyable, la mort disperse celui qui a disparu (dispersion que vient redoubler l’éparpillement de ses cendres dans le vent), dissout les images et les souvenirs – désassemble celle qui, « dépouillée », « déchiquetée », se regarde vivre de l’extérieur : « Elle le caresse, elle lui parle,/elle écoute son plus jeune fils lui parler », « On marchera sans les jambes, par habitude, jusqu’à l’évier. On remplira la bouilloire ». À l’encontre de cette dissolution, s’inscrivant dans les flux et les reflux, s’autorisant « l’expiration des marées basses », Roselyne Sibille sauve ce qui peut être sauvé, se retrouve en retrouvant ce qui constitua l’enchantement d’une présence : « Je porte en moi, et pour toujours ancré, un regard vert. De ce vert-lumière que donne le soleil à la transparence des feuilles ». Étape après étape, chemin de deuil et chemin d’écriture, dans leur progression conjointe, réalisent une traversée. Mieux, ils font œuvre de transformation, et dans ce mouvement permanent, il n’est pas de forme arrêtée.

Roselyne Sibille, Entre les braises, La Boucherie littéraire, 106 p. 16 €

En des pages tour à tour en prose ou en poésie, narration, propos plus méditatifs et poèmes se succèdent. Pour accompagner ces variations, le recueil, dans sa matérialité, joue une partition colorée, tantôt en teinte vermillon, tantôt en teinte ocre ; d’évidence, Entre les braises, dans l’aigu brûlant de la séparation définitive, obstinément s’écrit « à la périphérie du cercle enflammé », choisissant ainsi la meilleure part du feu, à savoir la lumière. Avec un courage qui ne se dément jamais, Roselyne Sibille s’attache à convertir la brûlure en éclats lumineux : « baliser le chemin de lueurs que je reconnais », « Accompagner la vie/ Éclairer des bougies », « pour que ton regard vert-lumière soit tissé à ma vie, subtilement, sans la brûlure », et à continuer à être bellement disponible au monde et aux autres : « Ta mort m’amène à la conscience extrême qu’il ne faut pas que j’oublie la dimension fondamentale : la qualité des moments qui ne reviendront pas, la vibration fine au magique de la vie, la matière sacrée ».

Entre les braises retrace aussi les tentatives d’une langue qui va se cherchant et qui, ce faisant, invente une nouvelle relation avec le fils disparu. Que chacun, de part et d’autre de « la membrane entre nos mondes », accède au repos et à la paix. Roselyne Sibille, en parlant à son fils, fait le pari de la porosité. Et voici qu’advient une langue plus que jamais maternelle, qui prend sa source au cœur du plus grand amour qui soit : «Rompre, l’écrire, chercher la rupture. Envelopper le passé dans une bulle de protection, et le lâcher pour t’offrir la liberté, pour ouvrir un horizon d’insaisissable toi » - passer du scandale de la disparition à l’acceptation du mystère. Car accueillir le mystère, c’est commencer à voir clair. En réponse à l’impermanence, il établit une permanence d’un autre ordre. En son creux, dans son creuset, s’opère une alchimie pleine d’allégements : « au plus fin d’elle », le plomb s’est transmué, et, entre la première et la dernière page du recueil, le fils lui aussi s’est métamorphosé. Le temps de la perte irrémédiable, « temps de la parole morte/des mots hannetons aux pattes cassées » est devenu l’heure d’un avènement délicat et aérien : « Toi, là, venu vers moi à pas de papillon ».