Bonnes Feuilles PO&PSY – Amir Or, Rabih el-Atat

Amir OR, Entre ici et là

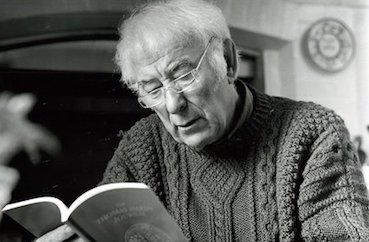

Amir OR est un poète, novéliste, essayiste, traducteur et éditeur israëlien, né à Tel Aviv en 1956, d'une famille ayant émigré en Israël depuis la Pologne dans les années 30. Il a étudié la philosophie et l'histoire comparée des religions à l'université juive de Jérusalem, où il enseigna par la suite la religion de la Grèce antique.

Il est l'auteur d'une douzaine de recueils de poésie. Ses poèmes sont traduits dans plus de 40 langues. Il a lui-même traduit en hébreu huit livres de poésie, parmi lesquels The Gospel of Thomas, Limb Loosening Desire, une anthologie de poésie érotique grecque, et Stories from the Mahabharata ; ainsi que des poètes modernes comme Seamus Heaney, Ann Sexton, Shuntaro Tanikawa, Jidi Majia, Fiona Sampson, et Ansatassis Vistonitis.

En 1990, Amir Or a fondé la Helicon Society for the Advancement of Poetry in Israel. En 1993, il crée la Helicon Poetry Schoolarabo-juive, developpant des méthodologies d'enseignement de l'écriture créative, qu'il enseigne en Israël, aux États Unis, en Autriche, en Angleterre et au Japon.

Amir Or a travaillé comme éditeur en chef pour le journal et les collections de poésie de Helicon. Il a aussi édité d'autres revues littéraires et plusieurs anthologies de poésie juive traduites dans des langues européennes.

Amir OR, Entre ici et là, traduit de l’hébreu par Michel ECKHARD ELIAL, dessins de Sylvie DEPARIS, PO&PSY princeps mars 2019, 96 pages – édition bilingue – 12 €

Il est un des membres fondateurs du World Poetry Movement et de European Association of Writing Programs.Il est l'éditeur national des magazines internationaux de poésie Atlas et Blesok, et il est coordinateur national pour “Poets for Peace.”

*

Extraits :

Poèmes-prières

1

Devant toi, le dieu qui s’invente lui-même,

je déroule ma prière : sois !

2

L’arbre à ma fenêtre ne se tourne pas vers La Mecque.

Vers lui seul je suis tourné.

La prière de la pluie murmure dans ses feuilles

et le midi de son feuillage s’ouvre à la lumière.

Dans le vent du monde le dos de l’arbre se meut ;

enseigne-moi aussi comment rester droit.

3

Aide-moi, ô Grand Tout,

à oublier les blessures passées ;

laisse-moi encore faire confiance

à mon amour pour le monde.

4

Le clapotis de l’eau nourrit mon cœur

les rameaux du ficus rendent mes yeux plus verts.

Le matin vient, que dit mon âme ?

Artiste de l’Être, fais de moi une musique.

Sans ton esprit qui touche mon esprit

sans ton regard qui voit à travers mes yeux,

je suis un tronçon d’arbre, sans ressenti ni conscience,

et mon existence ne souhaite que remède.

Viens peindre mon monde à présent

laisse-moi l’aimer sans peur,

croire en mon cœur que ce n’est pas en vain

que j’ai envoyé mes mots pour le toucher.

Comme une plume aimée prends-moi dans ta main

et écris en moi un nouveau poème sur la table de ton cœur.

5

Le ciel monte, clair et sombre ;

un jour vient, un jour va.

À respirer et être, désirer et tomber,

apprends-moi, chaque jour, comme à une feuille.

6

Merci pour le ciel du soir, merci pour les nuages,

et les cafés, les panneaux publicitaires, les poubelles, les bancs.

Merci pour les arbres, pour la lumière inquiète du matin,

pour la vie qui coule maintenant dans mes membres,

pour le mouvement et le repos,

pour les mots à dire

merci.

***

Rabih el-ATAT, Humeurs vagabondes

Médecin-chirurgien né en 1977 au Liban, Rabih el-Atat est aussi un poète qui a écrit en arabe des centaines de tercets que l’on peut lire dans trois recueils: Funérailles des poupées (2015), Clés en plastique pour le paradis (2017) et Le livre du haïku arabe (2016) écrit en collaboration avec Samer Zakaria.

Pratiquant exclusivement cette forme poétique brève inspirée du haïku, el-Atat prend un plaisir perceptible à noter ses émotions et les moments fugaces qui l’étonnent ou l’émerveillent.

Si l’observation de la nature et de l’évanescence des choses occupe une place importante dans ses textes, cela ne l’empêche pas d’aborder d’autres thèmes plus modernes ou de s’inspirer de sa vie quotidienne.

Affranchi de la règle classique de composition d’un haïku (5/7/5), chacun de ses tercets se lit néanmoins en une seule respiration et incite à la réflexion et à la méditation de la scène évoquée. Et de l'ensemble se dégage ce que certains appellent un « esprit haïku » – indéfinissable en tant que tel, qui procède du vécu, du ressenti, de choses impalpables.

Par le large choix qu’elle propose, cette anthologie personnelle a le mérite de montrer le talent particulier de ce poète à saisir ces instantanés grâce à un travail d’épuration remarquable de son texte et à une langue dense et souple, riche de l’étendue de son vocabulaire et de ses images hautement poétiques.

Rabih el-ATAT, Humeurs vagabondes, traduit de l'arabe (Liban) par Antoine JOCKEY, dessins d’Odile FIX, PO&PSY princeps, mars 2019, 86 pages – édition bilingue –12€

*

Extraits :

autour de l’arbre agonisant

les branches entrelacées

ont la couleur de l’automne

*

le cadavre d’un seul corbeau

blanchit

toute la neige

*

je passe devant mon école

et ne trouve pas l’enfant

que j’étais

*

dans le jeu des enfants

les soldats n’ont ni épouses

ni enfants

*

ton dessin

sur le mur

est ma seule fenêtre

*

sur la plage

tout semble lumineux

même le chagrin

*

dans chaque œil

une couleur

et un trou noir

*

repasser mes chemises

me rappelle ta chaleur

Mère

*

ma maison est habitée

tantôt par des étrangers

tantôt par mon enfance

*

soudain

au téléphone

le gazouillement d’un autre ciel

*

je suis vite sorti

je n’ai rien oublié

pour tout oublier

*

vers elle

mes doigts traversent la frontière

sur la carte

*

des restes de lumière

suspendus à son balcon :

mes rêves

*

un murmure

donne couleur

au vide

*

il a dit : lis

j’ai dit : j’écris

débarrasse-toi du passé décomposé

***