Patrick Dubost, Jean-Philippe Aubanel, Une forêt de hasards

Une forêt de hasards

Une forêt de hasards est un livre expérimental, « un livre d’expériences », comme le dit Patrick Dubost. Il est avant tout le fruit d’une conversation poétique entre le poète et les visages dessinés au fusain par le peintre lyonnais Jean Philippe Aubanel.

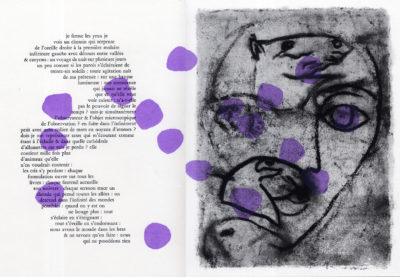

Dès l’ouverture du livre, on pénètre dans une suite de textes découpés dans des « blocs » d’écriture qui occupent l’espace avec fantaisies. Chaque feuillet représente une aventure typographique singulière.

De drôles de frontières arrondies ou plus tranchées dessinent des objets reconnaissables, des animaux, une femme qui prie, mais encore des géométries et des compositions plus irréelles qui quelquefois se dédoublent dans des jeux de miroirs intrépides.

Quelques figures florales décoratives, de couleur pâle, rose, verte, ou violette flottent discrètement d’une page à l’autre. A la façon de rubans de soie, elles nouent avec discrétion une certaine intimité entre les mots, les formes et les images.

Livre d’artistes. Format 25 x 32,5 cm. 60 exemplaires. Vingt-et-un poème

de Patrick Dubost. Dix-sept sérigraphies de Jean-Philippe Aubanel avec

des pages rehaussées en couleur. Réalisé avec l’Atelier Sérigraphie Chalopin,

Lyon

Les visages, explique Patrick Dubost, « déclenchent un mécanisme de paroles dans ma tête, je les entends parler, je les vois vivre comme des marionnettes ». C’est en elles que se sculptent les poèmes : « je trouvais agréable de modeler ainsi le texte, comme si on modelait une pâte, d’un commun accord avec Jean-Philippe Aubanel et avec la complicité du typographe, Alain Paccoud.

Dans ce paysage de figures et de toute une profusion de créatures et d’animaux, on pourrait se croire dans l’ombre secrète d’une forêt, peut-être dans l’intimité d’une pensée dont les contours sont si doux si/tendres que même les coqs/les lapins, les orignaux n’avaient/aucunement, non aucunement l’idée/de creuser un peu sous la surface.

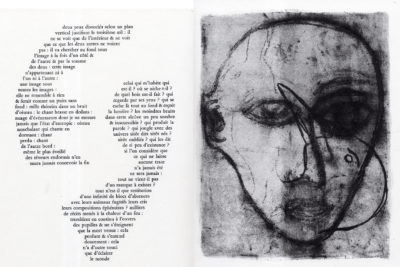

Mais le langage déjoue les frontières, toutes les frontières. Il va où il veut, se laisse prendre par ce qui survient, par son propre mouvement. La parole du poète cherche le vacarme, cherche des accès nouveaux, vers plus de profondeur, dans l’obscurité de ce qui tient tête. Elle descend dans les strates de l’intériorité, dans la pluralité de ses mondes, un énième monde à la frontière des précédents. Elle s’égare dans des espaces méconnus, pénètre les crânes, cherchant à se repérer dans toute cette géographie de la pensée : j’avais tout misé sur/ce que je positionnais juste à l’arrière du/crâne mais je sais aujourd’hui que/tout est faux la parole est/autant derrière que devant tout autour & partout & même parfois loin de moi parfois loin dans le temps.

Et nous voilà livrés à l’étrangeté des visages. Un face à face troublant lorsque le regard se dédouble dans une tentative visionnaire : deux yeux dissociés selon un plan/vertical justifiant le troisième œil : il/ne se voit que de l’intérieur & ne voit/que ce que les deux autres ne voient/pas : il va chercher au fond sous/l’image. C’est d’ici, de dessous les images que remontent la puissance de questions qui hantent le poète : Est-ce que le/monde en dedans reproduit le monde au/dehors ? … tous ces/mondes sont-ils distincts ?/…celui qui m’habite qui/est-il, où se niche-t-il /de quel bois est-il fait ? qui/regarde par ses yeux ? qui se cache là tout au fond (et) reçoit/la lumière ? .

Les questions se bousculent sans interruption dans le chevauchement des regards : ça /court partout/ça file au-devant des/yeux. Les yeux, tout/entier gravés sur le/dehors/, absorbent dans leur trou le réel, cherchent le monde, désavouent leur symétrie, pour voir dans les angles, derrière, ailleurs. Des créatures parasites flottent, se mêlent aux lignes de distorsions des images et renversent leurs expressions.

Les regards s’effacent derrière les arbres qui poussent dans les orbites, se voilent de touts petits gribouillis qui s’achèvent en écriture animales : d’impassibles poneys, des têtes d’oiseaux, vautour ou corneille au bec fin et coupant. Qui sommes-nous à tant aimer disparaître ? Demande le poète.

C’est une jolie pagaille, écrit-il : un désordre dans le système des perceptions : « nos animaux nos mots/nos constructions mentales/nous dépassent. Aspirés par un néant irrésistible, les textes se resserrent contre les images, se collent à elles, jusqu’à la dilution du langage, lorsque l’œil s’éloigne hors/du livre & se perd dans une parole hors temps/…pour ne plus rien avoir à formuler sinon une petite fin des temps.

L’auteur et l’artiste nous invitent ainsi à traverser des « enclos approximatifs, des territoires non bornés » ouverts et inaccessibles, indécis autant que déterminés. Ils nous emmènent dans les « milliers/de récits menés à la chaleur d’un feu :/tremblent en continu à l’envers/des pupilles & ne s’éteignent/que la mort venue : cela/perdure & s’entend/doucement : cela/n’a d’autre souci/que d’éclairer le monde. Cela n’a d’autres objectifs que de laisser des traces/& pour cela chercher tout/au fond du fond les images qui/parlaient toutes seules ou jouaient une/musique de regards ou pépiements d’oiseaux.

Les visages disent avec douceur l’intolérable effacement de l’homme dans la clarté du monde.

Ce livre de paroles et de regards est magnifique. Nous l’avons lu comme un tableau de songes, comme le débordement d’un chant qui brasse en dedans, qui ne cesse de chavirer, de perdre le fil lorsque les nombres ne riment à rien. Pourtant ce chant est celui de la promesse quand tout animal en/inclut mille autre & quand/tout regard est le sujet d’un/regard plus profond. Un livre méthodique de mouvements hasardeux qui ondulent entre les paroles et les regards poignants de ces visages qui ne nous quittent jamais.