Eurydice, féminin de lumière

L’artiste en Orphée, lorsqu’il rencontre Eurydice, est captivé par sa beauté. Cependant sa subtilité, ses dons, sa propre beauté ne sauraient le placer sous le joug d’une simple beauté plastique. Il sait, ressent qu’elle est une nymphe particulière. Et dès l’instant où il en devient amoureux, son art de chantre divin se relie à elle, dans les prémices d’un amour neuf, absolu.

Loin d’être née d’une royale lignée, Eurydice est une Dryade, une nymphe des arbres. Bien que secondaire, elle est une divinité mais la différence d’origine entre eux est grande. D’elle, on ne connaît aucune ascendance car, Dryade, elle n’a pas de filiation. Elle se différenciera de quelques autres nymphes, comme les Néréides de la mer ou les Oréades des montagnes, en entrant à jamais dans le mythe d’Orphée.

Le ‘destin’ des nymphes, si souvent simple récréation des dieux, n’entre pas dans la mémoire des légendes. Elles sont là pour la joliesse, comme le sont les fleurs dans un paysage, et pour divertir les dieux. Beaucoup d’entre elles, pour leur échapper, doivent choisir de se transformer et demeurer dans une autre apparence que la leur. Ceci explique (sans que jamais les Grecs anciens ne pensent à le justifier ! ) qu’Aristée, un demi-dieu fils d’Apollon et de la nymphe Cyrène et dont le nom signifie pourtant ‘le meilleur’, poursuive Eurydice en ne suivant que son désir ; quoi de plus naturel pour lui ? Et quand, plus tard il pleure, alors que par sa brutalité il a conduit involontairement Eurydice vers la Mort, ce n’est nullement par culpabilité ou remords mais sur lui-même et la mort de ses abeilles car, comme le lui révèle le devin Tirésias, « les Nymphes avec qui Eurydice menait des chœurs au fond des bois sacrés ont lancé la mort sur tes abeilles » (Géorgiques IV). Aristée trouve son sort bien injuste : comment lui,demi-dieu, n’a-t-il été protégé d’un tel fléau ? Le récit de Tirésias révèle le drame advenu : « Eurydice fuyant devant toi courait éperdue sur les bords du fleuve ; elle ne vit pas à ses pieds – l’infortunée qui en devait mourir ! – une hydre immense, cachée sous les hautes herbes de la rive. Soudain le chœur des Dryades ses compagnes remplit au loin les montagnes de ses cris ; les sommets du Rhodope en gémirent ; les cimes du Pangée, la terre de Rhésus aimée de Mars, les Gètes, I’Hèbre et Orithyie en pleurèrent. Orphée, le triste Orphée, charmant avec sa lyre les douleurs du veuvage, seul sur la rive déserte ne chantait que toi, chère épouse, toi quand venait le jour, toi quand revenait la nuit » (Virgile, Géorgiques IV). Et le devin somme Aristée d’honorer les mânes d’Eurydice et Orphée par des sacrifices, qui lui vaudront de retrouver de nouveaux essaims.

Aristée, Orphée, tous deux reliés à Apollon en tant que fils charnel et fils spirituel. Pourtant Aristée fait ici œuvre dionysiaque : pulsion des sens, instrument de déstabilisation de l’harmonie d’une noce apollinienne, créateur de chaos menant Orphée à descendre dans les Enfers pour y rechercher la lumineuse Eurydice. Cet événement dont l’aspect tragique va croître est un rappel qu’à défaut de complémentarité, une alternance est nécessaire à l’équilibre entre ombre et lumière, désordre et harmonie, sensualité et spiritualité.

Si l’on envisage l’aventure dramatique d’Eurydice en tant que ‘personne’, Aristée n’est pas l’unique responsable car une question se pose d’évidence : pourquoi donc est-elle, le jour de ses noces, à errer ainsi seule dans la campagne ? Mais où est donc Orphée ?

Eurydice, anima d’Orphée

Dans L’homme et ses symboles (1964), Jung parle de « cet élément féminin dans chaque homme que j’ai appelé l’anima ». Pour lui, cette représentation féminine au sein de l’imaginaire de l’homme a son pendant chez la femme sous le nom d'animus.

Une vision symbolique permet de reconnaître Eurydice et Orphée comme les deux parts d’un même symbole et non pas des entités distinctes. Symbole, celui du sumbolon grec, en cela qu’ils sont Un, que le destin agi par les dieux brise à dessein, en cela que leur séparation n’est qu’apparente et que chaque partie reprend place dans leur Unité originelle au jour venu des véritables noces.

Subtilité, douceur, harmonie… Orphée porte en lui cette dimension spirituelle que la rencontre avec Eurydice va permettre d’accomplir. Devenant l’unique amour d’Orphée, elle le complète et le rassemble : « Symbole du désir d’harmonisation et de concentration créatrice, Eurydice se trouve ainsi opposée à la multiplication dionysiaque des désirs, aux Ménades et, sur le plan concret, à la multitude des femmes secrètement désirées » (Paul Diel, Le symbolisme dans la mythologie grecque, 1966).

En tant qu’anima d’Orphée, Eurydice ne peut que s’effacer progressivement, à chaque étape de son évolution intérieure, jusqu’à n’être plus qu’un souffle qui se libère de son corps pour rejoindre le monde invisible. Orphée a accompli avec Eurydice, par elle et en elle, la part de ce féminin intérieur qui les élève. Eurydice, chantée par les poètes, initiatrice à l’amour-don, réanimée de sa première mort par l’amour d’Orphée, ne disparaît qu’après avoir accompli ‘ce pour quoi’ elle a pris forme en une incarnation. Leurs noces spirituelles vont ouvrir une porte de lumière, un plan hors espace et temps, une vibration haute dont les sons de la lyre sont les annonciateurs.

Orphée préfigure, dans l’imaginaire de la légende devenue mythe, l’attente d’un verbe céleste qu’un Enseigneur, lumineux et humble de cœur, apportera à l’humanité. Il ouvre le possible de l’impossible.

Eurydice, silence et acceptation

Comme le souligne Marilyne Bertoncini, Eurydice représente le silence. Si elle prononce peu de paroles, c’est qu’elle est désencombrée d’un mental qui envisagerait toutes sortes de projets pour échapper à son destin. Eurydice est don, écoute, non-jugement. Dans le texte d’Ovide, elle reste muette même lorsque, provoquant sa deuxième mort, Orphée, son bien-aimé qui la guide vers la sortie des Enfers en marchant devant elle, se retourne. Alors, saisie de surprise et certainement d’effroi car elle connaît la sentence impitoyable, « elle ne proféra aucune plainte contre son époux ». Et Ovide d’ajouter : « de quoi se plaindrait-elle en effet, sinon de ce qu’il l’aimât ? » (Métamorphoses, X). C’est dire que l’Eurydice d’Ovide est habitée d’une confiance sans faille.

Virgile, dans son Chant IV des Géorgiques, ouvre la parole d’Eurydice pour cet instant ultime : « Elle alors : Quel est donc, dit-elle, cet accès de folie, qui m’a perdue, malheureuse que je suis, et qui t’a perdu, toi, Orphée ? Voici que pour la seconde fois les destins cruels me rappellent en arrière et que le sommeil ferme mes yeux flottants. Adieu à présent ; je suis emportée dans la nuit immense qui m’entoure et je tends des paumes sans force, moi, hélas, qui ne suis plus tienne. » A cet instant du retournement d’Orphée, Eurydice initiatrice, accomplie en tant que part d’Orphée, se révèle avant de s’effacer.

Silences et sons ont besoin d’alternance, l’écoute relaie la parole et le chant. Contrepoint de l’aède divin possédant le don de tous les sons, Eurydice est la part d’écoute d’Orphée, tout comme sa lyre est sa part sonore. Eurydice ‘est’ silence, Orphée ‘est’ son et lyre que la présence d’Eurydice magnifie. Ainsi vibrant d’amour pour elle, il acquiert la capacité surnaturelle de pénétrer dans les Enfers.

Silence… et acceptation. Cette approche d’Eurydice peut nous faire envisager que, dès le départ, elle accepte son destin. Le jour même des noces, nous dit Ovide, il n’y a pas eu de bons augures ni de vraie célébration car les paroles consacrées n’ont pas été prononcées par Hyménée.

Dans les récits fondateurs du mythe, à aucun moment elle ne se rebelle : ni dans sa première mort, ni même à l’instant de sa seconde mort où définitivement, cette fois, elle est reprise par l’hadès. Elle s’estompe, s’évanouit... mais ne se révolte pas. Nous le constatons même dans la parole que Virgile lui a donnée brièvement : la protestation est si faible qu’elle en devient question sans réponse. Elle « tend des paumes sans force ».

Un texte contemporain de Virgile (Culex de l’Appendix Vergiliana, vers – 40) dit aussi l’obéissance silencieuse d’Eurydice et dénonce l’impatience d’Orphée : « Elle qui n’avait que trop éprouvé la sévérité des Mânes, suivait le chemin prescrit ; elle ne retourna point les yeux vers l’intérieur, ni n’anéantit, en parlant, les dons de la déesse. Mais c’est toi, plus cruel, ô cruel Orphée, qui cherchant à l’embrasser, violas les ordres divins. »

Eurydice l’acceptante, féminin du silence intérieur, du don total. Tout donner, tout aimer, vivre sa mort, sa descente, en espérer la remontée sous la guidance d’Orphée, lâcher cet espoir et vivre sa seconde mort en sachant qu’elle est définitive. Véritablement ‘vivre sa mort’ car elle entre, pleinement consciente, dans le processus qui la fait disparaître aux yeux d’Orphée et du monde ; présence au présent, adhésion à l’instant. Elle est accomplie en tant qu’animad’Orphée, d’Orphée qui accomplit lui aussi son destin, sa légende, pour devenir un mythe d’une puissance toujours opérante.

Si nous la rencontrons aujourd’hui avec autant d’intérêt, voire de passion, chez les artistes qui la célèbrent, c’est qu’elle-même, par son âme, son être subtil, a accompli une véritable ascension au sens où elle est céleste à jamais. Présente, elle l’est quand Virgile ou Ovide témoignent d’elle, présente elle demeure.

Initiation

J’ai donné à cette intervention le titre « initiation et transgression » : une initiation est le processus selon lequel on transmet et selon lequel on reçoit. Elle procède d’un accompagnement plutôt que d’un enseignement, car elle n’est possible que lorsque la personne initiée est prête à laisser émerger quelque chose de nouveau en elle. Cet accompagnement est aussi, souvent, l’inscription dans une reliance à un groupe partageant une même orientation de pensée, un certain savoir et, surtout, une pratique commune. Ici, ‘pratique’ est à entendre au sens d’expérimentation complémentaire à la pensée. Très souvent, un rituel acte cette étape essentielle et transformatrice. L’initiation est inséparable de la notion de ‘passage’. En référence à elle, existe un avant et un après, non seulement pour l’initié(e) mais également pour le groupe qui l’accueille, en son compagnonnage par exemple. Elle est une étape de vie et peut être précédée ou suivie d’autres initiations. Avec chacune d’elles, s’inscrit plus profondément une sorte d’adieu au vieux monde en soi pour aller vers la suite du chemin, accomplir un destin, une individuation selon le terme psychanalytique désignant, chez Carl Gustav Jung, un processus de prise de conscience de l'individualité profonde.

Des initiations, Orphée en a reçu de multiples, déjà par sa naissance extraordinaire en tant que fils d’un roi et d’une muse. L’initiation au monde divin s’est faite dès sa naissance par la filiation spirituelle reçue d’Apollon.Voyageur, il est initié aux mystères de Samothrace et à ceux d’Osiris en Egypte. Lui-même est initiateur : sur la nef Argo, construite avec les chênes des bois de Dodone qu’il a en-chantés, il donne aux rameurs la juste cadence, calme les flots, apaise ses compagnons, les protège des Sirènes et les initie aux mystères de Samothrace.

Par sa capacité exceptionnelle à faire mouvoir le Cosmos par sa voix et sa lyre, il est naturellement initié aux mystères de l’Harmonie qui le régit. C’est donc qu’il ‘est mouvement’ pour pouvoir entrer en relation subtile avec l’univers. Quand les oiseaux et les animaux sauvages viennent à lui, ce n’est pas par captation, mais par harmonisation. Participant à l’accord, tout est ensemble, ajusté, en écoute, tout est en paix.

L’initiation suivante est celle de son amour pour Eurydice. En elle, il rencontre son ‘face’ à ‘face’, sa résonance à la fois distincte et de même fréquence. Un face-à-face qui rapidement va être interrompu par la mort d’Eurydice. Orphée, demi-dieu et donc promis à la félicité, habitué à générer l’harmonie, célébrer la vie et la beauté, ne peut accepter que la Mort lui ravisse celle qui est devenue l’autre part révélée de lui-même, son vivant et inconditionnel miroir, acquis, aimant. Il y a quelque chose de Narcisse et Écho dans ce ‘visage-à-visage’ de créatures qui ne sont pas, ou pas seulement, humaines.

Transgression

La flamme divine d’Orphée lui permet de recevoir plusieurs initiations et, par là même, lui donne de pouvoir les transgresser : il enfreint déjà la coutume en étant absent lorsqu’Eurydice est poursuivie par Aristée et meurt, le jour même de leurs noces. A sa mort il rompt aussi la règle des demi-dieux en ne rejoignant pas, sans elle, les îles élyséennes où ils séjournent après leur trépas.

Transgression surtout, lorsqu’en entrant dans les Enfers, il outrepasse un interdit absolu. Dans la mythologie grecque, très peu de héros y ont pénétré, aucun de son plein gré : Héraclès, quand, couvert de la peau du lion de Némée et pour le dernier de ses travaux (forcés, puisqu’il y a été condamné par la Pythie et mis au service d’Eurysthée), il descend maîtriser et capturer Cerbère, effrayant le passeur Charon et libérant Thésée au passage ; Psyché à laquelle Artémis, par jalousie et sous le prétexte d’entretenir sa beauté, enjoint d’aller aux Enfers chercher un flacon ; Perséphone elle-même, qu’Hadès a enlevée pour l’épouser, enjeu d’un contrat entre lui et Déméter, et qui passe une moitié de chaque année dans les abîmes. Un autre héros, Ulysse, ne se rend pas dans les lieux infernaux mais en convoque les âmes du devin Tirésias et d’Achille, grâce à la magie de Circé.

Parmi les héros transgresseurs auxquels il s’apparente, Orphée est de ceux qui ignorent la séparation entre le monde des morts et celui des vivants et le seul à le faire pour sa bien-aimée. Il est aussi celui qui ne parvient pas à respecter sa promesse. Nous l’avons dit, il se place dans une posture plutôt originale, celle d’un héros anti-classique, un héros d’un genre nouveau qui révèle un archétype masculin autre, et dont l’empreinte traversera les siècles.

Potentiellement, transgresser est créer une ouverture, pour le meilleur ou le pire. Qu’il gagne ou qu’il perde, Orphée ouvre, franchit seuils et limites! En cela, le mythe d’Orphée est l’une des plus proches représentations symboliques de l’artiste. L’artiste authentique est celle-celui qui peut tout remettre en question, passant de moments de grande inspiration, où tout est donné, à d’autres où tout est retiré, comme dans une partie perdue. Grandes oscillations, rythmes du Vivant. L’artiste affirme et doute, descend dans ses enfers, voit autrement l’art, lui-même et le monde, remonte en secousses brutales... L’intranquillité est son état intérieur.

Et Orphée se retourne…

Lorsque, grâce à l’accord obtenu des dieux chthoniens, Orphée remonte des Enfers pour guider Eurydice vers sa libération, que se passe-t-il en lui, qui le fasse se retourner et la perdre définitivement ?

Ce retournement peut-il être une véritable erreur, malgré le si crucial enjeu que représentent la vie d’Eurydice et l’unité qu’elle forme avec lui ? Virgile (Géorgiques, IV) présente l’acte d’Orphée comme un accès de folie : « Déjà, revenant sur ses pas, il avait échappé à tous les périls, et Eurydice lui étant rendue s’en venait aux souffles d’en haut en marchant derrière son mari (car telle était la loi fixée par Proserpine), quand un accès de démence subite s’empara de l’imprudent amant ». Amoureuse impatience : une sorte de démence particulière aux yeux des sages, la passion, le ferait-t-elle se retourner pour voir si Eurydice est bien là à le suivre pour être ramenée vers la lumière ? Peut-être.

Ovide (Métamorphoses, X) y voit plutôt de la peur : « Orphée, tremblant qu’Eurydice ne disparût et avide de la contempler, tourna, entrainé par l’amour, les yeux vers elle ; aussitôt elle recula, et la malheureuse, tendant les bras, s’efforçant d’être retenue par lui, de le retenir, ne saisit que l’air inconsistant. » Laisserait-t-il le doute s’immiscer en lui ? Doute de la parole de Perséphone qui pourrait avoir rusé pour garder celle qu’il est venu réclamer comme son bien ? Peut-être. Ou s’agit-il d’un acte manqué ? Comme l’écrit encore Paul Diel: « Seul un amour vrai et profond aurait pu inspirer à Orphée la maîtrise de soi, la force de ressusciter Eurydice ». Craindrait-il de se lier à jamais en ressuscitant Eurydice ?

Autre possibilité pour ce regard en arrière, où il nous faut revenir à l’interdit de Perséphone : pour Ovide, « Orphée du Rhodope la reçoit [Eurydice] mais avec elle aussi l’interdiction de porter ses regards derrière lui, avant d’être sorti des vallées de l’Averne ; sinon le présent sera vain. » (Métamorphoses X, 50). L’inexorable loi d’Hadès concerne à la fois Eurydice et Orphée ; et si nous relisons l’extrait précédent du Culex, elle est double : garder le silence, et garder le regard droit vers la lumière extérieure :« Elle […] suivait le chemin prescrit ; elle ne retourna point les yeux vers l’intérieur, ni n’anéantit, en parlant, les dons de la déesse. » Ou, dans une autre traduction :« Eurydice y consent : de l'enfer redouté, prévoyant les arrêts et la sévérité, suivant un tendre époux sous l'infernale voûte, d'un pas obéissant elle observe sa route. Elle se garde bien de détourner les yeux, de corrompre d'un mot un bienfait précieux : toi seul, cruel Orphée ! oui, toi seul qu'elle adore, si l'arrêt est barbare, es plus barbare encore ! Hélas ! pour un baiser tu violes ta foi, et trahis de Pluton l'inexorable loi ! Noble amour, qui devais trouver des dieux sensibles, et fléchir les enfers, s'ils n'étaient inflexibles». L’interdit ne porte pas sur le fait de se regarder l’un l’autre, mais de se retourner, de tourner le regard vers l’intérieur des Enfers qu’ils s’apprêtent à quitter et qu’ils n’auraient jamais dû voir. Ne pas regarder en arrière, ne pas voir ce que l’on ne doit pas voir du monde divin, se voiler la face… ces lois reviennent dans tous les récits où le secret, le non-dévoilement est récurrent. En se retournant, Orphée accomplit son destin mythique : humain et divin, il dépasse l’interdit et dévoile les mystères. Si cette dernière transgression est peut-être l’effet de son amoureuse impatience, elle acte un impressionnant et irréversible dévoilement pour l’humanité.

Orphée se retourne. Si l’on y songe, que serait devenue l’histoire d’Eurydice et Orphée sortis des Enfers, célébrant joyeusement leurs noces, vivant comblés et ayant ensuite beaucoup d’enfants ? L’adage dit que les gens heureux… n’ont point de légende !

Ce n’est pas le bonheur tranquille que cherche Orphée, habitué à l’exception depuis sa naissance. Ce n’est probablement pas cela non plus que cherche Eurydice, nymphe pour laquelle les projets humains ne sont probablement pas si motivants.

Mort et accomplissement d’Orphée

La seconde mort d’Eurydice signe définitivement la fin de la vie enchantée et radieuse d’Orphée. Avec elle, c’est une part de beauté pure, entière, qui est détruite, niée. Amoureux et veuf, inconsolablement, Orphée continue sa vie. « Que faire ? où porter ses pas, après s'être vu deux fois ravir son épouse ? Par quels pleurs émouvoir les Mânes, par quelles paroles les Divinités ? Elle, déjà froide, voguait dans la barque Stygienne. On conte qu'il pleura durant sept mois entiers sous une roche aérienne, aux bords du Strymon désert, charmant les tigres et entraînant les chênes avec son chant » (Virgile, Les Géorgiques, IV 500). Sa vie après la perte d’Eurydice, certains auteurs la disent définitivement chaste, quand pour d’autres il devient l’un des instaurateurs de la pédérastie, acceptant le désir mais refusant la souffrance liée à la perte d’une femme aimée. « Orphée s’était dérobé à toutes les séductions des femmes, soit parce que leur amour lui avait été funeste, soit parce qu’il avait engagé sa foi. Beaucoup pourtant brûlaient de s’unir au poète, beaucoup souffrirent d’être repoussées. Et ce fut lui aussi dont les chants apprirent aux peuples de Thrace à reporter leur amour sur de jeunes garçons » (Métamorphoses,X 80).

C’est par ce rejet des femmes que Virgile comme Ovide expliquent la mort d’Orphée sous le courroux des Ménades : « Les mères des Cicones, voyant dans cet hommage une marque de mépris, déchirèrent le jeune homme au milieu des sacrifices offerts aux dieux et des orgies du Bacchus nocturne, et dispersèrent au loin dans les champs ses membres en lambeaux. Même alors, comme sa tête, arrachée de son col de marbre, roulait au milieu du gouffre, emportée par l'Hèbre œagrien, "Eurydice !" criaient encore sa voix et sa langue glacée, "Ah ! malheureuse Eurydice !" tandis que sa vie fuyait, et, tout le long du fleuve, les rives répétaient en écho : "Eurydice ! " » (Géorgiques, IV 520).

Et, chez Ovide : « L'une d'elles secoue sa chevelure dans l'air léger : "Le voilà, le voilà, celui qui nous méprise !", dit-elle » (Métamorphoses, XI 7). Longtemps, elles mènent le combat d’une cacophonie furieuse contre l’euphonie de la musique orphique. Longtemps, le chant du poète apollinien affaiblit leurs traits, l'accord de la voix et de la lyre domine les pierres et tient envoûtées les forces dionysiaques de la nature. Mais les hurlements des Bacchantes finissent par couvrir les sons harmonieux : « alors à la fin les pierres ont pris la couleur rouge du sang du chantre qu’elles n’entendaient plus. » (XI, 18-19). « Il tendait les mains et alors pour la première fois, ses paroles restaient sans effet et sa voix ne touchait plus rien ni personne. Les femmes sacrilèges l'achèvent et, ô Jupiter, par cette bouche écoutée des rochers et comprise par les bêtes sauvages, son âme s'est exhalée et s'est éloignée dans le vent » (XI, 39-43).

Les membres du corps d’Orphée « gisent dispersés ». Sa tête tombée dans l’Hèbre est ainsi portée jusqu’à la Mer Egée. Sa lyre, emportée elle aussi, tant ils sont inséparables, et glissant au milieu du fleuve, fait entendre des plaintes auxquelles les rives répondent par les leurs. La tête d’Orphée, échouée sur un rivage de la Mer Egée, continue à dire, inlassablement, le nom d’Eurydice. Pour Ovide, le chant, la poésie d’Orphée survivent par sa lyre et sa tête échouées à Lesbos, haut lieu de poésie. La poésie est immortelle.

Aristée puis Orphée sont responsables des deux morts d’Eurydice : le masculin la tue deux fois. A l’inverse, le féminin tue Orphée lorsque la furie de femmes, Ménades grecques ou Bacchantes romaines, accomplit le diasparagmos des fêtes dionysiaques. Mort suppliciale à partir de laquelle la vie légendaire du chantre divin, accompagné en guidance inversée par l’âme d’Eurydice, fonde le mythe. Musique céleste contre discorde du bruit. Dans cette joute sans fin répétée entre Cosmos et Chaos on peut lire aussi ce terrible combat intérieur, l’affrontement symbolique de deux polarités : notre conscience apollinienne de l’individualité et notre sentiment dionysiaque de la reliance à l’ensemble. Le psychanalyste Giorgio Giaccardi (Cahiers jungiens de psychanalyse, 127, 2008) présente ainsi ces modes d’irruption du numineux : « Les êtres vivants saisis par Dionysos ne sont plus des individus et peuvent ainsi participer d’une énergie primordiale […] qui, parce qu’elle est inépuisable, peut aller jusqu’à sacrifier ses meilleurs éléments». Et la numinosité apollinienne est « vécue comme venant d’en haut, tant par le respect mêlé de peur qu’elle inspire que par ses aspects terrifiants. La créativité apollinienne exerce une fascination sur les humains par son caractère olympien et spirituel et elle surgit d’en haut et de loin quand elle frappe ceux qui la rejettent. » Il présente également plusieurs écueils : pour le premier, « en libérant temporairement les individus de leur moi, l’expérience dionysiaque satisfait aussi la tendance humaine à rejeter leurs responsabilités ». Le comportement d’Aristée en est une illustration. Et pour l’autre mode, « ce qui peut être fatal, ce n’est pas seulement de ne pas reconnaître Apollon mais c’est aussi le fait de s’y identifier de façon unilatérale ».

Cette version ancienne de la mort d’Orphée est la plus retenue par les poètes de l’Antiquité. Des versions alternatives content son suicide, causé par l’échec de sa remontée des Enfers. D’autres le disent foudroyé par Zeus : le citharède a révélé aux hommes les Mystères, passant outre l’interdiction des dieux de divulguer les vérités cachées aux humains, aux non-initiés. Il est châtié pour cette impardonnable révélation.

Par sa vision du mythe, Ovide permet ensuite à Orphée de retrouver Eurydice aux Enfers : dans son récit, alors qu’un serpent s’apprête à mordre la tête échouée du bien-aimé d’Eurydice, « Apollon paraît, et prévient cet outrage »,changeant le serpent en pierre : « ses mâchoires figées se durcissent, telles qu’elles étaient largement écartées. L’ombre d’Orphée descend sous la terre ; les lieux qu’il avait vus auparavant, il les reconnait tous ; il parcourt, en quête d’Eurydice, les champs réservés aux âmes pieuses, il la trouve, il la serre passionnément dans ses bras. Là, tantôt ils errent tous deux, réglant leur pas l’un sur l’autre, tantôt elle le précède et il la suit, tantôt, marchant le premier, il la devance ; et Orphée, en toute sécurité, se retourne pour regarder son Eurydice. » (Métamorphoses, XI 61-65). La descente à la rencontre de sa propre ombre, parachève dans le monde des mânes la réunification des deux parties du symbole qu’elle et lui recomposent à jamais.

Le supplice d’Orphée en fait un martyr (étymologiquement : témoin) de l’amour unificateur, par la beauté et la noblesse de la relation avec Eurydice dans la vie et la mort, en une quête absolue. Cocteau, commentant son Orphée, porte ce sacrifice à un niveau ontologique : « La Mort d'un poète doit se sacrifier pour le rendre immortel… »

A la fois Orphée et Eurydice, à la fois épopée et élégie

Orphée-dieu devenu homme rencontre cruellement la limite de son extraordinaire pouvoir de charme et d’harmonisation : dès que les sons de sa lyre et de son chant sont couverts par la cacophonie féroce des Bacchantes, dès qu’il n’est plus ‘audible’, il perd ce pouvoir. Alors, il rencontre la fragilité de l’humain, la difficulté à se faire entendre, lui dont le rôle est d’être pacificateur, harmonisateur. C’est dire l’actualité toujours vive de son mythe…

Il n’a pas vaincu la mort et n’a jamais cherché à le faire, mais seulement à différer celle d’Eurydice, pour que son épouse ne soit pas qu’une promesse de vie mais vie pleine et accomplie, ‘vie bonne’ comme disent les anciens grecs. Lui qui témoigne de l’Un, de la reliance cosmique, est paradoxalement bidimensionnel : en tant qu’incarné, il aime, chante la beauté, jubile, puis souffre l’inhumaine séparation par la mort d’Eurydice, ose tout pour la retrouver en bravant les dangers, risque tout, y compris les privilèges liés à son ascendance demi-divine et sa filiation apollinienne. S’il franchit les portes de l’Hadès, c’est avec la conviction profonde qu’en toute justice Eurydice doit être délivrée et rendue à la lumière, cette lumière dans laquelle il est habitué à être libre. L’amour pour son épouse lui apprend, dans une traversée d’intense souffrance, ce qu’est l’échec, ce qu’est l’expérience crucifiante de tout perdre. Déchu de sa confiance en lui, il meurt à son tour, harcelé par la fureur et mutilé, sacrifié par le chaos qu’il a repoussé tant de fois. Rien ne lui est épargné, à l’image d’Eurydice dont la jeune vie est cueillie par deux fois. Impitoyable sanction pour, peut-être, un regard d’impatience amoureuse… mais l’éternité leur est acquise par la seule force de leur rencontre.

Orphée-dieu, compagnon d’épopée des héros voyageurs, qui enchante et harmonise la nature. Orphée et Eurydice amoureux, qui descendent et apportent la lumière jusque dans les ténèbres. Orphée devenu homme, figure de la douleur dont la souffrance sera partout chantée.

Et, incessamment, Orphée poète.

Souffrance et gloire, élégie et épopée, la dualité d’Orphée est encore à lire comme une réflexion sur la poésie.

Orphée a au moins trois visages : l’amoureux, le poète, le prophète. Il est aussi chantre, magicien, aventurier, pacificateur, législateur, civilisateur, inventeur, médiateur, fondateur de culte, comme le présentent A. Béague, J. Boulogne, A. Deremetz et F. Toulze dans Les visages d’Orphée (1998). Et si nousconcevons Eurydice en tant que sa part de silence et d’écoute, émergent alors les deux reflets d’un même être, androgyne, complet. La seconde mort d’Eurydice signe l’entrée d’Orphée dans l’accomplissement de son Etre. Le miroir disparait. C’est probablement de ce moment crucial qu’émerge la création de l’orphisme. Car Orphée ressort transformé, unifié, des Enfers. Subtilement, l’initiatrice Eurydice, depuis leur rencontre et jusqu’au bout de leur aventure mythique, l’aidant à s’orienter, le guidant vers lui-même, vers son accomplissement et ce qu’il transmet aux humains, notamment à travers l’approche mystique à laquelle adhèrent les orphistes. Mais de cela je parlerai une autre fois…

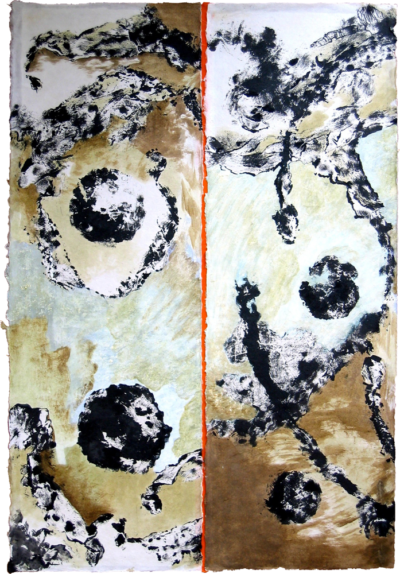

La Poésie dont Virgile nous dit allégoriquement l’immortalité, a besoin de la voix, de l’écriture, du trait, des formes, des images et des notes des artistes que les mythes inspirent et auxquels ils rendent un souffle vivifié. L’être ré-unifié ‘Eurydice-Orphée’, ambassade de la Poésie, infiniment !

Si ce mythe traverse deux millénaires par ses résurgences, artistiques essentiellement, c’est que son message porté aux humains est hautement opérant. Eurydice et Orphée, deux parts d’un même être dans sa complétude, rejoints par leur rencontre dans la toute lumière qu’ils emportent dans leur descente aux Enfers, au profond de l’ombre, et qui œuvrent en initiés au chemin d’éternité. Lequel, laquelle des deux messagers de l’amour absolu serait l’âme de l’autre ? S’il est toutefois une réponse, elle est intérieure et silencieuse à qui s’approche au plus près d’eux. Témoin de leur ascension, la lyre stellaire du musicien-poète que la nymphe inspire scintille pour longtemps encore…