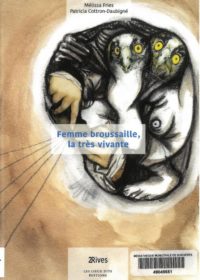

Patricia Cottron-Daubigné, Mélissa Fries, Femme broussaille, la très vivante

Deux univers cohabitent dans ce livre, celui des dessins de Mélissa Fries, et celui des poèmes de Patricia Cottron-Daubigné. La poète écrit à partir des oeuvres de l’artiste, pour dire l’enfermement, les gangues qui se défont.

Ce sont des dessins-collages qui “délivrent le savoir des nuits pierreuses”. Ainsi ces femmes à tête de chouette ou de hibou, aux grands yeux jaunes, enveloppées dans des vêtements amples, sombres et épais, semblent enfermées dans un carcan. Leur nature primitive, sauvage, veille, pourtant, et ne demande qu’à être révélée. Elles sont, au fond d’elles-mêmes, de “buissonnantes sorcières”, au fond d’elles-mêmes, des processus mystérieux se trament, dans un amalgame de noeuds et d’entrailles enchevêtrées. Tout cela macère, fermente.

La femme dont il est question dans ce recueil doit trouver “l’audace de défaire les gangues”, révéler sa vraie nature féminine, l’exposer à la clarté de la lune. Nous sommes en présence de la femme empêchée, entravée par le poids du passé, celui des traditions, du vécu personnel, du rôle que lui assigne la société. Cette femme empêchée réprime ses instincts vitaux. Pourtant, elle est une cathédrale qui s’ignore, et qui ne demande qu’à être révélée. Osera-t-elle dévoiler ses joyaux, ses vitraux de lumière ?

Patricia Cottron-Daubigné, Mélissa Fries, Femme broussaille, la très vivante, Les Lieux Dits éditions, 2020

Les poèmes de Patricia Cottron-Daubigné éclairent les oeuvres de Mélissa Fries.

Je viens du temps des retables

du temps des gargouilles grimaçantes

des broussailles et des griffes goulues

qui caressent jusqu’au sang

je parle à la lune de

nos ventres gourmands

nous

mères et filles

génitrices d’oiseaux

aux grands yeux

d’autre nom sorcières

femmes.

Le monde décrit par Patricia Cottron-Daubigné est un amalgame de bêtes, de chair, de sang. La femme au cri silencieux réprime le trop-plein en elle et dit : “les cieux ont coupé / ma tête”. Ce qui est entravé, empêché, c’est l’accès au plaisir. Alors, pour se réveiller à sa véritable nature, elle danse des danses nocturnes “avec des grenouilles dans les mains / avec des lézards dans la bouche / et parfois un sexe d’homme découpé”.

Il s’agit pour elle de retrouver une certaine légèreté, “l’écume des rires”, de “jouer dans le matin des écureuils / femmes plus vastes gorgées de ciel”, malgré les clous, les flèches, le poids d’une société patriarcale. Il s’agit de retrouver la douceur, la beauté du jour, les sourires, la sensualité, le plaisir, les caresses.

Je pose sur nos fesses

sur nos ventres d’amour

des entrelacs d’offrandes

perles et fruits sucrés

fauvettes diamantines

et baies sauvages

je prépare la cérémonie

la venue de la parole

celle des reines que nous advenons

l’une et l’autres toutes

Cette redécouverte du plaisir sensuel passe par d’autres femmes. Des textes plus courts dévoilent l’exploration du désir, les dentelles noires, le froufrou, l’ivresse des amours saphiques.

Pourtant, le chemin de l’éveil est long : “il faut défaire les clôtures / laisser les conquêtes / connaître les nuits / et s’avancer”. Il faut enlever les couches épaisses et accumulées, une à une. Pour, enfin, accéder à “l’enfance du monde / un nom de lumière / femme / sous sa robe / d’horizon”.