Davide Napoli, Le Lapsus de l’ombre

Davide Napoli dessine des mots avec une encre d'absinthe céleste. Sa poésie est le prolongement d'un geste ultime, celui qui mène à la disparition de toute trace, à l'évidement de toute parole. Comme ses encres noires dont le jet affirme la puissance de notre cécité, la gesticulation et la danse, ce que notre condition d'Humains a de beauté et de tragique, Davide Napoli écrit :

"Le lapsus de l'ombre est une ellipse irréversible d'un corps invisible "

Le Lapsus de l'ombre est un texte éminemment taoiste, poétique dans ce sens où la poésie est une recherche de l’immanence qui ne se situe finalement que dans la cessation du langage, dans son intégration totale. Davide Napoli trace les étapes de l’éveil à cette conscience de la cohabitation des contraires en toute chose. De cette imbrication entre une vie matérielle et une posture d’éveil, c’est-à-dire de cette rencontre entre l’horizontalité et la verticalité, de l’abscisse avec l’ordonnée, de la diachronie avec la synchronie, pour arriver à ce point qui fait que la poésie est poésie, qui est ce point précis qui ouvre à l’éternité ou au néant, ce qui est sensiblement la même chose. Dès lors ces polarités sont unies dans et par le langage, mais jamais énoncée, juste là, révélées dans toutes leurs dimensions ainsi qu’elles sont dans chaque parcelle du réel, près de nous qui ne les voyons pas.

Davide Napoli, Le Lapsus de l'ombre, éditions Unicité, 2020, 92 pages, 13 €.

La poésie de Davide Napoli est alors proche de ce que nous enseigne le Tao : tout est dualité, qui doit être dépassé, ou plus exactement uni, aplani, gommé, grâce à ce que certains appellent le point zéro, le milieu, l’endroit où les polarités du plus et du moins, du blanc et du noir, sont concomitants, existent simultanément, dans ce point focal de neutralité absolue, qui absorbe les contraires, et les réunit.

voix dans le corps, le corps voit

voce nel corpo, il corpo vedeje t'envoie dans l'ombre de ton geste, dans le pas de

ton souffle, dans le mur de ton silence...

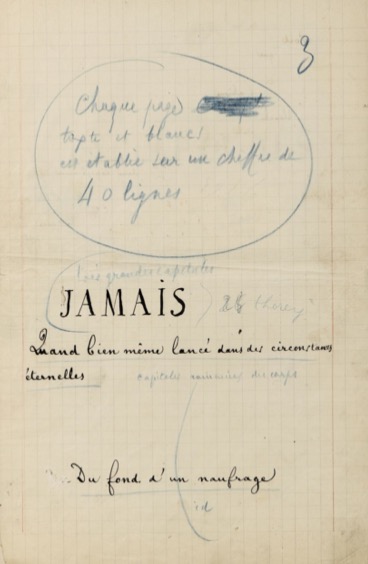

Le poète joue des typographie, des espaces et des ombres. Ses jets de mots éparpillés sur l'espace scriptural comme un souffle court évoquent tantôt la course du condamné qui cherche la libération, tantôt la révolte de l'Homme, qui alors s'extrait de sa condition, et affirme sa puissance.

l'absence garde son oubli

s'écrit sur la ligne

mur du souffle

il muro del soffio

Une langue serrée, concentrée et efficace, à la manière dont Michaux se tenait là dans la vitesse d'une parole libératoire. Il s'agit de tenter l'escalade de ceci, le langage, qui nomme et annihile en même temps. Il est ce phénomène qui permet de faire coexister la chose et son anéantissement. Il est également par nature duel, car le signe se décompose entre signifiant (la forme) et signifié (le concept). C’est donc un vecteur d’enfermement, la chose nommée étant d’une part immédiatement incluse dans l’ensemble conceptuel des choses de même catégorie, puis individualisée par l’occurrence à un instant T employée par le locuteur. Cet emploi qui est l’activation du mot dans un emploi particulier est empreint de subjectivité, et assujetti par le contexte.

C’est dire si nommer est réduire à des instances limitées toute chose. Mais, grâce à la poésie, le langage peut mener à cette dimension vibratoire qui permet une intégration des énergies de la matière, par-delà le mot. Le son même émis par le locuteur ouvre à des espaces où l’intégration de l’énergie de ce qui est se fait au-delà de toute langue. C'est cette musique de l'Univers, le silence, que tente de tracer Davide Napoli. Il cherche incessamment comment changer les mots en instances révélatrices de cette dimension illocutoire du langage, là où peut-être se trouverait une libération, un endroit d'avant la naissance, que convoque la présence de sa langue maternelle, l'Italien, qui vient clôturer et souligner, comme pour soutenir les poèmes. Davide Napoli traque les Lapsus de l'ombre, pour capturer la lumière, dans ces combinatoires, ou dans cette poésie qui ne cherche rien d'autre que l'aboutissement de toute trace, endroit et envers dans la même seconde dès lors gommée, tout comme dans ses encres, là où la traversée des couches sémantiques doit mener à l'anéantissement de l'anéantissement même.

le temps s'éteint à l'ombre de son accélération

le corps se détache de ses odeursle souffle plonge dans les interstices de la poussière

la caresse chuchote au sommeil

sans lumière