Le haïku francophone contemporain

Ces textes ont été diffusés en 2019-2020 dans l’émission « La pierre à encre », animée par Christophe Jubien, sur Radio Grand Ciel.

Le genre haïku a l’avantage d’ouvrir un espace littéraire au sein duquel le monde, l’être humain et la langue se retrouvent dans un rapport équilibré, chacun ne prenant que sa place, furtive, limitée.

Le genre a traversé les frontières du Japon, où il était né, au début du 20° siècle pour occuper le vaste espace interculturel de la planète. C’est sa modernité, il se partage et réunit. Il aiguise l’attention. N’allez pas croire que sa forme fixe minimale : 5-7-5 syllabes, un mot de saison, une césure, soit d’un autre temps et mène à la facilité, au contraire. Elle est un défi et un force.

Dans ces lignes, vous trouverez quelques éléments qui colorent la pratique francophone du genre, arrivé en France vers 1903, dans toute son activité aujourd’hui.

1. Retour au haïku, France, années 80

Trois poètes s’engagent dans l’écriture du haïku au cours des années 1980.

Patrick Blanche, né en 1950, s’approche du haïku en lisant « Journal des yeux », de Gary Snider, poète de la beat generation à San Francisco. Blanche publie ses premiers haïkus en 1980, dans la revue P.A.F, réalisée par Maurice Coyaud. En voici quelques uns :

Une fois de plus l’hiver

me trouve sans compagne

mais la montagne a des vallées profondes

Sur la route enneigée

Les pattes des moineaux semblent

encore sautiller

Après la pluie,

Le chant des oiseaux

Semble plus clair

Blanche vit dans la Drôme, a travaillé comme saisonnier ; sa figure semble proche du poète ermite. À une époque, il a fondé avec deux collègues drômois une école : « La voix.e du crapaud ». Il est intervenu à l’université, il a traduit des haïkus japonais avec Makoto Kemmoku. Et il a publié, entre autres, un livre de poèmes bilingues, au Japon : « Si léger le saule », dont voici un extrait :

Des années d’errance

ne demeure pas grand-chose

Le goût de la pluie

Premières cerises

On les vole au bord des routes

comme des gamins

Simple fait d’hiver

Couché sur des vieux cartons

un clochard : mort

Comme tous les midi

la nana au tatouage

s’en vient boire son coup

Alain Kervern, brestois, est né au Vietnam en 1945. Il a étudié et enseigné le japonais et affirme que les non-japonais ne peuvent comprendre et écrire des haïkus. Mais, il se trouvera emporté par cette vague du haïku dans les pays occidentaux et publie lui aussi des poèmes courts. Dans « Les portes du monde », aux éditions Folle avoine (1992) :

Les lampadaires s’allument

A voix basse

La marée monte

Il monte il monte

L’orage

Par les cages d’escaliers

Volée d’étoiles

Longuement vibre

L’horizon

Baiser

De la première abeille

Douleur au ralenti

Il désherbe une mémoire

∗

A la pointe du ciel

L’estafilade

D’une mouette

Il désherbe une mémoire

Plus longue que sa vie

Le buveur de silence

∗

Rendre au vent

Sa jeunesse

La fureur des chardons

Dialogues, 5 questions à Alain Kerven, 2009.

Kervern a traduit aux éditions Folle avoine un almanach de saison, saïjiki en japonais.

Jean Antonini, moi-même chers amis, né en 1946, découvre le haïku japonais dans l’anthologie de Maurice Coyaud : Fourmis sans ombre, éditions Phébus (1978). Je publie un premier recueil aux éditions Aube, région lyonnaise, en 1982 : Riens des villes et des champs.

Premier fauchage

la rouille de l’année

disparaît dans l’herbe

∗

Petit géranium rouge

mon tremplin matinal

en ce monde

L’univers est un grand mystère

dit-il en regardant

un carré de poireaux

∗

C’est l’automne

les balayeurs

ont du travail

Ce goût pour le haïku m’amènera à voyager et rencontrer de nombreux poètes, dont l’un, Max Verhart, hollandais, m’a publié le recueil « Hé ! géranium blanc », en trois langues.

Le géranium blanc

juste cinq pétales éclos

sur la fenêtre

∗

Trois tiges vertes, les yeux

glissent, montent, se posent, s’éparpillent

sur les pétales blancs

∗

Je cale les pétales

des taches blanches sur le ciel bleu

J’enfile mes deux yeux

La fleur blanche

elle en silence, je bégaye

la fleur blanche

∗

Et si la fleur meurt

vais-je mourir aussi, moi ?

Ensemble sous la terre

∗

N’oublie pas fleur nous

le monde s’évapore fleur nous

rester bien serrés

∗

Remplir sa vie whoops

des brassées de géranium

de la terre au ciel

2. L’intérêt pour une esthétique autre

Au tournant des années 2000, avec le développement des réseaux numériques et des messageries, la pratique du haïku va soudain rencontrer des amateur.es très divers. Touché.es par la forme courte qui s’échange facilement, ou par la puissante brièveté du poème japonais, ou encore par son exotisme et son esthétique singulière, chacun, chacune va se lancer dans l’écriture du haïku en développant des motivations différentes.

Allons d’abord au plus simple : le goût pour l’esthétique japonaise telle qu’on peut la lire dans les recueils de Philippe Bréham.

Silence de l’aube

Et de la neige qui tombe

Sur la neige

(Ce poème obtint le 1° prix d’un concours de haïku organisé par un quotidien japonais)

∗

Au-dessus des pins

Flotte une lune brumeuse

Thé dans la véranda

Dans le repos du soir

Je n’entendis plus rien

Excepté la montagne

∗

Devant le Fuji

Un photographe en extase

dépose l’appareil

L’auteur écrit en préface de Pins et Cyprès sous la lune, éd. Spiritualité Art Nature : « L’acte poétique, c’est tendre vers l’expression d’une réalité transcendée... c’est aussi aller au-delà de son ego vers l’intériorité profonde de chaque être. » Bréham recherche, à travers le haïku, une nouvelle forme de spiritualité.

Il en va tout autrement de Robert Davezies (1923-2007), prêtre, militant du combat anticolonial, membre du réseau Jeanson durant la guerre d’Algérie. Le haïku l’amène à décrire des scènes campagnardes avec empathie.

Cris des martinets

qui font des entailles

dans un matin de juillet.

∗

Petits pois coulant

de la vieille main

de Marie au fond d’un bol.

∗

Cheminant au bord du ciel

sur sa bicyclette

le facteur rural.

Vous ne cueillerez

jamais que des figues

sur votre figuier.

∗

Elle flotte, immaculée,

la culotte de gendarme

au ciel étendue

∗

Il neige. Au jardin

le vieil arbre mort

se couvre de fleurs.

Il tonne. Un navet

dans la main, une servante

fait le signe de croix.

Dans ces poèmes (tirés de L’eau & le vin, éd. Maspero), nul exotisme si ce n’est celui d’une vie campagnarde française.

Marcel Peltier, lui, fut professeur de mathématiques durant 38 ans en Belgique. Il commence à écrire des poèmes autour de l’année 2000. Par la suite, il cherche une formule poétique plus resserrée que le 5-7-5 : un poème de 7 mots maximum.

Crépuscule

Les choses se cachent

sans un bruit.

∗

Conversation prolongée

fond de bouteille

∗

Les éoliennes

voilées par la brume

Tremblements,

ses lèvres rêvent.

∗

Le jardin

recueille leurs voix,

Passereaux

∗

Près de la banque

des pissenlits.

La concision des poèmes de Marcel Peltier, tirés de Au creux du silence, éd. du Cygne, veut laisser le champ libre à l’imagination du lecteur.

Avec Pierre Courtaud (1951-2011), l’écriture du haïku rejoint celle de la poésie française contemporaine, dans ses aspects fragmentaire, instantané, effacé.

Faux marbre et cuir or

c’est écrire

sur un petit carnet made in Shangaï

∗

Sur le vent déjà ―

plus rien à dire

∗

Les haillons de la langue

et tout ce qui s’y cache

Aile non plus que feuille

Quel vent

les pousse à se ressembler ?

∗

L’instant de l’éveil

dans son désordre

lumineux

∗

Et blanche brume plutôt que fleur

là-bas-au-fond-du-champ-près-des-toits

bouclier se lève

Ces poèmes sont tirés de 33 Haïkaï des sites et autres modèles, éd. La main courante.

3. Le goût de la fondation

Dans l’histoire du haïku francophone depuis 1903, il y a eu des regroupements de poètes pour écrire (kukaï), des numéros de revue, des articles, des livres, mais la première association (type loi 1901) date d’octobre 2003. Elle est fondée par les D : Dominique Chipot et Danyel Py (« Les D sont jetés » est le titre de l’éditorial du numéro 1 de la revue GONG). Henri Chevignard participe à cette fondation, plus particulièrement semble-t-il, par sa collaboration à la revue de la nouvelle association : revue francophone de haïku. Les deux D se réjouissent que 50 personnes aient répondu à leur appel associatif, des belges, des canadiens et des français. C’est un moment historique, rendu possible par la structure même du haïku : une forme poétique fixe que chacun, chacune partage et qui rassemble donc ses pratiquant.es.

Parlons des fondateurs. Dominique Chipot, qui va remplir la fonction de président de l’AFH pendant 3 ans, puis fonder une autre association de haïku et contribuer à la traduction en français de haïkus japonais essentiels (l’intégrale des hokkus de Bashô, notamment) est sans nul doute le ferment actif de cette fondation. Il a découvert le haïku dans le roman « Oreilles d’herbe », de Soseki, et « il a choisi d’être dans ses haïkus un ‘passeur de sens’ en évoquant le banal sans être banal », écrit-il sur son site « Le temps d’un instant ». Voici quelques poèmes tirés de L’ignorance du merle (2011) et La boussole dans son vol garde le nord (2016) :

le merle recueille

des pétales de glycine ―

je peins le salon

∗

matin de printemps

et pourtant mon cœur me dit

que l’automne est là

Revue Gong numéro 26.

lui serrant la main

je comprends que son travail

n’était pas facile

∗

dans ce vol de corbeaux

matinal

je lis l’aventure

certains ont des avenues

lui

c’est une impasse

∗

n’écris pas de poèmes

laisse la lumière dessiner

ton carnet de voyage

∗

Passant

dans la rue des grands hommes

passés

Daniel Py indique dans GONG n° 1 qu’il a découvert le haïku au hasard de ses lectures sur les philosophies orientales, à l’adolescence. En 2002, il organise HCSC – Haïku-Concours-Senryu-Concours -, un groupe de discussion sur Internet qui permet, dit-il, de nouer des contacts chaleureux. Par la suite, il sera, durant plusieurs années, l’animateur du Kukaï de Paris et publiera plusieurs traductions de l’anglais de textes critiques sur le haïku, tendance plutôt zen.

Voici quelques haïkus tirés de « HAIKU » (2001) et « Galets sur la langue » (2004).

Une goutte de pluie

rebondit et pose 8 pattes

sur la table

∗

Nuit d’août ―

partageant la moiteur

avec les moustiques assoiffés

Association francophone de Haïku.

∗

Les arbres laissent

tomber à leur pied

leur robe de feuilles

∗

sur l’emplacement

du WTC, l’ombre

de tours voisines

le miroir

ne fait pas un pli ―

visage ridé

∗

elle regarde un livre

je lis dans son décolleté

l’unique ligne

∗

mouettes

portant l’histoire du vent

dans leurs ailes...

On peut lire Daniel Py sur son blog : http://haicourtoujours.wordpress.com/

Henri Chevignard écrivait dans le numéro 1 de GONG : « Gong ! Très simplement, c’est un impact, suivi d’une résonnance. Mais on saura aussi y déceler une image fugitive, imprimée sur la rétine ; un cri, que prolonge un écho ; une passante en allée, n’offrant plus que son parfum ; une cicatrice, témoignant d’une ancienne blessure... »

À ma connaissance, il n’a pas publié de recueil de haïkus, mais on peut lire ses tercets dans la revue GONG et dans les anthologies « Dix vues du haïku » et « Zestes d’orange » :

À l’aube

la profondeur des labours

Un reste de rêve

∗

Bol de thé

posé sur le parquet

Sentir ses cheveux

∗

Cohue du métro ―

sur ce manteau bleu marine

un cheveu blanc

Mon calepin vert

remplacé par un bleu

Premier gel

∗

Hall de gare

les trajectoires des voyageurs

autour du mendiant

∗

Un ciel d’encre

redessine la colline

Les champs labourés

∗

Train d’hiver

pénétrant dans un tunnel

odeur de mandarine

4. Le goût de la transmission - ateliers

La forme courte du haïku en a fait une forme poétique propre à être échangée et transmise. Ces échanges et ces transmissions ont pris deux formes : les ateliers d’écriture et les kukaïs. Abordons d’abord les ateliers d’écriture et trois poètes de haïku qui se sont illustrés depuis plus d’une dizaine d’années dans l’animation d’ateliers, souvent en direction des jeunes gens, dans les écoles ou les médiathèques.

Parlons d’abord de Jeanne Painchaud, poète canadienne qui vit à Montréal et qui a publié en 2015 le livre « Découper le silence – Regard amoureux sur le haïku ». Elle écrit que, « pour partager son enthousiasme pour le poème, elle a commencé à animer des ateliers d’initiation en 1997 ». « Quand je franchis la porte d’un atelier, mon objectif est toujours le même, dit-elle : mettre le feu à la classe ». Et elle cite le haïku d’un jeune garçon de 13 ans assez turbulent :

printemps

les plus belles fleurs

portent des mini-jupes

Voici quelques haïkus de Jeanne Painchaud, tirés de « Le ciel si pâle », éditions de La Lune bleue.

le ciel si pâle ce matin

douter même

de l’existence des étoiles

∗

lune pleine

poches vides

des soirs comme ça

∗

ces branches d’érables nues

autant de mains

tendues vers le ciel

∗

il veut passer la nuit

avec moi

le papillon de nuit

Jeanne Painchaud, Découper le silence, regard amoureux sur le Haïku, éditions Somme toute, 2015.

∗

regarder les nuages

les sentir glisser profondément

en soi

dans le tourbillon du soir

zigzaguent deux moustiques

premier baiser

Jeanne Painchaud a également médiatisé le haïku dans des dispositifs artistiques : pochoirs sur les trottoirs ou lanternes japonaises en médiathèque.

Isabel Asúnsolo, quant à elle, a commencé l’animation d’ateliers d’écriture de haïku comme éditrice de la maison qu’elle a fondée, avec Eric Hellal : les éditions L’iroli. Elle a publié plusieurs anthologies thématiques de haïku et des guides pour l’écriture, comme « Le haïku en herbe » (L’iroli, 2012), et aux éditions leduc : « Mes premiers haïkus pour bien grandir » et « La magie du haïku à partager avec vos parents ». Au cours de ses animations, Isabel Asúnsolo insiste particulièrement sur le fait d’observer les choses autour de soi durant des promenades d’écriture (ginko) et sur le fait de choisir le mot juste : un oiseau ? quel oiseau ? une pie, une alouette, un épervier, un moineau ? Elle habite à Beauvais et transmets l’écriture du haïku aux jeunes scolaires de la région des Hauts de France et d’ailleurs. Quelques uns de ses poèmes (Les carnets qui rêvent n°6) :

je mets une fleur

d’amandier dans sa paume

elle ouvre la bouche

∗

novembre

le couteau heurte le vide

de la meringue

∗

Isabel Asunsolo, Le haïku en herbe, L'Iroli éditions, 2012, 160 pages, 15€.

après son départ

je mets à griller au four

deux beaux poivrons rouges

∗

nuit de neige

au réveil mon dernier fils

me dépasse !

alerte orange

le rouge-gorge finit

mon Paris-Brest

∗

dimanche de Rameaux

la chatte Geisha mâchonne

le petit buis

Dans l’animation d’ateliers, Thierry Cazals est un maître planteur. « Il suffit parfois d’une graine plantée dans le silence pour que le monde se remette à sourire. » dit-il. Et son expérience d’animation, il la partage dans un livre qui vient de paraître à la maison cotcotcot éditions : « Des haïkus plein les poches ». « Ne cherchez pas de vagues idées dans votre tête, dit-il, partez de sensations vécues précisément. Un haïku est une invitation à sortir de notre bulle et reprendre contact avec la vie en direct. » Il cite ce poème :

Je marche

sur des feuilles rouges

un danger agréable

de Cédric, Collège, Clamart

Thierry Cazals incite les jeunes aspirants à prendre un nom de plume, comme ceux des poètes japonais : Bashô, c’est bananier ; Buson, Village de navets ; Issa, Une tasse de thé ; Ransetsu, Tempête de neige ; Chigetsu, Lune sage. Une façon de s’écarter de sa vie, de soi-même, pour mieux regarder.

Voici quelques poèmes de Thierry Cazals, tirés de «La volière vide », aux éditions L’iroli :

je ne sonne pas, ne frappe pas

cette porte

c’est elle que je suis venu voir

∗

les arbres parmi les maisons

et soudain

les maisons parmi les arbres

∗

le long de la voie ferrée

ignorant les horaires

les cerisiers fleurissent

∗

nuit d’insomnie

un à un les bourgeons

se défroissent

un homme

happé par le brouillard

rarement l’inverse

∗

cherchant à quatre pattes

une aiguille sous l’armoire

long jour d’été

∗

long hiver

je taille mon crayon pour mieux

ne rien écrire

∗

après le passage de la fanfare

je relis mes haïkus

avec suspicion

5. Le goût de la rencontre : kukaï

C’est en 2006, au Festival de haïku organisé à Paris par l’AFH, que le poète Seegan Mabesoone nous a expliqué comment se transmettait la pratique du haïku au Japon dans les rencontres (kukaï) de poètes sous la direction d’un poète expérimenté. Par la suite s’est créé le kukaï de Paris, avec Daniel Py, et le kukaï de Lyon, avec moi-même.

Dans une rencontre classique, chacun apporte 3 poèmes, les poèmes sont copiés sur différents papiers pour devenir anonymes et chacun lit l’ensemble des poèmes et retient les trois qui lui plaisent le plus. Au cours des lectures, on échange sur le poème, son intérêt, ses images, etc. Et l’auteur est appelé à se dévoiler et à évoquer l’écriture du texte. Puis, on relit les haïkus choisis et le nombre de voix obtenus. Le kukaï peut aussi se rapprocher de l’atelier d’écriture et on travaille le mot de saison ou la césure, ou autre chose. C’est un moment très convivial.

Aujourd’hui, il existe plusieurs dizaines de kukaïs en France, en Belgique, au Canada francophone, qui se réunissent régulièrement et font connaître leurs activités sur des sites ou des blogs. Parlons du kukaï de la ville de Québec, au Québec, puis de celui de Lyon, que je connais bien.

Le 5 septembre 2017, nous raconte Geneviève Rey dans la revue GONG n°61, pour la rentrée du Kukaï de Québec, le groupe a réalisé un ginko (balade-haïku) au cimetière-jardin de Mount Hermon avec un groupe de dessinateurs. Voici quelques uns des haïkus écrits, un par participant.es.

sur la pierre

un trait entre deux nombres

le temps d’une vie

Bernard Duchesne

∗

sous l’orme géant

devant la croix de granit

une jeune femme

André Vézina

∗

bruissement de feuilles

les arbres centenaires

défient la mort

Solange Bouin

∗

soldat de 18

à côté d’Anne de 39

amour éternel

Donna McEwen

∗

sous le grand pin

un ange de pierre

veille une stèle vierge

René Moisan

trois croix

côte à côte

la blancheur des lettres

Diane Prévost

∗

les grands pins

témoins stoïques

de tous ces chagrins.

Marianne Kugler

∗

une simple pierre

dans le gazon

elle avait vingt-sept ans

Geneviève Rey

∗

sur le banc

bouquet de fleurs fraîches

merci à la vie

Jean Deronzier

Et maintenant, une séance classique du Kukaï de Lyon, le 9 mai 2019, animée par Patrick Chomier : Le thème - « Pour sortir de la fascination de la vue, nous choisissons d’écrire deux haïkus non visuels. »

les bras tendus

à petits pas chercher la porte

dans la nuit

Christian Lherbier (4 voix)

∗

craquements d’os

au pied de mon lit

souris ou oiseaux ?

Béatrice Aupetit-Vavin (3 voix)

∗

Tintement

de la petite cuillère

sur le bol

Jacques Beccaria (2 voix)

∗

Mois de mai

l’odeur du gazon coupé

Solitude

Jacques Beccaria (1 voix)

froissée dans ma main

une feuille de menthe

odeur de vacances

Béatrice Aupetit-Vavin (3 voix)

∗

dans l’ombre chaude

dort le gros chat paisible

parfum de roses

Martine Mari (2 voix)

∗

A cinq heures

l’alarme incendie

Riz cramé

Danyel Borner (2 voix)

∗

elle m’annonce

la mort de son père

les cris du bébé

Patrick Chomier (1 voix)

6. Regards de femmes

Les quatre poètes considérés comme des maîtres de haïku au Japon sont quatre hommes : Bashô, Buson, Issa et Shiki. Pas une femme poète dans cette hiérarchie établie au pays du soleil levant. Et pourtant, dès le début du 18° siècle, une femme poète, Chiyo-ni, a réalisé une belle œuvre de haïkaï. Ses poèmes ont été traduits en français chez Moundaren et chez Pippa. Dans leur présentation de la poète, Grace Keiko et Monique Leroux Serres écrivent : « Chiyo-ni écrit sans chercher à copier les hommes et assume sa part féminine. » Cela aurait pu être un motif pour lui faire une place parmi les maîtres de haïku japonais. Mais la place sociale laissée aux femmes japonaises, encore aujourd’hui, ne le permet peut-être pas. Citons un de ses hokkus traduit par Keiko et Leroux Serres :

otoko nara hito yo nete min hana no yama

si j’étais un homme

dans la montagne en fleurs

je passerai la nuit

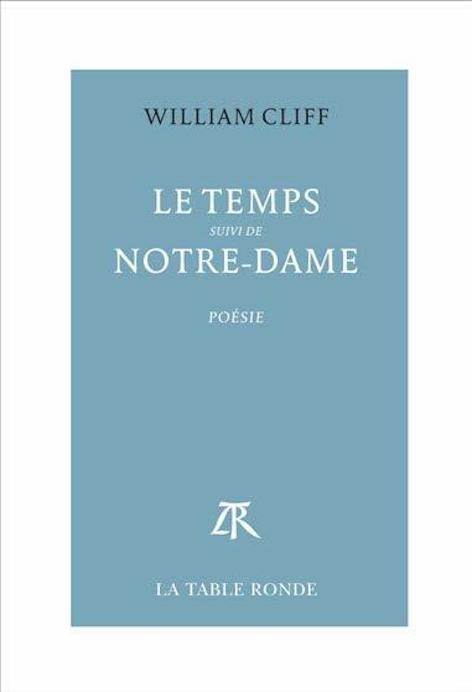

Dans l’espace francophone, par contre, les anthologies de haïkus écrits par des femmes n’ont pas manqué depuis les années 2000. Commençons par mentionner « Du rouge aux lèvres », une anthologie de haïjins japonaises réalisée par Makoto Kemmoku et Dominique Chipot, aux éditions La table ronde, en 2008. On y lira une quarantaine de poètes japonaises, depuis l’époque de Bashô jusqu’à aujourd’hui.

Mais les anthologies de poètes francophones ont pris leur part. La première est réalisée par l’auteure québécoise Janick Belleau, publiée par l’Association francophone de haïku et les éditions Adage en 2009 : « Regards de femmes ». En préface, Belleau évoque le mot « gynku » pour un haïku de femme. Et, elle décrit les thèmes abordés : la nature, bien sûr, le Je, l’amitié et l’amour, les relations mère-fille, le quotidien, le corps à soi, l’humour, la société, l’environnement. Elle se pose la question d’une écriture androgyne.

ma vieille amie

des étincelles dans les yeux

malgré les rides

Louise Vachon

∗

au chevet de ma mère

je retrouve mes gestes

de maman inquiète

Amel Hamdi Smaoui

∗

retour du marché

les bras pleins de légumes

et de pensées pour l’hiver

Nicole Olivier

la gastro de la petite

toute la famille y passe ―

lune de février

dorothy howard

∗

cinquante et un ans

il photographie toujours

ma nudité

Dominique Champollion

Un an plus tard, 2010, c’est l’éditrice isabel Asúnsolo qui publie aux éditions L’iroli « La lune dans les cheveux », 88 femmes plus un. Chaque auteure est présentée par un poème avec sa traduction en espagnol.

ton cœur

j’en ressens les secousses

sur mon ventre rond

Céline Larouche

elle berce sa poupée

sur sa poitrine naissante

la petite fille

Hélène Bouchard

dans le musée

elle admire les statuettes

aux seins pendants

Micheline Beaudr

En 2018, Danièle Duteil reprend le flambeau avec 127 femmes sous le titre « Secrets de femmes », aux éditions pippa. Duteil écrit en préface : « ... les femmes brûlent d’exister aussi en dehors de la vie domestique, si exquis leur foyer soit-il. »

Kobayashi Issa (Le goût des Hïakus).

lueur du jour

rêvant de maternité

je nourris les poules

Geneviève Fillion

photos de famille

sur le visage des femmes

le même sourire

Sophie Copinne

Retour de la neige

Mes règles à jamais

disparues

Monique Leroux Serres

Il faut encore citer « Sens dessus dessous », en 2018, où Choupie Moysan, Chantal Couliou et Régine Bobée publient le désir et les fantasmes féminins (assez proches des masculins) dans la collection Envolume dirigée par Igor Quézel-Perron.

Pouce levé

robe collée à la peau

l’auto s’arrête

Balade à vélo

seule dans le bois touffu

― rêver du loup

Nacre de ses dents

sa bouche entrouverte

Ah... ! m’y faufiler

A la prochaine fois.

7. Les revues francophones

La plus ancienne, parmi les contemporaines, est la revue papier GONG. Son premier numéro (couverture jaune, 32 pages, parution trimestrielle) fut lancé en octobre 2003 par Dominique chipot (directeur d la publication jusqu’en 2006), Daniel Py et Henri Chevignard. C’était le début de l’association française, puis francophone de haïku. « Les dés sont jetés. L’aventure commence. » écrivaient les deux D. Et Henri Chevignard, page 9 : « Gong ! Très simplement, c’est un impact, suivi d’une résonnance. » Le son, qui se propage plus lentement que la lumière dans l’air était privilégié dans le titre de la revue. Aujourd’hui, la revue en est à son numéro 67 (couverture orange, 72 pages), j’en suis le rédacteur en chef depuis 2007, avec le comité de rédaction : isabel Asunsolo, Danyel Borner, Geneviève Fillion, Sabrina Lesueur, Eléonore Nickolay et Klaus-Dieter Wirth. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Voici quelques haïkus du n°1 et du n° 67 :

soleil matinal ―

quelques corbeaux se partagent

les champs moissonnés

Henri Chevignard

l’étudiant en flûte

de ses volutes repeint

chaque matin les murs

Daniel Py

Crépuscule

Odeur enivrante

Du seringat par la fenêtre

Leslie Riard

déclin de l’été

les fourmis sur la glycine

soignent les pucerons

Dominique Chipot

blancs et légers

j’irais bien nager

dans les nuages

Béatrice Aupetit-Vavin

mars éteint

et rallume la lumière

― giboulées

Mireille Péret

Vous pouvez lire tous les numéros de GONG sur www.association-francophone-de-haiku.com.

En 2007, la revue numérique 5-7-5, revue francophone de haïku, est créée par Serge Tomé, sur son site web dédié au haïku depuis 1999 : TempsLibres. Cette revue, qui surgit à la fin de la revue papier canadienne Haïkaï, paraîtra trimestriellement de l’hiver 2007 à la fin 2010. Serge Tomé indique que chaque numéro sera coloré par un poète particulier. Meriem Fresson tiendra une rubrique haïbun régulière jusqu’à la fin ; et Daniel Py, une rubrique « zen contemporain et haïku urbain » épisodique. Damien Gabriels dirige le n°2, de nombreux intervenants se sont mobilisés. Cette aventure prometteuse durera peu de temps. Meriem Fresson y fera un travail important pour le haïbun francophone, qui se poursuivra dans « L’écho de l’étroit chemin », la revue de l’Association Francophone des Auteurs de Haïbun, créée et dirigée par Danièle Duteil, fondatrice toujours active de l’AFAH. Les numéros de 5-7-5 peuvent être consultés sur 575.tempslibres.org. Quelques haïkus du numéro 2 :

après l’averse

odeur de tisane

sous les tilleuls

Monika Thomas-Petit

dans le brouillard

même ma voix

disparaît

Philippe Quinta

la fourmi

emportée par la goutte d’eau

fin de l’été

Micheline Beaudry

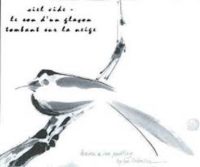

Ploc ! la revue du haïku est ouverte par Dominique Chipot en 2008. C’est la revue numérique de l’association pour la promotion du haïku, APH. Chaque numéro est réalisé par un poète différent : Olivier Walter, Francis Tugayé, Sam Cannarozzi, Christian Faure, Damien Gabriels, Hélène Phung. La parution, de 8 à 10 numéros par an au début, est à présent de 2 numéros par an. On peut y lire des haïkus et senryûs, des articles, des haïbuns, des notes de lecture. Voici quelques haïkus du n° 78, février 2020, réalisé par Hélène Phung :

soirée sans nuages

le bruissement des feuilles mortes

portées par le vent

Maria Tirenescu

sur la neige fraîche

chut !

l’ombre d’un nuage

Annie Chassing

eaux transparentes

entre les herbes la grenouille

somnole

Abderrahim Bensaïd-Sidi Kacem

Vous pouvez lire tous les numéros de cette revue sur www.100pour100haiku.fr

Signalons, pour terminer, la revue numérique dédiée au haïbun que l’on peut lire à association-francophone-haibun.com.

Buson (Le goût des haïkus).

8. Recherches universitaires

Dans les dix dernières années, les chercheurs universitaires s’intéressent au haïku : un premier colloque, « Le haïku en France, poésie et musique », est organisé à Lyon 3, en 2011, par Jérôme Thélot et Lionel Verdier. Il montre que la forme poétique japonaise traverse le domaine de la création en France, particulièrement en poésie et en musique.

« Le haïku fut pour beaucoup des poètes de l’après-guerre la chance inespérée d’un réinvention de la poésie française, la rencontre de cet ailleurs du discours,dans le congédiement de la pensée rhétorique et de la pensée logique, grâce à quoi parler poétiquement fut de nouveau possible, après tout.... Nul doute que s’il y a eu dans la langue française depuis cent vingt ans une découverte capitale, c’est bien celle-ci, - la découverte que les poètes ont faite du haïku. » écrit Jérôme Thélot. On perçoit la détermination de ce chercheur pour expliciter l’intérêt des poètes français pour le haïku japonais. Mais, dans ce travail, n’est abordé que ce rapport extérieur au genre poétique, un rapport critique, un rapport de confrontation, limité par l’existence de cultures différentes, marquées par la nationalité développée dans chaque pays.

C’est le cas emblématique de Yves Bonnefoy, qui écrit : « ...quelques poètes des XIX° et XX° siècle ont cru possible de recommencer, en français notamment, une pratique analogue à celle du haïku, et même ont estimé y avoir assez réussi pour s’approprier le mot. Ils regardent une fleur, disons une rose, comme ils imaginent que le poète japonais contemple la fleur de cerisier.

Mais quelle différence pourtant ! Dans le haïku, rien n’est isolable de rien, s’arrêter à quoi que ce soit serait séparer cet objet de l’attention, chose ou vie, du reste de ce qui est, dénouer la continuité de l’environnement naturel, et pour qui le ferait ce serait se couper lui aussi du tout, perdre ce bien, ce seul bien, par illusion que l’on peut exister par soi. La fleur du cerisier, si tôt défaite, c’est l’offre de méditer l’immédiat éparpillement, qui se doit d’être heureux, de l’être illusoire de la personne. »

Murakami Kijo (Le goût des haïkus).

Quand d’autres, comme Jean-Jacques Origas, rappellent la « vulgate du haïku » proposée par Akimoto Fujio (1901-1977) :

- Le haïku est un art mineur. Donc, si on ne réussit pas à faire de bons haïkus, c’est sans conséquence.

- C’est un poème bref. Donc, il ne faut pas faire un effort trop long.

- C’est un poème à forme fixe. Il y a toujours un cadre. Étant donné que nous avons dans l’esprit certaines impressions, certains mots, il faudra bien arriver à les mettre dans le cadre 5-7-5.

- Il faut toujours tenir compte du rythme des quatre saisons.

- C’est également le poème de l’aïsatsu, c’est-à-dire de la « salutation ».

Bref, ce sont des définitions tout à fait banales. Pourtant acceptons-les, ajoute Origas. Ces définitions constituent un rappel. À partir d’elles, réfléchissons.

The Haiku poems of Chiyo ni looked at in a new way, Une autre lecture des haïkus de Chiyo Ni.

Un deuxième colloque s’est tenu à Paris 3, en 2019, sous la direction de Muriel Détrie et Dominique Chipot : « Fécondité du haïku dans la création contemporaine. » Le premier colloque soulignait la partition entre « haïku » (genre poétique japonais) et « France ». Celui-ci entre directement dans l’exploitation de la forme poétique d’origine japonaise, acclimatée par des écrivains ou artistes francophones pour des raisons qui leur sont propres.

Muriel Détrie, maître de conférences en littérature comparée, souligne en ouverture la « forme simple » du haïku : « Comme toute ‘forme simple’, le haïku au sens où on l’entend aujourd’hui n’est pas une forme littéraire bien définie comme l’est le haïku japonais qui comporte des règles rythmiques (17 mores en 5-7-5), structurelles (deux partie distinguées par un kireji ou mot-césure), thématiques (emploi d’un kigo ou mot de saison) et esthétiques (voir les principes sabi, karumi, fueki et ryûkô, etc. utilisés par Bashô), mais il est d’abord et essentiellement défini par sa brièveté. La brièveté est ce qui a d’emblée frappé les premiers commentateurs occidentaux (de Paul-Louis Couchoud à Roland Barthes) et ce qui est resté comme la caractéristique fondamentale du haïku.... Dans tous les cas, c’est l’idée de brièveté extrême, de limite du langage, qui est perçue comme constitutive du haïku... »

Roykan, (Le gout des haïkus).

A partir de cette forme à la brièveté extrême, chaque intervenant étudie l’usage que chaque artiste ou écrivain fait du haïku. Par exemple, Magali Bossi, doctorante à l’université de Genève, étudie les « Haïkus de prison » publiés par Lutz Basmann, un des hétéronymes de l’écrivain Antoine Volodine. Dans ce livre, une succession de haïkus écrits par un prisonnier a pour tâche de rendre compte d’une guerre.

Le premier qui monde dans le wagon

a l’impression fugitive

qu’il est maître de son destin

Le deuxième à entrer

s’installe le plus loin possible

du trou à pisse

Le dernier qui monte là-dedans

regarde toujours on ne sait pourquoi

derrière son épaule

Ici, on voit bien que les haïkus sont devenus des éléments de narration, des fragments, qui n’ont plus grand chose à voir avec le haïku japonais, si ce n’est leur brièveté. D’ailleurs, on peut lire des poèmes tels que :

Le Japonais parle des cerisiers

pourtant dehors

la neige tombe.

Et malgré tout, un tel travail montre que la forme poétique du haïku peut intéresser bien des écrivains occidentaux, pour diverses raisons, peut-être ici en particulier parce que le haïku se situe à la croisée du narratif et du poétique.

∗∗∗

Voici donc un aperçu, non exhaustif bien sûr car le domaine est très dynamique, du monde du haïku francophone. C’est la petite taille du haïku, son équilibre entre l’humain, le monde et le langage, et son humour qui ont fait le succès de ce genre. Il constitue un véritable ferment poétique qui rassemble les gens et qui envahit l’espace.

Sur le site de l’Association francophone de haïku vous pouvez trouver beaucoup de liens pour prendre des contacts et beaucoup d’éléments pédagogiques pour se lancer dans la pratique de ce genre si souple, si proche de la nature et si propre à créer des rassemblements de poètes.