Eric Pessan, Photos de famille

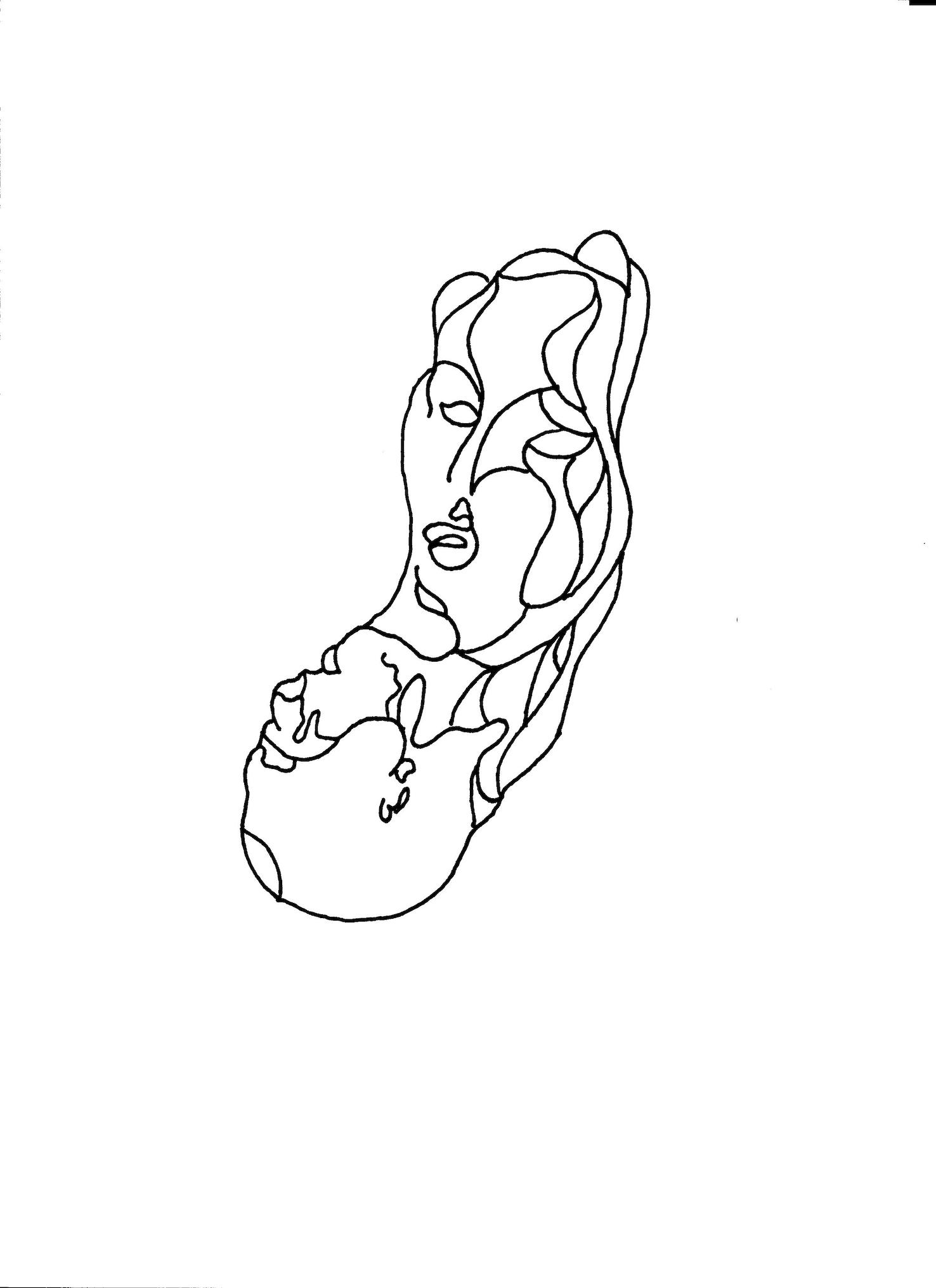

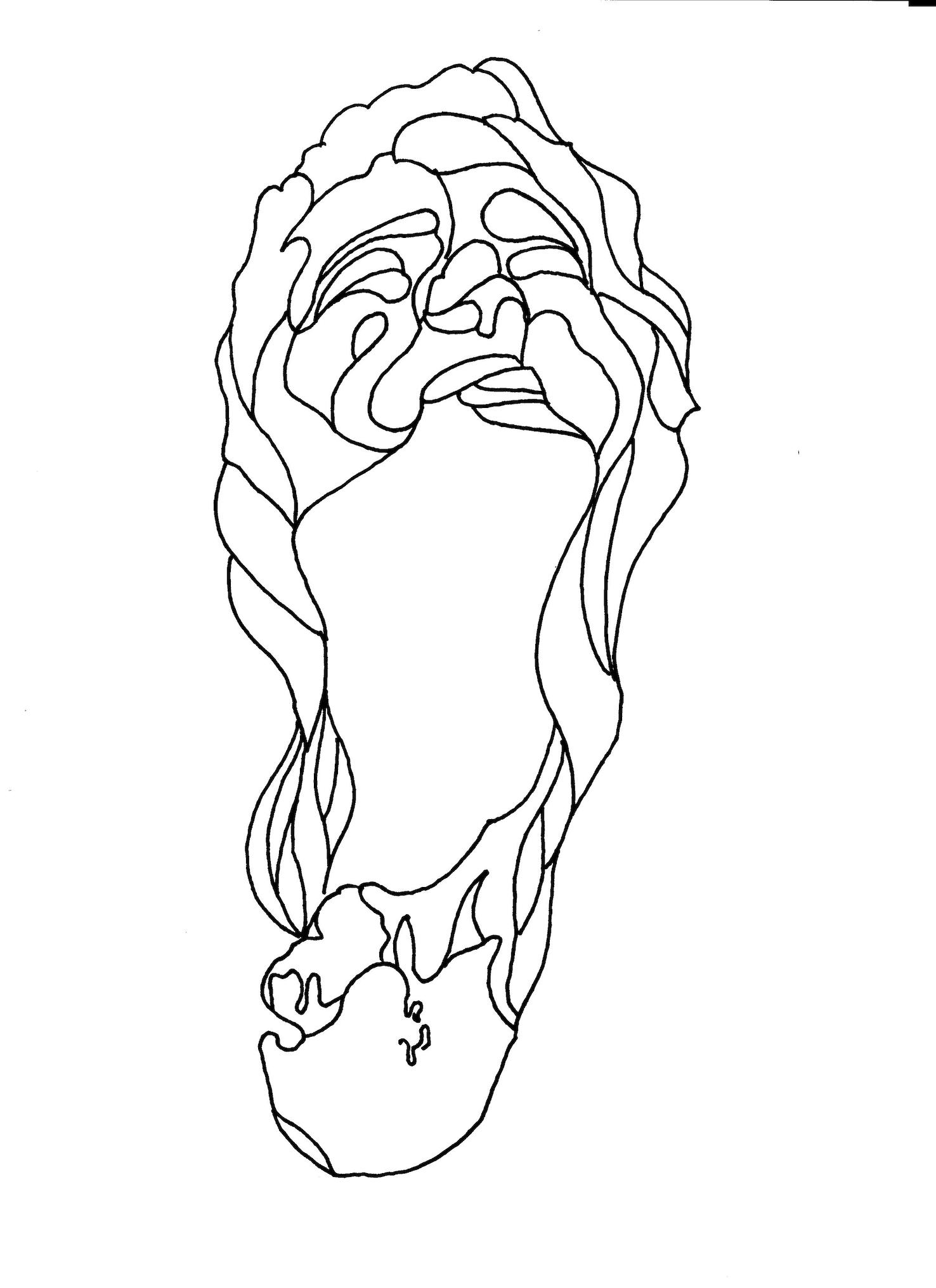

Même s’il cite, en exergue de son recueil, un extrait de« la chambre claire » de Roland Barthes – essai étonnamment pas vraiment dépassé par la technologie moderne et ses déviances narcissiques, nombrilistes, paradoxalement communautaires, Eric Pessan ne dévoile pas un passé qui a simplement été imprimé, qu’on peut donc voir, sans affect, sur lequel on projetterait éventuellement une souvenance plus ou précise, vu que nombre des poèmes constituant « photos de famille », si ce n’est tous, sont fictionnels, et que nombre des photos qui ont inspiré ces poèmes ne sont pas de l’auteur ou de ses proches.

Eric Pessan utilise la photo comme un romancier, pour y déceler l’histoire, ses personnages, et en cela le vécu, le ressenti, l’émotion – l’affect tout simplement ; mais il utilise cette fiction, basée ou non sur des faits réels, comme un poète le ferait, pour y repérer l’essentiel calfeutré derrière le détail faussement anodin.

L’auteur creuse, dans le flou gaussien ou de bougé, où tel visage est tronqué, tel corps de biais, plus que ce qui n’a jamais réellement dit.

le brouillard ne vient pas s’ajouter / il est la preuve que quelque chose manque

Eric Pessan, Photos de famille, L'œil ébouli, mars 2020, 120 pages, 14 €.

Il récupère des monceaux de soi, images ou sons, rêves ou espoirs, que tout un chacun bâtit dans le silence et le bruit d’heures apparemment insipides ; pourtant, elles ne sont en rien insignifiantes, elles encrent ces riens que l’on perd sans même s’en rendre compte, mais qui nous ont pourtant construits.

au fil du temps / j’ai perdu tant de choses que j’étais pourtant certain de garder à jamais.

Il faut alors affronter, en plus de ses pertes retrouvées, le poids de ce que l’on a été, ou plutôt cru être, et cette gêne, cette honte peut-être, de simplement d’affronter ces imperfections évidentes, inéluctables qu’une simple image du passé impose.

J’éprouve toujours la plus grande difficulté à regarder une photo de l’enfant que j’ai été

Honte ou sentiment plus trouble, équivoque, mêlé de joie et de peine, de nostalgie et de regrets, de remords et de colères rangées… même si, in fine, tout cela n’est que le passé, dont on se souvient, sourire un brin idiot affiché.

et un jour peut-être l’un d’eux les yeux brillants regardera ce vieux cliché et il trouvera con de se laisser émouvoir

Sourire qui, quelquefois, développe une forme de bonheur recouvré, certes totalement idéalisé, absolument fantasmé… la fameuse madeleine, mais au goût recomposé, et dont on n'a certes pas vraiment oublié la vérité, oui, bon… c’était bon, ce qui ne l’était pas, dans le fond !

déodorant suspendu au rétroviseur / qui me portait à l’estomac / que je porte maintenant dans mon cœur.

Il en va de même pour les gens, les hommes et femmes de notre famille, de notre clan… et même les ami-e-s… et pire encore les amours… ces êtres, fantômes, qui ont compté, un temps, fortement ; et dont, par la force du temps, ou la faiblesse d’un ego gommeur, on avait éludé la trace – lâches, un tantinet, oui, et alors ?

et aujourd’hui je souris / parce que sans cette photo /à vrai dire /je l’aurais totalement oubliée.

Et même ces êtres dont on n’a jamais rien su, de leur existence, de leurs choix, de leurs croix ; simples mouvements dans le statu quo momentané de nos vies, ou au contraire immobilités toutes relatives dans la course poursuite de nos heures.

Ces êtres rencontrés, croisés, vus, une seconde, un jour, un an ; rencontrés, croisés, vus, mais avec qui on n’a pas partagé le moindre instant, le moindre sentiment, absents à leur présence.

Ces êtres qui, en eux, avaient et auront à jamais les mêmes souvenances précisément imprécises, fondamentalement dispensables que nous ; mémoires a priori différentes, résolument complémentaires.

« et un jour ils mourront / et plus personne ne saura / ce qui se trouvait à l’emplacement de ce parking ou de cette galerie commerciale. »

La photo, alors, est l’art d’immortaliser l’éphémère, figer le fugace, fixer l’instabilité – cliché ? Non, évidence incontournable ! On sait que nous avons été là, que nous avons vécu, quand bien même il ne reste que l’essence physique de ce nous. L’image sans le son ; la vue sans la voie.

« sans la photo rien ne subsisterait de leur sillage »