Un premier épisode de la rubrique Ping Pong, paru en septembre 2016.

∗∗∗

Cette rencontre de traducteurs nous est offerte par Rome Deguergue. L’esprit de la rubrique Ping-pong, ouverte avec les poèmes israëliens de Gili Haïmovich, était inspiré par les nombreux échanges entre la poète et sa traductrice. Elle est tout à fait adaptée à cette proposition parvenue en avril dernier. On imagine sans mal la somme de travaux échangés et les amitiés traçant des lignes pacifiques sur un planisphère très crispé en ce moment. (É. P.)

l

Plan général de l’article :

1 - introduction de Rome Deguergue ; version originale japonaise + version anglaise indissociées, car Shizue est l'auteure des deux en association avec Soraya Umewaka pour l'anglais ;

version finlandaise ;

2 - version française ; version espagnole ; version roumaine ; version italienne ; version allemande.

“Trois poèmes de Finlande”

1.

1.1 Shizue Ogawa, angliciste, spécialiste de Keats, peintre, poète est née en 1947 sur l’île d’Hokkaido au Japon, où elle enseigna la littérature anglaise.

Une âme qui joue est le titre général regroupant une infinité de poèmes égrainés dans plusieurs volumes publiés à partir de 1999.

Les distinctions suivantes lui furent attribuées : le Grand Prix de l’Exposition Nationale Sakura pour ses créations au crayon pastel en 1963, le Grand Prix international « Antonio Viccaro » en 2011 et « The Gerard Manley Hopkins Society Award » en 2014. Shizue Ogawa est l'invitée de maints festivals de poésie : en Belgique, France, Irlande, au Québec, en Finlande (où elle a composé les trois poèmes qui font l’objet de cette parution) et prochainement en Roumanie.

Ces trois poèmes de Finlande ont été écrits par Shizue Ogawa dans sa langue maternelle, japonaise, traduits successivement en anglais par elle-même, assistée par Soraya Umewaka, puis de l’anglais vers le finlandais par Juhani Lindholm, toujours de l’anglais vers le français par Michèle Duclos, et de l’anglais vers l’allemand par Brian Keith-Smith ; du français vers le roumain par Manolita Dragomir Filimonescu ; à nouveau du français vers l’italien par Concetta Cavallini et enfin également du français vers l’espagnol par Letizia Moréteau Dejenne.

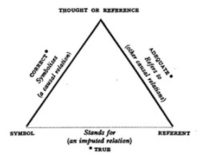

Soulignons une fois encore, qu’entre – création et perception – de celle-ci, et derrière chaque mot du poème résident : « une âme » mais aussi des états d’âme ; ce qui induit que tout traducteur doive s’introduire dans l’état d’esprit du texte de départ. Texte de départ ici écrit en japonais, mais co-traduit par l’auteure, Shizue Ogawa, assistée de Soraya Umawaka. Une garantie supplémentaire – sans doute pour y voir conservé cet état d’esprit introductif. Ce qui permettra ainsi au lecteur de s’introduire, même indirectement, dans l’original. Car il s’agit bien ici d’accueillir le « texte source » dans un nouvel univers linguistique, via un geste poétique d’une subjectivité écrivante[1] qui n’est pas « le calque de la littéralité du poème mais l’écoute du désir qui l’écrivit »[2]. Car, « il n’y a qu’une source, c’est ce que fait un texte ; il n’y a qu’une cible, faire dans l’autre langue ce qu’il fait »[3].

Nous tenons à remercier sincèrement les différents traducteurs – dont les succinctes biographies paraissent à la fin de leurs traductions – d’avoir consenti à livrer leurs travaux gracieusement, afin que la – polyphonie traductive – des trois poèmes de Finlande de Shizue Ogawa poursuive son essaimage planétaire, via la publication dans la revue en ligne, Recours au Poème, où divers articles et autres recensions à propos de la poète japonaise figurent déjà.

Rome Deguergue

∗∗∗

1.2 Trois poèmes

フィンランドの思い出 (I)

もし2本のペンを持っていたら ― ムックラの荘園

荘園の入り口に

いく本もの樫の木が立っていた

小径をたどると建物にいたる

ここはムックラ 妖精の都

木々の葉に住む妖精が

人々の声をいつまでも覚えている

妖精はいつしか訪れる人の名も覚え

たった1度の訪問客も

親しく名で呼ぶ

ああ 私にもし2つの魂があったら

ひとつはムックラの荘園の

湖のほとり

荷物を部屋に置き

湖のほとりを歩く

風はなく 波は影を作らない

対岸には 白く遊ぶ雲が映っている

だれもがここに立ち

あの妖精たちの不思議な命について考える

ああ 私に2本のペンがあったら

1本を岸辺に残してゆこう

荘園に集う人が

それを取り

ムックラの妖精と語ったことを

湖の砂に書きとめられるよう

°°°°°°°°°°°°°°°°°

Memories of Finland (I)

If I Had Two Pens ― Mukkula’s Manor

At a manor’s gate,

a myriad of oak trees stood tall.

I followed the path, reached the house,

Mukkula, a fairyland.

Fairies that live in an oak tree’s leaves,

never forget visitors' voices.

Fairies also naturally remember their names,

calling out visitors by their first names

even on their first visit.

Ah, if I had two souls,

I would leave one

at the lake side of Mukkula’s Manor.

I settled my baggage in my room,

walked along the lake.

There was no wind, no shadows from waves.

Silhouette of white playful clouds spread across the shore.

Everyone who stands here

thinks of the mysterious fairies' lives.

Ah, if I had two pens,

I would leave one at the shore,

people who gather at the manor,

can take that pen,

write down their conversations with fairies

on the lake’s sand.

Author's note: Mukkula is the name of a town located by Lake-Vesijärvi in Lahti, Finland.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

フィンランドの思い出 (II)

いち日

岸辺の砂は

冬 水とともにこおり

動きをとめる

浸食されずに

森の神話を聞きながら眠る

夏至に太陽は

赤いまま

湖のむこうに沈み

すぐそばから

朝日となって輝く

かもが数ひき 泳ぎ去った

私は しゃがんで砂をすくった

ひとにぎりの砂

砂は

私の故郷の砂よりも 目が粗かった

波が静かに 指のあとを消した

私はある思いにいたった

「私の精神は 不滅のままここに残る」

私の存在もまた 歴史のいち日を生きたから

この土地をこんなにも愛したのだから

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Memories of Finland (II)

A Day

Winter,

beach sand crystallizes with water

at a standstill

without eroding,

sleeps while listening to forest myths.

Summer solstice,

the sun stays red,

sinks behind the lake

nearby,

a luminous sun rises.

A couple of ducks drifted away.

I squatted, scooped sand,

just a handful,

it was coarser

than sand from my country.

The waves silently erased my finger traces.

My thought evolved,

"My soul will stay here eternally",

because my existence lived a historical day,

because my love for this land is so great.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

フィンランドの思い出 (III)

永遠の湖

荘園に集った人々の声は

まだ波間にたゆたう

さようなら

さようなら

日本のことばをくり返して

覚えようとした人

その人は「きれいな音だね」ともう1度言って

去っていった

私は湖をふり返り

別れを告げる

永遠の湖

別離は平凡な日常

出会いよりも容易に訪れる

荘園は暮れることのない夏の日に

無言でたたずみ

雛をかえす鳥のように

私たちの想いを抱き続ける

さようなら

きれいなことばだね

別れは出会いよりも

きれいだね

永遠に打ち寄せる波の音

私たちの声

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Memories of Finland (III)

Eternal Lake

People's voices echo in a manor,

still swaying on waves.

Sayōnara,

Sayōnara.

Someone repeated the Japanese expression,

tried to remember it.

He said, "The sound is beautiful",

he said that once more and left.

I turned around

and said my goodbyes

to "the eternal lake".

Parting is a daily routine,

easier to encounter than meeting.

The manor stands still, silent,

on summer days that never darken.

It continues to embrace our dreams

like a bird that hatches chicks.

Sayōnara,

it is a beautiful word.

Parting is

more sincere than meeting.

The waves' sounds and our voices,

eternal surge on the shore.

Author's note: Sayōnara means "goodbye" in Japanese.

From Stars ― A Soul at Play (IX)

Memories of Finland (I), (II), (III) were translated by Soraya Umewaka and Shizue Ogawa.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1.3 Version en finnois

Juhani Lindholm est traducteur et journaliste littéraire. Après avoir été un fervent activiste à l’université, il décida de débuter une carrière dans le journalisme. Il a traduit de nombreux classiques en finnois et influencé la culture littéraire au sein de diverses organisations, dont la société, « Eino Leino ». Il conféra en outre une grande impulsion à la – Réunion de la Biennale internationale des écrivains de Lahti –, manifestation attachée à porter la littérature finlandaise sur la scène internationale.

Muistikuvia Suomesta (I)

Jos minulla – olisi kaksi kynää

Kartanon portilla seisoivat

lukemattomat korkeat tammet.

Kuljin polkua, tulin talon pihaan,

Mukkulan satumaahan.

Keijut elävät tammien lehdissä

eivätkä unohda vieraiden ääniä.

Keijut toki muistavat myös heidän nimensä

ja puhuttelevat heitä etunimillä

jo ensi käynnillä.

Voi jos minulla olisi kaksi sielua,

niin toisen jättäisin järven rantaan

Mukkulan kartanon luo.

Vein matkatavarat huoneeseen

ja lähdin kävelylle pitkin rantaa.

Oli tyyntä, aalloilla ei ollut varjoja.

Leikkisät valkopilvet levittivät ääriviivansa vastarannan veteen.

Jokainen joka seisoo täällä

ajattelee salaperäisten keijujen elämää.

Voi jos minulla olisi kaksi kynää,

niin toisen jättäisin rannalle,

ja kartanoon kokoontuvat ihmiset

voisivat ottaa sen kynän

ja kirjoittaa keskustelunsa keijujen kanssa

rannan hiekkaan.

Muistikuvia Suomesta (II)

Muuan päivä

Talvi,

rannan hiekka jähmettyy veden alle

ja pysähtyy

eikä murene,

uinuu ja kuuntelee metsän tarinoita.

Kesäpäivänseisaus,

yhä punaisena aurinko

vaipuu järven taakse,

ja ihan vieressä

nousee taas loistamaan.

Muutama sorsa uiskenteli kauemmas,

minä kyykistyin, haroin hiekkaa,

kourallisen vain,

se oli karkeampaa

kuin hiekka minun maassani.

Ääneti aallot pyyhkivät pois sormieni jäljet,

ja mieleeni hiipi ajatus:

« Sieluni jää tänne ikiajoiksi »,

se oli historiallinen päivä elämässäni,

sillä niin paljon minä tätä maata rakastan.

Muistikuvia Suomesta (III)

Ikuinen järvi

Ihmisten äänet kaikuvat kartanossa

ja keinuvat vielä aalloillakin.

Sayōnara,

Sayōnara.

Joku toisteli japanilaista sanaa,

koetti muistella

ja sanoi: « Se on kauniin kuuloinen »,

sanoi sen vielä kerran ja lähti.

Minä käännyin

ja jätin jäähyväiset

« ikuiselle järvelle ».

Eroaminen on jokapäiväistä,

helpompaa kuin kohtaaminen.

Kartano on hiljaa ja liikkumatta

kesäisinä päivinä jotka eivät pimene.

Se syleilee yhä meidän uniamme

niin kuin lintu hautoo poikasiaan.

Sayōnara,

se on kaunis sana.

Eroaminen

on kauniimpaa kuin kohtaaminen.

Laineiden liplatus ja meidän äänemme

vyöryvät rantaan ikuisesti.

Tekijän huomautus: Sayōnara on « näkemiin » japaniksi.

∗∗∗

2. Ces trois poèmes de Finlande ont été écrits par Shizue Ogawa dans sa langue maternelle, japonaise, traduits successivement en anglais par elle-même, assistée par Soraya Umewaka, puis de l’anglais vers le finlandais par Juhani Lindholm, toujours de l’anglais vers le français par Michèle Duclos, et de l’anglais vers l’allemand par Brian Keith-Smith ; du français vers le roumain par Manolita Dragomir Filimonescu ; à nouveau du français vers l’italien par Concetta Cavallini et enfin également du français vers l’espagnol par Letizia Moréteau Dejenne

2.1 Michèle Duclos, maître de conférences honoraire, agrégée et docteur, a consacré son enseignement et sa recherche à l’université Michel de Montaigne de Bordeaux à la poésie britannique et irlandaise contemporaine. Sa recherche a porté essentiellement sur le poète Kenneth White à qui elle a consacré sa thèse et de très nombreux articles. Elle fut l’une des premières à traduire Shizue Ogawa, avec sa consœur, Jacqueline Starer.

Souvenirs de Finlande (I)

Si j’avais deux plumes – Le Manoir de Mukkula

Aux portes du manoir

se dressaient d’innombrables hauts chênes.

J’ai suivi le chemin, jusqu’à la demeure

de Mukkula, terre des fées.

Des fées qui vivent dans les feuilles des chênes

et n’oublient jamais les voix des visiteurs.

Naturellement, les fées se rappellent aussi le nom des visiteurs,

et les accueillent en les appelant par leur prénom

même lors de leur première visite.

Ah ! Si je pouvais avoir deux âmes,

j’en abandonnerais une

sur les rives du lac du manoir de Mukkula.

J’ai déposé mes bagages dans ma chambre,

j’ai marché le long des rives du lac.

Il n’y avait ni vent, ni ombre faite par les vagues.

Les silhouettes de nuages blancs joyeux s’étendaient sur la berge.

Quiconque passe là

ne peut s’empêcher de penser aux vies mystérieuses des fées.

Ah ! Si seulement je pouvais avoir deux plumes,

j’en abandonnerais une sur la berge.

Les gens qui se réunissent au manoir

pourraient prendre cette plume,

écrire leurs conversations avec les fées

sur le sable des berges du lac.

NdP : Mukkula est un faubourg de Lahti en Finlande, situé sur le lac Vesijärvi.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Souvenirs de Finlande (II)

Une journée

L’hiver,

le sable de la plage se cristallise sous l’eau,

s’immobilise

et sans s’éroder,

s’endort en écoutant les mythes de la forêt.

Au Solstice d’été,

le soleil devient rouge,

disparaît derrière le lac,

tout près,

se lève de nouveau et brille.

Quelques canards s’éloignèrent en nageant.

Je m’accroupis, pris du sable dans ma main

juste une poignée,

il était plus gros

que celui de mon pays natal.

Les vagues, silencieuses, effacèrent les traces de mes doigts.

Ma pensée bougeait,

« Mon âme restera ici éternellement »,

parce que mon existence a vécu un jour dans l’histoire,

parce que mon amour pour cette terre est si grand.

∗∗

Souvenirs de Finlande (III)

Lac éternel

Des voix résonnaient dans le manoir,

ondulant tranquillement sur les vagues.

Sayonara,

Sayonara.

Quelqu’un qui avait répété des mots japonais

et tenté de les retenir,

m’a dit : « Le son de ce mot est beau » ;

il l’a dit une fois de plus puis il est parti.

Je me retournai

et fis mes adieux

au « lac éternel ».

La séparation est chose habituelle,

elle est plus facile à faire que la rencontre.

Le manoir a retrouvé sa tranquillité, son silence,

en ces jours d’été qui jamais ne s’assombrissent.

Il continue d’étreindre nos rêves

comme un oiseau qui couve ses petits.

Sayonara,

est effectivement un beau mot.

La séparation est

plus belle que la rencontre.

Le bruit des vagues battant éternellement les rives du lac

n’est-il pas celui de nos voix ?

NdP : Sayonara signifie « au revoir » en japonais.

∗∗∗

2.2 Brian Keith Smith est germaniste à l’université de Bristol, Angleterre, spécialiste de Hugo von Hofmannsthal, (écrivain autrichien, l’un des fondateurs du Festival de Salzbourg) de peinture et de musique. Il a entre autres fait paraître : une anthologie des “Femmes poètes allemandes”, ainsi qu’un recueil de textes intitulé “Bristol Austrian studies”. Il écrit aussi de la poésie.

Erinnerungen an Finnland I

Wenn ich nur zwei Federhalter hätte – Mukkulas Herrenhaus

Vor den Herrenhaustoren

standen groß unzählige Eichen.

Ich ging den Pfad entlang, erreichte die Wohnstätte

Mukkula, Feenland.

Feen die in Eichenblättern wohnen

und niemals Stimmen der Besucher vergessen.

Naturgetreu gedenken Feen auch Besuchernamen,

rufen sie mit Vornamen an

sogar beim ersten Besuch.

Ach, wenn ich nur zwei Seelen haben könnte

ließ ich eine

auf den Bänken des Sees vom Herrenhaus Mukkula.

Ich setzte das Gepäck in mein Zimmer ab,

ging die Ufer des Sees entlang.

Kein Wind, keine von Wellen getriebenen Schatten.

Schattenriß von weißspielenden Wellen auf der anderen Seite des Ufers gebreitet.

Jeder, der hier steht,

kann nur an das Leben dieser rätselhaften Feen denken.

Ach, wenn ich nur zwei Federhalter haben könnte

ließ ich eine am Ufer.

Leute, die am Herrenhaus zusammenkommen,

könnten den Federhalter nehmen,

Gespräche mit den Feen auf dem Sand des Seeufers

aufschreiben.

Mukkula ist ein Vorort von Lahti in Finnland auf dem Vesijarvi See gelegen.

∗∗

Erinnerungen an Finnland II

Ein Tag

Am Winter

kristallisiert sich mit Wasser der Sand des Strandes,

hört auf zu regen

ohne sich auszuwaschen,

und schläft beim Zuhören den Sagen im Walde ein.

Bei der Sommersonnenwende

rötet sich die Sonne,

sinkt hinter den See nebenan,

steigt noch empor

und scheint.

Enten schwammen hinweg.

Ich bückte mich, nahm in die Hände Sand,

eine Handvoll.

Er war kiesiger

als bei mir zuhause der Sand.

Die Wellen löschten mir die Fingerspuren lautlos aus.

Dann dachte ich:

‘Meine Seele bleibt auf ewig hier’,

denn mein Dasein lebte einen Tag in der Geschichte,

denn meine Liebe ist zu diesem Land.

∗∗

Erinnerungen an Finnland (III)

Ewiger See

Stimmen hallen im Herrenhaus

noch wellenartig

Sayonara,

Sayonara.

Einer, der japanische Wörter wiederholt hat

und an sie zu erinnern versucht,

sagte mir: ‘Der Ton dieses Wortes klingt schön’,

sagte das Wort nochmals, dann ging er weg.

Ich drehte mich um

und sagte ‘Lebewohl’

zum ‘ewigen See’.

Abschiednehmen ist ein festgelegter täglicher Ablauf

einfacher als zu begegnen.

Das Herrenhaus steht schweigsam still

an Sommertagen die niemals verdüstern.

Es umschließt weitrer unsere Träume

wie ein Vogel ihre Kleine ausbrütet.

Sayonara

ist ja ein schönes Wort.

Abschiednehmen ist

schöner als Treffen.

Der Ton der auf Ufern ewigschlagenden Wellen

ist unserer Stimmen Ton.

Auf japanisch Sayonara bedeutet: ‘Aufwiedersehen’.

∗∗∗

2.3 Manolita Dragomir-Filimonescu est professeure de français au Collège National du Banat et à l’Institut Français de Timişoara, Roumanie, poète et traductrice, ainsi que membre de l’Union des Écrivains de Roumanie, de la Société des Poètes Français et de la SPAF. En 2015, aux éditions ArTPress de Timişoara, elle a fait paraître sa traduction en japonais / roumain du recueil poétique de Shizue Ogawa (via la traduction française) : « Une Âme qui joue ». Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, elle a réalisé un véritable pont culturel entre la France et la Roumanie avec des représentants importants de la poésie française.

AMINTIRI DIN FINLANDA (I)

Dacă aş avea două pene – Hanul lui Mukkula

La porţile hanului

se ridicau nenumăraţi stejari înalţi.

Am urmat drumul, până la casa

lui Mukkula, pământ cu zâne,

Zâne ce trăiesc în frunzele stejarilor

şi nu uită niciodată vocea vizitatorilor.

Desigur că zânele îşi amintesc şi numele vizitatorilor,

şi-i primesc chemându-i pe nume

chiar de la prima lor vizită.

Ah ! De-aş putea avea două suflete,

l-aş abandona pe unul

pe malurile lacului de la hanul lui Mukkula.

Mi-am pus bagajele în cameră,

am mers de-a lungul malurilor lacului.

Nu era nici vânt, nici umbră făcută de valuri.

Siluetele norilor albi, bucuroşi se întindeau pe ţărm.

Oricine trece pe-acolo

nu se poate opri să se gândească la vieţile misterioase ale zânelor.

Ah ! Numai de-aş putea avea două pene,

aş abandona una pe ţărm.

Oamenii care se adună la han

ar putea lua această pană,

să-şi scrie conversaţiile cu zânele

pe nisipul de pe malurile lacului.

Nota autorului: Mukkula este un cartier periferic din Lahti în Finlanda, situat pe lacul Vesijarvi.

∗∗

AMINTIRI DIN FINLANDA (II)

ÎNTR-O ZI

Iarna,

nisipul plajei se cristalizează sub apă,

se imobilizează,

şi fără să se erodeze,

adoarme ascultând miturile pădurii.

La Solstiţiul de vară,

soarele devine roşu,

dispare în spatele lacului,

şi foarte aproape,

se trezeşte iar şi străluceşte.

Câteva raţe se depărtează înot.

Eu mă ghemuiesc, iau nisip în mână

numai un pumn,

este mai mare

decât cel din ţinutul meu natal.

Valurile tăcute ştergeau urmele degetelor mele.

Gândul meu se mişca,

« Sufletul meu va rămâne aici pentru totdeauna »,

pentru că existenţa mea a trăit o zi în istorie,

pentru că dragostea mea pentru acest pământ este atât de mare.

∗∗

AMINTIRI DIN FINLANDA (III)

LAC ETERN

Răsunau voci în han,

ondulând liniştit pe valuri.

Sayōnara,

Sayōnara.

Cineva care a repetat cuvinte japoneze

şi a încercat să le reţină,

mi-a spus : « Sunetul acestui cuvânt este frumos » ;

el a mai spus-o încă o dată apoi a plecat.

Eu m-am întors

şi mi-am luat rămas bun

de la «lacul etern».

Despărţirea este un lucru obişnuit,

şi-i mai uşor de făcut decât întâlnirea.

Hanul şi-a regăsit calmul, liniştea,

în aceste zile de vară care nu se-ntunecă vreodată.

El continuă să ne îmbrăţişeze visele

ca o pasăre care-şi cloceşte micuţii.

Sayōnara,

este efectiv un cuvânt frumos.

Despărţirea este

mai frumoasă decât întâlnirea.

Zgomotuul valurilor lovind etern malurile lacului

oare nu este acela al vocilor noastre ?

Nota autorului : Sayonara înseamnă « la revedere » în japoneză.

∗∗∗

2.4 Concetta Cavallini est professeure de littérature française à l'Université de Bari, Aldo Moro, Italie. Elle est spécialiste de la Renaissance, en particulier des rapports entre France et Italie, ainsi que de Michel de Montaigne, auteur à propos duquel elle a publié deux monographies et plus de soixante articles et autres études. Elle poursuit également ses recherches sur Pierre de Brach et la poésie contemporaine, notamment celle d’Yves Bonnefoy.

Ricordi di Finlandia (I)

Se avessi due penne – La tenuta di Mukkula

Alle porte della tenuta

Si ergevano numerose alte querce.

Ho seguito il cammino, fino alla dimora

Di Mukkula, terra di fate.

Fate che vivono nelle foglie di quercia

E non dimenticano mai le voci dei visitatori.

Naturalmente, le fate si ricordano anche il nome dei visitatori

E li accolgono chiamandoli per nome

Anche durante la loro prima visita.

Ah! Se potessi avere due anime,

ne abbandonerei una

sulle rive del lago della tenuta di Mukkula.

Ho deposto i miei bagagli nella mia camera.

Ho camminato lungo le rive del lago.

Non c’era vento né ombra creata dalle onde.

Le forme delle nuvole bianche gioiose si allungavano sulla spiaggia.

Chiunque passi di là

Non può evitare di pensare alle vite misteriose delle fate.

Ah ! Se solamente potessi avere due penne,

ne lascerei una sulla spiaggia.

Le persone che si riuniscono nella tenuta

Potrebbero prendere questa penna,

Scrivere le loro conversazioni con le fate

Sulla sabbia delle rive del lago.

NdP :Mukkula è un sobborgo di Lahti in Finlandia, situato sul lago Vesijärvi.

∗∗

Ricordi di Finlandia (II)

Una giornata

L’inverno,

la sabbia della spiaggia si cristallizza sotto l’acqua,

si immobilizza,

e senza erodersi,

si addormenta ascoltando i miti della foresta.

Al Solstizio d’estate,

Il sole diventa rosso,

sparisce dietro il lago,

vicino,

si leva di nuovo e brilla.

Alcune anatre si allontanarono nuotando.

Io mi accovacciai, presi della sabbia in mano

Giusto un pugno,

era più spesso

di quello del mio paese natale.

Le onde, silenziose, cancellarono le tracce delle mie dita.

Il mio pensiero si muoveva,

« La mia anima resterà qui eternamente »,

perché la mia esistenza ha vissuto un giorno nella storia,

perché il mio amore per questa terra è così grande.

∗∗

Ricordi di Finlandia (III)

Lago eterno

Delle voci risuonavano nella tenuta,

ondulando tranquillamente sulle onde.

Sayonara,

Sayonara.

Qualcuno che aveva ripetuto delle parole giapponesi

E tentato di ricordarle,

mi ha detto : « Il suono di questa parola è bello » ;

l’ha detto una volta in più poi è partito.

Mi girai

E dissi addio

Al « lago eterno ».

La separazione è cosa abituale,

è più facile da fare che l’incontro.

La tenuta ha ritrovato la sua tranquillità, il suo silenzio,

in questi giorni d’estate che non imbruniscono mai.

Continua a stringere i nostri sogni

Come un uccello che cova i suoi piccoli.

Sayonara,

è effettivamente una bella parola.

La separazione è più bella dell’incontro.

Il rumore delle onde che sbattono eternamente sulle rive del lago

Non è quello delle nostre voci?

NdP : Sayonara significa « arrivederci » in giapponese.

∗∗∗

2.5 Letizia Moréteau est née en Argentine et réside en France, à la fois par amour et en mémoire de ses ancêtres français. Poète, écrivaine, traductrice, formée à l’Art Thérapie, elle fait de l’accompagnement : un art décliné en poésie.

Recuerdos de Finlandia (I)

Si tuviese dos plumas – La mansión de Mukkula

A las puertas de la mansión , una miríada de altos robles erguidos.

Me encaminé por el sendero hacia la morada de Mukkula, tierra de hadas.

Hadas que viven en las hojas de los robles,

Y jamás olvidan las voces de los visitantes.

Como es natural, las hadas recuerdan también el nombre de los visitantes,

Y los reciben llamándolos por su nombre,

Incluso cuando se trata de la primera visita.

Ah ! si pudiese tener dos almas, abandonaría una

En las orillas del lago de la mansión de Mukkula.

Dejé mi equipaje en mi habitación

Y caminé bordeando las orillas del lago.

No había ni viento ni sombras esbozadas por las olas.

Las siluetas de las juguetonas nubles blancas

Se extendían hasta la otra orilla.

Toda persona que se demora por aquí, no puede sino

pensar en las vidas misteriosas de las hadas.

Ah ! si pudiese tener dos plumas,

Abandonaría una en las orillas.

Así, los huéspedes de la mansión

Podrían transcribir con esta pluma sus conversaciones con las hadas

En la arena de las orillas del lago.

Nota del autor : Mukkula es una localidad de Lahti, Finlandia, a orillas del lago Vesijärvi.

∗∗

Recuerdos de Finlandia (II)

Un dia

Cuando llega el invierno,

la arena de la playa se cristaliza con el agua,

Se inmoviliza

Y, sin erosión,

Se duerme escuchando

Los mitos del bosque.

En el Solsticio de verano

El sol se vuelve rojo,

Desaparece detrás del lago,

A proximidad,

Se eleva de nuevo y brilla.

Unos patos se alejaron nadando.

Me incliné para recoger un poco

De arena en mis manos,

Sólo un puñado,

No era tan fina como la de mi país natal.

Las olas, silenciosas,

Borraron las huellas de mis dedos.

Surgió un pensamiento : « mi alma

Permanecerá aqui eternamente »

Porque mi existencia

ha vivido un dia en la historia,

porque mi amor por esta tierra es tan grande.

∗∗

Recuerdos de Finlandia (III)

Lago eterno

Un eco de voces de la mansión

Ondulando aún entre las olas.

Sayonara

Sayonara

Alguien que había repetido

Palabras japonesas e intentaba

Recordarlas, me dijo :

« El sonido de esta palabra

Es bellísimo »

Repitió la palabra una vez más

Y se fue.

Me di vuelta y dije hasta siempre

Al « eterno lago »

Despedirse es una rutina diaria,

Es más fácil que asistir a un encuentro.

La mansión recobró su quietud, su silencio

En estos dias de verano

En los que jamás anochece.

Su recuerdo continúa abrazando

Nuestros sueños

Como un pájaro protegiendo a sus pequeños.

Sayonara es realmente una hermosa palabra.

Despedirse es más bello que encontrarse.

El sonido de las olas latiendo eternamente

Entre las orillas contiene el sonido de nuestras voces.

Nota del autor : Sayonara significa « hasta la vista » en Japonés.

[1] Yves Bonnefoy, La communauté des traducteurs.

[2] Yves Bonnefoy, « Le Canzoniere en sa traduction », Conférence, printemps 2005, p. 376.

[3] Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Lagrasse, Verdier, 1999, p. 27.

Sources des trois précédentes notes : extraits de parutions de la professeure, Marcella Leopizzi, spécialiste du courant libertin du 17e siècle et de poésie contemporaine française.