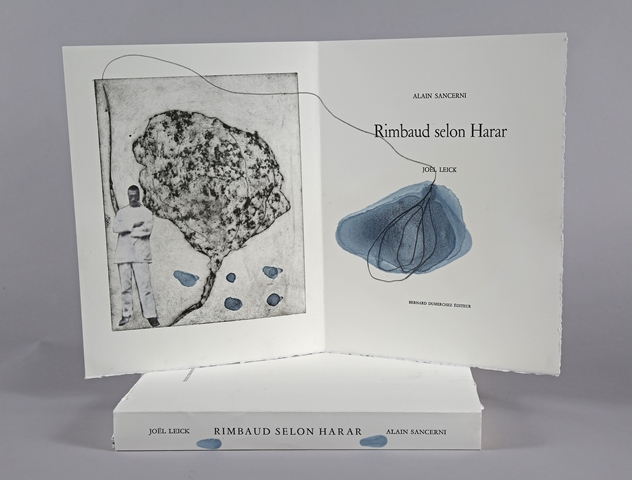

Le poète a toujours aimé collaborer avec des artistes. Il leur a consacré des essais1, a composé des poèmes pour accompagner leurs peintures, comme dans le tout récent Messager des arbres (L’herbe qui tremble, 2022) pour Ramzi Ghotbaldin. Il a aussi participé à un grand nombre de livres d’artistes qui ont donné lieu à une grande exposition à Lille, ainsi qu’à un très important catalogue2 constitué par Sabine Dewulf.

Ces dernières années, Caroline François-Rubino fait partie, avec Marie Alloy, Anne Slacik et Fabrice Rebeyrolle, des principaux peintres qui accompagnent le poète. À propos de Pour voix et flûte (Æncrages & Co, 2020), où ils étaient tous deux déjà associés, il remarquait : « Pour valoriser les couleurs qu’elle préfère, les plus fluides, celles des passages, elle emploie volontiers le calame, ce fin roseau qui a servi jadis à l’écriture, ainsi nous fait-elle voir les "frais et blêmes éclats" de "l’aube d’été" chère à Rimbaud, mais voir la lumière, ici, c’est l’entendre, interprétée par la flûte de l’Iran, le ney, cet autre roseau. / Avec Caroline François-Rubino, peinture est musique. »

Peinture et musique, flûte et calame, sont de nouveau très présents dans Un art à l’air libre :

"Oui", dit la flûte

ou le calame

taillé dans un roseau.

Si les flûtes qui paraissent dans les poèmes de Pierre Dhainaut se révèlent souvent orientales, elles peuvent être aussi de bois pour les flûtes à bec chez Jean-Sébastien Bach, ou de métal et traversières. Orientales ou occidentales, ce sont celles de l’âme, elles matérialisent visuellement le souffle du musicien. Le « oui » est inséparable de l’« ouïe » du poète.

Dans L’Air et les Songes (Corti, 1943), Gaston Bachelard affirmait : « L’homme est un "tuyau sonore". L’homme est un "roseau parlant". » Il précisait : « Le vers est une réalité pneumatique. Le vers doit se soumettre à l’imagination aérienne. Il est une création du bonheur de respirer. » Cette concentration sur le souffle nous relie aux vents du cosmos.

Dès le premier vers d’Un livre d’air et de mémoire (Sud, 1989), Pierre Dhainaut interrogeait : « Au vent que faut-il dire, au vent qui erre ? » Il affrontait alors la « nuit du non ».

On trouve une réponse en action dans un Sonnet à Orphée d’un poète cher à Pierre Dhainaut, Rainer Maria Rilke : « Respirer, invisible poème ! » Et Rilke poursuit : « Entrez de temps à autre, ô vous les tendres, / dans ce souffle d’air qui ne vous veut rien, / laissez-le se fendre au long de vos joues, / derrière vous il tremble, à nouveau un.3 »

L’« un » que cherchent les « tendres poètes », c’est encore la possibilité, ou la volonté d’accepter, de dire « oui ». Le premier poème de Voix entre voix (L’herbe qui tremble, 2015) affirme « la passion d’acquiescer, de comprendre », deux verbes infinitifs a priori oxymoriques. Le second, « comprendre », pourrait plonger dans une nuit sans espoir d’aube. L’angoisse n’est jamais absente des livres de Pierre Dhainaut, le « oui » doit se gagner. Le chemin du poète mène-t-il vers le non-savoir ? Il s’écrit de différentes façons :

Variante : Nous progressons

dans l’ignorance,

nous rejoignons les sources.

Ce non-savoir est exigeant, et le « je » s’efface devant les pouvoirs attendus du poème :

Ce que nous ne savons pas dire,

nous aurons foi dans le poème,

il le dira pour nous.

L’un des textes présente une fleur qui « résiste à tous les vents » ; « tu en as l’image en ton cœur », est-il écrit :

si tu la cueilles, prends garde,

elle ne survivra

que si tu lui ressembles,

bleue, rayonnante.

Cette fleur trouvée en soi, toujours cherchée, rappelle l’objet de la quête de Henri d’Ofterdingen dans le roman éponyme de Novalis. L’une des épigraphes de Poème commencé (Mercure de France, 1969) était empruntée au poème « Transfiguration », de Georg Trakl : « Fleur bleue qui chante bas dans la pierre fanée.4 » Le poème sombre de Trakl retrouvait ainsi la fleur rêvée de Novalis. Sans doute le poète autrichien réalisait-il ici une hyperbate5 en rejetant « fanée » en fin de phrase, mais on peut toujours imaginer une pierre-fleur. La fleur bleue de Novalis, symbole de la connaissance, figure aussi l’amour éternel.

Les limites du poème reculent grâce aux vers en expansion par des enjambements signifiants qui miment la découverte (la conquête) par le regard, l’écoute, les sensations. Les termes « front » et « pierre » deviennent équivalents quand la main suit les contours de l’un ou de l’autre, l’harmonie s’établit par le geste (caresser). L’alliance est restaurée, c’est peut-être l’enseignement de ce livre, elle s’accomplit par la complémentarité de la peinture et du poème.

L’aquarelle, par sa vertu bleue ici, révèle qu’un geste léger de dispersion peut signer à sa façon des retrouvailles. « [C]ontre » et « avec » se trouvent réconciliés car rien n’est définitif, le mouvement, le « relais », est infini et culmine dans l’union de la main et du visage – on sait que le mot « visage » est devenu, dans les livres de Pierre Dhainaut, l’incarnation ultime de la poésie, l’un de ses noms.

La douleur même, ce passage, n’entrave pas le souffle qui la porte et traverse le poète (c’est le poème). Les contraires se trouvent réparés (« faste »/ « néfaste »), ils ne s’affrontent qu’un temps, celui de la patience les frotte l’un contre l’autre et l’étincelle les solidarise, « ici, ici-même ». Pierre Dhainaut convoque les couleurs comme promesses :

Du blanc, du bleu, du gris de Payne, au-dessus

des prairies ou de la mer, vapeur d’embruns,

aucun d’eux ne précise, c’est notre chance,

...

le choix des couleurs à reconnaître

les vagues, les crêtes, les nuages, en ce sens

comme en l’autre, les nuages, les crêtes, les vagues

Le poète, la peintre affrontent une même tâche :

Écrire ou peindre,

retirer au mot "temps"

une syllabe.

L’instant, devenu « grande année », s’éternise, efface en perpétuant, recommence. On pense à l’alchimie rimbaldienne.

Bleu liquide

qui déborde,

bleu comme l’or.

Dans la peinture religieuse médiévale, on rencontre des ciels d’or. Yves Klein, reprenant cette tradition, passe des monochromes bleus aux monochromes or. Mais contrairement au peintre qui proclamait avoir signé le ciel (et qui reprochait aux oiseaux de trouer son œuvre) le poète s’y fond.

"Furtif", "furtif", "furtif"…

nous aimons tant ce terme

que nous le répétons

en permanence.

L’adjectif aimé voisine le vent par la fricative -f- initiale et finale qui prolonge le mot sur lui-même. Avec la discrétion, c’est l’adhésion par la participation au plus élémentaire du monde et de la vie.

Ainsi le poème accueille-t-il les mots « fleurs », « arbres » (et ses variantes « érable », « tremble », « frêne »), parfois par ces guillemets qui les rendent à leur existence propre, hors de toute phrase. Ils ne se contentent pas d’être des mots, ils deviennent instruments de révélation.

La plupart de ces mots sont familiers aux lecteurs de Pierre Dhainaut, comme « samare » à propos duquel dans La grande année (L’herbe qui tremble, 2018) il s’interrogeait : « Au lieu de regrouper les poèmes dans un livre, il vaudrait mieux les disperser. On les recueillerait sans savoir s’il s’agit de poèmes, comme un enfant ramasse une samare, par exemple, ou un caillou, qu’avaient-ils de si singulier pour l’avoir attiré ? Il a, pour le deviner, une vie entière. »

Les mots retenus renvoient à l’enfance et le souvenir évoqué dans la question est développé dans une page d’Un art à l’air libre. On y voit les enfants « rassembler [leurs] souffles » pour « renvoyer [les samares] en haut des arbres ». C’est le rêve de retourner à l’origine pour renaître, recommencer. Un secret de la quête réside du côté de l’écoute de l’enfance, à commencer par la sienne propre : « "Jardin", "rivage", nous restons ces enfants / qui multiplient les formules magiques. »

« Soleil levant d’un arbre », titre de l’un des textes, associe le matin des possibles à cet arbre si souvent peint par Caroline François-Rubino, léger, aérien ; il peut aussi occuper par ses branches et feuilles tout un pan de l’horizon, devenant un synonyme accru par la vie du feuillage dans le vent. Sa permanence face aux saisons le change et l’accroît.

Des mots s’imposent, mais leur emploi est soumis à question, l’exigence est grande pour rester fidèle à la simplicité du souffle : « une ligne, une branche, un vers en plus, / en moins, nous détruirions le juste, le précaire // équilibre où parvient une vie, un livre, / mais si nous échangeons une lettre, nous aurons l’ / avril. »

Le poète et son lecteur se doivent d’être attentifs. Les rencontres sonores ou visuelles fondent l’écriture. Ainsi peut-on s’étonner, voire s’émerveiller, de constater que « livre » et « avril », deux des mots les plus chers à Pierre Dhainaut, forment une anagramme, à une lettre près.

Le mot essentiel du livre est présenté dès sa deuxième page :

Une vitre, un réveil avec corne de brume,

d’un doigt la main dessine

ce qui évoque une voyelle, un I, un U, un O,

...

on sourit à la transparence qui approuve,

qui amène un air aussi vif qu’un chant

de flûte.

L’épellation inversée de ses trois lettres met en avant ce O que Rimbaud disait bleu… Les lettres se disséminent dans les vers suivants (c’est nous qui soulignons). Le oui séminal toujours à conquérir ou à faire naître est encore présent dans les derniers vers d’Un art à l’air libre.

L’épanouir

sera notre œuvre,

poursuivre.

Si c’est un retour du même, ce n’est jamais celui de l’identique. La fleur bleue doit pouvoir redevenir bouton, les samares reprendre leur vol. Le poème, toujours commencé, vit sans fin.