Mircea Dan Duta — Corporalités (extraits)

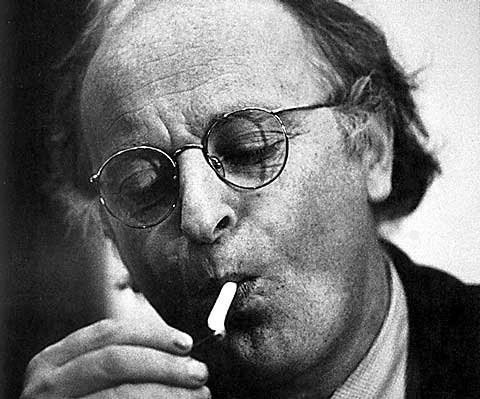

Polyglotte et polygraphe, Mircea Dan Duta est un poète, poète roumain d’expression tchèque, né le 27 mai 1967 à Bucarest. Il est aussi critique de film, et traducteur - en tchèque et slovaque, et de français et d’anglais : parmi les auteurs qu’il a traduits, on peut citer Václav Havel, Arnošt Lustig ou Jáchym Topol. Son œuvre personnelle a été traduite en plus de 20 langues, il est publié dans des anthologies aux USA, au Royaume Uni, en France, Espagne, Mexique, Mongolie, Inde, Bangladesh, Roumanie,, Moldavie, Hongrie, Bulgarie, Serbie, Indonésie, Pérou etc. et bien-sûr en Slovaquie et en Tchéquie. Enfin organisateur et producteur de programmes culturels, j’ai pu le rencontrer de façon virtuelle durant la pandémie, où les échanges via zoom ont permis de maintenir le contact avec la création et le monde extérieur.

C’est de ce monde extérieur que nous parlent les poèmes de Corporalité dont nous publions un extrait – un monde extérieur observé avec la fantaisie d’un regard décalé, qui en fait une indéchiffrable énigme. Autant que la pomme qui ouvre et clôt la sélection – pomme du jardin perdu d’Eden devenue chère dans l’Enfer du monde, ou pomme trompeuse, fruit d’un rêve érotique – de l’une à l’autre le locuteur de ces poèmes arpente un monde désenchanté et fantastique, comme le sont les rêves : transformation, déplacements, condensation, le lecteur est confronté à toutes les fantaisies de cet univers, dont on attend que le poète nous permette d’en visiter davantage. Avec une ironie subtile et l’autodérision qu’il applique à ses vers, il livre une l critique sociale ou religieuse sous laquelle pointe la légèreté mélancolique qui produit aussi le poème des « non-baisers », tentatives à jamais ratées, dont seul un poète oublié pourra se faire l’écho. (mb)

.

traduction Jana Boxberger

.

Citát z Adama Puslojiće

Motto: Víš přece, jak mi chutnají jablka

Adam Puslojić *

Prý nás znovu vyhnali z nebes,

lásko moje.

Můj jmenovec Adam

to už dávno věděl.

Tehdy jsem mu to sice nevěřil,

ale dnes je to fakt.

Ovšem hada nech klidně spát

a žádná jablka už nekraď,

protože na této Zemi,

kam nás teď pošlou,

je jich dost,

a to jak hadů, tak jablek.

Jen abychom tam tentokrát

vydrželi trochu déle,

v pekle je totiž rozhřešení sice zdarma,

ale jablka stojí hrozně moc.

*Významný srbský básník (*1943)

Une citation d’Adam Puslojić

Motto: Tu sais bien combien j’aime les pommes

Adam Puslojić *

On dit, mon amour,

qu’on nous a encore chassés du ciel.

Adam, mon homonyme,

le savait depuis longtemps.

J’avoue qu’autrefois, je ne croyais pas ce qu’il

disait,

mais aujourd’hui, c’est incontestable.

Cependant, laisse le serpent dormir en paix

et ne vole plus les pommes,

car sur cette Terre,

où l’on va désormais nous envoyer,

on n’en manque pas,

ni de serpents, ni de pommes.

Espérons que cette fois-ci,

on nous y gardera un peu plus longtemps,

car, bien qu’en Enfer l’absolution soit gratuite,

les pommes y sont terriblement chères.

*Poète serbe de renom (*1943)

*

Dnes v Tesku

dnes v Tesku se všichni

lidé chovali zvláštně

dívali se na mě jako

kdybych obsazoval příliš moc

prostoru kolem sebe jako

kdybych dýchal příliš z jejich

kyslíku jako

kdybych odmítl zaplatit jejich

nákupy jako

kdybych mlčel jinak než

mluví oni

dnes v Tesku všichni

lidé nosí růžové džiny

baví se polsky a

kopou do koček

nakonec jsem si jednu

i koupil

stejně však to bylo

už zbytečné

Aujourd’hui au supermarché Tesco

aujourd'hui au Tesco tous les gens

se comportaient étrangement

ils me regardaient comme

si je prenais trop

d'espace autour de moi comme

si je respirais trop de leur

oxygène comme

si je refusais de leur payer

leurs courses comme

si je me taisais autrement

qu’ils ne parlaient

aujourd'hui au supermarché Tesco

tous les gens portaient des jeans roses

bavardaient en polonais et

donnaient des coup de pieds aux chats

j´ai fini par m´en

acheter un

pourtant c’était déjà

inutile

*

Citát k dopsání

Měním se,

ani nevím v co.

Rád bych tě vzal s sebou,

ani nevím kam.

Se srdcem na dlani

se mi třesou ruce.

Anebo že by to srdce ani nebylo moje?

Už dlouho (dávno) neočekávám,

aby se rozsvítilo, (že se rozsvítí, že se rozbřeskne)

slunce jsem zradil,

světlo prodal

za třicet střibrných a půl.

Drobné si nechám.

Une citation inachevée

Je me transforme,

sans savoir en quoi.

Je voudrais t’amener avec moi,

sans savoir où.

Avec le cœur offert sur la main tendue

qui tremble.

Mais si ce cœur n’était pas vraiment à moi ?

Il y a longtemps que je n’attends plus

que le jour se lève,

j’ai trahi le soleil,

vendu la lumière

pour trente deniers et demie.

Je garde la petite monnaie

*

Diktát č.43: Čínské výrobky – H

Byli nespokojení,

tak si stěžovali velkému bohu Yü-di

na příliš měkkou hlínu,

z níž je vytvořil.

Ten je poslechl,

pochopil, že jsou to zmetky,

a rozhodl se,

že z nich bude znovu hlína

dřív než z ostatních.

Dictée N° 43 : Produits chinois – H

Ils n’étaient pas contents,

alors ils se plaignirent au grand dieu Yü-di

de la glaise trop tendre

dont il les avait pétris.

Il les a écouta,

comprit que c’était des rebuts

et décida

d’en refaire de la glaise

avant les autres.

*

The Day Before You Came

(soap poetry - jedné dívce se zlatými vlasy)

Bylas tak krásná

bosá,

v dlouhých černých šatech

bez rukávů,

s dlouhými černými rovnými vlasy,

s bílou něžnou

až nebesky bledou tváří,

s dlouhýma štíhlýma nohama,

s tmavočervenými úzkými rty,

s jemnýma rukama

a tenkými pažemi,

s očima hořícíma

vášní tvojí a bolestí mojí

a těžkým skřípajícím mlčením

světa

ani mého, ani tvého.

Bylas tak krásná,

že jsem se bál

na tebe i dívat,

jako kdyby mě tolik krásy

mohlo oslepit

jako v starých norských pohádkách.

Tys však přesně věděla,

kvůli čemu jsi přišla,

a tak nakonec jsme se vzali

a jeli vlakem na sever

jako v té staré písničce.

To nejdivnější je však,

že se mi černovlásky

nikdy nelíbily.

Tys mi však tehdy

v tu naši novomanželskou

polární noc

rozluštila

i ten poslední

zbytečný hlavolam:

'Já přece nejsem Agnetha.'

The Day Before You Came

(soap poetry – pour une jeune fille aux cheveux d’or)

Tu étais si belle,

pieds nus,

dans une longue robe noire sans manches,

avec de longs cheveux noirs et lisses

et un visage blanc,

tendre et pâle comme sur une image sainte,

avec de longues jambes sveltes

et des fines lèvres rouge foncé,

avec des mains délicates

et des bras filiformes,

avec des yeux qui brûlaient

de ta passion et de ma douleur,

et du lourd silence grinçant

du monde

qui n’était ni le mien, ni le tien.

Tu étais si belle

que j’avais peur de te regarder,

comme si tant de beauté

pouvait me rendre aveugle,

comme dans de vieux contes de fées

norvégiens.

Mais tu savais très exactement

pourquoi tu étais venue,

alors nous finîmes par nous marier

et nous partîmes en train au Nord,

comme dans cette vieille chanson.

Ce qui est le plus étrange,

c’est que je n’ai jamais été attiré par les

brunes.

Mais au cours de notre première nuit de

noces polaires

tu trouvas la solution

même à la dernière énigme superflue,

en déclarant : « Mais je ne suis pas Agnethe,

voyons ! »

*

The Day After

Zdálo se mi,

že se miluju s fíkovníkem.

Líbal jsem jeho voňavé květy,

hladil jeho svěží poupata,

okouzlil mě svými

krásně tvarovanými nadzemními kořeny,

souložil jsem s jeho štíhlým kmenem.

Ale ráno, když jsems e probudil,

vedle mně jsi ležela ty,

kolem tebe had

a mezi námi jablko.

A teprvé tehdy jsem pochopil,

proč mi fíkovník v mém snu

nechtěl půjčit list.

The Day After

Je rêvais

que je faisais l’amour avec un figuier.

J’embrassais ses fleurs odorantes,

je caressais ses boutons frais,

j’étais subjugué par ses

élégantes racines aériennes,

je copulais avec son tronc svelte.

Mais le matin, à mon réveil,

c’est toi qui étais couchée à mes côtés

entourée d’un serpent,

et entre nous deux, une pomme.

Et ce n’est qu’à ce moment que j’ai compris

pourquoi le figuier dans mon rêve

ne voulait pas me prêter une feuille.

*

Les non-baisers

Nous nous embrassons sans envie,

nous nous embrassons sans amour,

nous nous embrassons sans désir,

nous nous embrassons sans excitation,

nous nous embrassons sans nos langues,

nous nous embrassons sans nos lèvres,

nous nous embrassons sans nos bouches,

nous nous embrassons sans nos yeux,

nous nous embrassons sans nos joues,

nous nous embrassons sans les formes,

nous nous embrassons sans les visages,

nous nous embrassons sans imagination,

nous nous embrassons sans fantaisie,

nous nous embrassons sans images,

nous nous embrassons sans la réalité,

nous nous embrassons sans Dichtung,

nous nous embrassons sans Warheit,

nous nous embrassons sans les baisers,

nous nous embrassons sans nous embrasser,

nous nous embrassons sans embrasser,

alors jamais personne ne s’aperçoit que l’on s’embrasse,

nulle part personne ne voit que l’on s’embrasse,

personne ne l’entend

et ne le sent,

même pas nous,

et c’est pour ça

que jamais personne nulle part

ne décrira nos baisers,

sauf un poète oublié qui,

lui-même, n’a jamais nulle part embrassé

personne, donc, au moins,

il nous inventera, nous, un couple

qui essaie de s’embrasser

comme lui essaie d’écrire un poème

.

.

.

Mircea Dan Duta lit "Les Non-baisers" dans la version originale tchèque et en anglais au cours de International Poetry Festival, 6th edition, 2020, Rahovec, Kosovo