AU PARTAGE DU CORPS

Le vent, le vent toujours, la parole des arbres, l'oiseau qui se pose, le corps qui s'ouvre,

la caresse du vent, sa fleur lointaine, l'onde légère de ces voix dans le silence proche ;

ce qu'on entend du vent, la naissance d'un feuillage, le chant caché de la tourterelle,

vol déployé à la cime de l'absence, tout ce grand mouvement des choses, cette

fragilité, cette impermanence du désir, déposant alphabet de l'ombre sur la peau,

toute cette nuit se libérant d'elle-même, cette obscurité qui se fait lumière, clarté

simple du premier rêve, premier dessin du corps dans la pensée. Cette lumière qui

cache pour mieux révéler, sentir comme nous y prenons visage, comme le vent s'en

fait la main qui éclaire, dégageant ce front, ces yeux, de l'encore pénombre du miroir.

Se laisser sculpter par ce vent et cette lumière, là, sous le portique des vieux arbres, à

guetter l'apparition dans les mots de la pensée. Mots que ce vent, cette clarté du vent,

ce flux de l'ombre dansante sur la peau, sont premiers à accueillir au partage du corps.

Ces mots, les dire si bas, en garder si longtemps le sens caché, que c'est le vent qui

parle et oublie. Laisser en nous respirer cette nature qui nous porte, écouter à perte

de silence, faire que les mots écoutent, parlent d'écouter. Tenir l'éclat, la lèvre, la

pierre douce du chemin.

*

PREMIER ÉVEIL

Ces hauts frênes dressés dans le vent, feuillages tout miroitant de lumière, prennent

transparence du souffle qui les anime. Tout n'y est que vibration de ciel, légèreté de

silence de la peau, clarté caressée aux veines de l'ombre. Ce vent, sentir comme il

embrase l'écoute, comme la flamme en est légère à la couleur, l'effacement s'y fait

source de l'apparition ; comme la main y tremble qui, à l'inconnu de ce silence partout

enlaçant le corps, trace ligne d'écoute et de parole, s'y invente le délicat chemin de

l'oiseau ; comme tout, dans ce vent, respire en tout, le lointain se cache dans le

proche, la distance est écriture de la lisière. Longtemps ne plus entendre que le silence

du vent, ne plus voir que l'immobilité du balancement qu'il imprime aux choses,

respirer de la même transparence, du même désir de donner souffle à l'instant qui

nous traverse, prendre vérité de l'arbre qui est en nous. Sentir comme l'arbre nait du

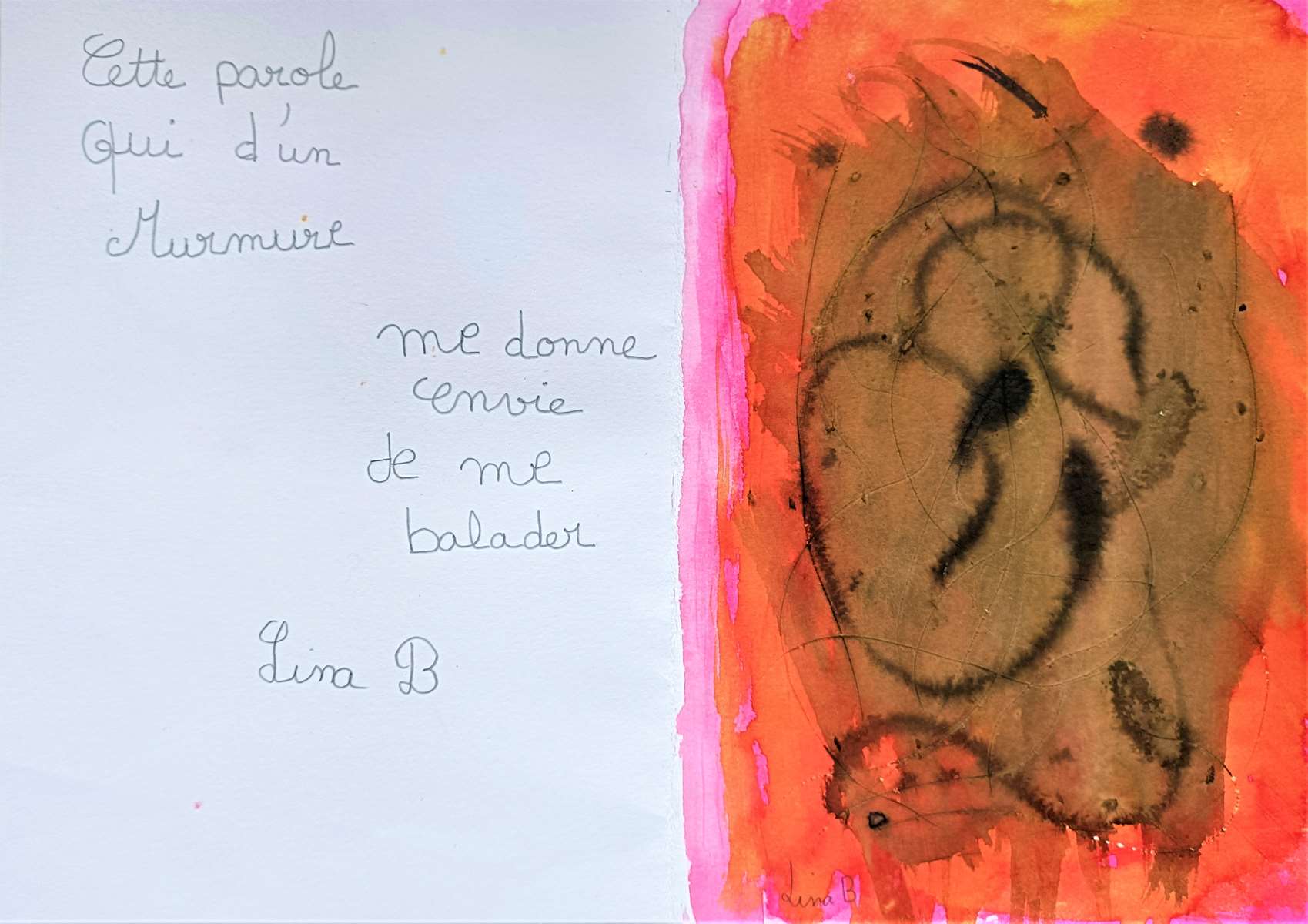

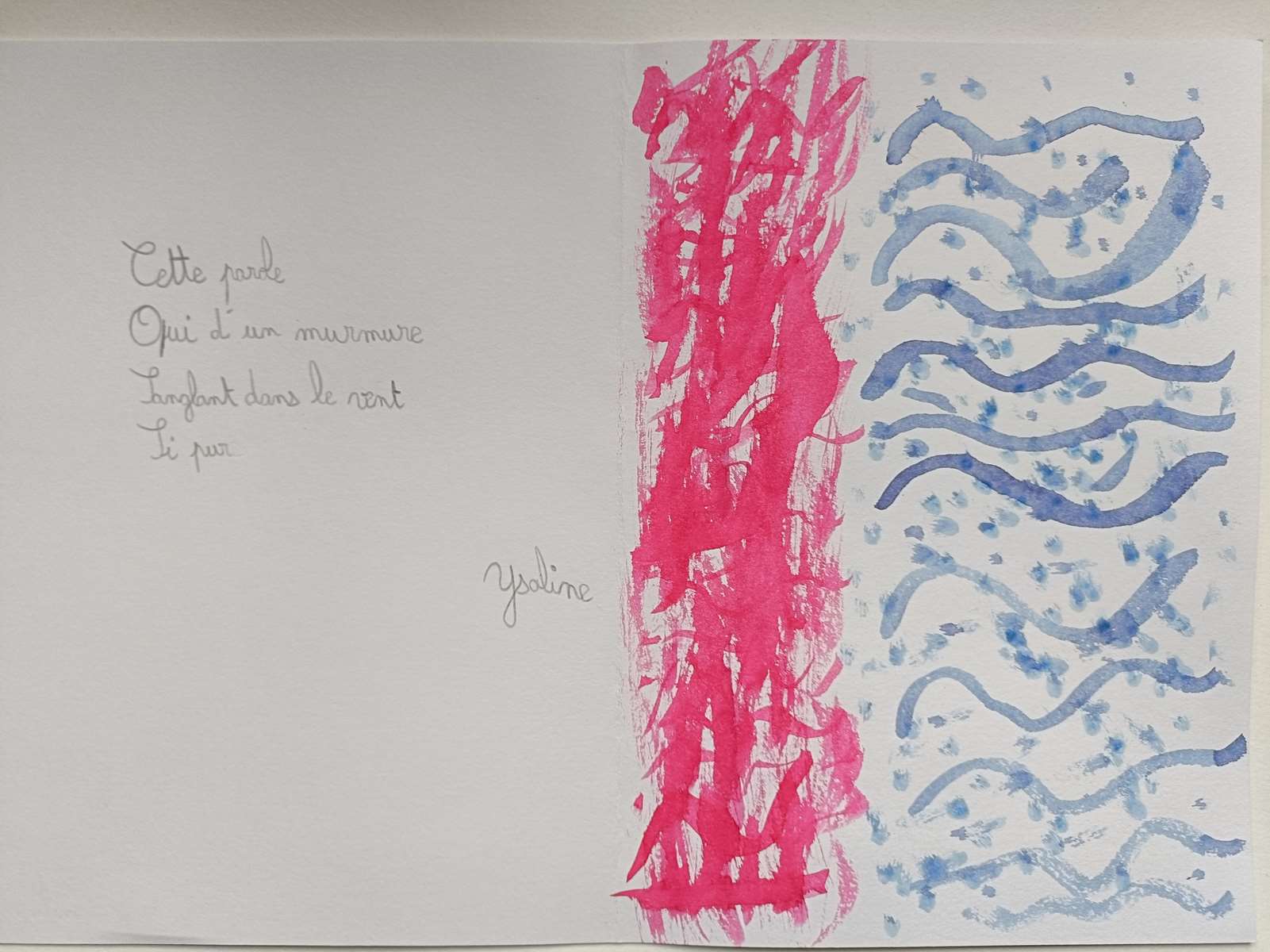

vent, comme son murmure est celui des mots. Venir, à la source légère du premier

éveil, écrire le silence, l'ombre, la pierre, tout ce que le vent pense et oublie. Éveiller

pour que l'ombre tremble, se souvienne l'éclat, la fleur.

*

CE CIEL

Intense lumière de l'après-midi. Le vent toujours, la légèreté de l'ombre,

de la couleur qui se mêle à l'ombre à la surface de cette eau vibrante, animée de mille

mouvements contraires, mince ruban de ciel cernant l'enfance, où toujours viennent

se perdre les pas ; douceur de cette berge bordant l'eau calme, que constelle l'ombre

des frênes et des peupliers, qui en est aussi le murmure dans le silence de l'herbe

d'été. C'est là qu'entre le cours paisible du canal et le tumulte du petit bois d'absence

creusé de pénombre, on vient reposer son pas, glisser avec les ombres légères des

oiseaux, traçant aux méandres de l'herbe la mouvante profondeur de la lumière qui

les porte. Ce ciel venu battre la terre, pareil à celui, tout près, que l'eau reflète, il faut

s'y laisser apparaitre avec ces oiseaux, par instant venant au-dessus du champ donner

ballet de leur présence. Sentir comme la liberté du regard, en ces instants de transe

joyeuse, allège le corps et libère l'esprit. Voir ces lignes lointaines d'arbres légers, de

montagnes enneigées de rocaille, de nuages aux falaises dressées sur l'horizon.

Habiter de son pas, foulant l'herbe baignée de ciel, tout ce grand cercle de la

sensation, s'y perdre comme autrefois l'enfant au terme des chemins du soir.

*

LES DEUX ARBRES

Sombres silhouettes des deux frênes jumeaux irradiant le ciel de l'immense vitrail de

leurs branchages joints : tout n'y est que profond déploiement de l'espace, feuillage

de ciel, balancement de la pensée, vert pâle venu se mêler d'argent quand le soleil du

soir, en de rares instants, vient caresser de ses rayons les fluides grappes du feuillage.

Se laisser éclairer par la rosace des deux arbres, sentir, cette lumière qui filtre à travers

les branches, comme la source en est profonde, le tracé délicat, comme à chaque

instant l'arbre double redessine son lointain, en refait lisière, présence de ce

balancement qui en accorde les mouvements, comme la voix dans le silence en est

unique, le dessin dans la lumière équilibré. Sentir, ces deux arbres, comme ils n'en

font qu'un, chacun enclos dans le désir de l'autre, comme dans le vent du soir s'en

joignent les souffles, comme est un l'arbre de ciel qui les unit. Voir s'illuminer le toit,

savoir que l'ombre est miroir, nuit l'ouvert de la fleur.

*

ÉCRIRE

Chat léger au trait de la berge, venu entre nuit et nuit s'écrire dans la lumière. Son

pas, on ne l'entend pas ; le vent est silence, qui emporte mots et chemins. Marcher

du même pas léger, des mêmes mots silencieux du corps, de la même distance dans

le regard. N'entendre qu'avec le corps ces mots que seul rythme le pas, écrire du

rythme de son pas sur cette terre aux mille chemins d'enfance, écrire dans l'écho du

£vent, la fleur de silence de l'écoute, l'eau calme de l'ombre caressant le ciel, écrire

comme on lance la pierre, écrire à l'avant de soi-même, sans répit perdre et retrouver,

ramasser et relancer la pierre. Le chemin est en nous, on n'entend pas sa voix dans

le vent ; le vent est la voix, le silence de la voix, des mots qui parlent la voix.

Longtemps arpenter la berge, puis s'installer là, au creux du temps, dans la distance

légère du matin. Écrire l'ombre, le silence, la trace, comme ce chat dont l'apparition

fut dans son effacement même. Savoir que les mots renaissent ailleurs, que devenir

est mémoire, le vol de l'oiseau, silence, chant qui s'accomplit.