PASCAL BOULANGER

Vous publiez votre premier livre de poésie, Septembre, déjà, en 1991. Vous avez 34 ans, et de multiples publications en revues. Qu’est-ce qui vous a mené à la poésie ? Quels étaient les enjeux de ce premier recueil ?

Rien dans mon éducation familiale et scolaire ne m’a encouragé à lire et à écrire. La pauvreté spirituelle de mes origines a bien été ma chance. Après les métiers pénibles, l’errance de ceux qui n’ont même pas leur baccalauréat en poche, je deviens, en 1980, bibliothécaire à Bezons, ville de la banlieue parisienne que Louis-Ferdinand Céline, dans sa préface au livre d’Albert Serouille : Bezons à travers les âges (Denoël, 1944) a évoquée ainsi : (...) La banlieue souffre et pas qu’un peu, expie sans foi le crime de rien (…) Chanter Bezons, voici l’épreuve ! Voici le génie généreux. Attraper le plus rebutant, le plus méprisé, le plus rêche et nous le rendre aimable, attachant, grandiose (…).

Autrement dit, j’ai grandi là, à l’ombre du docteur Destouches, le médecin des pauvres ! Et j’ai lu sans orientations précises, sans apparente logique, d’abord des essais historiques et politiques (je suis, de 16 à 20 ans, un militant communiste soucieux d’un changement de société) puis des grands romans. J’ai lu avec le désir tenace d’échapper aux pesanteurs familiales et sociales, de dépasser les limites du banal. Dans une totale solitude, je lis, je m’informe, j’opère des choix, j’intègre, je m’attache à quelques singularités et je rejette. Je construis ma propre bibliothèque, crayon en main. J’ai tout à faire, tout à comprendre et à saisir. Des questions naissent, des affinités s’affirment. Je romps avec la vision progressiste de l’histoire, je n’oublie ni Marx ni Antonio Gramsci mais je m’intéresse à la Bible, aux théologiens, aux romanciers et aux poètes chrétiens et c’est en 1978 que je me convertis, secrètement et par athéisme social (mais j’y reviendrai si vous le voulez bien), au catholicisme. A cette époque pour moi (mais ça n’a pas changé) l’urgence est d’échapper au dressage social. Car je saisis que là où la littérature et l’art sont dérisoires, la société est une communauté d’amis du crime, les hommes y vivent en enfer et y meurent ensemble. Je sais déjà, pour la traverser, ce qu’il en est de la servitude volontaire, de ses aménagements et de la résistance qu’il faut tenter de lui opposer. Résister « aux passions tristes » ne peut s’affirmer que dans le retrait. N’est-ce-pas la radicalité même de ce retrait qui a toujours fait, pour moi, actualité dans les œuvres lues ?

Je puise donc dans la bibliothèque et m’intéresse, dans les années 80, à la poésie. Je passe vite, après ma lecture déterminante de Baudelaire, de Rimbaud et de Lautréamont aux livres des surréalistes qui ne m’ont jamais séduit (sauf Nadja d’André Breton). Je suis alors sensible aux poètes qui refusent les dérives platoniciennes et idéalistes. Je ne me lasse pas de lire et de relire Aragon, Pierre Jean Jouve, Pierre Reverdy, Paul Claudel et Jean Follain. Mais c’est ma lecture des premiers recueils poétiques de Marcelin Pleynet (que j’ai toujours lu en relisant, dans le même temps, Rimbaud) qui me motivera pour, moi aussi, entrer dans ma propre voix dissonante et dans un silence capable de donner naissance à des formes.

Septembre, déjà s’inscrit dans ce contexte. Ce premier recueil adopte une forme métissée (j’ai, du reste, toujours souhaité mêler dans un même recueil, poèmes versifiés et poèmes en prose). Pourquoi ce titre Septembre, déjà ? Cela sautait pourtant aux yeux : L’automne, déjà ! – Mais pourquoi regretter un éternel soleil, si nous sommes engagés à la découverte de la clarté divine, - loin des gens qui meurent sur les saisons.

Ce recueil, comme tous les livres édités, a une histoire. J’avais, avant sa parution, publié quelques articles dans des revues (notamment dans la revue Poésie 1 que dirigeaient Jean Breton et Jean Orizet). J’appréciais beaucoup Jean Breton et Guy Chambelland, ces deux poètes étaient d’une disponibilité qui paraît incroyable aujourd’hui, chaleureux et toujours ouverts au dialogue. Mais leurs éditions respectives (Saint Germain des près et Le Pont de l’épée) pratiquaient le compte d’auteur. J’ai préféré attendre 3 ou 4 ans avant d’en proposer la lecture à Jacques Gaucheron qui s’occupait de l’élégante collection « Europe/poésie » aux éditions Messidor et qui a bien voulu éditer ces poèmes.

J’ouvre une parenthèse… J’ai eu la chance, dès cette première publication, de pouvoir faire lire mes manuscrits à quelques attentifs aînés : ce furent Jean Breton, Guy Chambelland, l’oublié André Marissel (qui dirigeait la revue Les Cahiers de l’archipel), puis Pierre Oster et Marcelin Pleynet (deux grands poètes si différents, nés tous les deux en 1933 et qui, j’en suis persuadé ne se lisent pas mais lisent, sans le savoir et dans le même temps, les premières versions de mes textes).

Ces premiers poèmes enfin témoignent. Et témoignent de mes lectures sans aucun doute (la prosodie de Jean Follain est très présente, le vers plus lyrique et tendu de Jouve également). Et de mes origines culturelles auxquelles je rends hommage (les poèmes en prose titrés 1936, Génération, Les exilés, Le voleur de bicyclette ou encore Le sang du siècle évoquent des figures familiales, mes grands et arrières grands parents notamment, d’abord ouvriers agricoles d’Auvergne et pêcheurs de Bretagne puis ouvriers dans l’industrie, exilés en banlieue parisienne, à partir des années 1920/1930). D’autres séquences sont plus personnelles même si, déjà à cette époque, je refusais la poésie subjective. J’ajoute que contrairement aux professionnels de l’ineffable, je pense, comme Aragon, que toute poésie est de circonstance.

Justement, ce premier livre contient des poèmes intimes, de vos origines. Dans quel contexte familial avez-vous grandi ?

Je suis né en 1957, un an donc avant le retour du Général de Gaulle et onze ans avant les événements de Mai 68, qui marqueront un bouleversement libéral/libertaire dont nous mesurons, aujourd’hui, les multiples dégâts. Mes parents, socialement modestes (mon père a été ouvrier avant de devenir dessinateur industriel, ma mère est une femme au foyer), vivent en banlieue parisienne. Je grandis à Sartrouville, avec d’un côté la rue et les terrains vagues (à cette époque on n’emprisonnait pas encore les enfants dans les musées, les bibliothèques, on ne les gavait pas de loisirs et de propagande materno-sociale) et de l’autre côté, l’école.

Comment ai-je vécu cette école obligatoire et laïque ? Comme un trauma. Etait-ce parce que je suis un gaucher contrarié ? Probable. Je garde le souvenir, en effet, d’épuisantes séances de rééducation (je devais avoir trois ou quatre ans) : main gauche attachée, je devais accueillir, avec la main droite, la petite balle qu’on roulait sur le sol. L’exercice, me semble-t-il, se prolongeait des heures. L’apprentissage (à l’orthographe, au calcul) a été une difficile épreuve et j’ai réagi violemment à l’enfermement scolaire.

Mes études au collège puis au lycée n’ont guère été plus brillantes. En classe de Terminale, je sèche les cours (sauf ceux donnés par mon professeur de Lettres – sartrien – qui me fait découvrir quelques romanciers, parmi lesquels Balzac, Baudelaire, Boris Vian, Camus, Sartre… (Le roman L’étranger que je considère toujours comme un très grand livre, me bouleversera, je m’identifie alors à Meursault, personnage hors-sol, étranger à son époque et au monde). Puis, je déserte vite le lycée et milite aux jeunesses communistes et au P.C.F avant d’être exclu de ce parti pour activités fractionnelles.

Mes parents étaient trop désunis pour former une famille, si bien qu’à dix sept ans, je suis indépendant. Je vis à Paris, dans une chambre de bonne, et gagne ma vie en acceptant tous les boulots que l’on me propose. Si j’ai grandi sans aucun livre dans la maison familiale, je lis, à cette époque, un livre par jour (ou par nuit). Je prends tout, découvre les romanciers russes, américains, français, les poètes de la modernité (Baudelaire, Rimbaud et Apollinaire accompagnent mes déambulations dans les rues parisiennes). Les avant-gardes littéraires me fascinent, je plonge dans la lecture de Tel Quel et de L’internationale situationniste…

De mon enfance, je garde de nombreux souvenirs auxquels je reste attaché. J’avais beaucoup d’admiration pour un oncle et pour un grand-père, ouvrier communiste, qui incarnait cette culture populaire que je n’ai jamais reniée. Je sais l’ambivalence de cette notion, mais pour moi, elle évoque les loisirs simples comme la cueillette des champignons, la chasse, la pêche, les chansons (celles de Trenet, de Brassens, de Brel, de Ferrat que nous écoutions les dimanches matin), les films (avec Chaplin, Arletty, Gabin, Delon) mais aussi la solidarité syndicale, le savoir-faire, la dignité… et une série de détails (odeurs, gestes) gravés dans ma mémoire (ah cette gamelle que ma grand-mère préparait à l’aube pour son mari, cette Simca 1000 briquée de la jante au pare-choc chaque dimanche après-midi) … C’était avant l’industrie touristique, avant que l’identité ouvrière ne soit remplacée par le devenir petit-bourgeois du consumérisme.

J’ajoute que, sans que nous soyons pauvres, les fins de mois à la maison étaient parfois difficiles… Ma mère nourrissait ma sœur, mon frère et moi de pain perdu, de crêpes, à notre grande joie d’ailleurs. Et ce qui m’a frappé à l’époque, dans ma sensibilité d’enfant, c’est le courage des mères, de ces mères et grands-mères au foyer (comme on disait), assurant toutes les tâches ingrates… Le poème La manne dans mon recueil Septembre, déjà est un hommage à ces femmes dignes et courageuses, toujours étrangères aux plaintes.

Vous faites mention de votre engagement dans les jeunesses communistes. Vous faites aussi mention de votre conversion, quelques années plus tard. Le christianisme est présent dans votre premier livre, de manière discrète. Comment avez-vous concilié ces idéaux politiques et religieux ?

Durant ces années là, disons entre mes 16 ans et mes 22 ans, tout va très vite, tout se désaccorde, tout se contredit. Je suis très seul et très malheureux et je suis aussi empêtré dans des problèmes sociaux (travail, logement). Je me détache, après lecture des principaux théoriciens matérialistes et marxistes, de l’idéologie communiste. Inscrit à l’Université de Paris VIII Vincennes, j’assiste au cours des hégéliens progressistes Jacques Julliard, Jean Elleinstein, Madeleine Rebérioux (une femme d’une honnêteté intellectuelle exceptionnelle), de Nico Poulantzas (il se suicidera en 1979, date qui marquera la fin de la pensée critique, celle qui s’était imposée à travers le marxisme, le structuralisme) et de Henri Weber, bras droit de Krivine, qui était devenu un ami. Tous ces intellectuels m’apportent beaucoup mais voilà, je découvre, parmi d’autres, Bernanos (son Journal d’un curé de campagne est mon livre de chevet), Claudel et ses Cinq grandes odes, Léon Bloy, André Suarès, François Mauriac, les œuvres de Dostoïevski, Les Ecrits corsaires de Pasolini et son film l’Evangile selon saint Matthieu.

Je lis le Nouveau testament (je lirai l’Ancien plus tardivement). Je comprends alors, sans pouvoir le formuler, qu’en niant la profondeur du mal et le monde déchu révélé par le Dieu biblique, la pensée moderne s’est livrée, dès la Révolution Française, à une véritable guerre de religions, d’où souvent son antisémitisme et son anticléricalisme radical. Autrement dit, je saisis que plus l’aspiration au progrès est forte, plus les meurtres de masse s’imposent.

A une physique de la finitude, il faut opposer une métaphysique de la sensation, je la découvre, d’abord en Israël durant un assez long séjour puis à Rome à travers l’art baroque. Ma conversion au catholicisme s’appuie donc sur un récit, que je crois vrai, et dont les représentations (littéraires, artistiques) me procurent une autre gravitation – lumineuse, joyeuse – celle qui convoque, ici et maintenant, l’enfer de ce qui se dévoile et aussi le paradis qui oppose l’amour au nihilisme.

Je ne choisis donc pas de concilier mes idéaux politiques avec ceux du christianisme (la rupture entre eux est philosophiquement et esthétiquement radicale) mais je tente de me confronter (et de m’y confronter poétiquement, dès la rédaction de mon recueil Septembre, déjà) à l’affirmation de Rimbaud : Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes. Et d’y répondre sans emphase, sans mollesse saint sulpicienne.

Dans votre période communiste, écriviez-vous des poèmes ou la poésie est-elle entrée en vous avec votre conversion ?

N’oubliez pas qu’à cette période, j’ai pris beaucoup de retard dans mes lectures. J’ai perdu un temps fou – sans regret d’ailleurs – à me plonger dans Marx, Lénine, Trotsky, Gramsci (que je continue de lire), Rosa Luxembourg, Lukacs… Je connais toute l’histoire du mouvement ouvrier européen, je suis imbattable sur les internationales socialistes. Henri Weber, aujourd’hui sénateur fabusien, enseigne à l’époque à Paris VIII Vincennes. Nous devenons amis. Il pille tous les travaux du drôle d’étudiant que j’étais et me dédicace, en 1978, son étude : Changer le PC ? Débats sur le gallocommunisme, publiée aux éditions PUF : A Pascal Boulanger, eurocommuniste de choc, en souvenir de nos débats, et dans l’espoir que du dedans et du dehors, on finira tout de même à changer le PC… Amicalement Henri Weber. Changer le parti communiste ? Changer la vie ? Tout ce qui ressemble à de l’espoir ne constitue-t-il pas le signe que le présent et l’exercice de la vie ne vont pas de soi ? Je ne resterai pas longtemps ami des ligues, ne laissant mon devenir qu’entre les mains du Verbe. Le monde n’est-il pas une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien ? (Shakespeare).

Je ne resterai longtemps qu’un lecteur, noircissant des cahiers (une façon de réécrire le livre que j’ai sous les yeux) assimilant ou rejetant fébrilement les textes lus. Que je lise des romans, des essais ou des poèmes, j’ai toujours eu une sorte de rapport névrotique avec le livre, ne cherchant ni le sens ni le son objectivement donnés, mais le transformant, le récupérant, l’inventant subjectivement. La lecture comme exercice (ou combat) spirituel en quelque sorte. Si bien que je n’oserai écrire que tardivement, riche déjà d’une traversée (politique, spirituelle, amoureuse – et dans l’ordre que vous voulez). Et mes premiers poèmes ne seront écrits qu’en tremblant, car enfin nos maîtres, quels qu’ils soient (et pour moi ce furent Baudelaire, Rimbaud, Reverdy, Follain…) nous impressionnent tant qu’un sentiment de honte et d’impuissance nous habite devant nos brouillons.

Je crois percevoir des allusions à l'arrivée socialiste en France, celle de Mitterrand, dans vos poèmes "Printemps 81", "Génération" et les images polysémiques de la rose, dans votre premier livre Septembre, déjà. Est-ce une clef de lecture consciente ?

Je commence à écrire des poèmes en 1985/86 et certains seront inclus dans ce premier recueil. A ces dates, j’ai définitivement rompu avec l’idéologie socialo-communiste ! J’ai voté François Mitterrand en 1981 mais je considère ce geste comme une faute. Car je revisite, au même moment, toute l’histoire de la France contemporaine. Le gaullisme (et notamment le gaullisme social qui sera incarné par Philippe Séguin) obtient mon adhésion. Je suis, depuis lors, sans doute un des rares poètes français à ne pas voter à gauche.

Aussi, ne cherchez aucune allusion à l’arrivée des socialistes au pouvoir (mais Mitterrand était-il socialiste ?) dans Septembre, déjà. J’ai toujours écrit de la poésie intégrant le politique (et l’historial) mais jamais de la poésie politique et militante. Le poème que vous évoquez : Printemps 81 doit être lu littéralement. Il s’agit bien d’une histoire d’amour qui finit mal entre une jeune femme et moi, le séducteur Mitterrand n’en est pas responsable. Quant au poème Génération et ceux qui suivent, ils ne conservent des événements que l’éthique qui les a sauvée de l’ignominie. Je ne dessine, dans ces textes, que d’humbles figures héroïques : celle du chômeur et de son fils qui m’avait tant impressionné dans le film Le Voleur de bicyclette, celle du prêtre espagnol refusant de bénir les fascistes durant la guerre d’Espagne. La rose enfin – je vous le confirme – est débarrassée de ses épines mittérandiennes.

Avec le recul, comment percevez-vous ce premier livre, Septembre, déjà ?

Il y a dans ces poèmes un humanisme qui n’est pas encore passé au tamis de la critique, un sens trop univoque et une simplicité de ton et de sonorité qui n’intègre pas toutes les données du réel. J’ai pourtant le sentiment d’avoir maîtrisé le vers libre, grâce notamment à ma lecture de Jean Follain, de Pierre Reverdy et d’échapper à la fois au formalisme (qui s’impose ces années là) et à la poésie subjective qui s’incarne dans les divers manifestes de la poésie pour vivre. Je tente de mêler l’éthique à l’esthétique, l’autobiographie à la poésie, le vécu à la rigueur formelle.

Ma lecture des futuristes russes (Maïakosvki, Khlebnikov) et ma découverte des objectivistes américains (William Carlos Williams, George Oppen…) ainsi que les amples mouvements prosodiques de Cendrars, de Claudel mais aussi de Pleynet (dans Stanze) et de Sollers (Paradis est un livre que je ne cesse de lire et d’écouter et qui me marque profondément) vont bientôt m’ouvrir un monde dans lequel je trouverai un point d’appui pour faire résonner ma propre voix avec celle de l’histoire monumentale.

Vous dites écrire de la poésie intégrant le politique et l'historial. On trouve, dans votre premier livre, une figure de style qui sera développée dans les autres livres de poésie publiés plus tard, comme Tacite ou Au commencement des douleurs. Cette figure de style, qui est votre voix, procède de l'accumulation. Accumulation d'assonances. Elle relève, selon moi, et je me situe dans la lecture qu'a donné Matthieu Baumier de Le lierre la foudre, du "prolongement en nous et autour de nous du réel de l'Enfer". Depuis Septembre, déjà, qu'avez-vous creusé, qu'avez-vous approfondi, de poème en poème, sur ce terrain ?

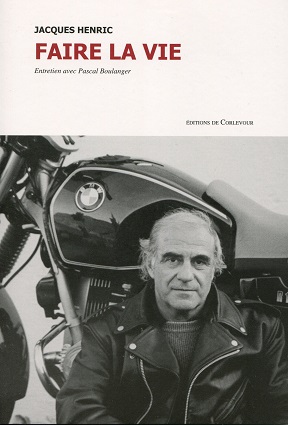

Vous avez sans doute raison de parler d’une figure de style procédant par accumulation, même si je préfère utiliser le terme d’intégration. Je tente, en effet, dès l’écriture de Martingale, mon deuxième livre, de mettre en place un dispositif d’intégration maximale. Cette notion, je l’emprunte à un essai de Guy Scarpetta : L’impureté publié chez Grasset en 1985 et qui émet l’hypothèse qu’il existe une autre voie littéraire et artistique que celle des avant-gardes exténuées ou celle d’un retour aux formes anciennes. Cette voie fondamentalement impure croise les registres d’écriture et mélange les genres. Le livre modèle pour moi, c’est Carrousels que Jacques Henric publie en 1980 dans la collection Tel Quel. Trente trois ans plus tard, conscient de ma dette à son égard, je publierai un livre d’entretien avec lui : Faire la vie (Editions de Corlevour). Comme quoi, et contrairement à une certaine légende, j’ai de la suite dans les idées !

Carrousels rappelons le, est le contraire d’un roman à thèse. Carnets de voyage, poèmes, journal : tous les récits s’intègrent et s’emboîtent en mêlant aux effondrements du siècle une débâcle intime. Il y a là un savoir fondamental, celui du corps, dont le témoignage est toujours sûr et qui prouve, une fois encore, que la littérature n’appartient pas à l’université mais à la démesure d’une parole qui cherche et trouve sa résonance. Martingale s’approche, bien maladroitement, de cette perspective. Car, durant sa rédaction, je me pose ces questions : la poésie est-elle capable d’intégrer une critique d’ordre social sans jouer pour autant le primat des effets de représentation sur la tenue de l’écriture ? Est-elle capable de condenser des informations sur le monde à l’intérieur même d’une dynamique de langue ? Je sais que dans ce débat pèsent la tradition réductrice de l’engagement et du Grand réalisme (Lukàcs), mais est-ce une raison suffisante pour céder à la pure et artificielle abstraction, pour camoufler le réel ?

Martingale inaugure ce constant dialogue avec le réel. Tous les livres qui suivront dévoileront eux aussi le roman collectif, autrement dit la grande fosse remplie de morts. Je n’ai cessé de traverser ce cauchemar qu’est l’Histoire, sans m’y arrêter, sans complaisance ni fascination et sachant que l’abolition de la violence est une vue de l’esprit. J’ai en tête, dès que je commence à écrire et à publier, cette phrase de Joyce dans Ulysse : L’histoire est un cauchemar dont j’essaie de m’éveiller. Dans Martingale, j’avais inscrit ceci de Nietzsche : car si le mal est profond, plus profonde encore est la joie. La joie, en effet, est une approbation de l’existence (et mon existence quand je publie Martingale puis Tacite est particulièrement radieuse – ma compagne, la naissance de mes deux filles – tout me réjouit et me rend à la fois inquiet et heureux). Mais cette joie est paradoxale car elle se confronte au tragique. Ainsi mes poèmes partent d’une connaissance du pire sans pour autant refuser, au contraire, le chant de l’affirmation. Ils passent, dans Martingale, par le corps assassiné de Pasolini et par l’amen illimité du cantique de Guillén, par le rapport clinique et le chant de l’approbation.

Une anecdote concernant la publication de Martingale… J’avais envoyé le manuscrit à quatre éditeurs : à Louis Dubost des éditions le dé bleu, à Jacques Darras pour In’hui, à Dominique Grandmont qui dirigeait la collection « Lumière ouverte » chez Messidor et à Yves di Manno pour la collection « Poésie » chez Flammarion. J’ai reçu, et ce fut bien la première et sans doute la dernière fois, quatre réponses positives ! J’ai choisi Flammarion et l’argumentaire d’Yves di Manno ne pouvait que me flatter : (…) Nous sommes à cent lieues, avec ce recueil, d’une « engagée », se contentant d’énoncer quelques vérités cruelles (fussent-elles fondées) sur les travers de l’époque. Bien au contraire, par sa retenue formelle, par son exigence éthique (la dernière séquence est une sorte de médiation sur l’œuvre philosophique de Clément Rosset) Martingale ouvre dans le discours poétique français une brèche où, jusqu’ici, seuls quelques rares poètes étrangers avaient réussi à s’engager : on songe notamment à la rigueur de forme et de pensée de George Oppen, l’objectiviste américain (…)

A quoi faites-vous allusion quand vous dites : "Comme quoi, et contrairement à une certaine légende, j’ai de la suite dans les idées !" ?

Il s'agit d'échapper à toutes les représentations. Ce fut et ça demeure une ligne de conduite essentielle dans ma démarche de poète et de critique, comme d’ailleurs dans ma vie personnelle. Echapper à la représentation que l'on se fait de vous n'est pas trahir l'émotion qui met en mouvement la parole poétique. Certains (éditeurs, critiques, « amis » du milieu) ont voulu m'enfermer dans une esthétique ou une idéologie. Ils ignoraient que, enfant déjà, dans un espace fermé, je louchais systématiquement vers la sortie ! J'ai souvent pris la porte, de gré ou de force. Le dégagement a toujours été ma ligne de conduite. Aussi, certains m'ont identifié comme l'auteur d'un livre unique, qu'il aurait fallu répéter. Ou bien comme le poète d'une revue, d'un réseau (de nombreux malentendus ont surgi avec la publication de mon anthologie sur "Action poétique"). Ma fidélité n'a jamais été vécu comme une soumission et j'ai horreur de ce qui fait nombre et masse, consensus et servitude. Jacques Henric ne pouvait pas me faire de meilleur compliment en écrivant, en postface à mes chroniques rassemblées dans Fusées et paperoles : Il fallait, pour mener au mieux une telle tâche, un homme libre d'attaches idéologiques et institutionnelles, ouvert à des expériences d'écriture parfois à l'opposé des siennes (...) doué d'une mémoire historique, résistant aux oukases, aux dogmes, aux divers terrorismes et aux lancinants chants des sirènes nihilistes de son temps. Pascal Boulanger est cet écrivain et cet homme-là.

Après Septembre, déjà, vous publiez Martingale. Quel chemin vous mène de l'un à l'autre ? Et pourquoi ce titre ?

Le chemin reste le même : une danse sur les ruines et les plaies ! L’histoire, en effet, continue et tous les métiers du monde sont pénibles. Autrement dit, j’essaie de faire entendre les déchirures des consciences contemporaines, livrées à la surveillance et au jugement permanent. J’essaie de trouver une dialectique d’intégration et de mise en résonnance des données objectives, des faits historiques. En même temps, et comme l’a souligné Claude Adelen dans son très bel article publié dans la revue Action poétique (numéro 141, hiver 1995/96) je reste à égale distance des lyrismes et des objectivismes, des nostalgies de boire et de la sècheresse minimaliste. Aperçus d’holocaustes, hantises de la guerre… Martingale (comme Tacite plus tard) mêle la langue du témoignage à la langue de tous. Je maintiens une respiration d’enfance (d’enfance retrouvée à volonté) au milieu de l’irrespirable quotidienneté de la réalité. Pourquoi ce titre ? Initialement, j’avais choisi Histoires, titre trop général, explicite. Une martingale a une multiplicité de sens, c’est une courroie qui empêche le cheval de donner de la tête (et évite l’emphase), une sorte de demi ceinture placée dans le dos de certains vêtements (une virgule si l’on veut) et surtout un système de jeu qui assure un bénéfice : la poésie en somme ! Et puis, n’entend on pas, dans Martingale, le mot gale et ses démangeaisons contagieuses qui infestent les sillons de l’histoire ?

La 5ème partie de ce livre en 6 parties intègre dans le poème la langue scientifique et économique et ses conséquences épouvantables, liberticides. Nous sommes comme dans un livre de science-fiction, par le ton et l'idée qu'on a de la science-fiction. Pourtant, cette partie, époustouflante, semble être la réalité d'aujourd'hui et quelle est l'influence des objectivistes américains dans ce livre ?

Je m’entends très bien avec ceux qui ont une vision paranoïaque de l’histoire et n’oubliez pas le dicton : la réalité dépasse la fiction. La séquence que vous évoquez a été construite à partir de rapports précis et officiels (notamment américains) sur l’asservissement de nos sociétés aux nouvelles techniques de surveillance et de répression. La surveillance électronique, le contrôle des déplacements, le stockage des informations, les simulations virtuelles, les données transmises aux ordinateurs… je n’invente rien, je me contente d’évoquer. Nous sommes au début des années 90, et reconnaissons que depuis, la terreur et ses aménagements n’ont cessé de progresser. Les nouvelles agitations criminelles et le lien de plus en plus étroit entre les mafias et les Etats dits démocratiques se sont multipliés. Je suis, du reste, très attentif aux livres que publient Maurice le Dantec et Volodine qui lui édite ses premiers récits et notamment Biographie comparée de Jorian Murgrave, un chef d’œuvre, dans la collection « Présence du futur » chez Denoël. Ces territoires des bas-côtés, ce n’est hélas pas la poésie qui les intègre. Et pourtant, quand j’écris Martingale, mon objectif est bien d’intégrer, dans des registres concrets, les ambivalences et les violences de l’histoire en train de s’écrire, ici et maintenant, sous nos yeux. Ma présence à l’écriture ne consiste pas à m’évader du réel. Il ne s’agit donc pas de s’incliner devant les faits mais de les regarder en face jusqu’à ce qu’ils laissent apparaître le monstrueux.

Quant aux objectivistes américains, ils participent à une poétique de l’événement qui fuit toute complaisance subjective. Ils sont dans le « réel existant » (Kierkegaard), mais pour ne pas sombrer dans le réalisme (et encore moins dans le réalisme socialiste) il faut souligner que le modèle n’est pas la chose. Il y a toujours apparition / disparition du réel dans la représentation qu’on s’en fait. C’est l’idée de montage qui alors m’interpelle chez les objectivistes. Car si la poésie objectiviste relève du constat, le chant entend bien ne pas s’enfermer dans ce constat. Il faut occuper tout le terrain, celui de l’histoire (de l’HYStoire comme l’écrit Sollers) et celui de l’intime. La traversée du pire ne s’oppose pas à l’affirmation du Royaume. Un Royaume qui emprunte au sermon sur la montagne son dégagement et son retrait. Le témoignage, autrement dit l’apocalypse, par pléonasme, révèle. Et elle révèle aujourd’hui la déculturation de masse, les dépressions et les convulsions. Poète du réel, je ne me satisfais pas des berceuses, je voyage dans les coulisses de notre théâtre. Les poèmes de Martingale s’inscrivent dans la chute des décors.

Pouvez-vous nous dire le rôle de Clément Rosset dans le final de votre livre ?

Une vie et une poésie ambitieuses veulent voir derrière les décors et les murs, là où se cachent le grotesque et aussi l’inattendu et le merveilleux. Je n’adhère pas au ressentiment aveugle, au grand cimetière de ceux, qui, ignorant leur langage, servent les idoles. Le réel tragique n’enseigne pas la résignation et l’acquiescement ne peut surgir qu’en dehors de l’oppidum, dans un hors-temps, dans l’instant qui échappe à l’histoire. Quand je rencontre Clément Rosset, en 1993, pour un entretien qui paraitra dans le journal de la bibliothèque municipale qui m’emploie, j’ai lu tous ses livres inclassables et je sais déjà que pour lui, le seul problème philosophique c’est le réel. Est-il athée ? C’est fort probable et ça tombe bien, moi aussi, comme chrétien, je suis un athée social, autrement dit, je ne crois ni au travail ni au capital ni à la propagande de l’égalité et de la fraternité (Sollers aura une brillante formule pour déjouer l’humanisme claironné : Droits de l’homme en surface / virement bancaire sous la table).

Clément Rosset, à l’époque, est très isolé. L’université (entre les mains des structuralistes, des hégéliens, des marxistes ou encore des heideggériens) l’a déporté à Nice. Et la dernière séquence de Martingale lui est, en effet, dédiée. Et notamment pour rendre hommage à cette incise qu’il signe : Tout reste pensé, tout cesse de peser . Clément Rosset, c’est le philosophe du tragique et de l’allégresse, c’est celui qui accueille l’offrande du réel, le don toujours renouvelé de la présence et qui, d’un livre à l’autre, déjoue la pensée systématique promettant une vie meilleure, différée, illusoire. Or, le philosophe ou le poète du réel est quelqu’un qui voit, dans le quotidien et le banal, voire dans la répétition elle-même, toute l’originalité du monde.

Pourquoi Tacite ?

A la fin des années 90 et au début des années 2000, je mène de front une activité d’écriture et de critique et avant la publication de Tacite, je publie, chez Flammarion, Une action poétique de 1950 à aujourd’hui. Cette anthologie était précédée d’un essai de 130 pages. Les comptes rendus ont été nombreux, dans toute la presse (de L’Humanité au Monde des livres en passant notamment par La Quinzaine littéraire et Le Matricules des anges), et ces critiques saluent, dans l’ensemble, mon travail. A l’inverse, quelques longues dents poétiques grincent, elles auraient aimé que je fasse de ce gros livre une arme contre… les revues Tel Quel et L’Infini ou que je m’en prenne à la formidable étude que Philippe Forest venait d’éditer sur l’histoire de Tel Quel. Mais à cette époque, les ouvertures sont multiples : j’écris et je publie où bon me semble et Yves di Manno, qui dirige et relance avec brio la collection Poésie aux éditions Flammarion, m’accorde sa confiance. Evidemment, dès que vous obtenez un succès (pourtant très relatif dans les domaines poétiques et critiques) ça s’agite autour de vous ! Je suis, très rapidement, mis sous surveillance. On m’épie, me jalouse, me flatte… J’ai souvenir d’un excellent poète ainé, reconnu par tous, me téléphonant à pas d’heure du jour, et surtout de la nuit, pour vanter mon génial travail critique et poétique. Ne suis-je pas un ami de l’influent Yves di Manno ? Je ne suis pas dupe et je m’empresse de dissiper tous malentendus. D’ailleurs, après la publication de mon anthologie critique, les malentendus seront vite posés sur la table.

Quand paraît Tacite, j’ai pour adversaires ceux qui croient que le progrès existe en art et dans l’histoire. La poésie de ce recueil est violente. On peut penser, en effet, que Tacite n’est qu’un historien latin. Or, il est avant tout un prodigieux écrivain baroque qui a su décrire un monde rongé par le négatif. Le titre Tacite joue, bien entendu, sur les ambiguïtés. Tacite, c’est aussi ce qui ne se dit pas, ou ce qui ne peut se dire. Mais l’écrivain Tacite, c’est aussi bien Baudelaire, Georges Bataille, René Girard… une même vision sans concession sur le crime que les sociétés produisent et répètent. Dans ces pages, on ne trouvera pas de pensée du déclin – et encore moins de progrès – de l’humanité. Chrétien, je pense que la Chute a bien eu lieu et que l’histoire c’est toujours la reconduction de l’enfer. J’ai toujours lu aussi en établissant librement toutes les correspondances possibles entre les écrivains et il faut lire ces poèmes, je crois, comme une série de visions empruntées (il y a beaucoup de citations dans ces textes) et perpétuellement décalées par rapport aux pulsions de mort qui rythment chaque époque. L’histoire qui se dessine et qui s’énonce dans Tacite est historiale. Je me contente, en effet, d’écouter et de restituer la parole venant d’un passé lointain. Mais rien de nihiliste dans ma démarche, la mise en scène du négatif n’est pas elle-même une adhésion au négatif puisqu’elle tente, par le montage et le démontage, de le traverser et de le surmonter par la parole poétique.

Sur la 4ème de couverture, vous parlez de "l'oubli de l'être" et de la "fraternité et la terreur toujours complices". Pouvez-vous éclaircir ces propos ?

L’oubli de l’être est un emprunt à Heidegger que j’essaie de lire (et de comprendre) ces années là. Il s’agit, en effet, de garder la mémoire, la mémoire de la poésie et de la pensée, afin de méditer l’oubli. Vous savez que la question déterminante du nihilisme se pose pour Nietzsche et pour Heidegger lisant Nietzsche et que sous le masque de la fraternité la terreur s’aménage. Méditer l’oubli, c’est rendre contemporains les vainqueurs romains, les conquistadors européens, les communistes ou les nazis, bref, la barbarie aux multiples visages. Le nihiliste ignore toujours la loi de sa propre aliénation, il fonde l’Empire (qui s’oppose radicalement au Royaume) et passe de l’arrogance à la peur, de l’actif à l’inactif, du lien bavard à la dépression et au soliloque. Ni moi ni personne n’échappons à cette contagion sauf que nous pouvons tous refuser d’être chassés de notre propre souveraineté qui n’a de compte à rendre qu’à Dieu. Il s’agit bien de vivre au monde, avec le monde en n’étant pas du monde. N’est-ce pas Jean-Louis Houdebine qui, dans un article que je cite de mémoire, rappelle que dans la tradition et la définition rabbinique, Dieu se dit maqom, autrement dit que Dieu est le lieu du monde et que le monde n’est pas son lieu ? Pour quelqu’un qui essaie, tant bien que mal, d’habiter poétiquement le monde, que lui reste-t-il sinon la perspective du poème pour supporter l’insupportable vision de la condition humaine dévoilée ? Tacite fait un travail de relevé violent à travers des citations, des faits historiques et construit une sorte de sémiologie de la réalité à travers un mouvement de la parole et un mouvement des noms propres. Pour autant, il n’y a rien à comprendre dans le tumulte répété et insensé de cette histoire. Une joie sauvage semble y régner.

Dans ce livre, chaque vers fait référence. Expliquez-nous de quelle façon et en quoi le nihilisme est-il le moteur de l'histoire monumentale ?

Qui parle dans Tacite ? Quelles sont ces voix graves, tendues qui subissent ou négocient leur esclavage ? Et pourquoi l’écriture de ce recueil est-elle si impersonnelle ? L’époque est à la confession, à l’aveu, au jugement, à la délation, au remord, à la culpabilité, à la haine « civilisée », bref à l’exhibition de sa misère subjective. La poésie doit assumer le doute et la détresse mais aussi une histoire marquée par la Rédemption. Comme dans Martingale je suis dans l’approbation de l’existence même si je tiens celle-ci pour tragique. On le vérifie chaque jour, la conscience malade a un intérêt capital à ne pas sortir de sa maladie et face à l’ignorance encouragée, il faut être à l’écoute d’une parole parlante – celle qui fait référence justement – et non pas se plier à l’incessant et monotone babil de la communication forcée et conviviale. Je tends l’oreille et j’ouvre les yeux, d’où l’usage dans mes recueils (et particulièrement dans Tacite) de la Bibliothèque. Comment vivre et écrire ? Machiavel : Dans l’expérience des événements modernes et une continuelle lecture des Anciens. Penser d’après moi, c’est passer d’un texte à l’autre, c’est interroger, dépasser, contredire un ordre. Il faut faire tenir ensemble l’expérience de sa propre liberté, telle qu’elle se vit au quotidien, et la pensée écrite de ceux qui nous précèdent et nous accompagnent. Chacun de mes livres est un travail de lecture, une façon de sauver de la débâcle ambiante quelques singularités noyées par l’usage du faux. Tacite enfin essaie de poser la question du sens. Du sens à donner aux problématiques de l’histoire monumentale, celle qui écrase l’homme et face à laquelle Nietzsche oppose l’art anhistorique. Mais Nietzsche lui-même, en louant les fleurs noires de Dionysos, refuse d’admettre que le Dieu chrétien ne s’occupe pas des affaires humaines et qu’il parle au cœur. Le Christ n’est nulle part plus puissant que dans l’impuissance de la Croix. Il faut donc, sans cesse, tout reprendre en sachant qu’il faut du temps aux actes historiques, mêmes lorsqu’ils sont accomplis, pour être vus et entendus. Tout reprendre afin de se délivrer des idoles (et de l’histoire comme idolâtrie) et afin d’accéder à la question du langage, comme premier pas, et le seul fécond, pour un véritable dépassement du nihilisme. Je revisite, après beaucoup d’autres, le cauchemar en acte qu’est l’histoire, dans le refus et de l’humanisme (de ses crimes « progressistes ») et du nihilisme qui coïncide avec les objectifs actuels du libéralisme économique et sociétal.

Pouvez-vous nous parler du poème de la page 16, superbe poème, énigmatique aussi ?

Ce sont trois poèmes en prose de trois lignes chacun… Que puis-je en dire sinon que, d’après moi, la haine de soi, la haine de Dieu fondent dorénavant le réel des choses mais que c’est en étant le contemporain de Tacite, des évangélistes, de qui vous voulez, que l’on peut inverser la perspective ?

Votre chemin, depuis Septembre, déjà, vous conduit à publier vos deux derniers livres chez Corlevour, dont le dernier : Au commencement des douleurs. Ce livre emprunte le sillage tracé par toute la lignée de vos livres précédents, comme une sente inépuisable. Que précise-t-il ou que prolonge-t-il particulièrement ?

De 1991 à 2014, je publie 18 livres. Parmi ceux-ci, je compte 5 ouvrages critiques : Une action poétique de 1950 à aujourd’hui, Le corps certain (sorte de cueillette en cours, de prélèvement d’écriture qui rassemblaient, de 1990 à 2000, 36 recueils poétiques choisis parmi ma bibliothèque), Les horribles travailleurs (qui publiait ma conférence à la Sorbonne sur Rimbaud et Pleynet), Fusées et paperoles (qui reprenait tous mes articles, chroniques et entretiens) et enfin le livre d’entretien avec Jacques Henric : Faire la vie.

J’insiste sur ces essais car ils sont, à mes yeux, aussi importants que mes 13 recueils poétiques. J’écris, en effet, une poésie du politique qui mêle chant et critique. Et j’essaie d’écrire des critiques qui mettent en valeur les enjeux poétiques d’une œuvre.

Nous nous étions arrêtés à Tacite. Deux ans plus tôt, Djamel Meskache (les éditeurs de création ont des noms propres, on ne dira jamais assez ce que je leur dois), publiait mon recueil Le Bel aujourd’hui (dédié à Marcelin Pleynet) et un an plus tard L’Emotion L’Emeute. Les poèmes réunis dans ces deux recueils sont sans aucun doute les plus apaisés et les plus détachés des rumeurs mondaines (même si elles résonnent toujours) de tous ceux que j’ai publiés. Ou plutôt, ces rumeurs apparaissent et sont très vite, par l’utilisation d’un vers décalé sur la page, congédiées. Et elles le sont au profit d’une traversée subjective et sensible, celle d’une étendue musicale qui me fait vivre, et écrire, au-delà du désenchantement général. Je n’ai plus besoin de chercher ce que je croyais perdu ou impossible, le réel de la vie m’apparait immédiat et accessible. Cet accès au bonheur et cet accord avec moi-même et avec mon quotidien, je le dois essentiellement à mes filles que je vois grandir et s’épanouir. Etre père m’a rajeuni d’un coup et mes enfants m’invitent à une logique d’enthousiasme.

Jongleur, qui paraît en 2005 dans un contexte pénible et aux conséquences douloureuses, rassemble des poèmes écrits de 2002 à 2004. C’est un livre hétérogène qui mêle trois séquences très différentes. Je n’ai plus en mémoire le détail de la chronique que Claude Adelen a écrite dans Action poétique, mais je me souviens qu’elle m’avait bouleversé. Il est en effet troublant et très rare d’être éclairé si parfaitement sur son propre travail par un critique qui cible ce qui, jusqu’à lors, demeurait dans l’obscurité. J’ai été, à l’inverse, peiné par la critique de Pierre Le Pillouër sur le site Sitaudis. Je l’avais trouvée, en effet, injuste comme si ce n’était pas vraiment ces poèmes qui étaient passés au tamis de sa critique mais moi, comme personnage « public » d’après lui surévalué. Mais il faut du temps, souvent, pour que les êtres se rencontrent et se lisent et je crois que nous nous respectons, aujourd’hui, mutuellement.

Je passe vite (même si je tiens énormément à ces recueils) sur le diptyque publié par Charles-Mézence Briseul des éditions Le Corridor bleu : Jamais ne dors et Un ciel ouvert en toute saison. Le premier marquait un changement formel dans mon travail. Si, jusqu’à présent, je travaillais le vers libre et le poème en prose, Jamais ne dors (qui revendique un lyrisme amoureux) prenait appui sur le vers ample et le verset. Un ciel ouvert en toute saison est une adresse à mes filles adolescentes. La prose, comme l’a écrit Gilbert Bourson, se faisait ici prudente, se sachant épiée par des enfants encore fragiles face à l’inconnu. C’est la prière d’un père (et la prière est toujours un merci) à ses enfants, un manifeste aussi pour ne jamais désespérer, puisque le pire n’est jamais sûr (Claudel).

Puis en 2009, sera publié, grâce à Claude Ber, Cherchant ce que je sais déjà, de sombres poèmes à l’image d’une situation personnelle difficile (la séquence Les ruines de la ville en témoigne) et dont, dans cet entretien, je ne dirai rien.

J’en viens aux deux recueils publiés par Réginald Gaillard aux éditions de Corlevour. Vous évoquez le dernier : Au commencement des douleurs. Prolonge t-il tous mes livres précédents ? Oui et non. Oui si l’on considère que chaque auteur à des fixations qui ne cessent de se décliner d’un livre à l’autre. Non si on pense qu’il faut écrire à partir d’une vérité étroitement liée à des expériences, ou des lectures, abruptes. Aussi, ce n’est pas moi qui explore de nouveaux territoires, ce sont de nouveaux territoires qui s’invitent en moi. J’écris des manuels de survie, là est sans doute l’essentiel de ce que je tente de vous dire, depuis le début de notre entretien. Ces manuels de survie me permettent de rester éveillé. Ils ont pour mission de dévoiler, ils ne soigneront rien. Au commencement des douleurs prolonge Tacite dans ce qu’il dévoile les ruminations, les négations, les convulsions folles et fermées du monde. Je veux montrer l’envers du temps et son effrayante sauvagerie. Et je veux le montrer à travers une écriture qui, contrairement à celle de Tacite, ne se prive pas d’un élan tragico-jubilatoire (qui est celui, par exemple et systématiquement, de Christian Prigent).

Mais avant ce recueil, toujours chez Corlevour, Le lierre la foudre, proposait une fresque qui allait au plus profond de ma pensée (y compris de ma pensée politique). C’est sans doute la raison pour laquelle ces poèmes ont été accueillis (quand ils ont été accueillis), fraichement par certains. Le fond de leur jugement politiquement correct a été très bien résumé dans le numéro 23 du Cahier critique de poésie (publié par le Centre internationale de poésie Marseille) par un article insidieux, voir crapuleux, signé Tristan Hordé, dont l’œuvre poétique, par ailleurs, tarde à venir.

Que peut le poème aujourd'hui, dans la déconsidération dans laquelle certains le tiennent ? Et qu'espérez-vous de lui ?

Encore faudrait-il s’entendre, cher Gwen, sur les mots poème, poésie, prose. Vous savez que j’ai toujours souhaité dépasser ces clivages mais que j’en suis surtout bêtement hermétique. J’ai beau avoir suivi, dans les années 90, la plupart des débats formels (la revue Action poétique en était friands) j’ai beau avoir lu des essais, notamment celui de Jacques Roubaud qui faisait autorité : La Vieillesse d’Alexandre… C’est à pleurer, je n’y comprends goutte ! Mais enfin, ne classons-nous pas arbitrairement par genres ou par formes ? Et d’où vient cette classification, en quoi parle-t-elle ? J’ai été marqué par les notions de « texte » ou « d’écriture fragmentaire » qui étaient de coutume d’évoquer dans Tel Quel mais aussi chez des écrivains comme Emmanuel Hocquard, Il y a pourtant, d’après moi, une notion poétique qui se révèle dans la radicalité du retrait – dans le trait – et qui s’oppose à l’horizontalité du nombre et de son reflet dans les effets de la représentation. Il y a la vision du temps (linéaire) propre aux romans, celle d’un temps prophétique (ou épiphanique) propre à la poésie. Bref, le discours des experts sur les formes ne m’a jamais marqué.

Pour ma part, je laisse jouer le désordre et le disparate dans mes lectures et dans mon écriture. S’imposent à moi des poèmes concis ou longs, des vers décalés sur une même page, des poèmes titrés ou sans titre, des blocs de prose non ponctués ou ponctués… C’est l’oreille qui décide, à travers le remarquable « gueuloir » flaubertien et aussi à travers le silence et le néant qui doivent intervenir entre un et deux, pour laisser la colonne (le caillou jeté dans la prose) tracer son ascension et sa chute.

Mon poème se nourrit (y compris formellement) de la Bibliothèque comme de l’événementiel, de l’altérité comme de ma propre traversée. Je ne spécule pas à partir de sommets conceptuels mais à partir de mon expérience vécue (et vécue aussi dans mes lectures). Et puis, je le répète, j’aime les livres inclassables… Salammbô de Flaubert, La Croisade des enfants de Marcel Schwob Paterson de William Carlos Williams, Paradis de Sollers : poésie ? Prose ? Ce sont des œuvres, voilà tout, qui mêlent et qui visent, par l’audition et la vision, à la formation de la plus grande mémoire possible. Elles parlent, ces œuvres là, du « déjà-là » du monde et de sa misère surmontée par la parole. J’appelle, pour ma part, poésie ces textes qui fondent l’histoire et tenter une fondation poétique de l’histoire, avec ses débâcles et ses joies intimes, c’est ouvrir un monde – un présent du monde – qui marque un acte de rupture avec la logique meurtrière des sociétés.

Aussi, ce n’est pas particulièrement le poème qui est déconsidéré. Ce sont toutes les existences et les oeuvres isolées qui le sont. Isolé et censuré celui qui montre la mimesis sacrificielle et le nihilisme contemporain, qu’il utilise la figuration ou l’abstraction, le poème ou le récit, qu’importe. La poésie, celle qui demeure inadmissible, tente de supporter et de dépasser l’inacceptable de la vie en société en relançant l’existence simple et forte – son noyau d’enfance – que la servilité n’a pas encore détruite. Dans cette affaire, j’entends plus que j’attends.