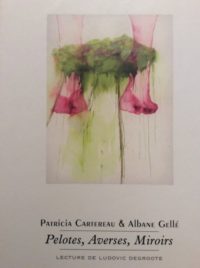

Patricia Cartereau & Albane Gellé, Pelotes, Averses, Miroirs

Patricia Cartereau & Albane Gellé, Pelotes, Averses, Miroirs,

L’espace.

Avant même l’alternance des dessins et des poèmes, nous remarquons le blanc, vaste, omniprésent, intact. Primordiale innocence ? En tout cas nous nous interrogeons sur la connotation de la trace, les valeurs ambiguës de ce qui surgit : formes, couleurs, poèmes, à peine apposés sur le monde, est-ce violence ou douceur, vie ou inertie ? Et après tout, faudrait-il trancher ?

Patricia Cartereau & Albane Gellé, Pelotes, Averses, Miroirs, L’atelier contemporain, 2018

Nous nous promenons dans les bois. « De bon matin lichen s’étend », la nature frémit, nous la sentons qui respire et l’eau coule : encre, aquarelle, écriture comme un souffle et une flaque. Pelotes, averses, miroirs : ce n’est pas tant une unité que ce titre résume, mais un perpétuel mobile, d’incessants passages d’une figure à l’autre, labiles transformations :

Je suis chevreuil, oiseau de juin

je suis nous sommes une guirlande

[…]

Cette espèce de vaste communication des choses entre elles (que Ludovic Degroote a raison de rapprocher de la correspondance baudelairienne), nous la sentons, souvent par la peau. Chaque être, tous les êtres, comme ces « petits os pointus », ces « branches », ces « nids de chenilles » en sont autant d’indices : ils renvoient vers d’autres êtres. Chemin faisant, nous ramassons par exemple des pelotes de réjection. Le crayon du dessin ou la plume de l’écriture tissent un obscur réseau serré sur la candeur absolument antérieure à tout.

Nous ne sommes pas seuls, à tâtonner

sur de petites pierres, se frayant

un passage, n’évitant pas

quelques bosses.

Toucher, tact, courtoisie : les êtres parlent, les êtres répondent. Seul un bien triste technicien de l’esprit réduirait les êtres à de mornes choses-en-soi. Dans ce livre de Patricia Cartereau et Albane Gellé, le mouvement du poème, et avec lui la trace légère du pinceau sur la feuille, révèle le rythme d’un cœur et la vie d’une conscience. Nous nous promenons dans les bois, des fougères nous caressent, et nous devinons l’âme.

Et si nous sommes interpellés par l’apparition d’un noir, captivés par un rose, un vert, un mauve, si nous ignorons comment interpréter leur surgissement par rapport au virginal immaculé, c’est parce qu’ils parlent la langue aurorale de l’animal sauvage :

« Il faudra trouver

des gestes d’antilope, des sabots un peu sauvages,

[…] »

Au plus proche de l’émotion, l’écriture poétique communique avec le langage animal. Elle prend son rythme à même le tressaillement nerveux et sanguin du muscle d’un cheval, d’un cerf, d’un loup, aux pieds nus d’un homme qui marche dans la nature. Si la poésie rafraîchit la parole humaine, c’est à l’étalon de cette étrange altérité : l’animal. Le poème provient de cet « autre versant », « les langages sans mots, les renards ». La raison et son armada de techniques de l’esprit, qui nous ensevelissent de questions, menacent incessamment de nous le faire oublier.

Mais nous marchons dans les bois, tâchant d’apprendre de l’ignorance des bêtes.

Asseyons-nous dans l’herbe,

les questions s’arrêtent.