- Quel chemin vous a conduit à la poésie ?

Pour quiconque s’est découvert la vocation de poète (et je dis cela sans aucun romantisme, tout simplement parce qu’à mon âge on s’aperçoit qu’une vie s’organise autour d’un appel auquel on est ou non resté fidèle), tous les chemins mènent au poème – et par-là même à la poésie, mot difficile, réalité encore plus complexe à définir.

En poésie, l’expérience des commencements est ainsi quelque peu banale : il s’agit toujours de l’acquisition d’un langage à l’intérieur de la langue, selon des étapes qui mènent de la fonction ludique à la fonction ontologique, je veux dire du jeu à la célébration.

Dès que j’ai commencé à être attentif au langage, puis à la lecture des livres, les mots m’ont frappé à la fois par leurs combinaisons, leurs ressemblances, les jeux auxquels ils invitaient, et plus encore par ce qu’ils laissaient supposer au-delà d’eux-mêmes, qui me faisait rêver. Mais entre cet intérêt pour les mots et l’artisanat du poème il y avait bien des obstacles à franchir ! D’autant que la bibliothèque familiale était très maigre en livres de poèmes.

Puis l’adolescence a suscité une réflexion inquiète sur le fait d’être un « être humain », qui m’a fait remplir bien des pages ! Existions-nous vraiment ? Tout cela était-il ? J’ignorais encore que cette interrogation bien naïve allait rencontrer celle d’une partie de la philosophie du XXème siècle.

J’ai vécu l’angoisse d’une relation au monde, la hantise de ce tremblement général des êtres et des choses, la fragilité des feuilles. Tout cela, les mots devaient s’en emparer. Ce que je prenais alors pour des poèmes n’était guère que l’expression d’un certain désarroi avec les mots des autres. Si un jour on découvre qu’écrire des poèmes est une des plus grandes joies qui soient, il faut avoir commencé par connaître d’abord l’enthousiasme un peu naïf, l’impatience et la déception. En somme, les gammes reprises sans fin jusqu’à la note juste nous révèlent que l’instrument ne sera jamais infaillible parce qu’il n’existe pas vraiment : il n’y a guère que notre façon d’être au monde à travers une transfiguration du langage selon des formes nécessaires, et la fusion de nous-mêmes avec ce langage dans une façon de vivre. Et vivre alors, c’est vivre à l’affût.

Voilà comment je suis venu à la poésie : au départ, je ne rêvais que de raconter des histoires. La poésie me semblait une activité parallèle, très estimable certes, mais moins puissante que l’aptitude à faire surgir des personnages et les imposer à l’imagination de ceux à qui j’aimais raconter de petites « fictions ». Alors que l’expérience du poème, puisque j’en écrivais beaucoup et très médiocres – , m’a fait mesurer très vite le piège d’un enfermement dans le seul langage, dans le narcissisme du langage qui se regarde lui-même dans le miroir plus ou moins satisfait de son agencement.

Un jour, vers les vingt ans, j’ai tout détruit, déchiqueté, brûlé. Un geste sans doute idiot, et que je regrette. Mais j’étais furieux contre moi-même, je ne supportais pas de devoir relire des pages médiocres, qui devaient tant à Baudelaire, Rimbaud, Michaux, Saint-John Perse…

Alors j’ai recommencé à écrire de la poésie, après une crise de détestation, qui a correspondu aussi à une crise de la foi. Et j’ai eu la chance de ne pas publier de livre avant 38 ans. Un écrivain ne doit pas chercher à opposer aux autres l’écriture de sa singularité, mais à communier avec eux dans l’expérience de la différence. En sachant qu’il ne doit rien au public, mais tout à son art.

- Sans vous demander de définir votre poésie, vous avez fait le choix d’écrire, de composer et de publier votre œuvre. Elle contient donc pour vous des éléments qui renouvellent les voix antérieures à travers lesquelles vous vous êtes nourri. Quels sont selon vous ces éléments singuliers que porte votre parole poétique ?

Je crois qu’il faudrait rappeler l’époque dans laquelle nous nous trouvions alors. La référence demeure, d’une manière mythologique, mai 68, qui fait figure de date fondatrice. Bien qu’il y eût beaucoup à dire là dessus, mais ce n’est pas le sujet… On pouvait discerner deux grandes orientations alors, dans la vie culturelle : l’exigence exhaustive du tout politique ; l’exigence contraire du tout formel.

Je m’en tiendrai à la seconde. Liée à la prééminence non pas de la forme, ce qui allait de soi en art, mais du formalisme, celle-ci tenait à distance la démarche poétique proprement dite, dans sa relation à une fin. Combien de fois ai-je entendu répéter autour de moi cette citation de Hegel qui semblait légitimer, pour ceux qui la prononçaient, la disparition « historique » de la poésie : « L’art est mort, l’âge de l’esthétique est venu ». La rationalisation devait l’emporter aussi bien dans l’invention que dans l’interprétation, congédiant l’essentiel, l’irréductible part secrète qui irradie dans tous les arts.

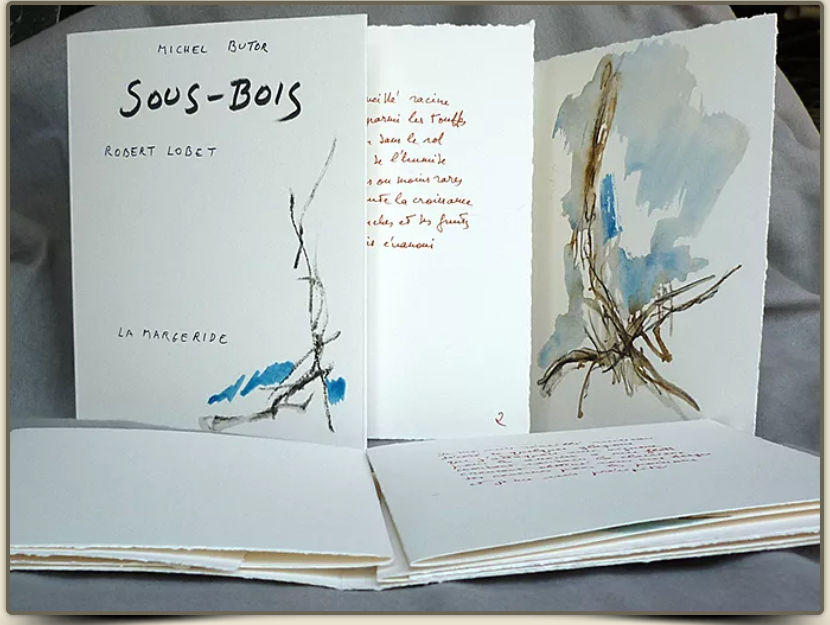

Les structuralistes avaient raté la poésie, comme les écrivains formalistes qui entendaient réinventer le roman, du moins proposer, et rien que cela, un « nouveau roman ». Robbe-Grillet et le premier Butor, proposaient des voies qui pouvaient fasciner des étudiants, apprentis-écrivains plus prompts à rechercher des explications à partir de démontages ou de théories, où les choses s’avéraient aisément compréhensibles et susceptibles d’être reproduites, qu’à entrer dans le long et difficile apprentissage de la vie intérieure, en quête de formes nécessaires, ce qui n’est pas vraiment une mince affaire ! Pourtant, certains d’entre nous, les plus sceptiques, devaient très vite découvrir combien le personnage, qui participe du mystère même du roman, disparaissait dans ces constructions ambitieuses. Quand il n’est pas réduit à une ombre schématique dans la combinaison ingénieuse d’une architecture glacée. D’ailleurs beaucoup d’œuvres et de « théories » de l’époque étaient vouées à la glaciation, là où la poésie exige une forme de passion – du moins cette émotion qu’il convient de transfigurer. Vous voyez, je suis resté fidèle à Reverdy !

J’avais essayé d’écrire selon les normes du Nouveau Roman… avant de me lasser de ces tentatives. Et puis, dans le même temps, j’ai eu la chance de découvrir quelques voix magnifiques à travers des livres qui m’ont littéralement bouleversé. Ceux de poètes étrangers, à qui je suis demeuré fidèle par la suite. Mais aussi des Français : le dernier Max Jacob, celui qui ne joue plus mais qui devient un maître spirituel ; Follain, moins pour l’aspect rude, un peu dépenaillé de ses poèmes que pour l’extraordinaire souci de l’humain, et de l’humain le plus humble à travers les signes émis par les objets ; Dadelsen, à cause de son travail musical de la prose dans son vers ample ; Réda, dont les recueils me semblaient atteindre à l’équilibre le plus réussi entre une expérience humaine de l’émotion – une tendresse toujours discrète – mais aussi de la violence, et une forme de vers très souple, avec d’admirables coupes, des rejets, et une prosodie très plastique. Je lisais aussi, avec le même bonheur Jean Grosjean et Philippe Jaccottet.

Ce sont ces voix qui m’ont guidé, et quelques autres, de même que les conseils reçus de poètes bienveillants, puis amis comme Jean Grosjean (encore) ou Pierre Oster, lecteur attentif et de bon conseil.

Cela dit, l’exercice de l’admiration qui cause un tel bonheur parce qu’elle rend libre, nous fait aussi mesurer nos limites. Et puis était-ce raisonnable de penser que l’on pouvait ajouter quelque chose à tant d’œuvres remarquables ?

Mais vous avez raison d’insister sur ce point : il ne s’agit pas de suivre, ce qui s’avère bien difficile quand ce sont de grandes œuvres, des voix majeures. Seul importe de comprendre pourquoi certaines œuvres nous sont destinées, et la leçon ou les leçons que nous devons en tirer dans notre propre aventure.

Pour ce faire, il me manquait encore la découverte des poètes anglais contemporains (lus et/ou rencontrés), une réflexion sur leur pragmatisme par rapport aux objets du monde, et la comparaison entre le système d’accentuation de l’anglais (mais aussi de l’espagnol ou de l’italien) et celui du français, qui est une langue beaucoup plus terne, sans véritable accent – et avec la seule ressource de l’admirable « e » de retrait – qu’on nomme maladroitement « e muet », alors qu’il ne l’est pas. Comme avec la pédale de gauche du piano – dite « d’appartement » — il permet de créer un certain effet d’atténuation en détachant, et de créer une nuance d’intériorité par la suspension, partant un effet d’insistance sur les mots qui suivent.

Maintenant il faudrait définir ce que je tente de faire, mais j’en suis incapable. « Les éléments singuliers » ? Ce que je fais me paraît naturel et coutumier. Je suis donc mal placé pour vous répondre.

- Quel est l’enjeu du poème aujourd’hui ?

Je crois que l’on peut faire un certain nombre de constats, à commencer par celui-ci : nous ne sommes plus dans une période de combats théoriques, ni de tumultes novateurs. La recherche du « nouveau » pour le nouveau, les petits trucs ingénieux dans le dispositif sur la page blanche ont perdu de leur audace et de leur originalité, mais plus encore, leur raison d’être. Peut-être cette volonté de destruction était-elle plus jubilatoire à une époque heureuse et fortunée, ce que n’est plus la nôtre qui voit de tous côtés se profiler la catastrophe. Mais, à l’inverse, je comprends l’agacement de certains de ces poètes que je respecte et dont les recherches formelles m’ont paru intéressantes, face au retour du pathos, au danger de mollesse du vers, ou au lâcher de tel ou tel type d’écriture.

Cela dit, je ne suis pas sûr qu’il y ait encore un enjeu pour beaucoup de ceux qui écrivent des poèmes. Pour eux, la « poésie » semble aller de soi, et il suffit d’écrire au fil de la plume (ou de l’ordinateur). La recherche systématique de la petite découverte originale, tout ce qui pouvait casser le vers ou la langue, remettre en question le poétique lui-même, et ce qui pouvait causer une (agréable ?) surprise dans certains cas, me paraît quelque peu révolu. Il semble aller de soi que le poème s’écrive de telle ou telle façon, la « modernité » commençant avec l’absence de ponctuation !

Est-il besoin de le rappeler ? les grands poètes de la tradition n’ont pas cherché en premier lieu l’ingéniosité pour elle-même, mais plus essentiellement la vérité humaine profonde, à travers l’invention de formes nécessaires, sans méconnaître aussi la part du jeu (songeons à l’invention et au perfectionnement du sonnet). Ce point de départ a imposé des renouvellements mais de l’intérieur, d’où les grandes œuvres, chaque fois d’une originalité prodigieuse, et les chocs qu’elle provoquent. Parce qu’elles proposent un ensemble achevé par la nécessité interne d’une unité formelle autant que visionnaire. On pourrait en dire autant dans l’ordre du roman.

La quête d’une nécessité reliant l’aventure des mots à l’aventure spirituelle de l’artiste n’est plus toujours vécue comme une exigence fondatrice. Et ne lui sert plus de boussole. Or la poésie est aussi un territoire qui s’étend entre les points extrêmes et opposés de la vie intérieure.

Du coup, il manque à la fois l’expérience violente de l’émotion et sa métamorphose par la justesse des mots. Sans passion, la poésie n’est plus qu’un exercice. Et rien n’est plus commode que d’imiter la passion des autres (ou leur absence de passion), en reprenant leurs procédés.

Peut-être est-ce par là maintenant que la poésie peut rejoindre son exigence fondatrice : par un surcroît de vie, mais de la vie sublimée par l’art du langage. Voilà ce que j’entendrais par enjeu. En somme, nous attendons toujours de rencontrer quelqu’un, et de rejoindre son expérience à travers un langage. Quelque chose qui donne le sens d’une expérience de vie, mais selon le mode de la nécessité. Ainsi le poème doit-il retrouver son origine ardente dans la vie du poète, ce lieu incandescent par quoi les mots acquièrent leur juste place. Alors un vécu particulier s’objective en expérience universelle. Dans la vie, c’est-à-dire en accord avec la vérité profonde de la personne, non pas dans les détails du singulier anecdotique.

La grande vérité de l’art, c’est toujours la transfiguration du commun – du lieu commun. Je veux dire ce qui est commun à tous. Mais le lieu commun – ce qui nous est commun – doit être renouvelé par la vigueur des images, par un certain travail du rythme et la combinaison des mots, eux-mêmes inscrits dans des séquences. Le commun n’a rien à voir avec le « stéréotype ». Plus largement, écrire, c’est toujours recommencer l’histoire d’une fondation, la fondation même de l’être et du langage, ce par quoi nous sommes différents et semblables, mais d’une manière nouvelle, à travers des formes nouvelles, en accord avec la Tradition, qui est la vie traversant la mémoire – non pas les traditions, qui sont des formes mortes, fossilisées. Et s’accorder à la Tradition, c’est prendre toutes les libertés avec elles, en tirer les moyens d’une reconquête de l’écriture pour affronter son temps.

- Vous publiez Eucharis en 1989. Ce livre marque l’histoire du poème en France tant il indique pour la parole, la pensée et l’inspiration une autre voie que celles empruntées par la poésie de laboratoire d’une part, nées de maniements de concepts formels, et la poésie universitaire, écrite par des professeurs d’université, et donc essentiellement théorique, à travers laquelle ceux qui se définissent comme des poètes s’insurgent contre l’image de « voleur de feu » attribué au poète. Pensez-vous, avec Eucharis, avoir ouvert une voie ?

D’abord, permettez-moi de dire qu’aucun livre qui compte – qui compte pour nous-mêmes, pour notre vie – n’est écrit « pour ouvrir une voie » ou participer à un débat théorique. La conséquence de l’apparition d’un livre, s’il est en accord avec une attente, se fait dans un second temps, sans que son auteur ait cherché autre chose qu’à ne pas mentir, à soi-même, au langage et aux autres, je veux dire à ceux qui seront ses lecteurs. Et finalement n’est-ce pas ce que nous attendons, même des auteurs de fiction, qu’ils soient en accord avec eux-mêmes, avec cette vérité au profond d’eux qui attend son expression formelle ?

En écrivant Eucharis à Londres, j’ignorais tout, en fait, des débats franco-français, des théories poétiques, de la violence assez surprenante avec laquelle ils se faisaient – je m’étais davantage intéressé, en lecteur enthousiaste, au roman, et particulièrement au roman anglo-saxon, que je trouve infiniment supérieur au roman français. C’est d’ailleurs pour cela que mes poèmes sont ceux d’un prosateur, et que le vers que j’essaie d’écrire est un vers de prose. Je déteste l’aspect « bibelot » de la poésie, la figurine précieuse à ranger pieusement dans la vitrine de la littérature. La poésie est une parole d’homme en marche. Et aussi la transcription maladroite d’une aventure spirituelle, une aventure pour laquelle les mots trop souvent font défaut. Et puis je ne sais pas aussi bien faire que ces poètes des formes brèves, dont la concision m’émerveille.

Par ailleurs j’ai toujours été surpris devant l’attitude de certains poètes savants, croisés ici ou là, qui pouvaient à la fois écrire et commenter ce qu’ils avaient écrit. J’en suis le plus souvent incapable. Cette sorte d’omniscience est éloignée de la division des tâches, en fonction des grâces de service. Je songe ici à ce qu’écrit saint Paul : certains prononceront, dit-il, des « paroles mystérieuses » et d’autres les interpréteront. Dans l’ordre de la connaissance, le critique, l’universitaire en savent bien davantage que le poète ; mais dans l’ordre du sentir, le poète, en tant qu’artisan, a l’intuition qu’il dispose d’un tout autre savoir, un savoir de réel : je veux dire une expérience du fait vécu, de la sensation, qui passe par l’intuition et qui requiert la précision du « geste artisanal ».

Bien sûr le poème exige un travail appliqué au matériau du langage, à l’alliage des mots, et un poème est d’abord un certain agencement des mots. Mais il ne faut pas méconnaître que la poésie est un agencement des mots en vue d’une fin (d’ordre esthétique et spirituel), mais aussi d’un effet.

Le langage qui est le matériau du poème, dans l’instant même où il subit la métamorphose, requiert trois fonctions inextricablement mêlées : désignation, convocation des êtres, de l’univers et les choses dans leur singularité ; communion, participation du lecteur par l’émotion qui fait de lui un poète à son tour ; contemplation, dépassement de la somme des parties par l’unité, pour tenter d’approcher l’indicible.

Ces trois fonctions sont elles-mêmes ordonnées à la musique seconde, si difficile à définir mais essentielle, puisque c’est d’elle que résulte la transfiguration dernière. Tout cela, ce dosage si subtil, rend le poème fragile jusqu’au moment où il atteint à son amplitude maximale quand on sait qu’on ne peut plus rien changer. Il accède alors à cet état d’apesanteur que l’on connaît aux grandes œuvres d’art, à la fois lourdes de leur poids de réel et suspendues entre terre et ciel comme la libellule ou l’alouette du matin.

Le poème nous rappelle toujours que le langage a part avec le verbe, c’est-à-dire qu’il exprime la vie intérieure. Et la vie intérieure est cette expérience spirituelle par laquelle nous découvrons ce que nous sommes.

Enfin, permettez-moi encore cette remarque. Vous utilisez l’expression « voleur de feu », que l’on connaît bien, certes, et qui nous renvoie une fois de plus à Rimbaud. Mais l’expression, très belle certes, est contestable. D’abord parce qu’elle a été rabâchée au-delà du possible, et de manière, si j’ose dire, adolescente. Quand la formule s’élime à force d’être ressassée, finalement elle confine au cliché, et rien n’est plus contraire à la poésie qu’un cliché – alors que son terreau est le commun.

Ensuite, et c’est plus grave, pourquoi devons-nous toujours envisager la poésie comme une transgression, un acte rebelle ? N’est-ce pas d’abord ce par quoi nous nous accomplissons ? Pourquoi entrer dans la maison de l’être en position de « voleur » ? Le voleur – la forceur de coffres, à l’image de tant de « (anti)héros » de cinéma – , doit-il passer pour le modèle ? Je ne sais d’ailleurs si la figure de ce Prométhée modeste, qui joue son rôle à l’intérieur d’un contexte pas même mythologique, peut dire encore quelque chose du poète contemporain, même quand il allume en frottant son briquet la cigarette qu’il a roulée entre ses doigts habiles. Cet ennoblissement mythique, aussi désirable et valorisant qu’il paraisse, ne signifie plus grand chose, sinon la volonté d’auto-encensement narcissique d’un artiste aujourd’hui inaudible.

En outre, s’il fallait identifier ce feu dérobé — mais dérobé à qui ? à Dieu ? aux dieux ? à la tradition poétique ? – le seul feu qui importerait ne serait-il pas celui de l’Amour ? Je mets la majuscule en songeant au sens fort de ce mot chez les mystiques. Mais on ne voit pas comment on pourrait le dérober, puisque par nature il se donne. Ne s’agit-il pas alors de répandre le feu sur la terre ?

Plutôt que « voleur de feu », je préfère veilleur de feu – le feu guetté à la fin de la nuit, le petit jour qui vient, comme dans la Bible ou la pièce de Sophocle. Et tant qu’à faire disons que le poète est un veilleur – et, un veilleur amoureux.

Cette perspective est bien plus redoutable pour une époque qui interdit le jugement déviant et la vérité qui libère.

- La deuxième partie de votre livre Eucharis laisse entrer dans le poème la mythologie antique. Ce mouvement est-il né d’une nécessité du retour des dieux à travers un langage qui, dans ses héritages récents, les avait écartés, réduits à une forme symbolique, voire détruits ?

Eucharis a été d’abord l’aboutissement d’une expérience de vie, de tâtonnements en quête d’écriture et d’une recherche de la simplicité, tout cela mené hors de France, à Londres, pendant les années quatre-vingt. Au cœur de cette expérience, il entre ce que j’oserais appeler une série de semi-hallucinations, ou plutôt des rêveries récurrentes, qui se sont imposées au cours de marches ou de promenades, pendant plusieurs hivers.

J’allais souvent travailler à la British Library, profitant de ces journées d’étude pour retourner voir, à l’heure du déjeuner, les salles de sculpture grecque.

Puis, pour rentrer, j’aimais à descendre vers la Tamise par Southampton Row, ou marcher ici et là sur les berges de ce fleuve qui vit au rythme des marées : les docks près de la Tour, les quais ombragés autour de la Tate Gallery. De même que Londres est un mélange de ville et de campagne – les parcs, et même les squares privés –, Gracq a écrit là-dessus des choses magnifiques – ; de même, la Tamise est un mélange de grand fleuve – l’eau qui descend de manière inéluctable, comme l’ont répété Héraclite et Borgès – et de mer, de mer jaune ou vert sombre qui est la mer du Nord. D’où cette action vivante de la marée, promesse de recommencement mais aussi de surgissement : de l’ailleurs et de personnages de l’ailleurs – les voyageurs. Tout cela je l’ai vu, je l’ai senti le long des grandes barques couchées sur le flanc et des bateaux couleur d’anthracite au milieu du fleuve, tirant sur leur câble pour fuir vers le soleil.

C’est là que j’ai vu se révéler la désolation de ces « héros » des mythes, et mesuré l’étrange et inquiétante fascination qu’ils exercent. Car à travers la répétition sans fin de leur histoire, les héros nous condamnent à vivre leur destin, à le vivre avec eux, je veux dire à agréer à la réponse humaine face au mal, dans le désarroi de l’existence. Ainsi les poèmes appelés par ces moments londoniens n’avaient pas vocation à réintroduire la mythologie de manière métaphorique (Freud, Joyce) ou ornementale (G. Moreau) – mais à dire réellement, et de façon apophatique quelque chose d’essentiel : la bonne nouvelle d’aujourd’hui, à savoir la sortie du mythologique. Le mythologique nous oblige à retourner dans le mouvement circulaire de ce qu’il ne cesse de répéter, parce qu’en fait il n’a rien à nous dire à part l’identité de la démesure dans les actes qui la recommencent : le mythe est une « parole » certes, mais non pas la Parole, je veux dire le Verbe, parole du Père, parole fondatrice et inchoative qui a pris chair. Et le fait de ce retour du même, avec la même absence de sens, en définitive, est source de nostalgie au sens très fort, la nostalgie d’un temps imaginaire où il ne se passe rien, sinon la répétition de la même parole, sur le modèle du serpent Ouroboros qui se mord la queue, promettant le retour du même dans la figuration d’un temps cyclique. En somme un retour vers l’ombre, avec pour aboutissement les cavernes sans soleil où Achille achève d’abrutir ses chevaux.

De fait, je me suis demandé ce que signifiaient ces mythes, par delà tout ce que l’accumulation de savoirs et de gloses peut nous en dire. S’ils sont parfois porteurs d’une immense douleur – celle d’Iphigénie par exemple, mais elle échappe heureusement à son « destin » ; celle d’Antigone, qui est poignante parce qu’elle est préfiguration dans la fiction d’une réalité, la réalité christique – ; mais aussi d’une extrême grandeur, mélange de dignité et de noblesse – ils ne peuvent pas nous dire ce que nous sommes. Il faut sortir du mythe pour entrer dans l’Histoire, parce que l’Histoire nous offre les aspérités du réel, et l’Histoire nous fait découvrir en dernière instance la dimension ultime qui est le mystère. Enfances, mythes, Histoire, mystère, c’est finalement le plan d’Eucharis.

En méditant sur ces mythes, sur ce qui était notre savoir ancien, venu des Grecs, j’ai pris conscience de ce que signifiait précisément la Bonne Nouvelle que nous offre le Christ, dans ce lieu même du mythe, assumé mais retourné : le christianisme – le fait de vivre dans la présence aimante du Christ – apparaît bien – et cette fois, au cœur de l’expérience culturelle – comme l’issue, la seule issue pour notre monde, et pour chacun de nous. Vous me direz que ce n’est pas un scoop ! Deux mille ans de christianisme n’ont cessé de le proclamer de toutes les manières possibles, mais nous avons peut-être perdu la dimension incroyablement novatrice du kérygme (je me refuse à dire révolutionnaire, tant ce terme a servi d’alibi aux actions les plus meurtrières) et dans un ordre particulier : celui de l’art et donc de la culture. D’autant plus que, sous couvert de modernité, celle-ci se laisse tenter, à l’image de la société entière, par des figures de la mythologie, et en particulier la fascination d’un âge d’or, un âge mythique, qui relève non pas du réel mais du désir.

La seule façon certaine d’échapper au cycle infernal du mythe – à son manège, et donc au destin, c’est encore et toujours le christianisme, prodigieux ferment de vraie libération de l’être et de la connaissance, dont nos contemporains n’ont même plus idée.

Cette découverte, dans l’ordre du savoir fut vraiment un coup de tonnerre qui m’a permis de lire ou de relire d’une autre façon les auteurs dont l’œuvre s’enracinait dans le christianisme d’une manière visionnaire. Puis ce fut la découverte beaucoup plus tard, de l’œuvre considérable de René Girard qui apporte au débat une réponse bien plus puissante, si ce n’est la réponse, en revivifiant toute la Tradition.

C’est ainsi que le mot Eucharis s’est imposé comme titre d’un livre à venir, qui réunirait les poèmes les moins insatisfaisants de ce que j’avais pu écrire depuis le début des années quatre-vingt. Eucharis, c’est le fait de rendre grâce, de remercier pour l’issue, le salut : enfin l’on sort, après l’enfance, de ce qui est la tentation du mythe, en découvrant que tout est histoire, et non pas cycle sans fin. On sort pour atteindre au mystère. Car vivre, c’est s’accorder au mystère. Et le mystère est le noyau ardent de la vie, à travers d’innombrables signes qu’il nous revient de lire. Et c’est par le mystère que la poésie redevient possible, à savoir la transposition de cet état particulier de l’être dans un équivalent qui soit un ordre fait de mots, ce qui fait le poème.

J’ai compris qu’il fallait remercier d’abord – rendre grâce – pour la grâce à venir, la grâce de poésie, tout ce qui nous sera donné gratuitement et à quoi il nous reviendra de donner forme, la forme particulière de chaque poème. Par nous, j’entends tous les poètes, la grâce de poésie étant versée à chacun d’eux avec la même parcimonie, s’agissant d’un vin rare et non pas d’une piquette !

En fait la poésie est une anabase, une montée hors du cercle, hors de l’enfermement, la sortie du manège, ce manège fou qui nous propose ses vieux canassons fatigués mais repeints, les idéologies vers lesquelles il est si tentant de tendre le bras ou le poing pour en saisir l’anneau métallique. Et le manège alors épouse la forme symbolique du cercle, tournant sur lui-même à l’infini, offrant la promesse de son leurre. Si la poésie est une anabase, elle doit renouveler ses formes, elle doit éviter de se laisser enfermer dans de mauvais débats, comme celui qui résulte du « résolument moderne ».

La poésie – je veux dire cette réalité impalpable qui transcende les poèmes, est bien la réponse humaine avec ses moyens propres à ce que nous vivons chaque jour – joies et peines, irrésolutions ou fausses certitudes. La poésie ne peut retrouver sa place, parmi nos contemporains, que si elle prouve – si elle (se) donne pour preuve – son étroite relation à ce que nous sommes dans l’exercice de l’exister, aujourd’hui même. Alors le langage en rythme les instants, et chaque instant appelle le poème comme achèvement musical offrant la bonne nouvelle du sens.

Eucharis pouvait alors « [me dire] que c’était le printemps… »

- L’auteur de la préface à l’édition du Veilleur amoureux paru dans la collection « Poésie/Gallimard », Michel Jarrety, évoque les mots « lyrisme » « sacré, chrétien » pour qualifier votre œuvre. « Sacré » est devenu une sorte de gros mot, ou de mot interdit, ne recouvrant plus de réalité pour l’époque de terrorisme intellectuel dans laquelle nous habitons en 2014, soit 25 ans après la publication de votre premier livre. Comment définiriez-vous le sacré de la parole ?

C’est une question difficile. Michel Jarrety, qui est fin lecteur de poèmes et à qui l’on doit une meilleure compréhension de Valéry, qu’il connaît mieux que quiconque, a eu la gentillesse d’accepter d’écrire une préface pour ces deux recueils réunis sous ce titre, Le Veilleur amoureux. Son analyse, je dois dire, m’a beaucoup apporté.

De fait il a utilisé le mot problématique de lyrisme, un mot inévitable dans les débats sur la poésie, mais qui met mal à l’aise. Pourquoi ? parce que c’est la définition d’une catégorie, et donc une étiquette qui fige en immobilisant.

Or si la poésie exprime la vie, comme je disais tout à l’heure, elle ne le fait pas dans le cadre des catégories, elle n’enferme pas dans un cadre imperméable. Elle le fait – rythmer la vie – dans son mode propre qui est l’accompagnement. Elle est l’expression de la vie, mais sur le mode de l’essentialité, à travers la médiation de sa musique seconde, et dans la profondeur du sens.

Je songe ici à Shelley : « Then what is life ? I cried » (« Alors, qu’est-ce que la vie ? m’écriais-je »). À quoi Shelley donne cette réponse magnifique : «amourous depth » (« l’amoureuse profondeur »). « L’amoureuse profondeur » est la désignation de la verticalité, mais définie par ce qui est l’expérience la plus haute, à savoir l’amour – pas l’amour « à portée des caniches », comme l’écrit Céline ! ni la « matrice » comme le note Stendhal en marge d’un roman. Mais l’Amour (agapê) dans sa dimension la plus haute, la plus attentive, qui rend dignes de respect le brin d’herbe, l’animal, et plus encore, bien évidemment, la personne humaine, tout ce qui relève d’une perfection ontologique. Alors on redécouvre le « lieu » de la poésie, qui est profondément ancré dans l’humain, et qui n’interdit pas, bien au contraire, l’utilisation d’un je, qu’il faudrait mettre à sa vraie place, le je de poésie. Parfois seulement sous-entendu, à travers l’humanisation des objets et des espaces, comme chez Follain. Ce « je » central visible ou invisible n’a rien d’une délégation orgueilleuse, solitaire – en un mot romantique. Mais il est l’expression de l’humanité universelle, la traduction reconnaissable de l’expérience d’exister, vécue par un seul, en tant qu’il représente la totalité – le poète ou son substitut, puis ceux que Patrice de la Tour du Pin appelait ses « confidents ».

Maintenant je n’irai pas jusqu’à dire que la parole poétique est sacrée. Sinon de manière métaphorique.

La parole poétique n’est pas une parole liturgique. Elle peut investir le sacré, désigner le sacré par sa quête, mais elle n’appartient pas à ce registre. Accaparer le sacré serait encore une démarche ou bien narcissique, ou bien mythologique. Sauf dans l’intention assumée d’instrumentaliser le poème pour servir le Verbe : « chantons pour le Seigneur un chant nouveau », dit le psalmiste au psaume 95. C’est ce que font de grands mystiques poètes, comme Jean de la Croix ou Thérèse d’Avila. Mais quand Juan Gelman relit leurs poèmes et en tire des matériaux pour construire un livre, il marque une tension très haute dans son œuvre propre, belle et poignante, mais il n’écrit pas de poésie sacrée.

Pourtant si la parole de poésie n’est pas sacrée, elle n’en est pas moins différente de celle au moyen de laquelle nous communiquons. Elle relève d’un ordre très particulier qui se situe précisément entre la parole sacrée, la parole de Dieu, performative (Dieu dit… et cela fut… et cela était bon), et la parole humaine avec toute sa gamme de tonalités, de significations… Cette parole est en quelque sorte suspendue entre ce qui est la forme éphémère, parfois vile, parfois noble du langage ; et la forme la plus élevée, transcendantale, qui dit l’essence même de Dieu (« Je suis »). Son statut est un peu celui du vol de l’aigle, qui peut planer dans les hauteurs et fondre subitement sur sa proie. Elle parcourt dans l’instant même de sa profération l’immensité de cet espace, qui n’est pas seulement espace, mais, au sens bergsonien, durée.

- Quant au lyrisme, certains poètes parlent de « lyrisme aride » comme pour tempérer avec prudence ce mot d’un autre temps. Si on lit bien Michel Jarrety, votre lyrisme n’a pas besoin qu’on lui accole un adjectif pour servir le poème. Comment voyez-vous la réalité du lyrisme ?

Pascal évoque quelque part ces mots fondamentaux qui n’ont pas besoin d’être définis tant ils sont évidents. Il est vrai qu’il cite pour ce faire « homme, lumière… ». Lyrisme est un peu à part, mais tout spécialisé qu’il paraisse, c’est un mot fondamental en littérature, un mot qui nous dit quelque chose d’emblée, mais qui s’avère difficile à définir : c’est un mot stable qui désigne une réalité instable à travers le temps. Du moins nous rappelle-t-il à la fois une origine, qui marque donc une période plus ou moins longue de commencements, mais aussi un interdit, qui revient dans la modernité poétique et même qui la constituerait en France, grosso modo depuis Rimbaud.

L’origine du mot lyrisme renvoie à l’alliance heureuse entre les mots et la musique par le moyen des cordes pincées, qui font intervenir la dextérité des doigts et la mesure des nombres. Il faut ajouter que la musique passe par le son de l’instrument (la lyre), mais aussi par la voix humaine. La voix implique la présence de la personne à travers qui, par le moyen de qui (poète ou interprète) on accède au texte, c’est-à-dire à la mise en forme d’un chant. Ainsi, les commencements nous rappellent que la poésie est associée à la personnalisation (le timbre de la voix, la respiration, la dimension corporelle et donc rythmique d’une personne particulière), et à la représentation (mise à distance, théâtralisation et donc danger de posture).

La poésie est un acte qui engage la totalité du composé humain, en vue d’un langage. La poésie est naturellement lyrique, je veux dire expression de cette totalité. Ce qui varie, c’est l’intensité de figuration de la personne, du je à l’absence de je.

L’interdit à l’inverse signifie la privation, l’éradication des traits constitutifs. La réduction à quelque chose que l’on obtient par privation et par artifice : effacement de la présence de la personne, d’où souvent la menace du procédé et la ressemblance des textes écrits selon ces moyens. Les écritures à étiquettes, « réellistes, minimalistes », etc., ne sont que de petits sous-ensembles à l’intérieur de ce vaste fonds de la poésie (lyrique) mondiale, des îlots que contourne impassiblement le grand fleuve dans son mouvement large vers la mer.

Maintenant il est vrai que le lyrisme en tant que tel est passé par d’innombrables formulations, depuis les troubadours jusqu’aux poètes romantiques. Le lyrisme d’un Charles d’Orléans est en relation étroite avec la souffrance, très dignement vécue, de la captivité. Et que dire du lyrisme d’un Villon, si bouleversant dans l’expression de la pauvreté spirituelle ! En revanche, avec les Romantiques, on théâtralise, on gonfle, on surjoue, et il est bien normal que Baudelaire, puis Rimbaud aient manifesté leur refus devant les postures – et l’imposture. Le lyrisme satisfait d’un parler de soi est insupportable – « canaille » (Baudelaire) quand il résulte du déballage ou de l’étalage. Regardez à l’inverse combien le lyrisme davidien, dans la concision du psaume, est un élagage !

Le lyrisme des modernes est sans doute davantage gouverné par la modération, la retenue, voire en effet, dans certains cas, une forme d’aridité. On pourrait citer maints exemples de lyrismes, si dissemblables, de Dylan Thomas à Eliot, qui sont des maîtres du chant. Chez ce dernier, la transposition d’une expérience personnelle, quasi-privée, dans les admirables Quartets atteint à un chant universel, sans le recours au je. Mais dans ses premiers poèmes, Eliot avait été marqué par l’ironie anti-lyrique de Laforgue.

C’est pourquoi la notion de lyrisme est ambiguë et même insatisfaisante aujourd’hui. Et pour ma part, la question n’est pas de savoir si l’on est ou non lyrique, mais comment on peut prendre en charge, pour ce temps de désastre, la personne humaine blessée. Cette personne que la poésie a pour tâche d’affirmer face aux défis contemporains. Le plus terrible, dans cet univers d’images animées (télévision, cinéma, publicité, politique ludique, etc.), est d’un côté la dégradation de la langue, dans son aptitude à atteindre à la beauté pour témoigner du vrai ; et de l’autre, l’incroyable assurance des mensonges à venir pavoiser devant nous, au fond de nous, piétinant l’aire fragile où nous devons survivre.

Heureusement, nous sommes les héritiers de Laforgue, de Baudelaire, Verlaine et Rimbaud – et des grands poètes du XXe siècle, qui ont connu déjà des situations analogues. Et la compréhension des enjeux véritables nous permet d’aimer des œuvres très différentes, parce qu’elles répondent, selon leurs moyens propres, à ce que nous pouvons déceler aujourd’hui. Admirer aussi bien Follain que Saint-John Perse, Akhmatova ou Mario Luzi… Parce qu’ils ont témoigné chacun à leur façon de la souffrance et de la dignité de la personne humaine.

Seulement, en comprenant ce temps où les choses s’aggravent, il nous reste à trouver « le lieu et la formule » pour recentrer la poésie sur l’instrumentalisation de la personne, sans verser dans les postures de l’individualisme, la satisfaction de l’ego, la naïveté complaisante, etc. ; ni davantage, en sens contraire, dans la sécheresse, l’ironie ou la dérision, modalités aussi néfastes à la stylistique du poème qu’à ce recentrement ontologique de l’être par le chant.

Tout est ouvert dans l’ordre de l’invention, et le chant est redevenu licite. Aride, mesuré, fort ou ténu, et pourquoi pas aussi joyeusement conscient de ses possibles ! C’est finalement de l’avenir de l’homme dont la poésie s’empare, ce qui lui interdit d’ajouter du désordre au désordre, des paroles vaines au grand désenchantement postmoderne, ni saupoudrer le malheur d’un nihilisme énervé ou tranquille.

Une fois de plus, l’aire de la poésie demeure étroit, comme le chemin de douaniers qui gravit les falaises avant de redescendre sur la côte, s’encombrant de galets et de ronces mais promettant l’horizon à nos yeux éblouis. Alors que barques et douaniers depuis longtemps ont disparu et que seule demeure la promesse d’une étrange contrebande, par quoi l’âme humaine peut retrouver, par la grâce du poème, la certitude de sa liberté.

- Pouvez-vous nous éclairer sur la fonction du rejet, qui est l’une des marques stylistiques de votre parole poétique ?

Le poème peut se fermer sur sa forme propre, ses strophes ou l’ensemble de ses vers, les aligner de manière graphique sur le blanc de la page, les uns après les autres, sans recherche de mouvement. Le danger toutefois peut être l’immobilisme. Car le texte se dépose dans une succession de formes inertes, qui prennent dans certains cas l’apparence de propositions découpées d’une phrase plus vaste, comme dans le démontage syntaxique préconisé naguère dans les écoles : chaque proposition est l’objet d’un modeste développement mis à la ligne, et l’on passe à la ligne suivante avec la proposition qui suit. Ainsi Étiemble avait-il reproché à Supervielle la disposition parfois artificielle de ses poèmes en vers libres.

Le rejet, en ce sens, permet au vers d’échapper à l’immobilisme. Il favorise un effet d’anticipation. Il fait intervenir une part de déséquilibre pour rappeler au poème son instabilité native, sa progression entre les deux abîmes, à la façon inquiète de l’aiguille qui pointe un doigt tremblant vers le jour froid du Nord. J’aime à introduire ainsi, par une nécessité de rythme – puisque le vers est toujours établi sur les saillies de l’accentuation – une rupture qui empêche l’arrêt, mais au contraire fait effet de relance.

De la même manière, le nombre de syllabes est chaque fois différent, ce qui permet de donner à quelques alexandrins soigneusement placés une signification particulière, comme s’ils étaient des pilotis plantés dans le sable et le miroir de l’eau (ce que fait la millarge de Touraine aux angles des murs de tuffeau tendre). S’il me paraît difficile d’écrire un poème selon les recettes anciennes (en alexandrins classiques par exemple), l’intrusion d’un alexandrin, en revanche, et un alexandrin déhanché, me paraît un moyen heureux de marquer une pause ou un palier, surtout quand il survient après un autre vers plus long, plus court, affecté d’une brisure interne.

Un tel mode d’enchaînement oblige la phrase à se plier à la forme du vers, et donc à refonder le poème sur le principe de la phrase et non du mot. Le vers, en acceptant des rejets ou des enjambements s’anime alors par dynamisme interne, de même qu’il reconnaît le principe d’accentuation qui différencie cette prose particulière de la prose de l’essai ou du roman, même si le roman, dans une tradition pas seulement française, participe de la poésie. D’ailleurs notre littérature témoigne de la réussite exemplaire des grandes élaborations poétiques dans la prose. C’est sans doute dans la prose, en France, que l’on trouve les pages poétiques les plus accomplies – Claudel avait raison de le remarquer – ce dont témoignent aussi bien Pascal, Bossuet ou La Bruyère, le Baudelaire de l’admirable Peintre de la vie moderne, le Montesquieu privé dont la phrase anticipe ce que sera celle de Flaubert. Il faudrait citer Proust et tant d’auteurs que je ne puis nommer.

- Dans quelles conditions composez-vous votre œuvre poétique puisqu’il n’existe pas de « poète professionnel » et qu’il vous faut donc arracher au temps qui vous accapare pour subvenir à vos besoins primaires, ce temps du Poème ?

D’abord j’accepte la règle du jeu que vous connaissez comme moi-même : le poète ne décide pas, il fait certes des gammes comme le pianiste, mais la source comme le temps de la poésie demeurent hors du champ de sa volonté et de sa compréhension. Pourquoi sommes-nous invités à certains moments et abandonnés à d’autres ? Pourquoi, tout à coup, quelque chose vient-elle nous frapper vivement et nous impose-t-elle sa formulation de mots, sa mélodie et son rythme, sans que nous en sachions la raison ?

Ainsi la sollicitation poétique peut-elle intervenir à n’importe quel instant, et selon une fantaisie qui nous échappe. Alors il nous revient de répondre ou de nous abstenir. Cette irruption heureuse peut avoir lieu le matin tôt ou à d’autres moments du jour. Elle peut faire remonter quelque chose de très ancien, enfoui dans la mémoire, comme une source jaillit à un endroit inattendu. Et il est vrai que nous sommes parfois dans l’impossibilité d’être attentifs et susceptibles de recueillir ces formulations dont nous savons que faute d’être notées elles ne reviendront jamais, puisqu’elles sont rythme, images et non pas concepts.

Alors l’état poétique peut surgir dans les interstices de la vie active, en n’importe quelle circonstance. Il s’agit seulement d’être attentif au monde autour de nous et au fond de nous, dans une sorte de contemplation. Le poète est toujours relié à la vie intérieure, qui assimile le réel. Toutefois ces instants d’émotion poétique ne sont pas l’équivalent du travail du texte, dans l’atelier du poète – son carnet, son travail sur écran d’ordinateur : les notes, les séquences de mots, les pages recueillies de cette manière ne sont pas des poèmes, mais des matériaux dont il sera possible ou non de faire des poèmes. C’est alors qu’intervient le jugement intérieur qui aide au choix, en présentant avec une sorte d’évidence la solution à retenir.

Aussi, même si la notion de poète professionnel n’existe pas en France, nous devons néanmoins vivre la poésie comme une profession – je ne dis pas comme métier. Et la profession poétique est un état de perpétuelle disponibilité au monde et à soi-même à travers le langage.

C’est ainsi – et je réponds à votre question – que le poète peut travailler parfois pendant de brefs instants au café, dans le métro ou l’autobus ; ou longuement, dans le silence de sa pièce de travail.

- Quel est, dans votre œuvre, le poème vous ayant apporté jusqu’ici le plus grand contentement et pourquoi ?

Je crains d’être incapable de répondre à cette question, ou du moins me répèterai-je encore ! Beaucoup de poèmes m’ont causé un grand désagrément, parce que l’expérience trop fréquente de la poésie aboutit souvent à une sorte de désenchantement par rapport à un état existentiel antérieur que les mots ne parviennent pas vraiment à transcrire…

Si bien que le poème dont je serais le plus satisfait serait celui que je porte au fond de moi et qu’aucun texte ne sait dire, et qu’aucune suite de mots n’épuisera jamais.

Ce poème serait celui qui s’illumine d’une connaissance imprévisible, et qui accèderait à la plus grande pureté. C’est le poème que j’aurai peut-être la chance d’écrire un jour prochain, la main guidée par l’ange !

Les mots d’ailleurs souvent nous enchantent, nous égarent, et ainsi nous déçoivent. Regardez combien certains d’entre eux nous hantent alors qu’ils sont en décalage avec ce qu’ils signifient : l’aube, un mot magnifique, désigne un moment gris, bleuâtre, avec des brumes, un froid hostile. Alors que l’aurore est la belle irruption dorée de la lumière qui offre aux paysages la chance de l’harmonie. Mais aurore contient trop de « r » et s’approche de trop près d’horreur (ce sont là des réactions très personnelles !). Obscur renvoie à quelque chose d’insatisfaisant pour nous qui cherchons l’élucidation, et pourtant le mot nous fascine à cause des couleurs de voyelles emportées par le « r » ! et ainsi de suite.

La suite de mots, qui est faite de ces vocables usés à force d’être employés, peut s’avérer maladroite quand nous la relisons à tête reposée. Et vouloir ciseler à tout prix la trouvaille heureuse rappelle ce dangereux attrait des Parnassiens pour le beau vers final, souvent d’une grande réussite plastique mais dénué de profondeur.

Parfois, ce poème impossible effleure le dormeur dans l’instant qui précède le sommeil, ou plus encore il luit au moment du réveil, quand s’en estompe la « confusion morose » (Valéry). Il y a toujours au fond de nous ce sentiment du vide vaincu par la promesse de plénitude, l’annonce du plaisir esthétique et sa dissipation, mais dans un ordre qui n’est pas celui des passions, ni de la sexualité, ni des satisfactions sensorielles. Ce que nous nommons maladroitement inspiration est peut-être cet instant où le corps est comme transporté par une certitude bienheureuse qui force l’attention. L’assurance d’approcher l’illumination ontologique que promet tout à coup une formulation maîtrisée. Quelque chose déjà close sur sa propre évidence…

Mais quand on relit les poèmes achevés, enfin, c’est mon expérience ! on est souvent déçu. J’explique ainsi le fait que nous reprenions sans fin les mêmes images, les mêmes chemins vers des lieux improbables, fixant toujours l’horizon qui s’éloigne.

Enfin, et ce n’est pas le moindre paradoxe, les poèmes les moins insatisfaisants sont parfois ceux qui ont été le plus largement donnés par la muse, comme dit Valéry, et donc le moins gâchés par un travail intense et laborieux !

- Dans votre poème “Scènes ordinaires”, vous semblez définir le temps ordinaire, qui est le temps chrétien quotidien, comme celui de la nouvelle religion médiatique se nourrissant de faits divers. En creux, vous semblez indiquer que le poème appartient à un autre temps : extraordinaire ?

Un autre paradoxe de la poésie procède de cette rencontre apparemment contradictoire, en fait qui ne l’est pas, entre l’ordinaire et non pas l’extraordinaire, mais l’intemporel.

Tout demeure de fait ordinaire : le poème provient d’une expérience du quotidien, avec ses relevés de réel, son robinet qui fuit, le bitume déchiré, la petite herbe qui tressaille, les gens qui passent dans la rue, les beaux visages anxieux ou attentifs, et ceux qui cèdent seulement à la fatigue…., tout cela appartient au vaste quotidien, au temps de l’ordinaire – le temps « ordinaire » de la liturgie !

Et ce temps de l’ordinaire est le temps de la circonstance (ce qui se tient autour) : c’est à partir de la circonstance que nous essayons de remonter vers le centre, et passer de l’événement qui a déclenché le poème à ce que cet événement signifie. En ce sens, l’événement, le petit fait, l’objet déclencheur s’avèrent en dernier lieu un signe : tout nous fait signe, tout nous invite à remonter au centre depuis la périphérie. Et c’est en travaillant au poème, en tant qu’il s’efforce de résoudre formellement le dilemme, que nous pouvons accéder au sens caché, comprendre ce que la circonstance nous invite à déchiffrer pour nous-mêmes et pour les autres.

Si le mot extraordinaire peut être satisfaisant, c’est en ce qu’il insiste sur le fait que la moindre chose qui survient, le moindre accidit de la vie autour de nous est véritablement extraordinaire : tout est digne de susciter l’émerveillement. Et je crois davantage à l’émerveillement comme entrée en poésie plutôt qu’à la dérision, l’ironie ou la colère. L’émerveillement est l’acte par lequel nous admirons, et admirer consiste à reconnaître que quelque chose nous dépasse. Nous devons nous taire alors pour tenter de comprendre, d’abord avec le cœur, d’où le silence qui se fait nécessairement au fond de nous, succédant à l’émoi.

Mais le poème n’existe qu’en tant que forme. Le travail sur les mots implique la nécessaire adéquation des séquences (les unités qui composent les vers) à la transcription – la traduction – de ce qui est en train d’avoir lieu, ou qui s’est déroulé dans le passé, mais qui nous a marqués. Le poème est ainsi la traduction d’un signe qui nous est adressé. La poésie est une exégèse du réel.

A partir de la circonstance, de l’accidit, nous nous élevons avec le poème, ensemble de séquences destinées à fixer le transitoire. Dans son traitement d’un événement du temps ordinaire, le poème instaure une transcendance, qui touche à la fois au temps et à quelque chose qui dépasse le temps : hors du temps qui passe, il fait découvrir une réalité qui subsiste, une réalité qui donne au temps fugace sa signification à travers les êtres ou les objets. Ces moments, à travers les êtres, les ciels et les objets, correspondent à ce que j’ai appelé « petites gloires ordinaires ». Car chaque être, chaque animal ou chaque objet semble chercher à perdurer dans son être, à sauver son éternité, comme dit Follain.

Le poème n’appartient donc pas à un temps extraordinaire, car son assise est l’ordinaire – et dans ordinaire, je vois ordre, ordre des jours, ordre des mots, ordre des phrases. C’est à force d’être ordinaire, qu’il parvient à métamorphoser cet ordinaire en quelque chose qui demeure, qui est rendu visible, mais qui n’en est pas pour autant extraordinaire – au sens de Poe. Et qui n’est pas l’éternité, au sens théologique, mais une figuration terrestre, une sorte d’aperçu de cet état, mais dans la fragilité, le tremblement – et le poème alors n’est qu’un « instant d’éternité faillible ».

- Dans Eucharis se trouve le poème « Art poétique », dont vous donnez un prolongement dans Le Veilleur amoureux. Pouvez-vous nous parler de ce poème ? Comment l’avez-vous reçu ?

Je vais vous décevoir : je suis incapable de commenter ces deux poèmes. Tout ce que je puis dire, c’est qu’ils découlent d’une émotion devant un bois polychrome du Quattrocento.

En considérant le Christ sur un ânon, tel que le représentait le peintre, j’ai vu ce que pouvait être la hiérarchie des figures dans le tableau, et donc des significations dans l’ordre de l’exister.

D’abord, l’ânon, le petit de l’âne : un roi qui vient sur un âne pose un geste très fort dans le monde antique. Le roi monté sur un cheval entre dans une ville en conquérant, et donc avec une intention belliqueuse. Au contraire le roi monté sur un âne vient proposer la paix. A quoi répondent les palmes et les rameaux que l’on agite. Que peut être la fonction de ce serviteur quelconque qu’est le poète ? De participer à cette belle nouvelle de la paix, mais à sa manière. Et entendons bien qu’il s’agit de la paix absolue, dans un ordre ontologique, et non pas de paix mondaine, de paix précaire et relative – seulement historique.

Le poète ne saurait prétendre à l’état de prophète, à moins de vouloir passer pour un imposteur. En revanche, il y a toujours du prophétique dans la parole de poésie, ce qui n’est pas la même chose. Le poète n’est guère qu’un semeur de paroles, qui étale « à terre » ce sur quoi peut se répandre la promesse de la paix. Et ce passage si modeste, sur l’ânon, est pourtant une prodigieuse et déconcertante théophanie : car toujours le Dieu biblique se manifeste non par la violence, le grondement de l’orage, mais par cette incroyable douceur, signe de sa tendresse. La série de poèmes est une suite de manteaux sur la surface des choses, mais des manteaux vêtus de signes, pour rendre visible le passage de la Présence.

Voilà, c’est ainsi que, peu à peu, à la suite d’une série de méditations, les poèmes sont venus comme des réponses par la poésie à l’interrogation sur la fonction du poète : qu’est-ce que le poète, quelle est sa « mission », puisqu’il ne sert à rien et qu’il n’est pas plus utile à l’État qu’un joueur de quilles (Malherbe) — enfin quelle est sa place dans cette économie du réel, par rapport à la réalité la plus haute et la plus grande, qui se manifeste en retournant la hiérarchie des valeurs mondaines. Je n’en conclus pas à la nécessité d’un ton nécessairement irénique de tout poème, mais à ce que doit être la place de la poésie dans l’instauration de l’harmonie, si nécessaire au Bien commun. Et ce, par la musique seconde des poèmes. Du coup, le poète peut réfléchir aussi à sa manière de répondre à l’appel qui lui est fait.

En ce sens, la poésie, qui organise les séquences de mots sur la page, comme le peuple en liesse a assemblé les manteaux sur le sol, me semble alors avoir sa place dans ce qui est le concert, dans l’ordre de l’être, et la célébration du monde. Ce qui permet au sens de traverser les contradictions de surface pour exprimer la vérité ultime.

- Lorsqu’on cherche à situer votre poésie, on vous place dans le sillage de grands aînés, tels Bonnefoy, Jaccottet, Oster. Dans cette génération, il y a aussi Réda. Dans votre génération, il y a Guy Goffette, André Velter, pour ne parler que des poètes dits « Gallimard ». Tous ces poètes sont issus d’une génération allant de 60 à 85 ans. Voyez-vous, vous qui avez des responsabilités au sein des prix majeurs de poésie en France, une relève dans la jeune génération ?

Vous me posez là une question délicate. Le Marché de la Poésie montre bien, à travers les écrivains présents, les éditeurs et le public, non seulement l’intérêt indéniable pour la poésie, mais aussi la présence de jeunes et moins jeunes écrivains. Et parmi les poètes présents il y a bien certainement de jeunes auteurs qui donneront à lire des livres essentiels quand ils auront achevé de conquérir leur voix.

La poésie, contrairement à l’idée habituellement reçue, n’est pas affaire d’extrême jeunesse ou plus encore d’adolescence, même si à ces moments de la vie on peut connaître à travers elle quelques unes des plus grandes émotions d’une vie d’homme. La poésie invite à une maîtrise de la langue dans la relation à une expérience mature de la vie, ce qui implique une croissance intérieure et corrélativement une meilleure maîtrise de la langue. Non pas pour en tirer plus de virtuosité, mais pour en exiger plus de justesse.

Je me souviens à ce propos d’avoir eu la responsabilité d’un atelier de poésie, dans les années soixante-dix, à destination d’enfants surdoués. Quelle ne fut pas ma surprise de voir qu’ils étaient certes capables de réussites époustouflantes en mathématiques – certains étaient capables de répondre à des questions du grand oral de l’X à 8 ou 10 ans, avec une extrême rapidité – on pouvait s’en rendre compte puisqu’on les chronométrait ! – ; en informatique, parce qu’on leur faisait construire leurs ordinateurs, et généralement dans tous les domaines qui faisaient intervenir une techné. En revanche, dans le domaine de la poésie, sitôt que l’on quittait l’expérience un peu facile des jeux sur les mots, pastiches ou cadavres exquis, on s’apercevait que ces enfants, incroyablement précoces, étaient quasiment infirmes dans leur aptitude à approcher consciemment ou inconsciemment, néanmoins à travers une compétence de langage, la moindre expérience du vivant, de leur moi, de la langue en tant qu’elle pouvait les convoquer et les révéler à eux-mêmes. Tout cela leur demeurait étranger.

J’en viens maintenant aux aînés, après les jeunes !

J’appartiens en effet à une génération qui doit beaucoup à un certain nombre d’aînés : Yves Bonnefoy, dont le questionnement sur l’être et la présence est fondamental ; Philippe Jaccottet, dans sa quête de la simplicité, mais aussi de la vérité de la parole poétique, en redécouvrant la réalité précaire et magnifique du territoire que nous foulons ; Pierre Oster, qui nous rappelle que la poésie est célébration de l’univers, et la nécessité d’une reprise de l’ouvrage jusqu’au moment de l’équilibre ; Jacques Réda enfin, qui, en pleine période hostile à la poésie, nous découvrait la possibilité d’un chant d’une extraordinaire liberté, sans jamais négliger l’expression de la fragilité de la vie humaine, comme j’ai dit ci-dessus.

Mais d’autres voix, d’autres œuvres, sont également présentes. Je me rends compte de tout ce que nous devons à Paul Claudel, Apollinaire et Reverdy – mais aussi à Cendrars. Et j’avoue mon attachement à la poésie de Schehadé !…

J’appartiens ainsi à cette génération qui a dû s’affirmer contre des théoriciens et chercher une nouvelle manière de dire la merveille de l’exister à partir du quotidien, en recourant à une écriture plutôt ample, soucieuse d’accorder la forme du vers à un certain emploi de la prose. Peut-être y a‑t-il ainsi une « écriture Gallimard » qui rapprocherait un certain nombre de poètes, comme ceux que vous citez, publiés par cette Maison d’éditions autour de Grosjean naguère, et de Jacques Réda.

- Dans votre dernier livre de poèmes, Ce que disent les vents, paru chez Gallimard fin 2011, il y a ce poème, « Voyage intérieur », qui commence ainsi : « La pièce qui me sert de bureau, peut être la cabine/d’un navire improbable sur les eaux de la plaine/pour affronter les rigueurs du poème et ses décisions :/il s’approche insuffisamment de la côte et nous escaladons/ensemble les enchantements du monde. Ses caprices ». Pouvez-vous nous parler des « rigueurs du poème » et de « ses décisions » ?

L’aventure spirituelle que nous vivons ressemble à un voyage, moins vers une destination côtière, ou un au-delà terrestre après la traversée des sables. Mais il y a pourtant de tout cela au fond de nous : l’océan, le désert – de même que la ville et la campagne verdoyante. J’emploie le mot « passion », qui nous renvoie au XVIIe siècle, mais y a‑t-il encore des passions ? Y a‑t-il encore de l’émotion chez l’homo festivus ? Quant au désert, on songe plus volontiers à la solitude des êtres, à l’inquiétude, à l’angoisse et surtout à ce relativisme généralisé qui semble être la marque ultime de notre époque.

L’aventure intérieure doit néanmoins s’accomplir dans de telles conditions peu propices à la poésie… Elle nous amène à vivre une autre sorte d’équipée, bien évidemment sans les risques que l’on court en voyage, mais avec cependant – mutatis mutandis – des découvertes insolites, parfois même des révélations qui nous surprennent, nous réjouissent ou nous atterrent. L’aventure poétique, par ses instants, nous fait mesurer ce qu’est vraiment la vie dans sa précarité, la nécessité de son dépassement, l’étrange lien qui la relie à la signification ou à l’absence de signification, pour tant de nos contemporains. Si notre texte débouche sur l’évidence (la mise en avant, sous les yeux) du sens, notre vie doit chercher à découvrir sa signification, comme un texte à interpréter. Et nous rejoignons alors la fonction de la poésie.

De fait, c’est cela qu’elle s’efforce de recueillir, de déchiffrer et de déposer dans ses poèmes. Et dans cet acte elle agit dans le même temps qu’elle est agie.

D’où le double mouvement qui intervient dans l’écriture : Je est un autre, mais non pas dans le sens habituel que nous ne cessons de dire, en offrant à Rimbaud la paternité de cette élucidation – peut-être réductrice ? Qu’entendait-il par là ? Pour notre époque matérialiste, c’est le texte lui-même qui conduirait l’opération.

Rimbaud disposait néanmoins d’une culture religieuse trop solide pour n’avoir eu en tête que cette seule signification. Je est un autre fait bien évidemment allusion à la participation du poème, en tant qu’agent. Et le poème participe bien comme agent en tant qu’il est cause seconde de ce qu’il doit opérer pour exister en tant que poème (comme toute œuvre d’art, c’est-à-dire en unifiant et en dépassant tous les éléments qui interviennent dans sa mise en forme). Si bien qu’en effet, le poème impose un certain regard au poète au moment de l’acte d’écriture, au point qu’il semble doué d’autonomie et d’aptitude à la décision. De fait il semble exiger telle modification selon des raisons esthétiques et commander au poète d’assumer telle décision, tout simplement parce que le poète est lui-même instrumenté au moment où il écrit. Cette instrumentation semble s’incarner alors dans un double actif et efficace.

Mais pour Rimbaud, une telle formule rappelle aussi le passage de saint Paul dans lequel l’apôtre évoque cette présence active du Christ qui le conduit là où il ne serait pas allé. Peut-être pouvons-nous voir dans l’allusion à l’Autre, dans un ordre spirituel, la présence de quelqu’un qui viendrait guider le processus de l’écriture… le Christ – mais invisible, ou encore l’Ange. Ce qui donnerait un sens particulier à la notion de souffle – l’inspiration avant l’expiration, comme dit Claudel.

Mais si l’œuvre d’art est bien certainement exigeante, elle l’est néanmoins de manière seconde, et métaphoriquement, par rapport à la conscience organisatrice de l’artiste, qui soupèse et juge, parce que l’artiste éprouve alors selon l’intelligence artistique – non conceptuelle – ce qu’il a vécu dans l’ordre de l’émotion.

Il n’empêche, l’œuvre est toujours une « coopération » entre un esprit et la matière par le moyen d’une intention, et, si je puis paraphraser Balzac, une création métaphoriquement parlant, qui s’ajoute à la création.

C’est pourquoi le poème que vous citez précise aussitôt : « et nous escaladons/ensemble les enchantements du monde. Ses caprices. » « Nous escaladons ensemble » : le poète, en tant que marin de son aventure intérieure, s’élève et retombe avec son esquif. Je veux dire que cette « escalade », qui est un mouvement dynamique, fait comprendre de plus haut ce qu’il faut voir – le monde autour de soi et au fond de soi, avec cette part d’énigme difficile à résoudre, qui relève du « caprice ». Montée, élévation, à quoi succède le retombement…

- Dans la note finale de ce même livre, vous dites, à propos de ces poèmes : « J’ai connu alors cette ivresse enchantée, mais aussi malheureuse, ne sachant guère traduire et m’efforçant cependant de comprendre ce que les mots voulaient peut-être suggérer. Ce fut alors une obsession, comme un air de musique, guidant de sa lampe incertaine vers les portes secrètes, dans ces profondeurs spirituelles d’où tout procède ». Quels rapports existe-t-il entre ces « profondeurs spirituelles d’où tout procède », et la nécessité de traduire l’ombre, puisque le dernier poème se nomme ainsi « Sept traductions de l’ombre » ?

Si la vie spirituelle est reliée à l’ombre, à la traversée de la Nuit dans la quête de la lumière, il en est un peu de même dans la démarche poétique, lorsque le poème tâtonne sous la direction incertaine du poète vers sa mise en réel.

Car tout ce qui a lieu dans ce temps qui précède le poème, et qui est la lente transformation des matériaux en quête de la juste forme, des mots justes, de la musique nécessaire – nous fait mesurer notre maladresse et parfois notre inaptitude. Et pourtant, nous connaissons des moments de rencontre heureuse avec l’écriture.

De fait, il existe un certain état qui annonce la possibilité du poème. Nous éprouvons soudain une fébrilité liée à une nostalgie, mais aussi l’assurance d’une joie à venir, toutes sensations mêlées qui se traduisent par une sorte d’ébranlement de l’être. Cet état peut donner lieu à une ivresse – car l’écriture, je l’ai remarquée, suscite une ébriété semblable à celle que l’on connaît sur un bateau qui tangue. Bien entendu, il n’entre dans tout cela aucun moyen artificiel : l’invention seule et la vision qui s’ensuit arrachent le poète ou le romancier à la lucidité froide pour les plonger dans cette autre dimension. Comme si le fait de l’extrême acuité de l’imagination et de la mémoire rendait la terre mouvante sous les pieds du poème et sous nos pieds (je sais : on parle de syllabes !).

Nous devinons alors que nous nous sommes approchés de quelque chose qui passe par des formulations de mots parfois qui nous échappent, mais dans le même temps nous éprouvons l’incapacité des mots que nous utilisons, la pauvreté de nos moyens esthétiques, l’impossibilité d’écrire cette musique seconde qui est celle de la poésie. Si bien que l’ivresse heureuse qui semble nous délivrer son enchantement fait place à un état de déception où nous voyons la médiocrité du résultat, d’autant plus déplorable que nous entrons dans la phase de rature, de changement d’un mot pour un autre mot, et tous ces ajustements de séquences de vers à cause d’effets de nombre et d’accentuation.

En ce sens le travail poétique apparaît comme une traduction, le passage d’une langue obscure à la langue lumineuse, la langue éclairée, la langue qui permet de dire et de faire comprendre. Il n’y a pas d’idée qui préexiste au poème, rappelons-le, on se sent seulement appelé à quelque chose qui attend d’être amené ici, par la main qui travaille, qui trace les signes. Et cette mise en réel dans le poème est tellement impérieuse qu’elle apparaît comme une nécessité. On ne saurait se dérober à ce qu’on éprouve si violemment et que l’on désire si vivement rendre compréhensible et donc saisissable, même si une large partie de ce que l’on écrit échappe encore, comme je l’ai dit plus haut.

Pourtant, et j’achève par où j’ai commencé, quoi qu’on fasse, quelque discours qu’on tienne pour évoquer l’art du poème et toutes les conséquences esthétiques et sapientielles qui en découlent, la poésie – je reprends à dessein ce mot difficile – demeure une réalité indicible, et plus encore, avec toute l’ampleur de sens qui s’y manifeste, un mystère. Peut-être même, dans l’ordre de l’existence humaine, l’un des plus grands mystères.

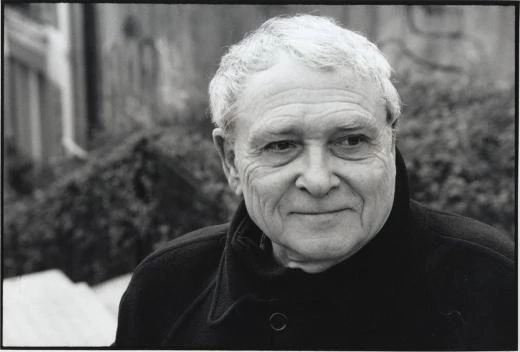

© — Philippe Delaveau.

Paris, Juillet 2014.

- ZÉNO BIANU : Rencontre avec Gwen Garnier Duguy - 7 juillet 2024

- L’honneur des poètes - 5 juillet 2021

- Revue des revues - 4 juillet 2021

- Marc ALYN, Le temps est un faucon qui plonge - 5 mai 2018

- Xavier Bordes : la conjuration du mensonge - 1 mars 2018

- Entretien avec Nohad Salameh - 1 mars 2018

- Rencontre avec Richard Millet - 8 novembre 2017

- RENCONTRE AVEC BERTRAND LACARELLE - 2 septembre 2017

- Jean-Louis VALLAS - 31 mars 2017

- Elie-Charles Flamand, La vigilance domine les hauteurs - 28 juillet 2016

- Elie-Charles Flamand - 21 juillet 2016

- Munesu Mabika De Cugnac : Un monde plus fort que le reste - 31 mai 2016

- ZÉNO BIANU - 29 mars 2016

- JAMES SACRÉ - 27 février 2016

- Avec Claire BARRÉ pour son roman ” Phrères” - 8 février 2016

- La collection poésie/Gallimard fête ses 50 ans : rencontre avec André VELTER - 3 janvier 2016

- André Velter/Ernest Pignon-Ernest, Pour l’amour de l’amour - 21 novembre 2015

- Conversation avec Xavier BORDES - 8 septembre 2015

- THAUMA, n°12, La Terre - 14 juillet 2015

- Jean Maison, Presque l’oubli - 5 juillet 2015

- Paul Pugnaud, Sur les routes du vent - 10 mai 2015

- JEAN-FRANÇOIS MATHÉ - 28 février 2015

- Juan Gelman, Vers le sud - 20 février 2015

- CHRISTOPHE DAUPHIN - 1 février 2015

- Claude Michel Cluny - 11 janvier 2015

- MARC DUGARDIN - 13 décembre 2014

- A‑M Lemnaru, Arcanes - 6 décembre 2014

- Maram al-Masri, L’amour au temps de l’insurrection et de la guerre - 30 novembre 2014

- Revue Les Hommes sans Epaules, n°38 - 1 novembre 2014

- Onzième n° de la revue THAUMA - 19 octobre 2014

- François Angot, A l’étale - 13 octobre 2014

- Si loin le rivage,d’Eva-Maria Berg - 14 septembre 2014

- Sur deux livres récents de Jigmé Thrinlé Gyatso - 7 septembre 2014

- Saraswati, revue de poésie, d’art et de réflexion, n°13 - 7 septembre 2014

- JEAN MAISON 2ème partie - 28 août 2014

- Nunc n° 33 : sur Joë Bousquet - 25 août 2014

- PHILIPPE DELAVEAU - 13 juillet 2014

- Le prix Charles Vildrac 2014 remis à notre ami et collaborateur le poète Jean Maison pour son recueil Le boulier cosmique (éditions Ad Solem) Extraits - 16 juin 2014

- Rencontre avec Nohad Salameh - 13 juin 2014

- Jean-François Mathé, La vie atteinte - 8 juin 2014

- PASCAL BOULANGER - 18 mai 2014

- Charles Bukowski, Les jours s’en vont comme des chevaux sauvages dans les collines - 21 avril 2014

- Paul Verlaine, Cellulairement - 7 avril 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (10) Arnaud Bourven - 6 avril 2014

- La vie lointaine de Jean Maison - 30 mars 2014

- L’Heure présente, Yves Bonnefoy - 23 mars 2014

- MARC ALYN - 22 février 2014

- BERNARD MAZO — AOÛT 2010 - 12 février 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (6) Pascal Boulanger - 8 février 2014

- Pierre Garnier - 1 février 2014

- Une nouvelle maison d’édition : Le Bateau Fantôme - 30 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (5) Gérard Bocholier - 26 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (4) : Alain Santacreu - 12 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (3) : Jean-François Mathé - 30 décembre 2013

- JEAN-LUC MAXENCE - 29 décembre 2013

- Rencontre avec Gilles Baudry - 30 novembre 2013

- A L’Index, n°24 - 25 novembre 2013

- Jean-Pierre Lemaire - 1 novembre 2013

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (1) - 23 octobre 2013

- Le dernier mot cependant de Jean-Pierre Védrines - 16 octobre 2013

- Mille grues de papier, de Chantal Dupuy-Dunier - 9 octobre 2013

- Rencontre avec Balthus de Matthieu Gosztola - 29 septembre 2013

- Demeure le veilleur de Gilles Baudry - 25 septembre 2013

- EUGENIO DE SIGNORIBUS - 25 août 2013

- Dans la poigne du vent, de F.X Maigre - 16 juillet 2013

- L’extrême-occidentale de Ghérasim Luca - 8 juillet 2013

- Au commencement des douleurs, de Pascal Boulanger - 22 juin 2013

- Le 23e numéro de A l’Index - 20 mai 2013

- James Longenbach, Résistance à la poésie - 10 mai 2013

- Jean Grosjean, Une voix, un regard - 19 avril 2013

- Etienne Orsini, “Gravure sur braise” - 5 avril 2013

- Paroles à tous les vents, Boulic - 22 mars 2013

- Gérard Bocholier, ses deux derniers recueils - 15 mars 2013

- Jean-Pierre Lemaire, Faire place - 8 mars 2013

- Ariane Dreyfus, par Matthieu Gosztola - 2 mars 2013

- Marc Delouze, “14975 jours entre” - 24 février 2013

- Mangú : Le sens de l’épopée - 23 février 2013

- Les poèmes choisis de Paul Pugnaud - 9 février 2013

- Faites entrer l’Infini, n°54 - 2 février 2013

- Au coeur de la Roya - 19 janvier 2013

- Entretien avec Jean-Charles Vegliante - 24 novembre 2012

- Un regard sur Recours au Poème - 3 novembre 2012

- Pierrick de Chermont, “Portes de l’anonymat” - 7 octobre 2012

- Denis Emorine, “De toute éternité” - 6 octobre 2012

- Hommage à Sarane Alexandrian, Supérieur Inconnu n°30 - 6 août 2012

- POESIEDirecte n°19, le désir - 2 août 2012

- Marc Baron, Ma page blanche mon amour - 1 août 2012

- Bernard Grasset, Au temps du mystère… - 1 août 2012

- Totems aux yeux de rasoir - 19 juillet 2012

- Vers l’Autre - 5 juillet 2012

- Jean-Pierre Boulic - 2 juillet 2012

- Jean-Luc Wauthier - 2 juillet 2012

- Le bleu de Max Alhau - 30 juin 2012

- Jean Maison, Araire - 21 juin 2012

- Rencontre Jean MAISON [1ère partie] - 13 juin 2012

- Patrice de La Tour du Pin, le poète de la Joie - 18 mai 2012

- Rencontre avec Iris Cushing - 5 avril 2012