Pierre Dhainaut s’entretient avec Isabelle Lévesque à propos de Je souffle, et rien. paru cette année aux éditions L’Herbe qui tremble.

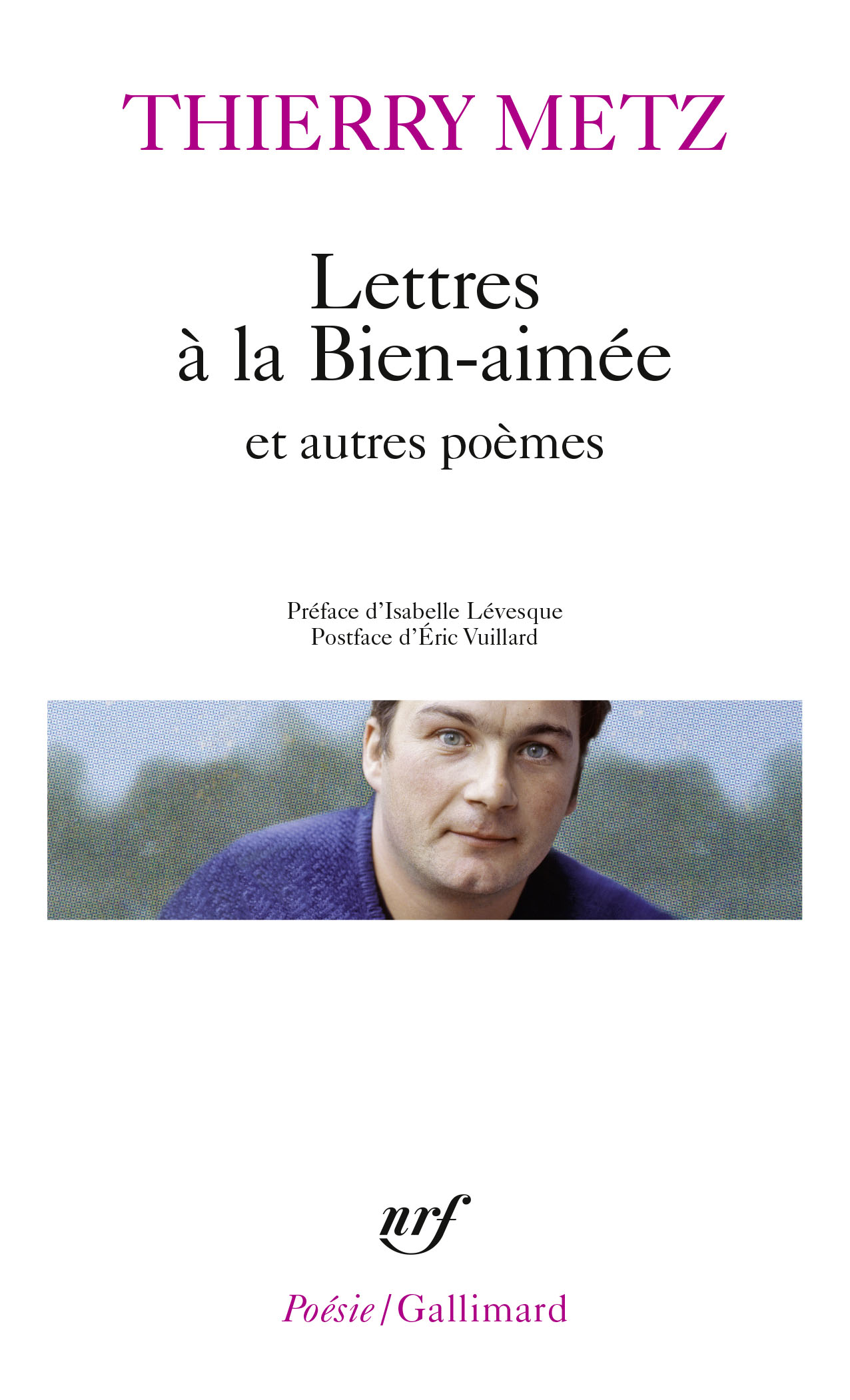

Pierre Dhainaut : Ne devrions-nous pas découvrir sans intermédiaire les livres de poèmes ? Les tiens, sur la quatrième de couverture, ne proposent qu’un extrait. En revanche, des épigraphes les introduisent, que tu empruntes à des auteurs qui te sont chers puisqu’ils reviennent souvent, Apollinaire, par exemple, Thierry Metz et dans Je souffle, et rien. Éric Sautou : quelle importance leur accordes-tu ? Est-ce que tu explicites avec elles l’appartenance à une lignée ?

Isabelle Lévesque : Extraire un ou plusieurs vers d’un poème, c’est lui accorder l’autonomie et revendiquer l’éclat pour une partie seule d’un tout dont on prive ce fragment. Or j’aime les fragments, l’idée que quelque chose de séparé existe, continue, autrement. La séparation, souvent éprouvée comme erreur ou arrachement, devient chance. Ce retournement fait sens. Je veux louer tout ce qui change, évolue, se transforme. L’extraction exprime cette chance sans empêcher de courir vers le tout, pour le reconstituer – avec cette idée chère : rien n’est perdu.

Les extraits que je choisis pour les épigraphes révèlent une double appartenance : je ne cite que les poètes que je lis assidûment (depuis longtemps le plus souvent et pour toujours). Et puis l’extrait devenu essentiel se révèle dans une existence propre : il est pour nos yeux avant que le livre débute, seuil ou guide. Aussi bien il s’efface – le lecteur choisit de le faire sien pour lire ou pas. Une fois les poèmes devenus livre, je ne maîtrise plus rien. Le lecteur décide de tout.

Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien. peintures de Fabrice Rebeyrolle, postface de Jean-Marc Sourdillon, éditions L’Herbe qui tremble, 152 pages, 2022.

Je choisis les épigraphes après la composition du livre, en lien étroit avec lui et avec le premier poème en particulier. C’est l’une des portes – elles sont multiples. Sur le seuil de deux livres, j’ai ainsi cité Caroline Sagot Duvauroux : « avec l’allégresse cependant et l’audace qui est la grâce / des herbes au bord des précipices »

Ces vers me semblaient dépasser le cadre d’un seul livre : toute une poétique.

Je ne me sens pas appartenir à une lignée de poètes, d’ailleurs j’aime des textes très différents et je peux aussi ressentir le besoin d’aller plutôt vers certains textes ou d’autres suivant ce que je vis, suivant les publications aussi. Stéphane Mirambeau, republiant Terre de Thierry Metz aux éditions Pierre Mainard, m’a conduit de nouveau vers ce livre de Thierry Metz. Il y a plus de dix ans, j’étais restée des mois dans son œuvre pour publier, avec Daniel Martinez dans Diérèse, des inédits du poète (deux numéros spéciaux de la revue en fait). Rien n’épuise la lecture de ce livre et, le relisant, je constatais que je pourrais simplement, pour chacun de mes livres, choisir un extrait de celui-là. Chaque lecture intense emporte mon adhésion, ma ferveur. Les épigraphes restent aussi l’expression d’une reconnaissance – comme peut l’être l’écriture d’un article.

Nous pourrions tout aussi bien découvrir les livres sans épigraphe : le lien n’est pas de dépendance, il est affectif et propose une piste sémantique. Il vient en plus, de surcroît. Pour mes livres, en tout cas, je ne ressens aucune des épigraphes comme consubstantielle mais j’aime adresser ces signes sur leur seuil.

Pierre Dhainaut : La plupart de tes livres viennent d’une fracture, d’une absence : Chemin des centaurées (2019) et En découdre (2021) s’adressaient à l’être aimé qui n’est plus là, voici Je souffle, et rien. où tu dialogues avec ton père, nous t’y suivons à partir d’un 9 septembre, date de sa mort, jusqu’au printemps de l’année suivante. Il a, pour reprendre une expression de Roland Barthes, l’apparence d’un « journal de deuil », au temps présent, mais quand l’as-tu écrit, immédiatement ou beaucoup plus tard, pour lutter contre l’oubli, je cite encore Barthes, en érigeant un « monument » ? (Le tombeau était jadis un genre poétique.) Voulais-tu, selon la formule consacrée, faire ton deuil ?

Isabelle Lévesque : Je suis née, je crois, avec la certitude que quelque chose manque. Cela, je ne le déplore pas (j’écris). Je ne cherche pas à combler ce manque, je l’exprime. Il n’est pas vain – ni dans la vie ni dans les poèmes. Toutes sortes de choses me relient à ce manque, ce sont des sources inépuisables : plonger dans un champ de coquelicots, l’ivresse qui en résulte et me dit de recommencer… Écrire des poèmes occupe la même place : unique, cruciale. Et cela me semble lié à la porosité. Tout m’atteint, me fait écrire. Cela sans borne, sans limite. Avec la langue, c’est un combat, une immersion, un bonheur. Je suis comme je vis en écrivant, sans les barrières que je m’impose dans la vie courante.

Sans protection mais avec le poème comme flambeau. On peut déborder en écrivant. Sur ce terrain, tout se joue, peut commencer et recommencer. En se déplaçant légèrement, en éprouvant toujours, que le poème exprime une quête inextinguible et le partage qui en résulte, avec ceux qui aiment la poésie et nous sont proches, apaise ou enthousiasme, les deux, ensemble, sûrement.

Ta rive incertaine promise, tout ce qui

nous retient en un point de nuit, je l’invente.

Tu signes chaque page au lieu vivant du poème.

nous retient en un point de nuit, je l’invente.

Tu signes chaque page au lieu vivant du poème.

Je l’écris pour toi, il existe. S’il se perd,

il reste ton sillage insoumis, la barque pleine

de naufragés. Tu l’occupes.

il reste ton sillage insoumis, la barque pleine

de naufragés. Tu l’occupes.

Je suis avec les vivants comme avec les morts : chacun a sa place et l’espace du texte est suffisamment poreux lui aussi pour laisser entrer qui se manifeste. Mon père y entre souvent, c’est un espace réservé en quelque sorte comme certains de nos lieux d’enfance que je parcourais avec lui et où je le retrouve encore. Je m’adresse souvent à lui mais tu as raison, c’est la première fois qu’un livre lui est consacré. Avec lui, d’autres personnes aimées entrent dans Je souffle, et rien. Mes enfants et ma mère en particulier. La famille y est présente dans le lieu fondateur, Les Andelys (son fleuve, sa craie, un espace réel qui peut devenir symbolique). Fabrice Rebeyrolle s’y est consacré dans ce livre en travaillant des lignes et des matières qui incarnent simultanément lieux et êtres chers. Je ne crois pas cependant qu’il faille explorer les aspects autobiographiques des poèmes. Seule compte l’appropriation du texte par le lecteur. Tout l’espace du poème lui est donné dans l’espoir qu’il fasse siens les vers. L’écriture de Je souffle, et rien. est bien loin de l’événement selon le calendrier. Ce n’est pas un tombeau avec ce que cela comporte de définitif. Ici, maintenant, rien n’est clos. Il existe une frontière sur laquelle les vivants et les morts se touchent. D’ailleurs le Journal de deuil de Roland Barthes est inachevé, tout comme le Tombeau d’Anatole de Stéphane Mallarmé.

Pierre Dhainaut : Tes livres sont inséparables de certains lieux qu’ils évoquent, qu’ils ne nomment pas forcément, Je souffle, et rien. se déroule aux Andelys. Dans une note à la fin d’Ossature du silence (2012) déjà dédiée à tes parents et illustrée par des encres de Claude Lévesque, tu avais dit : « L’écriture naît aux Andelys. » Le fleuve, la falaise, le château, certaines rues et certains quartiers de la ville, tout est précisé, pourquoi ? Un mot revient en permanence, « ici », quelle valeur a‑t-il ?

Isabelle Lévesque : Il est vrai que j’utilise peu de noms de lieux, mais que ce soit pour Les Andelys, ou pour la Bretagne parfois, un nom s’impose. Ainsi, Meurdrac, nom de la rue où nous habitions avec ma famille. Peut-être les noms de lieu reviennent-ils plus souvent lorsque l’enfance entre dans le poème. Les Andelys, c’est cela, un territoire précis qui a laissé des traces de calcaire et d’eau douce mêlées. Ce sont des promenades et des passerelles entre des lieux différents, la ville, le bord de Seine et les bois alentour. Et certains noms cognent avec leurs sonorités : « Meurdrac », un tel nom, si on le décompose, force la mélancolie et la rêverie pour s’extraire de périphéries restreintes, douloureuses ou autobiographiques. Comment brise-t-on le cadre d’un nom terrible — d’un lieu ou du temps ? Comment ne pas écrire ?

Dans ma main, un trait de craie effacé

sur le bitume de Meurdrac. La pluie

lave le passé. Tu le prends,

c’est une fleur de centaurée. Je m’éloigne,

c’est toi qui restes.

sur le bitume de Meurdrac. La pluie

lave le passé. Tu le prends,

c’est une fleur de centaurée. Je m’éloigne,

c’est toi qui restes.

« Ici », cet adverbe que tu aimes aussi, est au cœur de ce processus. Il est très ouvert (j’avais donné ce titre « Ici aux Andelys » à l’une des parties du livre que nous avons publié ensemble à L’herbe qui tremble, La grande année). Cet adverbe transcende les références précises à un lieu, il est franchissement de l’impossible, exhortation à la conquête, une conquête humble, dirai-je, celle d’un affranchissement. Écrire, c’est être libre, déjà. Et on ne peut réduire ce mot à ces deux syllabes – sans cesse il recommence, à rebours parfois, se redéfinit. Naître est son principe.

Pierre Dhainaut : Écrire, aller vont ensemble avec toi, mais marcher ne te suffit pas, tu cours, tu apparais à travers Je souffle, et rien. sans cesse en mouvement. Mais ce qui me frappe, ce n’est pas tant l’intensité du livre, voire sa violence, elle s’impose, que dans l’épilogue une tonalité difficile à définir, renoncement ? apaisement ? Au terme de la si longue descente dans les ténèbres surgit, comme dans les contes initiatiques, la fleur sublime qui est présente en chacun de tes livres, je relis le distique qui occupe à lui seul la page ultime : « Alors fière je lève ce verre vide : // le coquelicot joindra sa parure au vent. » De quoi es-tu « fière » ? :

Isabelle Lévesque : Je ne suis pas si fière en réalité, simplement debout, face aux falaises – tu sais qu’il faut si peu au coquelicot pour paraître, dans une faille parfois.

Aller, courir permet de rester au plus près de ce qui manque – ce manque ontologique que j’ai évoqué. Il s’agissait pour moi, avec ce livre peut-être, d’accepter d’être séparée car cette séparation insurmontable pose les retrouvailles. J’écris pour renouer l’impossible à la réalité. Le perdu, une fois vécu comme tel, n’est pas sans perspective – le principe de transformation lui donne une place nouvelle. Accepter le point final du titre après ce « rien » qui est défini par le livre, c’est retrouver. Le lien par le poème, dans le poème ne peut être dissous. L’écriture et l’éternité sont vouées l’une à l’autre – je l’éprouve en écrivant comme en lisant les poètes.

L’écriture tend un fil entre des choses qui apparemment s’excluent, c’est sa manière de vivre les frontières. On peut se souvenir de Beckett dans L’innommable qui affirme : « [I]l faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut continuer, je vais donc continuer, il faut dire des mots tant qu’il y en a, jusqu’à ce qu’ils me trouvent, jusqu’à ce qu’ils me disent […] » On peut lire la fin du poème comme un défi même si le verre est vide. Place alors pour le coquelicot fragile qui déploie cette fragilité (l’assume).

Pierre Dhainaut : La phrase qui sert de titre au livre a un caractère implacable que nous ne pouvons oublier (elle figurera encore deux fois dans le texte) puisqu’elle associe phonétiquement le souffle de la vie et de la poésie à la souffrance, et comme si l’évidence du « rien » ne suffisait pas tu ajoutes au titre même, à la manière des imprimeurs d’autrefois, le point décidément final, fatal. Comment concilies-tu la phrase qui désigne ton livre et celle par laquelle il ne veut pas se fermer ?

Isabelle Lévesque : Il faut dire que faisant rimer « final » et « fatal », tu rencontres une part vive encore en moi de fureur et de feu. Si tout brûle, que cela soit total et définitif car alors tout est pur. Recommencer devient nécessaire et possible. J’aime cet absolu. Je souffle, et rien. sonne ainsi. Père envolé, disparu. Il est entré dans le poème. Dans l’essor du poème, il devient, il n’est pas enfermé puisque tout bouge : le lecteur fera le chemin jusqu’au cœur du poème. Chacun insufflera sa vie. Le défi modeste de la fin, c’est bien sûr le poème. Cela ne me console pas, je ne le souhaite pas. Et cela rejoint aussi ce que j’exprime à ce propos dans les questions qui précèdent. « Rien », c’est quelque chose – défini par le livre.

Pierre Dhainaut : Un livre d’une telle ampleur a dû être élaboré ou pour mieux dire porté au cours de nombreuses années. Tu n’indiques jamais les dates d’écriture, mais tu as publié en revues plusieurs extraits, certains depuis longtemps. As-tu procédé par à‑coups ou de façon continue ? As-tu multiplié les fragments avant de les reprendre ? Tes livres sont bien des livres, non de simples recueils, comment travailles-tu ?

Isabelle Lévesque : J’écris les poèmes en continu, sans d’abord penser à un livre à venir. Cela est vrai pour chacun des livres publiés jusqu’à aujourd’hui. Quand je décide d’en constituer un, je le fais en prélevant dans un ensemble de textes écrits sur une même période le plus souvent. Alors je construis. Les poèmes ou fragments d’abord placés dans l’ordre chronologique d’écriture pourront être déplacés, coupés, transformés. C’est un travail complexe et délicat. Les textes ne sont pas datés parce qu’ils doivent constituer un continuum, un seul poème. C’est un flux ininterrompu, comme dans un roman. Peu importe que certains textes qui se jouxtent n’aient pas été écrits en même temps, ce qui compte, c’est le fil suivi par le livre.

Pierre Dhainaut : De plus en plus tu collabores avec tes amis peintres soit pour des livres ou des manuscrits d’artiste, soit pour des éditions courantes, Jean-Gilles Badaire, Christian Gardair, Marie Alloy, Caroline François-Rubino… De nouveau Fabrice Rebeyrolle t’accompagne, il t’a donné neuf magnifiques vues de la falaise au gré des heures et des saisons. Quel rôle désirais-tu qu’il joue à tes côtés ? Quand tu écris, penses-tu à des images peintes ?

Isabelle Lévesque : Je ne pense à des images peintes que lorsque je me laisse inspirer par elles pour certains projets dans lesquels les œuvres existent avant mon écriture comme, récemment, des chemins de Caroline François-Rubino ou des femmes voilées de Fabrice Rebeyrolle.

J’aime ces rencontres avec les peintres et, quand j’ai commencé à publier mes poèmes, j’y aspirais. Je rêvais, par exemple, d’un livre avec Christian Gardair dont j’avais découvert les œuvres sur internet (sur le site de Jean-Michel Maulpoix). La rencontre s’est faite et s’est concrétisée avec Nous le temps l’oubli et une exposition dans une galerie parisienne. De même, pour Fabrice Rebeyrolle, j’ai aimé ses œuvres et l’ai contacté en lui adressant des poèmes. Nous travaillons sur un projet lié aux fleurs pour une exposition prévue en 2022. Ce sont des projets enthousiasmants et j’aime porter un livre avec un artiste qui fait une lecture particulière (jamais littérale) des poèmes. Je connaissais un petit peu Marie Alloy lorsque je lui ai proposé de travailler sur Le fil de givre, publié par Alain Gorius (Al Manar) et nous avons continué à travailler ensemble pour un livre d’hommage au poète Jean-Philippe Salabreuil, Ni loin ni plus jamais, publié par Le silence qui roule. J’ai aussi eu la chance de participer avec ces artistes à plusieurs livres originaux publiés à très peu d’exemplaires, un exemplaire unique parfois avec Fabrice Rebeyrolle.

Pierre Dhainaut : J’entends tes poèmes, ce sont des compositions musicales. Tu choisis les mots en fonction de leurs pouvoirs sonores, les vers s’imposent par leur rythme, élans, ruptures et reprises, tu bâtis des ensembles puissants et précaires, mobiles, et le silence importe. Je le sais pour t’avoir écoutée, tu aimes lire à haute voix. Or, à ma connaissance, tu ne te réfères jamais aux musiciens. Y en a‑t-il qui te sont nécessaires au point de t’inspirer ?

Isabelle Lévesque : La portée sonore du poème est essentielle. Les mots surgissent, je crois, au gré de leur portée onirique et de leur capacité rythmique. Je dis, j’articule les mots à voix haute lorsque je compose un livre et je les entends lorsque j’écris. Le poème est une partition : on peut chanter, cesser de le faire, entendre le heurt des consonnes et les silences en écrivant. J’y suis sensible pour écrire et pour lire.

Je change je chante j’emporte

les mots vivants qui tremblent

à la surface du poème

inventé par le fleuve, toujours même.

les mots vivants qui tremblent

à la surface du poème

inventé par le fleuve, toujours même.

Mais je ne puis dire que certains musiciens m’inspirent pour écrire – ce qui est le cas pour les peintres. Cela va ensemble, la musique et le poème. Dans mes poèmes, je ne me réfère effectivement pas à des musiciens, ni même à des poètes (en dehors des épigraphes, je n’utilise pas de citations).

Dans la vie, j’aime les ritournelles, les refrains des chansons populaires : je chante souvent en marchant, en conduisant et je crois que ce fond sonore avec lequel je vis n’est pas indissociable du poème.

Pour la musique classique ou le jazz, j’en écoute parfois aussi, en particulier quand j’écris un article sur un livre dans lequel l’auteur évoque un morceau. J’ai ainsi écouté par exemple le Winterreise de Schubert avec Véronique Wauthier (Traverso – L’herbe qui tremble, 2019), les Leçons de ténèbres de Guillaume de Machaut avec Véronique Daine (Extraction de la peur – L’herbe qui tremble, 2016), des œuvres de Giacinto Scelsi avec Pierre Chappuis (Dans la lumière sourde de ce jardin – Corti, 2016) ou encore des chansons de Billie Holiday avec Emmanuel Laugier (ltmw – Nous, 2013). Tu vois, c’est varié et parfois surprenant pour moi. Tu m’as aussi toi-même récemment incitée à écouter les Concerts brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach.

Si ton instrument préféré est la flûte, pour moi c’est le violoncelle, si proche de la voix humaine. J’aime d’ailleurs beaucoup les suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. J’ai entendu Fabrice Rebeyrolle en jouer une, c’est un excellent musicien.

Pierre Dhainaut : Toi qui as préparé tant d’entretiens avec des poètes et des peintres, acceptes-tu volontiers de répondre à des questions ? Il doit bien y en avoir une que tu aurais souhaité que je te pose, que j’ai oubliée ?

Isabelle Lévesque : Je l’ai fait volontiers, plusieurs fois déjà, en répondant aux questions de Sabine Dewulf ou Guillaume Richez. Avec plaisir à chaque fois. J’ai toujours envie que l’on m’interroge sur les poèmes des autres, que cette part ne soit pas oubliée. Il me plaît d’hésiter entre Thierry Metz, Eric Sautou et Caroline Sagot Duvauroux. J’aime lire les poèmes, tu le sais, et je garde un souvenir très vif de la lecture à voix haute à Bordeaux, Toulouse ou Charleville-Mézières. Lire les poèmes de Thierry Metz dans les années 2010 m’a donné le goût de lire mes propres poèmes.

Présentation de l’auteur

- Isabelle Lévesque et Sabine Dewulf, Magie renversée - 6 mai 2024

- Pierre Dhainaut : QUESTIONS À ISABELLE LÉVESQUE - 6 septembre 2022

- Isabelle Lévesque, En découdre - 6 septembre 2021

[print-me]