Questions à Claude Ber

Claude Ber ne cesse d’explorer les possibles d’une poésie qui cherche aujourd’hui un renouvellement tant formel que sémantique. Elle explore les potentialités du langage et de ses mises en œuvre, entre vers et prose. Elle propose une écriture qui dépasse les frontières génériques. Ses recueils, construits comme un tout signifiant, ne laissent passer que la lumière qui transparaît d’une lecture herméneutique du réel, dont elle absorbe les contours, et qu’elle restitue en en dévoilant toutes les dimensions. Une œuvre unique en devenir, où la globalité ne peut se passer du fragment, et où le fragment révèle la globalité du monde.

-Vous écrivez autant en prose qu’en vers, et vous jouez avec l’espace scriptural pour créer du sens. Ce dispositif associé à un langage courant vous permet de créer des images absolument époustouflantes, avec un emploi de la langue majoritairement usuel. Votre poésie est protéiforme. Est-ce que ça répond à une démarche particulière ?

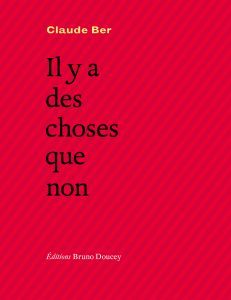

-Je retiens volontiers ce terme de protéiforme, qui correspond à ma tentative de travailler les multiples possibles de la forme du poème. Le poème a trop souvent et à tort été défini par la seule rime alors que ce qui définit le vers c’est le rythme, l’aller à la ligne, la tension entre syntaxe et rythmique ; la répétition sonore importe, mais existe sous d’autres formes que la rime, dans l’assonance, l’allitération... Ce qui m’intéresse, c’est l’utilisation de la totalité de l’empan de ce qu’on appelle le poétique depuis le vers y compris rimé, même si je ne l’emploie qu’exceptionnellement, jusqu’à la prose poétique. Dans mon écriture coexistent des poèmes verticaux en vers dit libres, mais travaillés dans la tension entre rythmique et syntaxe, et des fragments en prose comme coexistent des poèmes courts et des formes longues. Dans La mort n’est jamais comme, par exemple, alternent longs poèmes verticaux, les « colonnes », et les « découpes », petits pavés en prose dense. Dans Il y a des choses que non, le poème long domine, passant en continu avec des variations du vers à la prose y compris narrative. L’amplitude comme la narrativité se sont imposées dans ce texte qui s’enracine dans l’histoire personnelle pour rejoindre l’histoire collective dans sa dimension épique ; même si ce terme prend un sens différent de son sens traditionnel, il en demeure le souffle, le mouvement collectif. Dans mon dernier livre, à paraître en janvier, Mues, j’explore encore une autre manière de jouer des multiples possibles du poème. Cette fois le poème est pris dans une méditation-narration en prose, qu’il accompagne, ponctue ou fracture. Les frontières sont poreuses et la distinction entre poésie et prose est à la fois évidente dans sa perception immédiate et difficile à définir sans tomber dans des catégorisations qui valent davantage d’un point de vue critique que du point de vue de l’acte de l’écrire. D’expérience, je dirais que les temporalités diffèrent, que le poème, qu’il use de l’aller à la ligne ou non, plie et que la prose déplie, que l’un revient sur lui-même et sur le langage dans le souvenir du latin « versus », le vers, ce sillon de la charrue qui revient en bout de champ, tandis que le prose va de l’avant comme Prosa la déesse latine dont elle tient son nom et qui préside aux accouchements. Cela n’ôte pas plus allant au poème que la capacité de la prose à se penser, mais, il me semble que le poème est davantage du côté du retournement de la langue sur elle-même, la prose du côté d’un déroulement temporel. Lorsque j’enseignais, il m’arrivait de comparer le poème à un millefeuille, désignant ainsi son couche sur couche où tout fait sens séparément et ensemble (sons, disposition, images, rythmes…). C’est ce que l’université nomme un texte pluristratifié et polysémique ! Le millefeuille faisait image immédiate pour les étudiants ou bien la « feuillature ». Dans tous les cas c’est ce travail dans l’attention à toutes les dimensions du langage qui me paraît caractéristique du poème, non que la prose ne les travaille pas, mais en quelque sorte plus dans le déroulé, l’étalement que l’étagement. Ce sont des images un peu simples, qui valent pour leur immédiateté et que je n’érigerais certes pas en définition. Toute définition du poème est d’ailleurs vouée à l’échec car la poésie ne cesse de se redéfinir. Elle est dans l’histoire et a une histoire. Il n’y pas en soi la poésie hors d’une histoire de la poésie et de ses formes. Les termes de feuillature ou de sempling me parlent et disent quelque chose de mon écriture, mais se gardent de prétendre à une définition de « la » poésie. Elles traduisent aussi ma propre manière d’être au monde et la façon, dont le poème m’a permis de l’apprivoiser avec le sentiment de pouvoir échapper à la successivité du langage. À cette interminable lenteur du langage par rapport à la vitesse intérieure et à la richesse de ce que nous ressentons à chaque instant. Le poème m’a semblé permettre d’approcher cette vitesse et cette densité intérieures où s’imbriquent simultanément pensées, perceptions, sensations, émotions multiples.

-Est ce que la fiction ne fait pas appel aussi à un imaginaire poétique ? N’est-ce pas également une manière d’interroger le réel ?

-Poème comme narration font appel à l’imaginaire et tous deux interrogent le réel. Imaginaire poétique ? Tout dépend comment on entend le terme. S’il renvoie au poïen grec, il est à l’œuvre dans toute démarche artistique. Et le terme de poétique peut prendre une telle extension qu’il ne désigne plus grand chose. Les distinctions me semblent nécessaires dès que l’on entre dans un processus d’écriture et de réflexion un peu exigeant - tout n’est pas dans tout et réciproquement !-, mais, en même temps, gardons à l’esprit que les catégories, les distinctions de genres, de tonalités, de registres, ne sont pas étanches. Il y a contact et interpénétration entre les catégories comme il y en a entre prose et poésie. L’intérêt de ces distinctions, c’est de créer des tensions, du questionnement, des transgressions et par là même de générer des controverses, d’ouvrir des possibles à explorer. Une récit, une prose peuvent être qualifiés de poétiques et un poème peut être narratif – toute l’épopée depuis Homère est narrative- et un même imaginaire est à l’œuvre dans nos créations. Ecrire interroge et déplace ces frontières variables selon les époques et les cultures, les remet en chantier. Une écriture ne nait pas ex nihilo, elle naît dans le contexte d’une culture, s’élabore en écho et écart de formes existantes et au carrefour de ces données culturelles, de la singularité de qui écrit et de ce commun à l’espèce humaine, qui rend nos oeuvres à la fois singulières et partageables, historiques, plongées dans une époque et pouvant l’outrepasser. Ce terme de protéiforme me convient d’autant plus que pour moi, l’écriture à la fois fait et provoque mouvement, entraîne ou tente d’entrainer mues et métamorphoses, mais il ne signifie pas pour autant hétéroclite. La liberté à l’œuvre dans l’acte d’écrire n’est évidemment pas le n’importe quoi; une nécessité interne motive l’émergence d’une forme, forme qui fait sens quand le sens ne peut émerger que par et dans une forme. Ce n’est donc pas indifféremment que les formes du poème vont varier. L’écriture d’un livre de poésie – et je dis plutôt livre que recueil car je ne recueille pas des poèmes séparés, mais construis un ensemble - implique à la fois une cohérence du tout, une construction globale fondée qui implique reprises et échos et un jeu de variations et d’écarts dans les formes et les tonalités qui la composent. C’est cette intrication de l’unité et de la diversité que j’entends dans le terme de protéiforme, qui correspond bien alors à mon travail comme à la manière dont je ressens le monde. Multiple, mouvant et protéiforme. Pour dire un mot de la fiction, il faudrait, là encore, définir le terme. Le poème n’est pas moins fiction que ce que nous appelons communément fiction. Dès qu’il y a mise en mot, il y a élaboration d’une fiction. Le « je » de l’écriture est une fiction. Nos identités sont fictionnelles. La question ne se pose pas dans le seul rapport au réel, mais au vrai qui est aussi la question du poème.

-C’est une posture spirituelle ?

-Pas nécessairement. Je pense simplement cette relation au vrai indissociable du poème, qui est façon d’expérimenter et de penser le monde, incluant cette question du vrai. Le poème, l’art, est, comme le soulignait Deleuze, un mode de pensée, une pensée sensible. Des trois modes de pensée, art, science et philosophie aucun n’est supérieur ni inférieur à l’autre, ils diffèrent, mais sont tous trois des manières de penser le monde et nous-mêmes. Et participent de cette pensée aussi bien l’esprit que le corps et les sens.

Claude Ber, Il y a des choses que non, Editions Bruno Doucey, collection soleil noir, Paris, 2017, 112 pages, 14, 50 €.

-Mais notre pensée fait appel à une subjectivité. Pensez vous que vous pouvez transmettre cette part de subjectivité à un lecteur. Est ce que l’on peut pré-établir la réception d’un texte ?

-Qu’entend-on par subjectivité? Si la subjectivité est la présence du sujet, le poème est parcours du moi au sujet quand le « je » n’est pas le moi ni l’égo le sujet, c’est une pratique d’émergence du sujet. Et le sujet est autre chose que la subjectivité psychologique. Ecrire c’est à la fois aller au plus singulier, au plus propre à soi et dans ce mouvement même s’anonymer. C’est la paradoxe de l’écriture que de ne parvenir à toucher l’autre qu’en allant au plus près de soi. Car il ne s’agit pas de s’exprimer dans le poème, mais de travailler ce matériau qu’est nous-mêmes, notre vie, notre expérience, notre vision du monde, nos sensations, nos émotions pour les rendre partageables. La réception échappe bien évidemment, mais le travail du poème est de provoquer un mouvement, d’éveiller, de réveiller, de dérouter, de conduire ailleurs non de délivrer un message univoque, dont le poète serait le détenteur et le diffuseur. Le poème existe dans l’aller retour entre qui l’écrit et qui le lit. Sans lecteur il n’existe pas. Un poème, comme tout livre, est une liberté et il n’est pas question de préétablir la réception, mais de travailler la langue de telle sorte que quelque chose advienne… On le tente toujours, mais seule la lecture de l’autre donne réalité à ce « potentiel » poétique que le poète a travaillé dans par et avec le poème.

-Est-ce que votre poésie propose une synthèse entre une mimésis, c’est à dire un rapport objectif au réel, et l’expression d’une subjectivité ?

-Je ne le dirais peut-être pas exactement ainsi car je ne pense pas qu’il y ait de rapport « objectif » au réel. Il est toujours vu, saisi d’un point de vue d’un sujet. Par ailleurs le terme de subjectif renvoie à la fois à la place du sujet, dont j’ai parlé, comme à un ressenti personnel, à notre histoire, nos émotions. Et il y a place pour les deux dans le poème, place pour une interrogation du monde comme pour une interrogation de soi et plus largement de notre condition et de notre être. Dans son histoire et ses variations, le poème penche tantôt davantage vers le réel – l’objet par exemple- tantôt davantage vers l’exploration de l’intériorité, je ne prive d’aucun des deux possibles et, en ce sens, on peut dire que je les joins. Mais je parlerais plutôt en terme de « tensions » qui traversent le poème. Tension entre extériorité et intériorité comme il y avait tension entre prose et vers comme il y a tension entre poésie «savante » et poésie qu’on pourrait dire plus « populaire », plus immédiate. Comme il y a tension dans la relation du poème avec d’autres arts, avec la peinture ou la musique, lorsque le poème se fait visuel ou sonore. Là, par exemple, j’ai, pour ma part, besoin de maintenir une ligne de crête où les arts se touchent et s’enrichissent, mais sans s’aventurer complètement en territoire de l’autre. Et il faudrait encore souligner, importante en ce qui me concerne, la tension entre la voix et la vue, entre le souffle de l’oralité et la distance de l’écrit, l’élan du poème et la distance critique. Bref, le poème, pour moi, s’écrit dans et avec ces tensions multiples, que je ne vise pas à réduire ni à synthétiser – ou alors le poème effectue quelque synthèse disjonctive !-, mais dont, à l’inverse, je tiens à garder la force dynamique. Il en est de même dans le rapport au réel, qui n’est pas une donnée, mais un mouvement, une relation. Si je liais précédemment la question du poème à la question du vrai c’est parce que je ne conçois et ne vis pas le poème hors d’une relation au sens, hors d’une signifiance. Cette signifiance s’expérimente. Elle est le lieu d’une expérience des sens et du sens. Le poème touche dans tous les sens du terme. Il touche au monde, touchant, effleurant recueillant quelque chose du monde, le redonnant à sentir, à entendre, à goûter, il touche à nos représentations, à l’arrangement de notre vision, la déplace, la renouvelle et il touche, enfin, ceux qui le lise, provoquant mouvement en eux. Un poème qui ne toucherait rien, à rien ni personne serait-il encore poème ? Lorsque l’on a affaire à l’art, on a affaire au sensible, c’est pourquoi je parlais de pensée sensible, qui passe par les sens, travaille par et avec les sens quand les sens font sens. C’est là que se situe l’expérience du poème et sa relation à du vrai qui est autre chose que l’objectivité ou la subjectivité. Il n’est pas question de délivrer une quelconque vérité, mais de toucher ces bribes de vrai que délivre une expérience de l’être au monde, dont le poème rend compte. Expérience de l’attention déjà et avant tout. De l’attention au dehors comme au dedans, à soi comme à l’autre, au minime comme au vaste, grillons et galaxies, à la menue monnaie précieuse de chaque instant de nos vies comme au destin collectif. Attention à la langue toujours. C’est un terme clef qui rejoint celui d’éveil, qu’on peut rapprocher d’une posture spirituelle comme le tchan, mais qui n’est liée à aucune croyance. Le défi du poème est d’éveiller, de réveiller. Renoir parlait avec humour de se rincer l’œil pour regarder un tableau. C’est tous les sens que le poème vise à rincer dans un renouvellement de l’expérience commune… Toute question conduit à théoriser et l’acte d’écrire est indissociable de la réflexion sur lui-même, mais, d’un autre côté, je garde quelque distance avec l’excès de théorisation et les débats d’école lorsqu’ils prennent le pas sur l’expérience du poème. Une écriture n’est jamais l’illustration d’une théorie. La théorie vient avec et après l’écriture. En outre les termes des débats sont souvent piégés. Par exemple celui du lyrisme confondu à tort avec une poésie sentimentale ou avec la seule expression du moi. Il est certes allé en ce sens, mais originellement lyrique signifie « accompagné de la lyre ». C’est la dimension sonore et rythmique du poème qui est en jeu. La voix, la respiration, le souffle. La figure académique de l’inspiration ne désigne initialement pas autre chose que la respiration. Un poème inspiré est un poème qui respire, un poème porté par la voix, le souffle, quand ce terme se confond, en grec avec celui d’esprit « πνεύμα ». Comme en hébreux d’ailleurs, où le ruah désigne le vent, le souffle et l’esprit. Quelque chose noue là le corps et l’esprit, le plus immédiat de la vie – la respiration – et la crête la plus abstraite du langage. Pour moi, le poème s’enracine dans ce lieu là. Dans le corps, dans la respiration, la voix en même temps que dans la question de l’être… De là l’importance de la voix et des voix dans mes textes. En elles se joignent respiration et nomination. Et le poème ne cesse de con-voquer, é-voquer, in-voquer dans une « vocation » qui interroge notre relation au langage et à travers elle notre énigme… Si on entend donc par lyrisme dimension de la voix et du souffle, point nodal du corps et de la langue, je pourrais me dire lyrique sans hésiter, si le terme se confond avec sentimentalisme ou épanchement du moi, il est étranger à mon écriture car le je du poème, je le redis, n’est pas plus le moi que le sujet l’égo. La poésie est émergence d’un sujet qui appelle le sujet en l’autre. En ce sens, oui, elle est subjective, et parce que subjective dans ce sens là, partageable...

-Que peut on penser des recueils sur internet et des livres numériques ? Ces publications seraient-elles liées au fait que l’on achète de moins en moins de recueils de poèmes ?

-Je crains qu’on n’en vienne très vite sur ce sujet à proférer des banalités. Il circule de tout sur internet. Coexistent revues, publications et sites poétiques de qualité et un tout venant parfois fort mal venu pour faire un mauvais jeu de mots ! Le meilleur et le pire comme en publications papier à ceci près que le risque financier entraîné par la publication et la diffusion d’un livre, le filtre de l’édition modèrent davantage le flot de publication. Mais ce phénomène est général. Internet amplifie échanges et posibilités d’expression, pour la poésie comme pour le reste, mais il amplifie parallèlement la place du pire qui y déferle sans retenue. La question rejoint celle de la place de la poésie dans notre société. Le numéro 73 de la Revue Cités, auquel j’ai participé, a été consacré à ce sujet. Je ne peux pas reprendre ici l’ensemble de cet article auquel je me permets de renvoyer. Je dirais simplement qu’il faut se méfier des généralités et que l’analyse de la situation de la poésie en France est complexe. Je précise en France car il en va autrement dans d’autres pays, pays de culture arabe, Amérique latine ou Québec, où des festivals de poésie rassemblent des milliers de personnes. Pourquoi la place de la poésie est-elle devenue si restreinte ici ?

Claude Ber, La Mort n'est jamais comme, Editions de l'Amandier, collection Accents graves Accents aigus, Paris, 2009, 12 €.

Plusieurs facteurs se conjuguent. La séparation plus grande en France qu’ailleurs entre poésie savante et poésie populaire. L’influence médiatique qui réduit le poème contemporain au rap ou au slam ou bien véhicule une image stéréotypée et réductrice de la poésie confondue avec un sentimentalisme niaiseux, que dément toute l’histoire de la poésie. Le rôle de l’école, où l’approche de la poésie est trop souvent stérilisée par à le formalisme quand, en outre, on peut faire un cursus universitaire de lettres sans jamais avoir abordé la poésie. Le rôle des querelles de chapelles, qui peuvent être toniques pour la poésie, mais l’enfermer aussi dans des cénacles et des débats qui n’intéressent que les spécialistes. Le développement d’une poésie formaliste et rhétorique très référencée qui s’est coupée du public. Tout cela se mêle, mais, plus profondément il faudrait évoquer la domination du genre romanesque et surtout le poids d’une société ultralibérale de l’immédiateté, de la passivité et du zapping peu compatible avec la lecture du poème qui appelle un lecteur actif. Cela appellerait nuances et approfondissements, mais ne soyons pas non plus dupe des représentations. La poésie a toujours eu une adresse restreinte et la place du poète et de la poésie varie selon les époques. Tantôt le poème a une audience vaste et rassemble le plus grand nombre de façon visible, tantôt il circule dans l’intimité du lecteur et du texte. La poésie circule toujours aujourd’hui. De manière souterraine, mais elle circule. C’est ce que m’ont appris mon expérience de poète comme de directrice de collection de poésie. Sa visibilité médiatique est réduite à zéro ou quasi, mais il en de même pour la science, la philosophie, pour tout ce qui ne peut pas être réduit à la vulgarisation schématique de la com. Etat de fait navrant, difficile pour les poètes, mais lié à un contexte social et politique. On ne peut pas extraire le poème de l’historicité et c’est sous cet angle qu’il peut être intéressant de poser la question. C’est ainsi que je l’ai posée dans la conviction que le poème n’a à être ni au centre ni aux marges, mais avec, toujours avec, de multiples manières.

-Cela fait deux siècles que la poésie n’a pas occupé une place prépondérante…

-Je ne reprendrai les quelques points déjà évoqués, mais répondrai par une autre question. Cette prépondérance de la place du poème est-elle un enjeu essentiel ? Et si oui, pour qui ? Est-il important d’être prépondérant. Dans l’idéologie dominante de l’ultralibéralisme c’est évident. Mais le poème n’est guère compatible avec le loisir de masse à moins de consentir à se faire lui-même culture et loisir de masse. La question est autant sinon plus éthique et politique qu’esthétique. Pour moi le poème est précisément un des lieux de résistance à la défaite de la pensée, de résistance à la marchandisation du monde et des êtres, opposant « la langue nourrissante, la langue consistante » au vide sidéral de la com, opposant le « sujet », la singularité du sujet au client et à sa normalisation. Il n’est pas étonnant que la com et l’idéologie dominante s’en accommodent mal. Est-ce un mal pour le poème ? Ou est-ce précisément son rôle de persévérer obstinément à dire autrement et autre chose par cet autrement, de continuer de travailler un rapport à la langue qui soit autre chose que la transparence mirador d’une com pour laquelle le réel est une donnée, de rappeler que le réel est toujours construit et de réaffirmer le rôle indispensable de l’imaginaire. Le réel c’est la violence. Le langage du poème déploie une médiation symbolique, où peut émerger du vrai de manière plus décisive que dans la téléréalité. Il ne s’agit pas de confiner la poésie à des cercles fermés où les poètes s’adressent aux poètes, mais de comprendre que sa place dans la Cité est liée à la structure de la Cité, que sa relation à elle est nécessairement conflictuelle –Platon déjà en chassait le poète-. La poésie circule. Allant sinon à tous dans une sorte d’expansion marketing exponentielle du moins à n’importe qui et à chacun et chacune de multiples manières. Est-ce pour autant renoncer à l’utopie d’une adresse à tous qui a traversé le XXème siècle ? C’est penser la question d’une politique du poème autrement qu’en des termes de généralisation depuis longtemps récupérés par le libéralisme. Plus qu’à tous le poème s’adresse à chacun et chacune, à des singularités et c’est bien en cela qu’il est dérangeant…C’est bien en cela qu’il est exigeant. Le poème est accessible. En livres, en cd, sur internet, lors de lecture. La question ensuite est de provoquer sa rencontre. C’est un rôle de transmission et d’initiation. Vaste question, dans laquelle, poètes, enseignants, médiateurs et chacun de nous a sa part. Toute mon expérience, y compris d’enseignement, dont à sciences po où je suis intervenue plusieurs années en tant que poète dans des ateliers que l’école confie aux artistes, m’a montré à quel point la rencontre du poème est surprenante, inattendue, non prévisible. A quel point du préjugé circule sur la difficulté ou le dédain du poème. Pourquoi, en outre, le poème partagerait-il les visées hégémoniques, qui sont l’idéal délirant et destructeur de notre temps ? Pourquoi viserait-il une extension de sa clientèle ? Le poème ne vise pas une clientèle. Il s’adresse à des sujets libres. L’important est qu’il soit présent, qu’on puisse aller à lui. J’ai fait ce que je pouvais pour la visibilité du poème en écrivant, en lisant aussi bien à la Maison de la Poésie de paris ou à Beaubourg que dans des petits festivals, des cafés, des classes, des hôpitaux, en dirigeant une collection aux éditions de l’Amandier, en accueillant des poètes sur mon site, en transmettant la poésie lorsque j’ai enseigné et je continuerai de faire ce travail de visibilité. Je ne suis pas la seule. J’ai stigmatisé, par exemple, les défauts de l’école, mais il faudrait aussi rappeler que bien des enseignants transmettent remarquablement le goût de la poésie. Que bien des bénévoles s’impliquent dans des manifestations poétiques. Et que tout cela n’est pas aussi insignifiant qu’il y paraît. Notre époque est, certes, une période de reflux dans l’histoire de la poésie française, du moins du point de vue de sa visibilité. Ce reflux a des causes internes à l’histoire de la poésie, mais aussi externes. On peut les analyser plus finement, mais l’essentiel me semble être d’agir. D’être là. D’écrire, de lire, de transmettre le poème. Je lui fais confiance. Il m’a appris à lui faire confiance. Il véhicule de l’humain en l’humain. Et s’il est en danger, c’est que parfois notre humanité en nous est en danger… Ecrire du poème est politique. Non pas parce qu’on écrirait du poème engagé, mais parce que l’écriture même du poème est un engagement, « un effort de clarté » vers une augmentation dans l’être pour le dire à l’emporte pièce façon Spinoza !

-C’est peut-être également dû au fait d’avoir perdu un certain rapport à l’immanence et donc à la spiritualité ? L’accès au langage poétique demande l’accès à une certaine verticalité.

-On peut entendre ainsi l’expression spinoziste, mais je me méfie des termes. C’est aussi attitude du poète que l’extrême attention aux mots et à ce que parler veut dire. Il fait même fondamentalement cela le poème : interroger le langage. Si la poésie a affaire avec une verticalité, ce serait dans les deux sens, dans tout l’empan de l’esprit et du corps, comme chez Juarroz, et sans désignation d’un haut valorisé, l’âme et d’un bas diabolisé, le corps. Le terme de spiritualité penche trop du côté de l’esprit pour que je lui fasse crédit aveugle. L’esprit divague souvent dans son illusion et sa soif de domination et d’immortalité, là où le corps, notre corps animal et mortel, nous rappelle sans cesse à la condition précaire de notre humanité, fragile. Notre espèce est ambivalente, mortelle et meurtrière, victime et bourreau d’elle-même et si la spiritualité semble traduire le meilleur d’elle-même, elle peut aussi se dégrader en dogmatisme religieux et la mystique se dégrader en politique. Je préfère donc tenir la poésie là où elle est, dans le sensible, à l’écart des croyances et des idéologies. Au ras de notre expérience sensible d’exister, de vivre et de mourir. J’ai dit qu’elle était une expérience d’émergence du sujet, d’éveil. On peut effectivement nommer cela spiritualité, mais je préfère parler d’expérience de l’être. Pour ce qui est de la perte de la spiritualité, je ne suis pas sûre qu’elle soit si évidente ; a-t-elle jamais dominée l’histoire humaine ? La religion oui, la spiritualité j’en doute.

-Religion n’est pas spiritualité ?

-Ces termes ne se superposent pas ; il existe une spiritualité sans croyance et la croyance religieuse n’implique pas la hauteur spirituelle, les dévots sont aux antipodes des mystiques et la religion est souvent politique ou instrumentalisée par le politique et des visées étrangères à la spiritualité. Je crains qu’à la fois l’envers et le miroir de nos sociétés ultralibérales soit plus le religieux que le spirituel...

-Et puis lire de la poésie ne demande-t-il pas d’avoir instauré un rapport à soi-même, aussi ?

-Lire de la poésie implique-t-il une spiritualité et un rapport à soi-même ou bien lire de la poésie est-ce un des chemins pour construire une verticalité (une conscience de l’être) et un rapport à soi-même ? Y-a-t-il des préalables nécessaires à la lecture de la poésie ? Je pense que non et qu’au contraire l’approche de la poésie est outil de connaissance et d’élaboration de soi. La poésie est nourriture du « sujet », de la présence à soi et au monde. Mais j’entends bien aussi dans cette question ce que nous avons déjà évoqués, à savoir la relation entre la visibilité et même la lisibilité de la poésie et un contexte idéologique, politique et social. Je crains qu’il n’y ait antagonisme irréductible entre pouvoir et poésie, entre idéologie dominante et poésie. Je ne vois pas que l’inquisition à son époque ou aujourd’hui l’islamisme qui emprisonne les poètes et condamne l’art et la poésie comme efféminés – et devenir féminin, est la pire des insultes évidemment-, favorise en quoi que ce soit la poésie. Il s’agit là certes de dogmatismes aux antipodes d’une spiritualité, mais j’ai quelque difficulté à croire à ces sociétés idéales empreintes de spiritualité, qui existent davantage dans l’imaginaire que dans l’histoire. Il y a dans toute société une dimension spirituelle, dans toute croyance - Saint Jean de la Croix comme Al Maari sont également poètes -, mais il me semble surtout que tout est plus complexe et que l’on ne peut pas opposer une société matérialiste qui serait dénuée de spiritualité et une société d’autrefois, qui en aurait été auréolée, de religion sûrement, de spiritualité, c’est plus ambigü. La spiritualité comme la poésie est rare… Ceci est un peu schématique j’en conviens, mais revient au final à dire que je ne crois pas qu’il y ait jamais eu d’état édénique dans l’unanimité du poème, il me semble qu’il y a plutôt des poches, des moments de rencontre d’une partie d’une société avec le poème, des rencontres individuelles avec le poème, mais que le poème n’est pas institutionalisable. Il est surprise, émergence inattendue à la fois dans l’histoire collective – c’est la foule scandant les vers du poète Abou el Kacem Chebbilors du printemps arabe, le poème d’Ingrid Jonkerlu par Mandela lors de son investiture faisant figure d’étendard, Libertéde Paul Eluard circulant sous le manteau pendant la Résistance etc.- et dans l’histoire individuelle. La rencontre du poème fait événement. C’est cet événement renouvelé qui importe. C’est lui qui met en mouvement.