Comment définiriez-vous la quête poétique qui a jalonné votre vie ?

Il me paraît difficile, voire impossible, d’ôter au Poème sa légitimité, laquelle se définit par l’authenticité. C’est à l’intérieur de cette sphère vitale que germe le texte. Hors de ce lieu de vie, toute écriture se réduit à un piétinement morne dans le règne du copié/collé et des métaphores gratuites. Quand on écrit, on s’écrit soi-même, devenant simultanément le moule et le contenu ; notre langage se développe alors au rythme d’une double pulsation : cérébrale et charnelle. Le poète habite ses mots et les irrigue en y incorporant la chaleur de son sang, toute la sève de son regard intérieur. En ce qui me concerne, je me suis efforcée, dès le départ, d’injecter dans l’encre l’essence de mon propre Moi, autrement dit de rester le plus proche possible de ce que j’appellerai l’écriture du dedans.

Que vous a permis la parole poétique ?

Nous portons en nous-mêmes, à l’état embryonnaire, la marque en creux d’un appel. Tout se passe comme si voie et voix se mêlaient pour dessiner le tracé du chemin à suivre. En somme, on naît poète ; on ne fait pas choix du poème, on le reçoit, héritier légitime habilité à donner forme et corps au dit, à étendre son royaume. La parole poétique, lorsqu’elle émerge des profondeurs, nous autorise à bousculer les stéréotypes où s’emprisonne l’identité et à faire usage d’une grammaire renouvelée, en quelque sorte autonome.

Si chaque individu reproduit, sur le plan biologique, des caractères acquis transmis de naissance en naissance, peut-être certains dons de l’esprit se communiquent-ils lorsque le terrain et les circonstances se révèlent favorables ? Le fait que mon père était lui-même poète ne m’a‑t-il pas favorisé l’accès à la parole poétique, fût-ce dans une autre langue ? J’aime cette idée d’un feu que l’on se partage entre fugitifs dans les forêts de la nuit.

Votre œuvre a été encouragée par Georges Schehadé. Quelle influence ce poète a‑t-il eue sur vos poèmes ?

Dans les années soixante, le poète et dramaturge libanais Georges Schehadé occupait des fonctions au Service de Coopération culturelle et technique de l’ambassade de France, à Beyrouth. C’est dans son bureau encombré de papiers et de livres qu’il me recevait de temps à autre afin de jeter un regard vigilant sur les poèmes que je lui soumettais et dont il évaluait les premières lueurs ; son œil d’oiseau picorait les textes avec avidité avant de s’emparer d’un vers ou d’une métaphore heureuse, émettant parfois une suggestion de détail toujours élégante : « Vous êtes sur la bonne voie », me rassurait-il enfin. Aussi puis-je affirmer avec reconnaissance que Schehadé me fut un guide éclairant et subtil, dont l’œuvre n’a pas cessé de rayonner malgré ses dimensions relativement modestes : un seul recueil augmenté d’un petit nombre d’inédits, d’année en année.

Quelque temps après, lorsque je devins journaliste, mon lien avec l’épouse française du poète contribua à sceller notre amitié : Brigitte dirigeait dans la zone ouest de la capitale libanaise un centre d’art d’avant-garde, lequel constitua bientôt une espèce de pont entre Paris et Beyrouth. C’est en partie grâce à son esprit vif et inventif que le Liban connut alors une riche effervescence picturale.

Plus tard encore, lors d’un long séjour parisien, tandis que mon pays vivait les pires moments de la guerre civile, Brigitte me demanda de l’assister à sa galerie, rue des Tournelles, à Paris, me proposant le petit logement, proche du sien, destiné aux amis…

Quand il m’arrive de songer aux Schéhadé, une certaine tendresse s’empare de moi et ne me quitte pas de longtemps. S’y ajoute le bonheur d’avoir été, sans doute, l’unique journaliste libanaise à avoir obtenu pour mon journal Le Réveil une page d’entretien avec le très secret poète des transparences et de la métamorphose.

Vous êtes née et avez vécu au Liban puis à Paris. Vous interrogez la question du territoire dans votre œuvre. N’est-ce pas parce que la poésie a une dimension supérieurement politique que le monde-marketing l’ignore ?

N’est-il pas vrai que nous appartenons toujours à une géographie, à un lieu, à une Histoire ? Mais quel soleil, quel air respirons-nous lorsque nous sombrons, navire au fond du mot : est-ce l’oxygène de la terre d’origine ou celui du pays d’adoption ? Dans mon recueil Les Lieux visiteurs, le Nous de l’angoisse, face à l’exil et à l’errance imposés par les mutations géographiques, se traduit par quelques interrogations majeures :

Où se situe le Lieu ?

Où commence et finit notre fuite vers le non-dicté

affiché aux portes de l’île ?

Où s’édifie la Résidence : sous la flèche de l’aube

qui déjà nous vit depuis des saisons

ou contre le mur lézardé lorsque le noir

se découpe en palmes bleues ?

Cette préoccupation du territoire s’impose d’emblée à l’esprit de tout écrivain à double appartenance car elle s’investit de dimension identitaire. Toutefois, si nous partons du fait que toute poésie implique un engagement total, il convient d’y inclure l’acte d’assumer la part du politique — à condition qu’elle concerne le destin foncièrement humain de chacun de nous.

En m’impliquant directement dans le conflit libanais à travers la rédaction d’un journal de guerre, Les Enfants d’avril, et mes chroniques parues à Beyrouth dans le quotidien Le Réveil lors des années d’occupation syrienne, mon JE identitaire, fusionnant avec le NOUS collectif, demeurait fidèle à l’écriture du dedans : le cri et l’écrit se rejoignaient pour devenir cri/écrit. Au nom de l’inactuel, le poète résiste à la destruction du réel ; la poétique atténue les ravages du politique.

La poésie contemporaine se méfie du lyrisme. Certains affirment qu’il ne doit pas exister en poésie, d’autres qu’il faut user d’un « lyrisme aride ». Que traduit selon vous cette question du lyrisme ?

Bien entendu, nous condamnons tout épanchement bavard né d’un débordement émotionnel gratuit, sans cohérence ni consistance, n’ayant aucune attache avec ce que les Andalous entendent par Canto Jondo, le chant profond. Il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit de ce filet incantatoire fusant des entrailles du texte, que les poètes arabes nomment tarab en raison de cette forme de volupté qu’il procure chez le lecteur. Car toute poésie dénuée de cet élément vital demeure désincarnée, vouée à la décrépitude et à une abstraction décourageante. On comprend pourquoi en Orient la poésie, traditionnellement irriguée par cette luminosité du chant de l’origine, est parvenue à conserver jusqu’à présent ses hauts suffrages, tandis qu’en Occident, elle tend à perdre son pouvoir de fascination.

Vous êtes une femme, orientale, et un poète (peut-être préféreriez-vous que l’on dise « une poète », « une poétesse » ?) Cette double condition a‑t-elle été pour vous un combat ?

Je pense que le foisonnement de l’être ne saurait dépendre d’une syntaxe jouant sur les oppositions du féminin et du masculin. Pourquoi les articles le ou la modifieraient-ils un esprit vraiment créateur ? Par ailleurs, certains termes se révèlent usés, dépréciés, éventés, comme cette appellation poétesse dont le suffixe me semble receler, qu’on le veuille ou non, une nuance péjorative.

Quant à mon statut de femme orientale porteuse du don de poésie, il n’eut jamais rien d’écrasant: j’ai grandi et évolué dans une métropole qui fut toujours la plaque tournante du Levant, le point de mire du monde arabe environnant. Beyrouth est l’unique capitale orientale qui ait choisi – sans tourner le dos à ses racines – de se nourrir du meilleur de la civilisation occidentale : l’impact et l’influence de la présence française au Liban jusqu’en 1945 furent considérables pour le développement d’une culture alternative. Personnellement, j’appartiens à la génération des écrivains femmes qui a laissé loin derrière elle les temps d’obscurantisme où le Moi féminin de l’écriture ne pouvait émerger sans se heurter aux limites des interdits et des tabous sociaux.

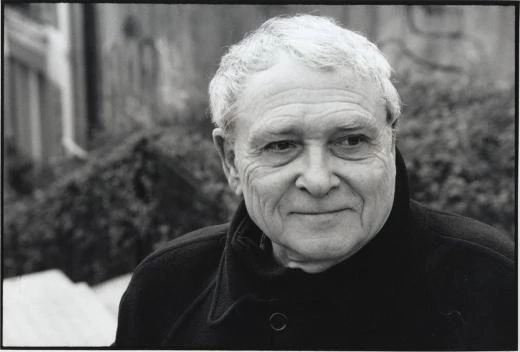

Vous êtes la femme du poète Marc Alyn, et avez composé une œuvre en parallèle de la sienne propre. Cependant, est-ce tellement « en parallèle » ? Vos œuvres et vos poèmes se marient-ils aussi ?

D’emblée, Marc Alyn s’est employé à sauvegarder la singularité de mes écrits en m’encourageant à préserver couleurs, parfums et rythmes de mon paysage natal et mental. Il est vrai que je porte constamment en moi l’Orient dans toute sa dimension mystique ; l’évoquer, c’est effectuer un retour à la mémoire de l’enfance sans pour autant créer une distance infranchissable avec mon quotidien d’écrivain français vivant à Paris.

Assurément, on ne vit pas avec un homme de haute culture littéraire, lecteur de fond, sans partager quelque peu sa curiosité intellectuelle. A son contact, j’ai élargi le champ de mon savoir sans perdre ma spontanéité. Conjuguer la rigueur et la présence n’est pas une entreprise de tout repos. L’essentiel consiste à habiter chaque texte de manière incontournable au lieu de n’y apparaître que de loin en loin, ainsi qu’un fantôme invisible. J’espère posséder ainsi en permanence la conscience du mot juste ou de la métaphore en péril.

Quant à nos œuvres respectives, elles demeurent fort nettement différentes dans la forme, les thèmes, le mode d’approche des idées ; cependant, il nous arrive de nous rejoindre grâce à la similitude d’expériences partagées que je traite, pour ma part, dans l’optique de la vie quotidienne, tandis que Marc cherche plus volontiers le fil occulte reliant choses et gens selon une perspective métaphysique.

Que pensez-vous de la situation du Poème aujourd’hui en France ?

Le Poème souffre actuellement d’une fondamentale difficulté d’être en raison des interdits qui le frappent : c’est un acte gratuit dans une société où la finance fait la loi. Sa situation dépend étroitement de celle des éditeurs, de plus en plus menacés, et des libraires indépendants en voie d’extinction. Cet état de fait conduit à remettre en question la longévité du recueil de poèmes papier, à la fois concurrencé et peut-être prochainement sauvé par l’édition électronique. Déjà, grâce aux multiples sites, aussi bien en France qu’à travers le monde, nous assistons au sacre du visuel et à l’universalisation du mot écrit. Mais ce procédé de diffusion contribuera-t-il pour autant à l’extension du nombre des lecteurs du fait qu’ils bénéficient à présent de la gratuité et d’une facilité d’accès à la poésie en train de se faire? Ma réponse sur ce plan se traduit par l’affirmative — et peu importe où niche la poésie, du moment qu’elle conserve sa faculté d’envol !

Je cite ce poème que j’aime tant :

La douleur : notre fruit

plus écarlate que le sel.

Nous aimions comme on pleure en rêve

absents

et le cœur posé à côté de nous

sur la margelle.Nous fûmes chute inopinée

peur merveilleuse

avec les pieds par-dessus tête :

flamme florale

saisie dans toute sa splendeur.D’autres annonciations viendront

quand se rétrécira le monde

et que retentira l’ordre

de s’effacer ensemble

sans masques ni parures

échappant à nos chairs

tel un feu à l’envers.

Quelles annonciations prévoyez-vous puisque ce vers donne son titre à votre dernier livre paru au Castor astral ?

Ceux qui ont eu l’occasion de lire mon florilège, D’autres annonciations, notamment le prologue, savent que le titre ne s’investit d’aucune signification d’ordre religieux bien que mon prénom soit celui d’une des rares prophétesses citées dans la Bible, Noadia… Certains prêtent à la poésie des origines magiques, ce qui expliquerait l’irrévélé de certains textes.

Au seuil de ce choix de poèmes allant de 1980 à 2012 — c’est-à-dire, tout au long des mutations de mon Moi littéraire et conceptuel — j’ai déployé ce titre-espace susceptible d’accueillir mes métamorphoses intérieures tout en demeurant ouvert à des évolutions ultérieures. Le lecteur attentif notera le mouvement de balancier de ma courbe lyrique orientée vers un espace (Beyrouth), un temps (la guerre civile), puis dans la période d’après 1980, vers le retour au lieu natal (Baalbek) : le Poème tapi en moi se régénère avec suffisamment de force pour rompre le cordon ombilical et progresser, libre, dans une nouvelle vie.

Merci Nohad Salameh.

- ZÉNO BIANU : Rencontre avec Gwen Garnier Duguy - 7 juillet 2024

- L’honneur des poètes - 5 juillet 2021

- Revue des revues - 4 juillet 2021

- Marc ALYN, Le temps est un faucon qui plonge - 5 mai 2018

- Xavier Bordes : la conjuration du mensonge - 1 mars 2018

- Entretien avec Nohad Salameh - 1 mars 2018

- Rencontre avec Richard Millet - 8 novembre 2017

- RENCONTRE AVEC BERTRAND LACARELLE - 2 septembre 2017

- Jean-Louis VALLAS - 31 mars 2017

- Elie-Charles Flamand, La vigilance domine les hauteurs - 28 juillet 2016

- Elie-Charles Flamand - 21 juillet 2016

- Munesu Mabika De Cugnac : Un monde plus fort que le reste - 31 mai 2016

- ZÉNO BIANU - 29 mars 2016

- JAMES SACRÉ - 27 février 2016

- Avec Claire BARRÉ pour son roman ” Phrères” - 8 février 2016

- La collection poésie/Gallimard fête ses 50 ans : rencontre avec André VELTER - 3 janvier 2016

- André Velter/Ernest Pignon-Ernest, Pour l’amour de l’amour - 21 novembre 2015

- Conversation avec Xavier BORDES - 8 septembre 2015

- THAUMA, n°12, La Terre - 14 juillet 2015

- Jean Maison, Presque l’oubli - 5 juillet 2015

- Paul Pugnaud, Sur les routes du vent - 10 mai 2015

- JEAN-FRANÇOIS MATHÉ - 28 février 2015

- Juan Gelman, Vers le sud - 20 février 2015

- CHRISTOPHE DAUPHIN - 1 février 2015

- Claude Michel Cluny - 11 janvier 2015

- MARC DUGARDIN - 13 décembre 2014

- A‑M Lemnaru, Arcanes - 6 décembre 2014

- Maram al-Masri, L’amour au temps de l’insurrection et de la guerre - 30 novembre 2014

- Revue Les Hommes sans Epaules, n°38 - 1 novembre 2014

- Onzième n° de la revue THAUMA - 19 octobre 2014

- François Angot, A l’étale - 13 octobre 2014

- Si loin le rivage,d’Eva-Maria Berg - 14 septembre 2014

- Sur deux livres récents de Jigmé Thrinlé Gyatso - 7 septembre 2014

- Saraswati, revue de poésie, d’art et de réflexion, n°13 - 7 septembre 2014

- JEAN MAISON 2ème partie - 28 août 2014

- Nunc n° 33 : sur Joë Bousquet - 25 août 2014

- PHILIPPE DELAVEAU - 13 juillet 2014

- Le prix Charles Vildrac 2014 remis à notre ami et collaborateur le poète Jean Maison pour son recueil Le boulier cosmique (éditions Ad Solem) Extraits - 16 juin 2014

- Rencontre avec Nohad Salameh - 13 juin 2014

- Jean-François Mathé, La vie atteinte - 8 juin 2014

- PASCAL BOULANGER - 18 mai 2014

- Charles Bukowski, Les jours s’en vont comme des chevaux sauvages dans les collines - 21 avril 2014

- Paul Verlaine, Cellulairement - 7 avril 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (10) Arnaud Bourven - 6 avril 2014

- La vie lointaine de Jean Maison - 30 mars 2014

- L’Heure présente, Yves Bonnefoy - 23 mars 2014

- MARC ALYN - 22 février 2014

- BERNARD MAZO — AOÛT 2010 - 12 février 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (6) Pascal Boulanger - 8 février 2014

- Pierre Garnier - 1 février 2014

- Une nouvelle maison d’édition : Le Bateau Fantôme - 30 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (5) Gérard Bocholier - 26 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (4) : Alain Santacreu - 12 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (3) : Jean-François Mathé - 30 décembre 2013

- JEAN-LUC MAXENCE - 29 décembre 2013

- Rencontre avec Gilles Baudry - 30 novembre 2013

- A L’Index, n°24 - 25 novembre 2013

- Jean-Pierre Lemaire - 1 novembre 2013

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (1) - 23 octobre 2013

- Le dernier mot cependant de Jean-Pierre Védrines - 16 octobre 2013

- Mille grues de papier, de Chantal Dupuy-Dunier - 9 octobre 2013

- Rencontre avec Balthus de Matthieu Gosztola - 29 septembre 2013

- Demeure le veilleur de Gilles Baudry - 25 septembre 2013

- EUGENIO DE SIGNORIBUS - 25 août 2013

- Dans la poigne du vent, de F.X Maigre - 16 juillet 2013

- L’extrême-occidentale de Ghérasim Luca - 8 juillet 2013

- Au commencement des douleurs, de Pascal Boulanger - 22 juin 2013

- Le 23e numéro de A l’Index - 20 mai 2013

- James Longenbach, Résistance à la poésie - 10 mai 2013

- Jean Grosjean, Une voix, un regard - 19 avril 2013

- Etienne Orsini, “Gravure sur braise” - 5 avril 2013

- Paroles à tous les vents, Boulic - 22 mars 2013

- Gérard Bocholier, ses deux derniers recueils - 15 mars 2013

- Jean-Pierre Lemaire, Faire place - 8 mars 2013

- Ariane Dreyfus, par Matthieu Gosztola - 2 mars 2013

- Marc Delouze, “14975 jours entre” - 24 février 2013

- Mangú : Le sens de l’épopée - 23 février 2013

- Les poèmes choisis de Paul Pugnaud - 9 février 2013

- Faites entrer l’Infini, n°54 - 2 février 2013

- Au coeur de la Roya - 19 janvier 2013

- Entretien avec Jean-Charles Vegliante - 24 novembre 2012

- Un regard sur Recours au Poème - 3 novembre 2012

- Pierrick de Chermont, “Portes de l’anonymat” - 7 octobre 2012

- Denis Emorine, “De toute éternité” - 6 octobre 2012

- Hommage à Sarane Alexandrian, Supérieur Inconnu n°30 - 6 août 2012

- POESIEDirecte n°19, le désir - 2 août 2012

- Marc Baron, Ma page blanche mon amour - 1 août 2012

- Bernard Grasset, Au temps du mystère… - 1 août 2012

- Totems aux yeux de rasoir - 19 juillet 2012

- Vers l’Autre - 5 juillet 2012

- Jean-Pierre Boulic - 2 juillet 2012

- Jean-Luc Wauthier - 2 juillet 2012

- Le bleu de Max Alhau - 30 juin 2012

- Jean Maison, Araire - 21 juin 2012

- Rencontre Jean MAISON [1ère partie] - 13 juin 2012

- Patrice de La Tour du Pin, le poète de la Joie - 18 mai 2012

- Rencontre avec Iris Cushing - 5 avril 2012