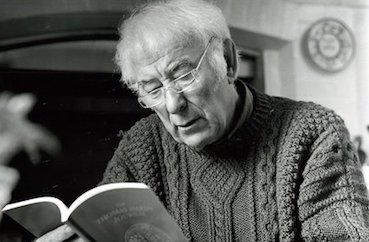

Seamus Heaney, Poète de terrain : à propos de La Lucarne suivi de L’étrange et le connu

à Yassine Fauvette

Voici un fait étrange : c’est dans la répétition d’un certain état de conscience que le présent se débarrasse de ce qui l’étouffe. C’est pourquoi, nous tournant vers le passé, nous devrions répéter, à propos de notre présent : « pessimisme sur toute la ligne. Oui certes, et totalement »i. Nous ferions là, paradoxalement, un pas vers l’espoir formulé par Walter Benjamin d’une « humanité rédimée » pour qui le passé est devenu « intégralement citable »ii. Nous commencerions aussi à comprendre, modestement, le genre de moment révolutionnaire que représente à chaque instant une écriture comme celle de Seamus Heaney.

La moindre activité, pour peu que nous nous efforcions de l’exercer en accord avec notre esprit – avec notre cœur et notre corps – nous apparaît grièvement réduite et systématiquement sabordée par les conditions matérielles et morales inhérentes à notre organisation collective. Et pour peu, encore, que cette activité réclame toujours plus de cette entente pour parvenir à sa pleine réalisation, le présent, l’époque, nous devient franchement insupportable. Sa présence se dérobe, nous nous éprouvons comme scandaleusement privés de notre temps, la société nous vole notre temps, notre vie. Alors notre conscience, par son activité, est prête à devenir révolutionnaire.

L’activité poétique de Seamus Heaney, malgré sa reconnaissance académique, illustre cette expérience insurrectionnelle. L’écrivain irlandais de Glanmore Cottage n’est pas un passéiste ressassant le paradis perdu d’une enfance rurale. Le poète prix Nobel n’est pas l’auteur officiel de la belle social-démocratie libérale. Si un adolescent puis un adulte du 21ème siècle peut s’enthousiasmer pour ses poèmes (quelle hypothèse !), ce n’est pas parce qu’il y flaire l’arôme oublié des eaux maternelles ou le parfum rêvé de la gloire littéraire, c’est parce qu’il pressent qu’une telle Lucarne lui fait voir la libération d’un haut potentiel révolutionnaire, déchargée avec la même énergie qu’une bonne grosse frappe de footballeur.

C’est indéniable, chez Seamus Heaney, l’impulsion initiale est souvent donnée par une image de jeunesse, par exemple « un canapé dans les années quarante »iii. La vision rayonne. Non seulement elle relie les différentes stations du temps, mais elle relie l’esprit rationnel aux couches enfouies du subconscient, voire, selon le poète, à la vie cellulaire. Or, relier c’est relater, et la poésie de Heaney est donc agitée de tout un frémissement qui est l’histoire. Le petit récit qu’est chaque poème peut bien être une anecdote circonstancielle, mais il est aussi autre chose. En lui donnant son interprétation maximale, il est tantôt ce temps de l’histoire naturelle qui a, depuis longtemps hélas, déserté les sciences du vivantiv, tantôt ce temps des affaires humaines que nous avons tant de mal à arracher à la masse des traditions. Ce temps historique est exactement la menthe poussiéreuse et presque invisible qui, dans un poème, pousse dans l’indifférence générale mais qu’il n’appartient qu’à nous de redécouvrir et d’aimerv. Heaney, cependant, voit la contradiction de cette première prise de conscience : la menthe peut mourir de nos petits coups de ciseaux. Séparée de la masse amorphe du temps par ce premier moment de captation, la menthe n’est pas encore rendue à elle-même : elle est promesse. C’est déjà beaucoup mais, pour l’écrivain, ce n’est pas assez.

Comment Seamus Heaney a-t-il appris que cette forme d’attention de la conscience n’était pas suffisante ? Où a-t-il appris à se méfier des coupes conceptuelles et des mots qui isolent ? Encore une fois, il faut sans doute remonter à l’enfance. Il faut imaginer le fils d’un fermier catholique d’Irlande du Nord dans ses jeux avec ses petits voisins, les enfants protestants du dominateur majoritaire. Pour Noël, à eux les fiers vaisseaux de la Royal Navy, à lui les kaléidoscopes. Très tôt, Seamus Heaney sait que le copain est l’autre, que lui-même est l’autre, qu’il voisine avec l’autre. Mais il apprend sur les terrains de foot que les quatre blousons qui marquent l’espace des buts et le ballon constituent l’unique matière du réel et des rêvesvi. « Voilà tout ». Il sait d’expérience qu’un jeu déterminé par des positions, des cadrages, des « ajustages », une minutie d’opérations de mesure, permet en fait de franchir les frontières, de s’élancer vers « le temps comme un cadeau, libre, imprévu ». Le temps historique, dialectique. À ce moment précis, on parle le même langage et les mots n’ont pas d’arrière-pensées. L’écrivain qui restitue ces mots-là est un poète.

Mais on a grandi ; la menthe est coupée ; le match est fini ; il y a longtemps qu’on ne joue plus aux billes et qu’on préfère les balles. « Pessimisme sur toute la ligne ». Que peut faire l’adulte pour sortir du rang, transgresser les limites, et laisser libre le temps qui est celui de sa propre vie ? Il peut, comme le disait Walter Benjamin, faire le saut du tigreviii : bondir sur ce canapé des années quarante ou ce vieux terrain de foot qui, par leur charge amoureuse, tracent un champ d’énergie qui s’accouple au présent. Cette teneur émotionnelle, c’est le rythme du poème qui la donne. C’est le rythme qui me fait sentir le mouvement plus vaste que moi-même qui bat dans mon cœur. On risque peu de se tromper en supposant que l’Irlande est une terre plus sensible à la langue que la France. Peut-être parce que, sur cette île de dialectes brassés par les eaux et les vents, cernés par les périls de l’Océan et rongés par les rigueurs du sol, l’autochtone a conscience de ce miracle, solide et fluide comme la tourbe : durer. De ce miracle, chaque langue du pays est plus que le témoin : elle en est le représentant matériel, la preuve. L’anglais de Seamus Heaney, par sa versification, sa scansion, porte l’empreinte de cette durée dialectique. Celui qui récite ou qui lit le poème peut encore voir, dessus, la main du tout qui en est le véritable auteur et dans laquelle il reconnaît la sienne. Quelle émotion ! Là, imprimée dans la langue, c’est l’expérience séculaire des hommes. En cela, la voix de chaque poète retrouve, par sa popularité même, l’anonymat de l’aède, du scop anglo-saxon. Elle est notre mémoire, cette conscience commune où la menthe, rédimée, brille d’avoir été un futur qui n’existe plus à présent.

Main, mémoire : Heaney fait donc partie de ces auteurs qui vivent l’écriture comme un artisanat d’art. L’activité de l’écrivain s’exerce avec le savoir-faire qui préside à n’importe quel travail manuel. Le poète est fasciné par les outils agricoles, attentif aux gestes du travailleur : cultiver, construire, c’est mettre en œuvre des habiletés héritées ou inventées, c’est aussi, du même élan, se rattacher à la vie terrestre, se relier à celles et ceux qui, tout au long du temps, ont exercé et exerceront la même tâche. La leçon de précision qui sert à faire un poème, le poète l’apprend du bâtisseur qui pratique bien son métier, comme un compagnon du devoir. Heaney a toujours assumé cet effort de maîtrise. Mais qu’on ne s’y trompe pas : le gouvernement de la langue est une maîtrise sans domination. Le travailleur cultive son art (sa technique) pour affirmer son autonomie et pour jouir de la rédemption des êtres terrestres. D’autre part, jaloux de l’irréductible singularité avec laquelle il accorde le corps physique à sa pensée, il refuse le conformisme. Sa liberté ne tolèrera pas la soumission à laquelle les formats et standards des gestionnaires voudront à toute force la soumettre. L’artisan d’art est un inventeur : la minutie et l’exactitude de sa réalisationix appelle à ne pas vaciller. La langue du poète ne tremble pas, elle doit, exercée avec toute la passion et l’intelligence du métier, sans relâche, à plein temps, affermir le bastion de la sensation.

Dans le soin accordé aux vers, Heaney a trouvé les bras accueillants et réconciliateurs du temps dialectique. Les mots du poème font donc beaucoup mieux que mobiliser des troupes : ils nous transportent vers cette conscience où s’offre à nous la liberté fondatrice de notre plus bel acte. Ce qu’ils raniment, c’est la nécessité interne et la main ferme du praticien. La tâche, on l’aura compris, n’est pas simple. On pourrait cependant jeter un regard soupçonneux sur le succès de l’écrivainx. Celui-ci, après tout, est trop souvent contraint de s’empresser auprès du touriste libéral, dans l’espoir de gagner quelque argent en guidant le voyageur dans un univers normatif en expansion. À quel genre de compagnon de route avons-nous affaire ?

La reconnaissance du poète par sa tribu n’est pas du folklore. Elle ne camoufle pas non plus d’arrangements compromettants avec les dispositifs désuets qui pourrissent l’époque. Seamus Heaney a écrit avec un fort sentiment de responsabilité : il se devait de faire passer dans le contemporain une sagesse du fond des âges. La splendide traduction française de Patrick Hersant révèle un aspect essentiel : chaque poète, à l’instar de chaque travailleur, est un traducteurxi. Il nous fait entendre la Sibylle, Virgile, Dante, Charon, des langues étranges. Heaney transmet le rythme d’un monde qu’il a vu disparaître, dissipé par les micro-cadences aliénantes de l’industrie financière. Les organisations collectives s’accommodent mal des arts trop libéraux. La liberté fait peur. Assumer que la poésie circule encore. Répéter chaque jour les gestes précis, à la fois rituels mais toujours neufs, comme ceux de l’amour, pour créer des ouvertures, se démarquer, faire des appels, et, au bout de la course, cadrer puis tirer en pleine lucarne. Ou, dans les termes intégralement citables du mythe :

Mon fils », me dit le maître courtois,

Ceux qui meurent dans la colère de Dieu

Arrivent ici de tous les pays

Et ils sont résolus à traverser le fleuve

Car la divine justice les aiguillonne

Si bien que leur peur se transforme en désir.

Aujourd’hui, le public français lettré ferait bien de se tourner vers la poésie de Seamus Heaney. Qu’il se rassure, on ne lui demandera pas de renier son goût pour les philosophes militants ni pour ses amis les romanciers intelligents. Il pourra même, s’il le souhaite, continuer de monter ses groupes de pensée médiatiques dans ses grands appartements de centre-ville. Mais il cessera peut-être de croire que la révolution ne peut se faire sans ses mots, sans son nom. Il verra peut-être que, dans la vie active des gens majeurs qui font leur boulot, ceux dont on voit les traces de doigt anonymes partout sur la langue du poète, la révolution a déjà commencé. Mais mieux vaut ne pas trop y croire, et se remettre au travail…

Quant à l’adolescent tourmenté qui, à présent, découvre tout seul que sa conscience se forge la plume à la main, selon les pulsations intérieures et violentes de ces mots qu’il frappe sur la feuille ligne après ligne, il se tournera naturellement vers un passé qui lui montre qu’il pourra, lui aussi, rédimer son propre présent. Et il se sentira moins seul ; oui, Heaney est ce genre de bon compagnon.

Notes :

Walter Benjamin, « Le Surréalisme » in Œuvres II, folio Gallimard, p.132. Benjamin fait lui-même allusion à une formule de Pierre Naville dans La Révolution et les Intellectuels. Cette citation a été reprise plus récemment par Michael Löwy dans une conférence de 2012 : https://vimeo.com/49500611

Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », §3, in Œuvres III, folio Gallimard, p.429.

Seamus Heaney, La Lucarne suivi de L’étrange et le connu, trad. Patrick Hersant, Poésie/Gallimard, 2018, p.144.

Voir André Pichot, Expliquer la vie, de l’âme à la molécule, Quae, 2011.

In Seamus Heaney, op. cit., p.143.

In Seamus Heaney, « Marquages », op. cit., p. 28.

Joshua Weiner, « Seamus Heaney : Casualty », https://poetryfoundation.org/articles/69114/seamus-heaney-casualty

Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », §14, in Œuvres III, folio Gallimard, p.439.

In Seamus Heaney, Illuminations II, « Ajustages », op. cit., p. 76.

Signalons deux entretiens télévisés, en anglais, en 1980 https://www.youtube.com/watch?v=3yt4m2Z4Pmw

et en1996, peu de temps après le prix Nobel, https://www.youtube.com/watch?v=WT-dub5v4YA

Structure de La Lucarne, qui s’ouvre sur une traduction de l’épisode virgilien du Rameau d’or, tiré de L’Énéide, VI, et se ferme sur une traduction de la séquence dantesque complémentaire, tirée de L’Enfer, III. La citation finale est extraite du second « panneau » (p.131).