Sophie Brassart : Combe

Combe – ce titre comme une caresse – la courbure d’une aile de colombe. Combe – mot plein d’incertaines promesses – relief inversé, coupure comme une tombe dans les plis des collines – douceur d’abri en forme de berceau, « la cavité des mains » - entaille d’un ravin que rien ne peut combler …

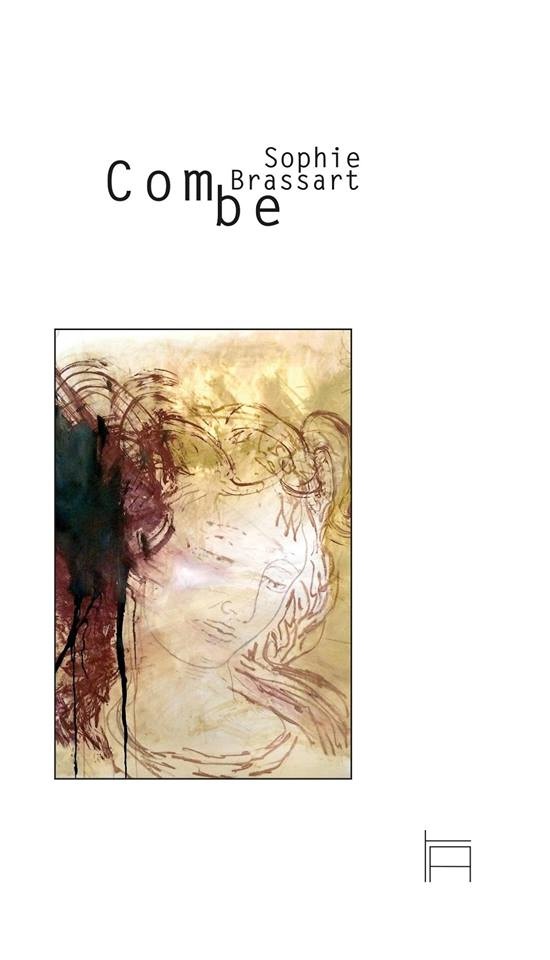

Promesses incertaines du titre doublées de l’énigmatique visage à peine esquissé, femme à la chevelure tressée d’un fin trait d’ocre comme, à demi-effacée, la sinopia cachée sous la fresque des couleurs. Car on sait l’auteure peintre, aussi – on connaît les ors jaillissant de ses encres, l’éclat des bleus, l’éblouissement charnel de ses rouges. Tout au contraire, ici, dès le seuil, dès la couverture au format allongé des éditions Tarmac, se présage un écrit de l’intime, aux tons assourdis, comme une confidence sombre, dans le creux de la nuit : un livre d’ombre, sur des ombres…

Tient-on le sens du recueil - du triptyque poétique - lorsque l’on met bout à bout l’incipit et la dernière strophe ? Sans doute, puisque se dessine une sorte de parcours, à rebours :

« Retourne-toi la voilà

la douleur première

langue brune affleurant

sur un front applaudi

(…)

A l’horizon se lève

le point lumineux de l’oubli »

Sophie Brassart, Combe,

Tarmac éditions, 48 p.12 euros.

Ainsi est-ce à une quête de l’oubli que nous convie cette injonction – revers d’une anamnèse, recherche de la combe immémoriale que Sophie Brassart creuse sous « l’or gris des talus », ce sable qui « ensemence les peines » écrit-elle. C’est ce cheminement qu’on parcourt avec la poète, qui écrit peut-être parce que « Même si on est seuls / avec l’effroi / peut-être qu’il y a un nous », caché « derrière le soir ».

Chaque poème creuse la solitude, le silence, la douleur, remontés de l’enfance, et en tire des formes, flottantes comme dans les rêves, comme les désignations au fil du texte – ce « tu » fluctuant dont la parole s’est tue dans « le chœur antique du silence » - ce « tu » d’outre-combe, dont les « mues » apparaissent, dessinant dans le désert de la page cet ambigu « la Serpent », couleuvre dont le nom évoque encore cette fluidité de sable du souvenir qu’on tente en vain de retenir.

Restent les « Ossements du poème » - empreintes du réel dans le « reflet du monde ». Contre quelle mort, quelle naissance, la poète « que déchire le mot vivre » écrit-elle « Désirant vivre / j’avale des cendres » ? C’est un monde de masques, de grimaçants museaux qui nous accueille dans la deuxième partie où surgissent aussi les souvenirs de sensations charnelles, dans des

images de peintre, précises, presque photographiques, et d’une grande beauté, évoquant par exemple « champ de pierres colza embué / ouragan de feuilles sous bruit de pluie // rideaux de soldats peupliers// & solitaires // continuelle à la frange / mouillée d’humus, vert crevé jauni (…) »

Un « grenat » parmi des quartz et des ammonites, pour « celle qui naît des pierres » ; « l’air sitôt rouge » d’un moment de liberté, ou l’horizon « ni or ni azur ») : rares sont les éclats de couleur qui marquent ces poèmes traversés par « le long corps blanc des femmes », ou la poète même, devenue « Vestale aux blancs silences ouverts à l’impossible » : « des leurres, des spectres (…) au sang de mes lèvres » écrit-elle. Rien d’exsangue pourtant dans ce texte touffu, à l’imagerie cruelle et d’un « gothique » post-punk et romantique assumé, où le corps, dépecé, de l’auteure-monde qui « empreinte » au réel, produit le texte :

« Au monde qui n’existe pas

je tends les veines épaisses & coupées

du cerisier » (p.29)

« des morceaux de vie dansent

le long de mes bras » (p.35)

Ce voyage à rebours n’est-il pas celui qui amène Sophie Brassart à la peinture ? Elle qui écrit « tous nos gestes possibles vivent dans mes mains » : ses « mains de silence » pour traiter le « silence du réel » en seraient-elles la preuve ? Qu’importe ! On lui sait gré d’écrire, aussi bien qu’elle peint, la violence des émotions, du combat avec le réel et la mémoire, monstres qu’il faut maîtriser pour et par la création.