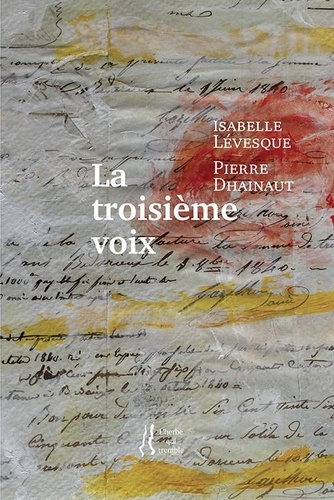

Cette entente silencieuse se rend pourtant visible, comme l’indique le geste du peintre Fabrice Rebeyrolle, qui grave des vers, reproduit des missives anciennes et les teinte de rouge et d’ocre : « Il incarne la troisième voix du livre » (Isabelle, « Le secret, l’empreinte »). Aviez-vous prévu de faire intervenir un artiste, lorsque vous avez réfléchi ensemble à la forme de ce livre ? Pourquoi cet appel à Fabrice Rebeyrolle ?

Isabelle Lévesque : Pour ce qui me concerne, c’est la poursuite d’un travail commun avec Fabrice Rebeyrolle depuis Chemin des centaurées (L’herbe qui tremble, 2019). J’ai aimé que le peintre, comme il le fait toujours, propose sa propre lecture des poèmes. Pour Chemin des centaurées, il avait inventé un paysage fantastique dans lequel les fleurs, devenues des êtres singuliers, semblaient s’extraire des pages pour exprimer une émotion. Dans En découdre, Fabrice R. avait dissocié des espaces qu’il fracturait par la gravure et l’entaille vive sur la page. Dans Je souffle, et rien. c’est tout l’espace vertical, vertigineux, qui l’avait inspiré. Ce que crée ce peintre me surprend toujours : il lit attentivement les textes, c’est un grand familier de la poésie contemporaine, et transcrit à sa manière les mots du poème. En travaillant sur les feuilles d’une correspondance ancienne, il a donné un fond signifiant aux peintures. Tout découle me semble-t-il de cette correspondance que Pierre et moi échangions pour nous adresser les poèmes. Et puis des couleurs, le rouge, le bleu raniment ce passé des lettres anciennes. Les réactions de Fabrice R. à la lecture des poèmes s’avèrent toujours stimulantes.

Pierre Dhainaut : A priori je ne voyais pas ce livre accompagné par un peintre. L’initiative d’inviter Fabrice Rebeyrolle revient à Isabelle, je l’ai approuvée sans réserve, nous avions déjà réalisé plusieurs livres d’artistes tous les trois. Fabrice a parfaitement vaincu la difficulté qui lui était soumise, deux auteurs, deux lieux, variété des propos… Il n’a pas illustré, il a rendu visible ce qui nous animait lorsque nous confiions au papier ces empreintes de nos mains ou de nos voix, ces lignes aussi tremblantes que celles qu’enregistre un sismographe, un électrocardiogramme.

Vous utilisez tous deux, très naturellement, la deuxième personne du singulier, qui est l’axe du dialogue. D’ailleurs, le premier titre – manuscrit, avec vos deux écritures – redouble cette adresse : « C’est toi / C’est toi ». Pourtant, je ne peux me défaire de l’impression selon laquelle chez toi, Isabelle, le « tu » renvoie clairement à Pierre, ton interlocuteur, alors que toi, Pierre, tu emploies parfois aussi le « tu » comme on s’adresserait à soi-même (un « tu » embrassé par ce « nous » qui t’est si familier). Quels sont le sens et la portée de cette deuxième personne du singulier, pour chacun de vous ?

Isabelle Lévesque : Chère Sabine, la deuxième personne du singulier entre volontiers dans mes poèmes. Même lorsque je n’écris pas avec quelqu’un, je crois que tous mes poèmes sont adressés. Tu as raison, le plus souvent dans La troisième voix je m’adresse à Pierre – pas seulement je crois, mes chers disparus et les aimés vivants s’invitent aussi en ce « tu ». Il n’est pas exclusif. L’incarnation est très forte dans mes poèmes et je n’utilise jamais la deuxième personne pour m’adresser à moi-même. Ce pronom est classiquement et irrésistiblement pour moi la figure de l’autre. Impossible de me penser seule et je tends toujours mes mots à quelqu’un en espérant qu’ils seront entendus. Ecrire, c’est pour moi établir un lien et tenter de le maintenir par tous les moyens du poème.

Pierre Dhainaut : L’omniprésence du pronom « tu » et sa force, c’est l’une des constantes de l’œuvre d’Isabelle. Le lecteur a beau savoir que la personne à qui elle parle est un être aimé qui s’est éloigné ou qui est mort, il se sent directement concerné : à lui, à lui personnellement s’adressent ces poèmes. Le « tu » de mes poèmes, moins fréquent, désigne avant tout l’être aimé, il a également servi à invoquer la poésie, la poésie et l’être aimé sont inséparables, « Toi mon absente ma vivante » (Le poème commencé). Le « tu » est encore celui du dialogue avec soi-même, un avatar du « je » avec lequel on prend un peu de distance. Dans La troisième voix la deuxième personne du singulier s’imposait d’un bout à l’autre du dialogue. Je sais qui me convie à écrire ce poème, je sais à qui je le destine. J’insiste : d’ordinaire, je suis face à l’inconnu, même si j’espère que le poème, comme le disait Celan, « va vers l’autre ». Cette fois, comment l’oublierais-je ? le poème sera lu, relancé, par quelqu’un dont je connais la voix. Je ne tiens ni à le convaincre ni à lui plaire, je souhaite être à la hauteur de ce qu’il attend de moi. Et c’est ainsi que nous avons quelque chance d’échapper au cercle où nous enclot le narcissisme et que, si nous n’y prenons garde, l’écriture entretient volontiers. Le « nous », que j’affectionne, est le pronom de « la troisième voix ».

Votre dialogue relie parfois deux lieux : à plusieurs reprises sont nommées vos villes respectives, « Dunkerque », « Les Andelys ». Pourquoi insister sur cet ancrage si « nous sommes d’une planète sans nom » (Isabelle) ?

Isabelle Lévesque : Je crois que l’impossibilité de nous rejoindre dans l’une ou l’autre ville, pour des raisons diverses, comme le lien très fort de chacun à « sa » ville a déterminé ce retour fréquent des deux noms propres. Nous avions aussi conscience du trajet des lettres (dans le ciel sans doute, au-dessus des nuages), nous l’avons évoqué, comme le temps nécessaire à l’acheminement du poème. Nous vivions le passage de l’une à l’autre ville comme une sorte d’écho, la seconde existence du poème lorsqu’il arrivait à destination. C’est un peu le miracle d’une correspondance, elle n’atteint son destinataire qu’après.

Pierre Dhainaut : Isabelle mentionne des lieux dans le corps du poème, je ne le fais guère. Je n’ai que trop tendance, je m’en rends compte, à généraliser, pour ne pas dire à abstraire. Est-ce une tendance inhérente à la poésie ou liée à ma seule personne ? Je ne cesse de me poser la question. Dans La troisième voix Isabelle apporte le sens du concret qui me fait défaut. Cela dit, certains noms de lieux en particulier m’enchantent, Les Andelys justement, à condition de prononcer comme il convient, avec le « i » final, la voyelle de stridence et de déchirure, mais aussi de visage, d’alliance.

J’ai été frappée par l’importance du mot « neige », d’abord dans les deux poèmes manuscrits de votre première partie (« C’est toi / C’est toi »), puis dans le cours du livre, même lorsque les poèmes sont datés du mois d’août. Pierre, tu as publié en 2022, chez le même éditeur, Préface à la neige. Isabelle, l’un de tes titres emblématiques est Le fil de givre (Al Manar, 2018). D’où vous vient cette prédilection commune pour la neige et quel rôle joue ce mot dans vos échanges ?

Isabelle Lévesque : La neige entre dans une chaîne magique. Parce qu’elle est rare (ici, en Normandie), on l’attend longtemps. Elle figure aussi dans les images d’enfance, un noël sans neige est-il possible ? C’est qu’elle transforme tout sans rien changer. Le paysage, sous la neige, est intact. Elle lui donne la lumière de ses flocons. On imagine la luge, les moufles, les jeux d’enfant dans un paysage immémorial, un conte, en tout cas une période non datée qui nous relie à l’enfance, à la métamorphose et à la beauté. Le mot lui-même, une seule syllabe, me fait rêver. Il convoque les vers d’Apollinaire, une forme de mélancolie heureuse car je l’assimile à un temps de retrouvailles dans l’éternité de l’enfance que la neige ranime à chaque fois.

Pierre Dhainaut : Nous aimons la neige, le mot à lui seul est pour nous un signe de ralliement. Chaque hiver, nous en guettons l’apparition. Quand nous écrivions La grande année, elle nous a manqué, nous n’avons pu lui dédier une photographie, un poème. Avec la neige on pénètre dans un autre temps. On retourne à l’origine où rien n’est divisé, différencié : quelle est la frontière de l’invisible au visible ? Transies, les mains brûlent. À l’action dont les buts sont trop précis on préfère la contemplation, à la parole le silence. Mais ce silence comme l’immobilité n’est pas stérile. Entre mort et vie, voici l’aube. Plus qu’en attente on se trouve au sein d’un monde en latence. La blancheur dit tout, il lui arrive d’être éblouissante. La neige me fascine. Elle me réconcilie. Elle me dilate. J’invente en marchant les chemins, je souhaite que mes traces soient sur elle aussi légères que possible. Elle a une vertu initiatrice, une poétique peut en venir. Un style d’écriture, c’est-à-dire un style de vie. Les jours de neige correspondent au temps merveilleux des jeux. À chaque chose nous procurons un sens lié à la mémoire : à travers les années j’ai perpétué une vision formée à l’âge de mes dix ans au sortir de la guerre. Je renvoie à Préface à la neige. Quand reviendra pleinement la neige de l’enfance, tout sera accompli.

Dans ce livre, je découvre votre « envie » (à tous deux) « de conduire / le langage à l’ivresse » (Pierre). Quelle est cette ivresse ? Pierre évoque par ailleurs une aspiration à recevoir « le vrai nom du temps » et Isabelle revendique, en poésie, une forme d’éternité ou d’immortalité : « nous sommes immortels en ce nombre inconnu ». Je n’oublie pas que Le fil de givre désirait « tracer le ciel d’éternité ». On dit volontiers que l’extase suspend le temps. Vous répondre l’un à l’autre par des poèmes vous offre-t-il de mieux habiter l’instant ?

Isabelle Lévesque : Pour moi, le poème révèle un instant qu’il inscrit dans une forme vivante et permanente. Lorsque j’écris, tout reste intact (de la joie ou du chagrin, peu importe). Ecrire permet de redécouvrir une saveur, une image. Et lorsque je lis les poèmes, je ressens aussi cette capacité des mots à saisir ce qui pourrait perdre son intensité. Et puis je n’écris que lorsque j’en ressens le besoin, il faut donc que cet instant aussi soit propice pour restaurer le lien avec ce qui pourrait être perdu. Seul un état particulier de porosité permet cela. Sans doute est-ce la raison pour laquelle écrire me fait entrevoir la lumière.

Pierre Dhainaut : L’ivresse dès que tout vacille, les contours s’érodent, les murs, rendus poreux, s’écroulent. À quoi bon écrire des poèmes si nous ne sommes pas entraînés jusqu’à ce vertige ? Ivresse et lucidité ne sont pas incompatibles. Baudelaire refusait que nous soyons « les esclaves martyrisés du temps ». Ailleurs / ici, dehors / dedans, temps / éternité, absence / présence… les antagonismes de ce genre ne fonctionnent qu’à l’intérieur du système établi par notre logique, laquelle est dualiste. Échappons enfin à cette conception étriquée. En fait, un art existe, fondé sur de tout autres principes, l’art des passages, et nous le pratiquons plus ou moins fidèlement dans les poèmes. « Je ne peins pas l’être, je peins le passage », rappelons-nous Montaigne, taoïste sans le savoir. Alors, nous n’opposons plus l’éphémère à l’intangible. Les poèmes sont des épiphanies, l’instant s’y ouvre dans le temps même, il ne dure que s’il est insoucieux de sa durée. Est-ce que La troisième voix propose de tels instants ? Aux lecteurs de le dire. Auteur, je peux dire que dans la temporalité mouvante de l’écriture les prérogatives du moi n’agissaient plus, et ce dépassement est ce qui importe le plus. Pour l’un comme pour l’autre, le temps d’un livre et au-delà.