Oui, je peux dire que j’ai été hantée par ces voix, qu’elles m’ont envahie, investie en profondeur au point que leur écriture est devenue le support de la mienne. Une symbiose. J’ai vécu cette expérience (elle ne se renouvèlera probablement plus) comme une sorte de mirage, de miracle. Au point que je ne sais plus, lorsque je relis ces poèmes où commence ma voix et où est la leur (sauf, bien sûr lorsqu’apparaissent les italiques). C’est redoutable mais très structurant. Il est arrivé un moment où je suis sentie sur le fil, capable de basculer… Fort heureusement j’avais encore la possibilité d’aller marcher pendant une heure avec ma feuille de route en poche. C’est ce qui m’a protégée.

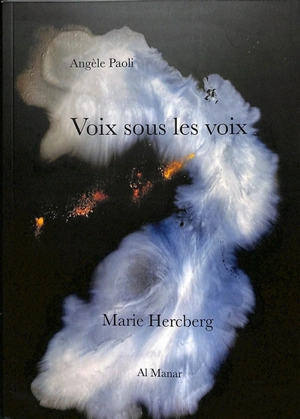

Le recueil se présente comme la traversée d’un abîme d’émotions, amour, solitude, peur, folie, d’un vertige devant l’angoisse de vivre de ces grandes blessées de l’âme. Et en même temps d’une mise à nu de leurs perpétuelles résistances comme autant d’espaces de liberté. Que peut nous apporter le compagnonnage avec cette part de négativité, cette expérience limite, sombre, très bien illustrée dans les peintures de Marie Hercberg, qui existent, n’en doutons pas, en chacun de nous ?

Oui, il y a chez chacune de ces femmes, tout cela tour à tour. Et leur vie, leur survie qui s’est faite un temps par l’écriture, s’est aussi construite par la lutte permanente. Il n’est qu’à se confronter à leur écriture pour le comprendre. Qu’il s’agisse de textes en prose ou de poèmes - je pense ici à La cloche de détresse de Sylvia Plath – ou aux très beaux poèmes de Rosselli - La libellule/ Variations de guerre – mais aussi aux recueils d’Alejandra Pizarnik, pour s’en convaincre. Cette part de négativité peut aussi être structurante. C’est ce qui s’est produit chez moi, à la lumière de ces œuvres.

Ton écriture est ici, comme souvent dans tes recueils et tes livres, protéiforme, riche, multiple. Elle va de la prose quand tu évoques Virginia Woolf ou Amelia Rosselli aux vers libres de Francesca Woodman, d’Ingrid Jonker ou d’Alejandra Pizarnik. Elle passe en revue des univers imaginaires très variés, le corps vu par Virginia Woolf engoncé dans l’empêchement victorien, l’apartheid afrikaner pour Ingrid Jonker, le nazisme en Autriche pour Ingeborg Bachmann. As-tu trouvé des invariants dans ces vies en lignes brisées ?

Très curieusement, mon écriture s’est adaptée à celle de ces poètes. J’ai suivi leur rythme, ou plutôt leur propre rythme s’est emparé du mien. Avec sans doute davantage d’empathie ou de réussite pour celles dont je me suis sentie la plus proche. Ingrid Jonker, par exemple est une découverte récente que je dois au poète Nimrod mais je n’ai que peu de textes à ma portée. Francesca Woodman, jeune photographe italo-américaine, reste une énigme. Elle est la seule dans ce corpus pour laquelle je me sois appuyée sur des photos. Elle s’est défenestrée très jeune, à vingt-deux ans, je crois et je ne sais toujours pas pourquoi. Comme on le dit dans les conversations courantes, « elle avait tout pour être heureuse ». En tous les cas ce que nous appelons « tout » : des parents fortunés qui l’aimaient, le talent la jeunesse la beauté… Il est des questions auxquelles il est impossible de répondre.

Cependant, parmi les invariants qui se sont présentés, il y a le rapport de ces femmes aux hommes, rapports houleux, conflictuels souvent, avec le père ou le mari, ou les deux, mais un rapport ambigu amour/haine. Parfois aussi avec la mère. Cette puissance obscure. Pour Anne Sexton, par exemple. Il y a aussi des tragédies personnelles, mais là, il s’agit plutôt d’une variante : Pour Amelia Rosselli, par exemple, qui enfant, a assisté en direct (à Paris) à l’assassinat de son père et de son oncle par les fascistes. Amelia Rosselli s’est défenestrée le jour anniversaire de la mort de Sylvia Plath.