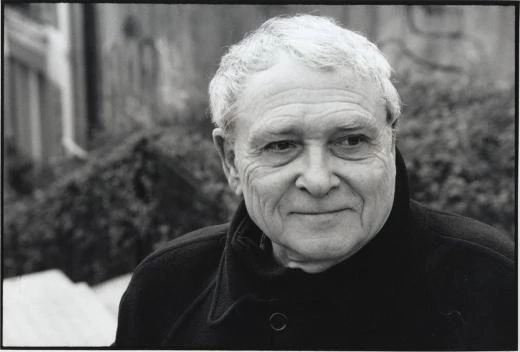

À l’occasion des 50 ans de la collection Poésie/Gallimard, vous faites partie, Zéno Bianu, des douze élus choisis pour fêter cet événement éditorial. Vient de paraître un beau livre, rassemblant deux ouvrages déjà parus chez Gallimard en grand format : Infiniment proche, publié en 2000, puis Le désespoir n’existe pas, publié en 2010.

La présentation biographique, à la fin du volume, se termine ainsi : « Toute son œuvre peut se lire comme un long poème-randonnée, dont l’architecture d’ensemble, en modulations et variations constantes, invite à reconsidérer la poésie comme une forme ultime d’engagement existentiel ».

La poésie avait-elle perdu considération ?

La poésie reste singulièrement considérable, et ceci dans tous les sens. Elle demeure, selon la puissante formule de Leopardi, le plus haut état de la langue. Mais c’est une énergie qu’il convient, disons, de réactiver cycliquement, de donner à lire et à relire… et à entendre encore et toujours.

La vraie question serait : le fameux « ça ne veut pas rien dire » lancé par Rimbaud n’aurait-il plus rien à nous dire aujourd’hui ? La poésie aurait-elle fini d’interroger les limites de notre compréhension ?

Et si, tout au contraire, en un temps de manque voué aux fabrications médiatiques, la poésie était — et restait — ce qui met à mal toutes les pseudo-compréhensions – une écriture d’intensité ?

La poésie ne serait-elle plus une urgence majeure ? N’y aurait-il plus vraiment de verbe capable d’irriguer notre présent, de risquer l’utopie ?

La poésie, au sens le plus chaviré, reste et demeure notre combustible. Notre combustible de création vivante. Notre voix centrale, celle qui rend la vie plus incandescente. La dévoile comme un territoire de perpétuelle nouveauté. Une voix qui nous dit que les raisons de se passionner n’ont aucune raison de disparaître.

Le plus haut état de la langue – et, peut-être bien, le plus haut état de la vie…

Qu’est-ce qui lui confère cette dimension ultime ?

Un surcroît de présence au monde. Là encore, la question serait : et si l’on pouvait toucher vraiment le cœur de la réalité ? Nous parlons ici d’une poésie qui excède le poème, ou plutôt, dont le poème est le précieux tremplin. Quelque chose que j’ai essayé d’approcher dans ma préface à Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle (Poésie/Gallimard), justement intitulé « L’état poétique ». Toute poésie qui ne relève pas de cette aventure intérieure me glisse des mains, me tombe des yeux et du cœur.

Plutôt que des réponses toutes faites, ne sommes-nous pas, au fond, des questions perpétuelles ? Des êtres-questions, traversés, toujours traversés… De ce questionnement qui nous fonde et nous habite, la poésie demeure pour moi la clef absolue : clef de sol, clef des songes, clef des champs. Ou, si l’on préfère, le chant, le rêve et la liberté. Inlassable, elle continue de se tenir au centre, obstinément, comme une pensée qui chante, fût-ce au cœur même du désenchantement. Elle dessine sans relâche la vraie géographie mentale de la planète. En ce qu’elle est le lieu où la langue bat son plein, elle marque et magnifie notre singularité, contre une société avide d’un clonage toujours plus vaste, contre ce qu’il faut bien appeler l’hégémonie de l’apparence.

Comment êtes-vous « entré » en poésie, Zéno Bianu ?

Mon premier poème écrit, je ne m’en souviens pas, sinon qu’il y était question du ciel et que ce ciel avait un «souffle au coeur». C’était en 1963, à Paris, j’avais douze-treize ans. Je lisais tout, sans jamais (dans mon souvenir) avoir appris à lire, surtout des romans « initiatiques », notamment Moby Dick et Voyage au centre de la terre. Au-dessous du volcan viendrait plus tard. Rituel de la lecture, rituel de la marche. La Grande Galerie et le vivarium du Jardin des Plantes constituaient mon territoire magique : espace de mélancolie et de jubilation. C’était en 1963, donc, en classe de cinquième, au lycée Lavoisier. Il y avait ce vers d’Hugo dans le poème « Enthousiasme » : «Frères de l’aigle, aimez la montagne sauvage ! » qui ouvrait avec une vigueur toute hölderlinienne notre manuel Vers et Prose — classe de cinquième (Fernand Nathan), et cet autre vers évoquant « le voyageur de nuit dont on entend la voix », qui continue d’étinceler pour moi comme la figure même de la poésie.

Puis, Rimbaud a surgi, comme un grand déclencheur… Celui qui a cristallisé tout cela quand j’avais 14–15 ans. Rimbaud, qui exigeait l’éternité sur le champ. Rimbaud venu dire inimitablement la nécessité du départ intérieur et extérieur : « Départ dans l’affection et le bruit neufs. »

Dans un second temps, après la lecture vivifiante des surréalistes, ma passion pour Artaud s’est révélée fondatrice. De quoi s’agissait-il ? D’incarnation, encore et toujours. « D’accrocher — pour reprendre Artaud – certains points organiques de vie ». Je vois derrière cette exigence de vérité en acte – exigence que j’ai retrouvée plus tard chez un Ghérasim Luca, autre passeur ascendant, ciselant sans fin le noyau incantatoire de la langue – la volonté de donner inlassablement sa vraie chair à la parole, de mettre au jour sa teneur en chant.

Une prose ouvre votre livre Le désespoir n’existe pas, comme une sorte d’introduction ou de préalable à la lecture. Dans cet extrait, vous écrivez : « Des poèmes animés par un pari farouche : transformer le pire en force d’ascension. Des poèmes pour reprendre souffle et tenir parole. Ouvrir un espace aimanté, irriguer le réel dans une époque vouée à l’hypnose. Transmettre quelque chose d’irremplaçable : une présence ardente au monde, une subversion féérique. La poésie — ou la riposte de l’émerveillement ».

Au-delà du grand contentement à lire la claire énonciation du devoir du poète en nos temps négatifs, comment le poète actuel peut-il irriguer le réel du monde à l’instar de ce que réalisa, par exemple, Homère pour toute la civilisation méditerranéenne ?

Tout poète un peu sérieux devrait avoir l’ambition d’être un « irrigateur de la sensibilité contemporaine ». Revendiquant une œuvre qui ne craint pas de tout interroger. Mes textes entrent volontiers en résonance, comme dans une chambre d’échos perpétuels, avec les figures-limites de l’art : d’Antonin Artaud aux Poètes du Grand Jeu, de Van Gogh à Yves Klein, de Chet Baker à John Coltrane. Tout cela, au fond, procède du même souffle. Facettes changeantes d’une polyphonie. Démultiplications de l’expérience. Poèmes, essais, théâtre, lectures publiques, anthologies, entretiens, traductions – la poésie demeure au centre. On se souvient que Cocteau avait classé son œuvre foisonnante en différents registres poétiques : poésie de roman, poésie de théâtre, poésie de cinéma, poésie graphique, etc.

Si je considère attentivement ma trajectoire, je constate que j’ai toujours été aimanté par une esthétique du partage. De mes premiers poèmes polyphoniques réalisés pour France Culture à la traduction des poétiques d’Orient, des haikus aux adaptations théâtrales, de l’anthologie sous toutes ses formes aux essais spirituels, mon parcours s’est toujours tenu, invariablement, du côté de la voix vivante. Il y a quelques années, j’ai tenté de concrétiser cette perspective dans un projet polyphonique intitulé « Constellation des voix », projet qui se situait à l’intersection de l’écriture poétique, de la musique et du théâtre – et qui fut mis en scène par Claude Guerre à la Maison de la Poésie de Paris. Un dialogue que j’avais écrit au « passé présent », une sorte d’opéra où un acteur (Denis Lavant, complice poétique par excellence) et un compositeur-percussionniste, Gérard Siracusa, répondaient à la galaxie sonore des poètes du XXe siècle, d’Apollinaire à Celan – de tous ceux qui nous ont laissé, dans les archives de la radio, la trace orale de leur poésie. Un témoignage ardent de l’état de poésie.

Il y avait là, dans le tourbillon continu de ces voix, quelque chose d’irremplaçable. Quelque chose de l’ordre du partage et de la transmission. Ouvrant dans l’instant une brèche sur un monde autre, qui tiendrait vraiment debout– un monde repassionné. Dans une époque vouée à la déréliction et à un renoncement hypnotique, ma poésie voudrait, avant tout, imposer une rupture ardente.

Vos poèmes, dans Infiniment proche, convoquent les étoiles, le paradis, le psaume, le credo, la dimension ascensionnelle, le dedans, mais aussi le vide et le sans lieu. Ne peut-on voir là l’importance de la tradition méditerranéenne, avec son pouvoir, avec son devoir alchimique ?

Ce devoir alchimique, ce pourrait être « poétiser par le feu », comme nous nous sommes risqués à le faire avec André Velter dans notre Prendre feu (Gallimard), qui ouvre une sorte de synthèse rédemptrice entre le soleil et la parole. Ou donner, par exemple, à entendre un Credo (l’un de mes poèmes fétiches) où se conjuguent le jazz, la Beat generation, le Grand Jeu et l’Orient. Autrement dit, traquer le feu sans âge, la révélation où affleure toujours un univers possible. Dans les mots, dans le souffle, dans l’attention exacte au réel, inventer des poèmes, entre séisme et lumière, semblables à des silex qui garderaient en eux les échos d’un chorus des profondeurs et l’éclat d’un embrasement souverain.

Étendre même les fastes d’Orphée jusqu’aux sources du Gange, comme j’ai pu le faire dans mon oratorio dansé Gangâ, avec Brigitte Chataignier et Alain Kremski. Faire tourner la parole à l’infini, et les poèmes comme des mantras de haute altitude. L’Inde, on le sait, a porté au plus loin sa méditation sur la correspondance intime du cosmogonique et du phonétique, sur l’énergie universelle des phonèmes par laquelle tout existe. Donner un nom, selon la pensée indienne, c’est donner de l’être — au sens où le nom est l’être même de ce qui est nommé. Toute la création tourne ainsi dans la parole. Les choses sont — ontologiquement — issues des mots. Mieux, l’énergie, c’est la parole. Tout est fait de parole, rien n’existe qui lui soit extérieur — et tout y retourne. L’univers est perçu comme une surabondance vibratoire.

Les présences de Daumal et Gilbert-Lecomte vous accompagnent. Dans Initiation, vous parlez d’effondrement. À la différence des poètes du Grand Jeu, de quels moyens usez-vous pour faire l’expérience, dans votre œuvre constructive, de la confrontation à la mort qui, ici, « s’est endormie » ?

La vraie force du Grand Jeu, c’est de faire jouer sans relâche tous les contraires. Dans une réforme haletante de l’entendement. Dada et l’Orient. Orphée et Faust. Les Védas revisités par les Poètes du Chat Noir. Aventure éphémère, marquée au sceau de la révolte, de l’humour, de la spiritualité iconoclaste et de la prise de risque, le Grand Jeu prit l’allure foudroyante et contradictoire d’une comète collective. Avec mon anthologie consacrée aux Poètes du Grand Jeu (Poésie/Gallimard) et ma préface à La Vie l’Amour la Mort le Vide et le Vent de Roger Gilbert-Lecomte (où j’ai justement tenté d’éclairer cette notion de « Mort-dans-la-Vie »), j’ai voulu faire revivre, « réactiver » l’un des mouvements d’avant-garde les plus attachants du siècle passé, un moment de grâce dans l’histoire de la poésie, comparable, toutes proportions gardées, à l’irruption de Mai 68 dans le champ du politique. Moment qui a excédé de toutes parts la seule littérature en vue de créer un authentique courant spirituel, jouant à la fois de l’immémorial et de l’inouï. Tradition/modernité. Révélation/Révolution. Expérience et absolu. Après Rimbaud, et parfois jusqu’au tragique, les poètes du Grand Jeu ont témoigné authentiquement pour la poésie vécue. En ce sens-là, on peut tenir poétiquement qu’ils ont « endormi la mort » en vivant dans leur vie leur « mort à soi-même ». Écoutons attentivement le jeune Daumal, qui écrivait dès 1925 : « Il ne faut distiller qu’après avoir tout brûlé. »

Alain Borer, dans la préface qu’il consacre à votre poésie, dit que vous êtes « un poète nucléaire, contemporain de la physique atomique. »

D’être contemporain de la physique atomique, qu’est-ce que cela induit, dans la langue, dans la vision, dans la responsabilité, dans la forme, pour un poète ?

L’homme ne peut vivre sans feu, répètent les Upanishads, et comment faire vraiment du feu sans se brûler soi-même? Certains poètes, je songe ici à Gilbert-Lecomte, à Jean-Pierre Duprey, à Joë Bousquet et à bien d’autres, ne cessent de brûler ainsi, comme s’ils obéissaient à une loi d’effondrement inconcevable. Leurs réserves d’énergie épuisées, ils implosent et parfois se transfigurent, à la manière des trous noirs, dont la gravité croît jusqu’à retenir même la lumière. Ce sont, en un sens, des astrophysiciens de la poésie.

L’univers est en vibration constante. Apogée-déclin, plein-vide, aller-retour, ombre-lumière. Quoi de plus somptueux, de plus inspirant pour un poète ? Nous n’aurons jamais assez de souffle pour respirer le monde comme un mystère inépuisable. Le big bang recouvre encore le ciel de ses dernières lueurs. Tout, autour de nous, en appelle à l’infiniment ouvert, à l’expansion de notre radar intime. Tout s’aimante à la puissante énergie du désir. Traversée d’afflux incessants, scintillement d’autres logiques : supérieures, vibratoires, enchanteresses.

Le cosmos ne tient debout qu’en dansant avec le chaos.

Dans l’imprévisible bruissement chaotique, au fond du cœur comme au fond du ciel, éclosent en continu des spirales d’ordre. Un monde ordonné/ désordonné, un mandala qui toujours se dilate, un présent en devenir illimité, un océan de possibles. Autant de facettes tourbillonnantes pour décliner notre passion poétique du vivant.

Vous nommez le deuxième ensemble : Le désespoir n’existe pas. Pourtant, le mot existe. Est-ce un titre conjurateur ?

Au sens où il s’agit d’écarter les ondes néfastes, oui. Les poèmes, comme le marque Michaux, sont peut-être les vrais exorcismes d’aujourd’hui, capables de « tenir en échec les puissances environnantes du monde hostile ». Le désespoir n’existe pas est un titre que j’emprunte à Rabbi Nahman, l’un des maîtres les plus singuliers du hassidisme, auquel on doit des aphorismes tels que : « Dieu ne fait jamais deux fois la même chose. » Mais, puisqu’il est question de mots, soyons clairs, je ne dis pas « la souffrance n’existe pas », « le mal n’existe pas », ou « l’ignominie n’existe pas ». Je dis simplement qu’il est possible, tel que je l’ai vécu moi-même après une épreuve de vie, de « désespérer le désespoir » ou de « transformer le pire en force d’ascension ». Tenir parole sans cesser de reprendre souffle.

Vous ouvrez ce livre par un poème intitulé « Rituel d’amplification du monde », composé de dix parties commençant chacune par ce vers : Je commencerai pas être, renvoyant peut-être à la Genèse : Au commencement, Dieu créa ainsi qu’à l’Evangile de Jean : Au commencement était le Verbe.

La situation de la poésie aujourd’hui doit‑elle prononcer la parole au futur, par rapport au passé et à l’imparfait des Écritures ; ainsi que d’affirmer le pouvoir essentiel du poète ?

Rimbaldiennement, encore et toujours, la poésie se doit d’aller « devant », comme une raison raisonnant (résonant) sur un plan plus démesuré que la raison. Ce procès poétique fait à la raison discursive comme fonctionnement ordinaire de l’esprit, l’Occident contemporain ne l’a pas toujours exclu de sa réflexion. Je songe aussi bien à l’aveu radical de Heidegger décryptant Hölderlin :« Le dernier pas, mais aussi le plus difficile, de toute interprétation, consiste à disparaître avec tous ses éclaircissements devant la pure présence du poème » – qu’à certain constat ébloui de Wittgenstein — « Ce qui est mystique, ce n’est pas comment est le monde, mais le fait qu’il soit ». Ou encore à Roland Barthes s’émerveillant devant le satori, qu’il définissait comme le « blanc qui efface en nous le règne des Codes, la cassure de cette récitation intérieure qui constitue notre personne ».

N’y a‑t-il pas là le rappel d’un trésor autre, qui s’oppose au crispé d’une voie purement analytique, où l’esprit est littéralement coupé du cœur ? Quand vous commencez à écouter vraiment l’univers, allez-vous vous contenter de remplacer un académisme par un autre ?

Comme je l’avais écrit, en manière de slogan, il y a quelques années :

La poésie c’est

un réflexe de survie

une effraction continue

la persistance du souffle

le vrai coeur de la planète

le contraire de l’inhumanité croissante

En même temps que paraît ce volume chez Gallimard sort un autre beau livre, au Castor Astral, intitulé Satori Express. Est-ce un stade alchimique d’apothéose que ces parutions simultanées ?

Après mes quatre recueils consacrés à Chet Baker, Jimi Hendrix, John Coltrane et Bob Dylan – quatre porteurs de voix, quatre porteurs de vie –publiés au Castor Astral, je me suis attaché, avec Satori Express, à poursuivre, ciseler mon « autoportrait poétique » commencé avec Infiniment Proche et Le désespoir n’existe pas. J’entends ici « satori » dans son sens le plus radical : une suspension du sens ordinaire, un exercice de plongée dans le cœur du monde

La quatrième de couverture présente Satori Express comme une revisitation d’une certaine tradition de l’éloge. Pouvez-vous nous présenter votre Satori Express ?

J’ai conçu, composé ce livre comme un traité d’instants accomplis. « Apprenons à rayonner », disait fortement Jacques Lacarrière. Et peut-être, du reste, devrions-nous mesurer les poèmes à leur indice de rayonnement… L’éloge devient alors une sorte de nécessité organique, un hommage à toutes les icônes porteuses d’énergie qui façonnent une vie, la modulent et l’irisent. Surgissent alors comme de grands fantômes propulseurs Artaud, Gilbert-Lecomte, Joë Bousquet, Jack Kerouac, Jean-Pierre Duprey, tous ceux qui ont risqué quelque chose dans les mots de leurs vie ou dans la vie de leurs mots, afin que nous puissions – peut-être – y voir plus clair dans le grand puzzle de notre chaos/lumière.

Dans la liste de tous ces éloges fabuleux, l’un, à titre personnel, me touche particulièrement : celui que vous consacrez à Thélonius Monk. Quelle influence Monk a‑t-il joué sur votre poétique ?

Il faut, d’une manière ou d’une autre, que le poème jazze. La découverte de Monk, avec ses ritournelles quantiques, sa façon de peler les notes comme des oranges, est liée à cette époque du milieu des années soixante, où je commençais vraiment à écrire, où après la trilogie fondatrice Baudelaire-Rimbaud-Lautréamont, je découvrais les Manifestes du Surréalisme, puis la Beat Generation, par l’entremise de l’anthologie publiée chez Denoël par Alain Jouffroy et Jean-Jacques Lebel. Pour quelqu’un qui entend confronter la poésie à d’autres champs artistiques, notamment à la musique, le déhanchement mélodique de Monk, sa grâce de l’irrésolution, sont de puissants vecteurs magnétiques.

Magnétisme, c’est un mot qui pourrait définir votre poésie. Quel mot, selon vous, la rassemblerait, la contiendrait toute, ce mot-étoile qui vous aurait guidé ?

Irisation, peut-être. Pour tenter de dire cette fraternité continue de la foudre et du silence. Ce tremblement interne, en art comme en amour, où la vie entre enfin en résonance.

Merci cher Zéno Bianu.

- ZÉNO BIANU : Rencontre avec Gwen Garnier Duguy - 7 juillet 2024

- L’honneur des poètes - 5 juillet 2021

- Revue des revues - 4 juillet 2021

- Marc ALYN, Le temps est un faucon qui plonge - 5 mai 2018

- Xavier Bordes : la conjuration du mensonge - 1 mars 2018

- Entretien avec Nohad Salameh - 1 mars 2018

- Rencontre avec Richard Millet - 8 novembre 2017

- RENCONTRE AVEC BERTRAND LACARELLE - 2 septembre 2017

- Jean-Louis VALLAS - 31 mars 2017

- Elie-Charles Flamand, La vigilance domine les hauteurs - 28 juillet 2016

- Elie-Charles Flamand - 21 juillet 2016

- Munesu Mabika De Cugnac : Un monde plus fort que le reste - 31 mai 2016

- ZÉNO BIANU - 29 mars 2016

- JAMES SACRÉ - 27 février 2016

- Avec Claire BARRÉ pour son roman ” Phrères” - 8 février 2016

- La collection poésie/Gallimard fête ses 50 ans : rencontre avec André VELTER - 3 janvier 2016

- André Velter/Ernest Pignon-Ernest, Pour l’amour de l’amour - 21 novembre 2015

- Conversation avec Xavier BORDES - 8 septembre 2015

- THAUMA, n°12, La Terre - 14 juillet 2015

- Jean Maison, Presque l’oubli - 5 juillet 2015

- Paul Pugnaud, Sur les routes du vent - 10 mai 2015

- JEAN-FRANÇOIS MATHÉ - 28 février 2015

- Juan Gelman, Vers le sud - 20 février 2015

- CHRISTOPHE DAUPHIN - 1 février 2015

- Claude Michel Cluny - 11 janvier 2015

- MARC DUGARDIN - 13 décembre 2014

- A‑M Lemnaru, Arcanes - 6 décembre 2014

- Maram al-Masri, L’amour au temps de l’insurrection et de la guerre - 30 novembre 2014

- Revue Les Hommes sans Epaules, n°38 - 1 novembre 2014

- Onzième n° de la revue THAUMA - 19 octobre 2014

- François Angot, A l’étale - 13 octobre 2014

- Si loin le rivage,d’Eva-Maria Berg - 14 septembre 2014

- Sur deux livres récents de Jigmé Thrinlé Gyatso - 7 septembre 2014

- Saraswati, revue de poésie, d’art et de réflexion, n°13 - 7 septembre 2014

- JEAN MAISON 2ème partie - 28 août 2014

- Nunc n° 33 : sur Joë Bousquet - 25 août 2014

- PHILIPPE DELAVEAU - 13 juillet 2014

- Le prix Charles Vildrac 2014 remis à notre ami et collaborateur le poète Jean Maison pour son recueil Le boulier cosmique (éditions Ad Solem) Extraits - 16 juin 2014

- Rencontre avec Nohad Salameh - 13 juin 2014

- Jean-François Mathé, La vie atteinte - 8 juin 2014

- PASCAL BOULANGER - 18 mai 2014

- Charles Bukowski, Les jours s’en vont comme des chevaux sauvages dans les collines - 21 avril 2014

- Paul Verlaine, Cellulairement - 7 avril 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (10) Arnaud Bourven - 6 avril 2014

- La vie lointaine de Jean Maison - 30 mars 2014

- L’Heure présente, Yves Bonnefoy - 23 mars 2014

- MARC ALYN - 22 février 2014

- BERNARD MAZO — AOÛT 2010 - 12 février 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (6) Pascal Boulanger - 8 février 2014

- Pierre Garnier - 1 février 2014

- Une nouvelle maison d’édition : Le Bateau Fantôme - 30 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (5) Gérard Bocholier - 26 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (4) : Alain Santacreu - 12 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (3) : Jean-François Mathé - 30 décembre 2013

- JEAN-LUC MAXENCE - 29 décembre 2013

- Rencontre avec Gilles Baudry - 30 novembre 2013

- A L’Index, n°24 - 25 novembre 2013

- Jean-Pierre Lemaire - 1 novembre 2013

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (1) - 23 octobre 2013

- Le dernier mot cependant de Jean-Pierre Védrines - 16 octobre 2013

- Mille grues de papier, de Chantal Dupuy-Dunier - 9 octobre 2013

- Rencontre avec Balthus de Matthieu Gosztola - 29 septembre 2013

- Demeure le veilleur de Gilles Baudry - 25 septembre 2013

- EUGENIO DE SIGNORIBUS - 25 août 2013

- Dans la poigne du vent, de F.X Maigre - 16 juillet 2013

- L’extrême-occidentale de Ghérasim Luca - 8 juillet 2013

- Au commencement des douleurs, de Pascal Boulanger - 22 juin 2013

- Le 23e numéro de A l’Index - 20 mai 2013

- James Longenbach, Résistance à la poésie - 10 mai 2013

- Jean Grosjean, Une voix, un regard - 19 avril 2013

- Etienne Orsini, “Gravure sur braise” - 5 avril 2013

- Paroles à tous les vents, Boulic - 22 mars 2013

- Gérard Bocholier, ses deux derniers recueils - 15 mars 2013

- Jean-Pierre Lemaire, Faire place - 8 mars 2013

- Ariane Dreyfus, par Matthieu Gosztola - 2 mars 2013

- Marc Delouze, “14975 jours entre” - 24 février 2013

- Mangú : Le sens de l’épopée - 23 février 2013

- Les poèmes choisis de Paul Pugnaud - 9 février 2013

- Faites entrer l’Infini, n°54 - 2 février 2013

- Au coeur de la Roya - 19 janvier 2013

- Entretien avec Jean-Charles Vegliante - 24 novembre 2012

- Un regard sur Recours au Poème - 3 novembre 2012

- Pierrick de Chermont, “Portes de l’anonymat” - 7 octobre 2012

- Denis Emorine, “De toute éternité” - 6 octobre 2012

- Hommage à Sarane Alexandrian, Supérieur Inconnu n°30 - 6 août 2012

- POESIEDirecte n°19, le désir - 2 août 2012

- Marc Baron, Ma page blanche mon amour - 1 août 2012

- Bernard Grasset, Au temps du mystère… - 1 août 2012

- Totems aux yeux de rasoir - 19 juillet 2012

- Vers l’Autre - 5 juillet 2012

- Jean-Pierre Boulic - 2 juillet 2012

- Jean-Luc Wauthier - 2 juillet 2012

- Le bleu de Max Alhau - 30 juin 2012

- Jean Maison, Araire - 21 juin 2012

- Rencontre Jean MAISON [1ère partie] - 13 juin 2012

- Patrice de La Tour du Pin, le poète de la Joie - 18 mai 2012

- Rencontre avec Iris Cushing - 5 avril 2012