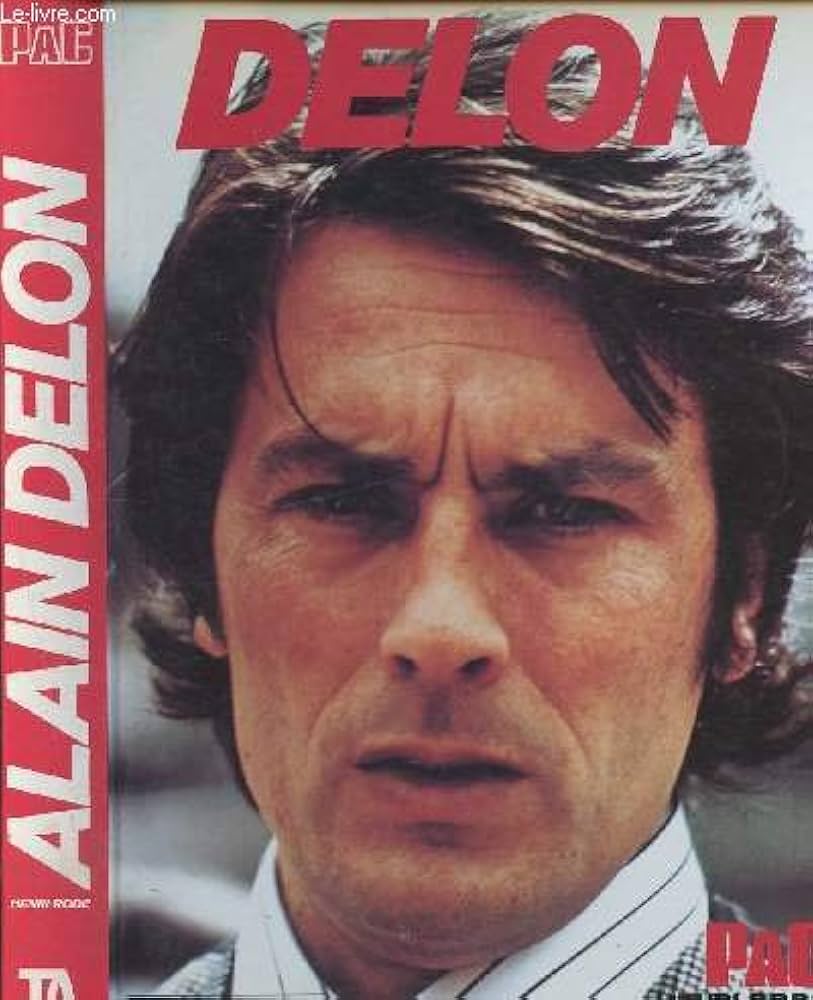

On découvre sous la plume, non pas d’un critique de cinéma, mais d’Henri Rode, c’est-à-dire d’un écrivain (c’est une première et cela reste sans équivalent), un Delon qui n’omet rien de sa vie et de son parcours, de ses engagements, de ses idées et conception du cinéma : Acteur, mais aussi producteur (sa société de production, Adel Productions, produit une vingtaine de films jusqu’en 1988), réalisateur, comédien au théâtre et homme d’affaires, Delon confie à Henri : « Je n’ai jamais accepté un film pour l’argent ou le prestige qu’il représentait. J’ai tourné sans cachet Mélodie en sous-sol, de Verneuil : je sentais le personnage. » Delon confie à Henri : « Melville connaissait mieux que moi ce personnage qui et moi. » Apprenant que Melville était au plus mal, durant l’été 1973, on sait que Delon traversa de nuit la France en voiture pour se rendre auprès de lui, hélas, trop tard. Melville est décédé le 2 août 1973 à 55 ans des suites d’une rupture d’anévrisme. Arrivé sur place et apprenant la nouvelle, Delon s’effondra littéralement sur place. « Alain, rappelle Henri, m’a dit avoir des rapports professionnels solides, un ami d’enfance et deux ou trois autres amis qui ne sont ni célèbres ni connus. Plus qu’à l’amour, il croit à la passion, et plus qu’à la passion à l’amitié. » On découvre avec Henri Rode, que Delon n’est pas seulement le plus grand acteur de sa génération, mais un être intelligent, cohérent avec lui-même (même si, comme Henri, nous ne partageons pas tout, loin de là, de cette « cohérence ») et doté d’une grande culture. Ses réponses et confidences à Henri le démontrent, comme le texte inédit qu’il confie à Rode : une rencontre imaginaire avec Pablo Picasso. Avec Delon, vous parlez bien sûr cinéma : « La responsabilité de l’acteur me paraît personnellement très minime. On ne peut pas situer l’acteur sur le plan de ses personnages. Il interprète, il traduit un individu, truand ou saint, sans plus. Par ailleurs, lorsqu’un film est signé Melville par exemple, il présente objectivement deux points de vue : celui de la loi et celui de la pègre. Dans Le deuxième souffle, Melville donne des chances égales à Meurisse, le policier, et à Ventura, le truand. Au public de juger… J’observe les gens, le milieu ambiant qui correspondent au film que j’interprète, ou même en général : cela fait partie du propre de l’acteur. On pique, ici et là, un petit truc. Dans l’autobus, au café, partout où je vais, j’observe. Je sais que des comédiens préfèrent la tour d’ivoire. Pas moi. C’est une question d’éducation. On a tort quand on imagine un acteur différent des autres hommes. Il doit rester en contact avec l’humanité : c’est essentiel. » Avec Delon, on parle aussi de politique, de littérature ou de peinture. Delon ne voulait pas de vente posthume, alors il a fini par vendre en 2023, l’attachement de toute une vie, sa collection d’œuvres d’art : Dufy, Delacroix, Millet, Vlaminck, Bugatti, Dürer, Véronèse, Géricault (« La personnalité de Géricault m’a toujours fasciné : on la retrouve dans La Semaine Sainte d’Aragon, dont j’aimerais beaucoup camper le héros »), Degas, Corot, Rivera, Riopelle, Hartung… Delon dit : « L’art doit circuler pour continuer à vivre. » Henri remarque aussi chez Delon, fasciné par Géricault dont il possède tableaux, des œuvres de Bronzino, Rubens, Dürer, Balthus, Ingres et Callot. Mais une chose agace Delon, qu’il répète à Henri : « Je m’admets comme je suis. J’estime que chacun a le droit de faire ce qu’il veut, et je ne comprends pas pourquoi l’on tient toujours à savoir ce que je pense, moi. » Naturellement, et comme Henri le fit observer à Delon qui acquiesça lui-même : « Quand il est question d’Alain Delon, rien ne ressemble à l’attention qu’on prêtre aux autres acteurs. » Alors, la mort d’Alain Delon, pensez-donc !

Beaucoup d’émotion et d’éloges, de notices mortuaires, de nuances sur l’homme et sa carrière, sans oublier, sans nuances, les insultes des « gens aux cuisses propres » (sont-elles si propres que cela ?). Alain Delon a répondu à Henri Rode : « En tant qu’acteur, je me suis toujours refusé à exploiter la violence gratuite. Je la hais. Rien ne m’est plus odieux que ces mouvements de foule dont l’objectif numéro un, d’abord politique puis décalé, ressemble au plaisir de tuer. » Delon n’a jamais caché qu’il était un homme de droite, se déclarant gaulliste (« Dès mon enfance, de Gaulle a été une référence pour moi. Il s’est assimilé à un ordre de grandeur qui, à mes yeux, reste une empreinte fulgurante. Si l’image de « père de la patrie » est concevable, c’est tel qu’il m’apparaît… Une des plus grandes faveurs de mon destin a été d’avoir pu acquérir le manuscrit de l’appel historique du 18 juin, pour le restituer à l’Ordre de la Libération ») et qu’il s’était engagé dans la marine pour échapper à un avenir promis par sa famille de charcutier, dont il a obtenu le CAP (« Alain plaisante en prétendant qu’il est le seul acteur à pouvoir couper correctement le saucisson et à faire un pâté en croute »), à dix-sept ans et demi, ce qui l’avait amené dans Indochine en guerre (« J’étais entraîné dans un mouvement dont l’horreur ne m’est apparue que lorsque j’ai repris pied dans un monde normal. La frousse, la peur de la mort, tout cela, alors semblait faire partie de mon excès de vitalité, de jeunesse », confie Delon à Rode, qui ajoute : « Alain connaît les embuscades, le canon qui vous met en joue et l’autre, qui tonne »), période qui le lia d’amitié à Jean-Marie Le Pen. Delon était contre l’adoption d’enfants par des couples homosexuels. Il était aussi pour la peine de mort, etc. Certes, on peut ne pas partager cela avec lui, et je ne le partage pas.

La chose la plus moche concernant Alain Delon, c’est Ari Boulogne, dont personne ne parle, « étonnamment ». Ari Boulogne est le fils que Delon « aurait eu » en 1962 avec Nico, mannequin allemand et future chanteuse du Velvert Underground, alors qu’il est en couple avec Romy Schneider. Delon a toujours refusé la reconnaissance en paternité, bien que Ari lui ressemble physiquement, à l’instar d’Anthony, comme deux gouttes d’eau, et qu’il ait été élevé par Édith, la mère d’Alain Delon. Sa vie, c’est l’histoire de bout en bout d’une lente et certaine autodestruction, un jeu de massacre, une course vaine après l’amour, qu’il raconte dans son livre, L’amour n’oublie jamais (Pauvert, 2001). Ari Boulogne, devenu hémiplégique, est retrouvé mort, chez lui, le 20 mai 2023, à l’âge de 60 ans. L’histoire est horrible. Il n’y a aucun « romantisme » là-dedans, pas même l’histoire souvent romancée, en fait, plutôt la chute continuelle de la belle Nico, la mère, qui n’assume pas davantage son fils et l’entraîne même dans l’abîme de ses veines blanches... Je ne dédouane, ni Nico, ni Delon, mais, je demande à ce que les juges d’autrui ouvrent... leurs propres armoires familiales.

Je note en revanche que plusieurs films d’Alain Delon contrebalancent son image réac, ainsi : L’Insoumis (1964), d’Alain Cavalier, et Les Centurions (1966), de Mark Robson, qui prennent position contre la guerre d’Algérie, et Monsieur Klein (1976), de Joseph Losey, sur la France de Vichy et la rafle du Vél’ d’Hiv, film, un chef d’œuvre, pour lequel il s’est battu. En 1973, il incarne aussi le rôle principal dans Deux hommes dans la ville, avec Jean Gabin : un film à charge contre la peine de mort. Ajoutons son engagement à propos de la réforme du milieu pénitentiaire, comme il s’en ouvre à Rode : « C’est dans le même esprit, en vue d’une justice plus humaine, après les évènements de Clairvaux, Toul, Nîmes2, etc., que j’ai pris parti, dans la presse, pour la réforme pénitentiaire – et contre les sévices infligés aux prisonniers : mise prolongée au « lit de contention », carence des organes de contrôle, autorité abusive faisant abstraction de toute personnalité chez le délinquant. Il me semble que la privation de liberté en soi, dans bien des cas, est une punition suffisante pour ne pas supporter d’être assortie de brimades, d’humiliations ou de violence. » Ajoutons encore les films avec Visconti, qui était, on le sait, et communiste et homosexuel. Alain Delon n’ignorait pas non plus, qu’Henri Rode était homosexuel et c’est pourtant à lui qu’il a confié l’écriture de sa biographie, lui disant : « Qui pourrait penser qu’en cette fin du XXe siècle qui a vu tous les progrès scientifiques s’épanouir, où la « conscience morale » tend à devenir quelque chose d’universel, où l’antiracisme est le fait de tout honnête homme -, oui, qui pourrait penser que le génocide, cette plaie dégoûtante de l’humanité, cela puisse exister encore ? (..) Notre époque ! Ce qui m’indigne le plus en elle, c’est que le génocide, cette plaie dégoûtante de l’humanité, puisse encore s’y produire à cause de certaines guerres. Que, dans des camps de misère, vivent encore des enfants à peu près abandonnés – de quelque race qu’ils soient : indiens, noirs, arabes, juifs, jaunes. C’est là une condamnation évidente de notre civilisation. Voilà pourquoi j’applaudis à des mouvements comme l’Unicef, la Croix-Rouge internationale, Oxfam, Terre des Hommes, la Caritas mondiale et à divers organismes œcuméniques…. Danny Kaye ne cesse de se déplacer dans le Tiers-Monde pour des gosses qui meurent de faim. Kaye nous rappelle qu’un acteur est semblable à tous les hommes doués de conscience, que la tour d’ivoire des stars est devenue une légende dérisoire… Qu’est-ce qu’une star ? Quand vous sortez du studio, la vie se charge de vous ramener à la réalité. »

En mai 2004, j’arpente le boulevard Hausmann, à Paris, lorsque soudain, avançant face à moi, à une dizaine de mètres, je reconnais Alain Delon. Nous allons nous croiser, mais je n’ai pas l’intention de lui adresser la parole. Pourtant, arrivé à sa hauteur, je lui dis : « Monsieur Delon, Henri Rode est mort ! » Il s’arrête et me fixe quelques secondes avant de continuer son chemin sans rien dire. Il ne s’écoule pas une minute, avant qu’il ne revienne vers moi : « Henri Rode, bien sûr ! Excusez-moi. Je me souviens très bien de lui. Que lui est-il arrivé ? Quel âge avait-il ? » S’en est suivi un court échange. Delon, un « sale type » ? Ce ne fut pas le cas, ce jour-là. Les « sales types » sont à chercher ailleurs, sur les réseaux sociaux (?), il me semble !...